美國一流大學跨學科培養研究生的實踐路徑及啟示

劉曉楠 崔迎春

摘? ?要:在全球化的社會背景下,單一學科已難以應對復雜多變的全球性挑戰,培養跨學科的復合型人才成為時代賦予高等教育的重任。作為跨學科培養研究生的先行者,美國一流大學不僅關注跨學科人才的多元訴求,還通過制定靈活的跨學科培養計劃、提供跨學科課程及組建跨學科背景教師團隊,培養跨學科研究人才。我國研究生跨學科教育雖穩步發展,但仍存在諸多不足。為滿足社會對復合型研究人才的需求,我國高校應明晰跨學科人才培養目標、加強跨學科課程、師資隊伍及項目體系建設,同時推動產學研一體化實踐平臺的構建,從而多方位推動研究生跨學科教育發展。

關鍵詞:美國;一流大學;研究生;跨學科;人才培養

中圖分類號:G649? ? ? ? ?文獻標志碼:A? ? ? ? ?DOI:10.3969/j.issn.1672-3937.2024.05.08

一、引言

隨著社會生產力的發展和科學技術的進步,全球正面臨一系列復雜且嚴峻的挑戰。應對這些挑戰需要跨學科的知識融合和協同努力,打破傳統的學科界限,因此多學科的知識融合及跨學科人才的培養成為新的發展趨勢,這也促使世界高等教育體制不斷改革。作為高等院校培養高精尖創新型人才的關鍵環節,研究生教育承載著培養高層次創新人才的重任,直接關系到國家高新技術發展和質量的提升。近年來,研究生跨學科培養已成為全球高等教育改革的熱點之一。

我國高度重視高等教育領域的跨學科人才培養體系改革。2015年,國務院發布《統籌推進世界一流大學和一流學科建設總體方案》,強調“培育跨學科、跨領域的創新團隊,增強人才隊伍可持續發展能力”。[1]2020年9月,教育部、國家發展改革委、財政部聯合印發《關于加快新時代研究生教育改革發展的意見》,提出建立基礎學科、應用學科、交叉學科分類發展新機制,設立新興交叉學科門類,支持戰略性新興學科發展。[2]由此可見,我國政府在積極推動研究生跨學科人才培養方面給予了高度重視和支持。

研究生跨學科教育作為培養復合型高素質人才的有效途徑,反映了全球高等教育體制改革的訴求。盡管我國的研究生跨學科培養正在穩步推進,但仍處于探索階段,面臨著學科中心化、培養管理部門碎片化、師資隊伍松散等諸多問題。作為最早推行研究生跨學科教育的國家,美國已經構建了較為完善的培養模式,積累了豐富的實踐經驗,可為我國研究生跨學科培養提供參考。

二、研究綜述

“跨學科”一詞最早可追溯到20世紀20年代,由英文單詞“Interdisciplinary”翻譯而來。目前,國內外廣泛接受并普遍認可的是經合組織(OECD)對跨學科作出的定義,即“跨學科是兩個及以上學科間的互動,互動形式從簡單的思想交流到組織概念、方法、程序、認識論、術語、數據,以及研究和教育機構等在相當大的范圍內的相互整合,是不同學科背景的參與者就共同問題不斷進行交流的共同努力”[3]。學科融合能夠消除多學科知識簡單累積所帶來的局限性,體現知識的綜合性和整合性,從而實現學科知識真正意義上的相互滲透。斯佩爾特等學者認為,跨學科高等教育旨在培養跨越邊界的技能,而跨學科思維下的綜合或整合的能力被認為是跨學科高等教育的有益學習成果。[4]

高等教育人才培養的實踐核心在于其培養模式,但這一復雜體系在學術界尚未獲得明確的概念界定。袁兵較早提出研究生培養模式是在社會發展需要、教育主體的教育理念下,為實現研究生培養目標,協調運行研究生教育過程中的有機要素而形成的復雜規范教育系統。[5]胡玲琳將培養模式理解為在一定的教育思想、教育理論及特定需求下,由為實現培養目標的培養過程中的諸要素構成的標準樣式及運行方式。[6]由此可知,培養模式旨在回答“培養什么樣的人”“怎樣培養人”,它涵蓋了培養目標、培養方式、課程設置、規范制度、培養評價等方面,是一套完整的教學實施規范。而研究生培養模式是在基本培養框架及各培養要素基礎上,針對研究型高層次人才所形成的培養規劃。本研究重點關注研究生跨學科培養實踐,強調以培養高素質、復合型人才為目標,通過制定跨學科培養計劃、設置跨學科課程、實施跨學科制度管理、構建跨學科項目和平臺、進行跨學科培養評估等方式,實現跨學科研究生人才的培養,形成穩定協調、可持續的人才培養運作模式。

通過對國內外文獻的梳理發現,目前關于研究生跨學科培養的研究成果主要聚焦三個方面。一是跨學科研究生培養目標研究。跨學科研究生培養目標主要體現在對跨學科知識的掌握和綜合能力的提升上。張莉認為,跨學科研究生培養目標在設定時要結合問題導向、學科導向、發展導向和個人導向進行綜合考慮。[7]李愛彬等學者從我國一流學科群視域出發,提出研究生跨學科教育實踐應著力培養學生多學科跨領域的知識融合能力、多維度思考意識、跨學科團隊協作能力,以及以解決問題為導向的跨學科應用意識。[8]范冬清等指出美國研究型大學跨學科人才培養目標包括促使學生掌握多個科學領域的基礎知識,培養學生在多個領域發展關于技能、課程、職業等興趣及能力,強化學生的認知與體驗,敦促學生進行新領域的探索與合作等。[9]佩雷斯等基于對愛荷華大學與哥斯達黎加熱帶農業研究及教育中心的聯合博士項目的研究提出,跨學科研究生培養實踐應注重學生對多學科知識掌握的深度及廣度,提出培養學生的“盾”形能力,能夠在團隊中發揮協同效應,從而產生更大潛力解決跨學科的復雜問題。[10]

二是跨學科研究生培養過程研究,主要包括跨學科項目及平臺培養、學科課程設置、師資配備等方面。首先,國內外一流高校研究生跨學科培養通常依托項目和實踐平臺實現,而項目與平臺的建設已成為世界高等院校推動研究生教育體制改革的重點方向。諾爾頓等提出,為解決全球可持續發展難題,有必要開設研究生跨學科可持續發展項目,認為跨文化理解與合作、全球意識和跨學科能力的培訓最有效的方式是在復雜的研究項目中完成的。[11]其次,研究生跨學科課程需要建立各學科之間的聯系,避免零碎知識的堆砌,并構建系統的課程體系。迪朱利奧等通過對美國兩個研究生跨學科項目的分析發現,支持性、聯系性和參與式課程教學設置對于學生參與跨學科課程的積極性具有重要作用。[12]霍利以神經學跨學科研究生課程為例,提出學科課程是由共享機構空間內個人群體之間共享的文化、知識和解釋創建的,因此開發研究生跨學科課程需要阻礙多元文化融合的學科文化斷層。[13]最后,研究生跨學科培養要求教師具備基礎性跨學科專業知識素養,注重教師跨學科流動管理,以打破跨學科師資流動壁壘。阿爾卡赫和戈德曼通過對以色列高校環境學科跨學科項目的分析,提出碩士課程包括理論論述和應用組件,對教師的要求不斷專業化,在培養學生綜合性能力的同時,也促使教師提升作為研究者的素養。[14]我國學者汪家琦、王斌銳以數控交叉研究生培養為案例,提出組建跨學科導師流動工作站,以加強師資流動性管理,通過政策傾斜、科研扶持,吸引優質跨學科專業技術人員成為專職或兼職教師,保證工作站的師資更新。[15]

三是跨學科研究生培養組織形式研究。跨學科組織是研究生跨學科教育及知識“碎片”整合的載體,通過運用先進的信息技術,有效地匯聚人才、設備及各類資源,構建跨學科研究與教育的創新模式。這種模式的形成一般是基于明確的研究目標和成員間的共同興趣組織起來的。[16]周葉中等學者從武漢大學研究生培養的改革實踐出發,提出通過以重大科研項目為依托組建跨學科科研團隊、成立高等研究院發揮多學科優勢、建設學科交叉研究基地和跨學科優秀研究生培養特區等模式,探索交叉學科研究生培養模式。[17]焦磊、謝安邦將美國大學的研究生跨學科教育組織形式總結為三種類型,即學院主導式、研究生院統籌式、獨立建制式,其中學院主導式常表現為學院或學院間組織的跨學科研究生項目;研究生院統籌式是由研究院組織各院師資投入研究生跨學科教育項目統籌管理;獨立建制式多以高校內獨立的研究所或研究中心的形式推進。[18]瑪麗斯和羅斯基于以加州大學圣克魯斯分校的科學與司法跨學科研究生培養計劃為例的研究,提出美國國家科學基金會撥款資助研究生跨學科項目的組織形式,鼓勵大學各學術部門的研究生、教研人員,以及大學外的人員之間的合作,創新學科間的新機會,為研究提供開放、自由的新空間。[19]

通過對相關文獻的梳理可以發現,盡管國內外一流大學均高度重視研究生跨學科人才培養實踐,但現有研究存在明顯不足。國外文獻側重于對研究生跨學科培養的整體實踐路徑的宏觀分析,缺乏具體的培養過程研究。國內學者多以某高校的人才培養項目或平臺為例,對跨學科培養過程進行具體探討,缺乏對其他培養環節的全面考察。盡管美國一流大學是研究生跨學科培養領域的熱點研究對象,但多項研究僅圍繞某一所大學的單一案例展開,很難反映美國一流大學整體的培養實踐特征。因此,本研究選擇以美國的四所一流大學為例,比較分析該國一流大學研究生跨學科培養的實踐路徑和經驗,以期為我國高校研究生跨學科培養體系的改革與優化提供參考。

三、美國一流大學的

研究生跨學科培養實踐比較

建設世界一流大學是國內外高校教育改革的重要目標之一。阿特巴赫認為,世界一流大學需要卓越的研究、優質教員、良好的管理、自由的學術、充足的設備及資金投入。[20]耶魯大學前校長理查德·列文根據執掌美國研究型大學的經歷,提出建設世界一流大學的三個必備條件:資金、資金的公平分配、培養能獨立和有批判性思維能力的學生。[21]美國一流大學的建設一直走在世界前列,普林斯頓大學、哈佛大學、康奈爾大學、麻省理工學院在QS排名中均位居前列,這些學校在跨學科人才培養方面尤為突出,建立了完善的研究生跨學科培養體系。本研究選取了普林斯頓大學的材料科學聯合博士學位培養項目(Joint PhD Degree Programs)[22]、哈佛大學的教育領導博士學位(Doctor of Education Leadership)項目[23]、康奈爾大學的發展研究博士培養(Ph.D. in Development Studies)項目[24]、麻省理工學院的聚合物和軟物質項目(Program in Polymers and Soft Matter)[25]進行比較分析。

(一)復合型卓越人才為導向的培養目標

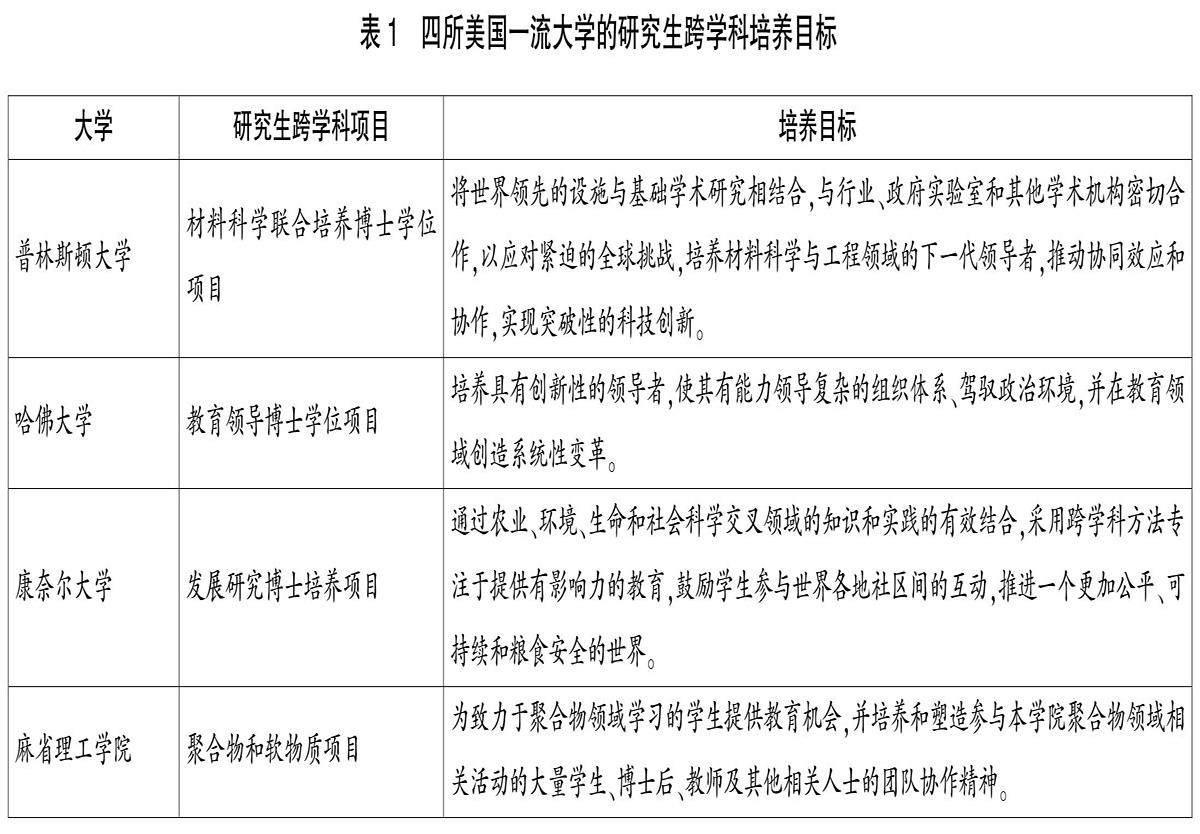

作為大學跨學科研究平臺在科研育人方面的遠景規劃與方向指導,育人理念包括育人的使命、宗旨、價值觀等。其中,培養目標是育人理念的重要延伸。[26]美國研究生跨學科教育的目標主要有兩個方面:一是使學生掌握多學科的核心基礎知識;二是使學生具備跨學科研究能力。[27]四所美國一流大學均從知識和能力兩個方面共同發力,以實現復合型卓越人才的培養目標(見表1)。

普林斯頓大學材料研究所與相關院系合作設立的聯合博士學位培養項目旨在深化學生對基礎科學的理解,并培養他們對技術發展的鑒賞力,培養學生基于學術研究的創新能力,以應對緊迫的全球挑戰。哈佛大學的教育領導博士學位項目通過跨學科的綜合教育,培養具備組織管理能力和政治環境感知能力的未來教育領導者,以期推動美國教育改革的進程。康奈爾大學的研究生教育始終秉承跨學科理念,現已建立起150多個跨學科研究中心、研究所、實驗室和項目。這些機構不僅提供富有挑戰性的雙學位課程,還開設了一系列跨越傳統學科界限的跨學科專業。其中,農業與生命科學學院全球發展系的發展研究博士培養項目注重跨學科專業知識的傳授,培養學生具備應對全球范圍內農業、糧食、性別、經濟、人口等挑戰性問題的能力。麻省理工學院聚合物和軟物質項目培養跨學科研究生的核心目標是為聚合物領域感興趣的學生提供教育機會,同時促進不同背景的學生、教師和其他相關人士之間建立社區和協作精神。

從上述四所大學的研究生跨學科培養目標來看,各校均注重讓學生掌握跨學科通用基礎知識,并在此基礎上,著重培養其在創新、管理、協同合作等方面的綜合性、跨學科實踐能力。這樣的培養模式旨在滿足社會對整體性、復合型的跨學科人才培養的需求,以適應不斷變化的國際環境,從而凸顯在國際視野下解決各國各地乃至全球性問題的優勢。

(二)多領域交叉的跨學科課程設置

跨學科研究生人才培養對跨學科課程提出新的要求,這些要求體現了多元交叉的典型特征。盡管創建跨學科研究生團隊授課的過程充滿挑戰,但考爾·薩爾吉特等學者認為,這一過程為學生和教員之間提供了高效學習的機會,并促使課程不斷調整目標,以適應該學科的新方向和思維過程。[28]通過跨學科課程的學習,學生能夠拓展多學科的文化知識和思想維度,從而培養跨學科的學習和研究能力。

普林斯頓大學材料研究所的聯合博士學位培養項目課程涵蓋多個院系,學科專業包括化學與生物工程、化學、化學與環境工程、土木與環境工程、電器和計算機工程、地球科學、機械和航空航天工程,研究生為達到結業要求,需要至少選修三門項目內課程。哈佛大學教育領導博士學位項目課程安排主要集中在前兩年。第一學年,來自不同學科背景的學生共同學習四個模塊的課程,包括“學習與教學”“領導力與組織變革”“政治與政策”“成人發展與內外兼修領導力”;第二學年,學生將在與導師的溝通下選擇個性化的自由選修課序列。康奈爾大學的發展研究博士培養項目沒有強制性的課程要求及學分限制,學生可以自由選擇各學院課程。盡管如此,博士生仍需在第一年完成四門核心課程,包括“古典社會學理論”“定性研究方法”“定量研究方法”“發展研究博士研討會”。麻省理工學院聚合物和軟物質項目是生物工程、化學、化學工程、材料科學與工程和機械工程五個部門聯合組織的教育計劃。博士研究生需要完成自己所在部門的輔修課程,并修滿跨學科項目核心課程。此外,該項目還鼓勵學生根據個人背景和興趣參加跨學科選修課程。

四所高校的跨學科研究生培養實踐在課程設置均注重跨學科的課程關聯,通過各學科融合教學促進知識的創新轉換。同時,在完成跨學科核心課程后,鼓勵學生自由選擇跨學科輔修、選修課程,旨在增強學生對跨學科領域的研究興趣,并拓展學生跨學科知識的維度。

(三)多元融合的跨學科師資隊伍

跨學科師資力量作為跨學科研究生培養的有力保障,不僅能夠激發學生跨學科思考,還能為他們提供多學科的理論視角。[29]只有整合了各個學科(實踐)領域的導師,充分借助校內外培養資源,實現大跨度、復合型、開放式的培養,才能培養出跨學科研究生。[30]

普林斯頓大學材料科學聯合博士學位培養項目的師資隊伍由一名項目主任和九名執行委員組成,涵蓋土木與環境工程、化學、化學與生物工程、地球科學、物理學等多個專業領域。同時,學校鼓勵除主要委員外的其他教職員工也參與到指導學生的各項學業工作中,從而形成跨學科教師團隊,共同致力于學生培養。哈佛大學教育領導博士學位項目匯聚哈佛大學教育研究生院、哈佛商學院和哈佛肯尼迪學院的卓越教師團隊,他們來自不同的學術領域。例如,教育學講師坎迪斯·克勞福德-扎基安克勞福德是一位以精神分析為導向的咨詢心理學家,通過系統心理動力學、成人發展和適應性領導力等跨學科理論,為學生創建體驗式學習計劃;莫妮卡·希金斯教授具備政治學、工商管理學、心理學、組織行為學等多學科學術背景,以指導領導力發展和組織變革領域研究。[31]康奈爾大學的發展研究博士培養項目匯聚了來自多個學院的教師團隊,包括勞資關系學院、藝術與規劃學院、農業與生命科學學院等,涉及專業范圍廣泛,包括自然資源與環境、城市和區域規劃、人類學等多個領域。該項目還設置了特別委員會,其成員需具備跨學科背景,以指導學生工作、協助課程選擇及論文準備,學生可以根據自主選擇對接教師。麻省理工學院聚合物和軟物項目則匯聚了生物工程、化學、化學工程、材料科學與工程和機械工程五個院系的教師資源,教師的研究方向總體聚焦于聚合物科學與工程交叉領域,確保了跨學科課程授課。此外,學生在獲得所在學院同意后,有權選擇學校內任何教職工擔任其論文指導教師,這一政策有助于學生獲得跨部門的指導。

跨學科的師資隊伍是四所美國一流大學培養跨學科研究生的一致性資源優勢。這四所學校在師資籌建中均重視學科交叉融合的創新性,積極吸收和擴充來自不同學科背景但具備學科關聯性的教師加入跨學科項目團隊。該項舉措不僅能有效提升研究生的跨學科課程質量,而且為學生提供了多元化的跨學科論文指導及學術研究支持。

(四)豐富的學術交流和實踐平臺

作為拓展多元化科研能力訓練的重要途徑,跨學科學術交流與產學合作實踐平臺的構建對于推動學科整合與創新具有深遠意義。[32]美國高等教育重視跨學科研究型、復合型人才的培養,通過提供各類學術交流平臺,為學生提供了提升研究和實踐能力的機會。

普林斯頓大學材料科學聯合博士學位培養項目致力于實現普林斯頓材料研究所的宗旨,即通過組織參與行業互動會、研討會等多樣化的教育活動,激發學生的學術研究興趣。其中,研討會一般邀請來自學術機構、行業專家和政府實驗室的演講者,圍繞新興跨學科研究和開發領域展開深入探討,為學生提供豐富的教育體驗。哈佛大學教育領導博士學位項目規定,第二學年的學生需在導師的協助下明確第三年要參與的實踐活動。導師會綜合考慮學生職業目標和地理偏好等因素,為他們精心挑選合作伙伴,如政府機構、學校系統、非營利性組織等。這樣的安排旨在充分激發學生將理論與實踐相結合的應用能力。康奈爾大學的發展研究博士培養項目,為有抱負的學者和發展研究專業領域的人士提供嚴格的培訓。該項目不僅注重基礎的積累,強調健康、階級和性別的不平等,糧食系統、糧食主權和可持續農業,政治生態與土地利用變化等跨學科領域的科學研究方法。此外,項目還積極鼓勵學生將世界作為學習的課堂,參與學院項目支持的各種社會和社區互動,以便對社會現象進行調查、分析和評估。這種實踐導向的教學方式,為學生提供了將所學知識應用于現實世界的機會。麻省理工學院的聚合物和軟物質項目則通過每周舉辦一次研究研討會,匯聚來自工業界、學術界和聚合物領域的專家,研討會內容涉及聚合物領域的各類廣泛主題。

上述四所高校在研究生跨學科培養方面均強調學術研究及專業實踐資源配置的重要性,并通過舉辦學術研討會、行業互動會等多種活動,幫助學生把握學術前沿和行業動態,進而培養學生跨學科研究的創新性思維,提高學生應對復雜問題的能力,以適應社會對復合型人才的科研及職業需求。

四、思考與啟示

研究生的培養質量直接影響學科的發展,研究生的教育質量是研究生培養質量的有力保障。[33]隨著社會問題的復雜化,單一學科已不能滿足社會對人才的需求,研究生的跨學科復合型人才已經成為研究生層次人才分類培養中的一種重要人才類型。[34]盡管我國高校在研究生培養方面已經展開跨學科嘗試,但由學科間分割所形成的各種壁壘,如學科專業、教師歸屬、業績考核等方面的嚴格縱向管理,仍然導致學科交叉的巨大阻力。[35]美國四所一流大學研究生跨學科培養方面的實踐路徑與發展經驗,可為我國高校研究生跨學科人才培養提供參考。

(一)創新跨學科組織形式,完善管理機制規范

作為高等教育提升教育質量和滿足社會對人才發展需求的關鍵措施,跨學科研究生人才培養機制的有效運行離不開與外界的物質、信息和能量的交換。同時,科學的組織管理與制度耦合是推動培養實踐有效運作的重要保障。[36]支持跨學科研究生培養,需要尋找學科之間的合作點,消除阻礙學校、學院和部門之間建立跨學科社區的體制性障礙。[37]

我國高校可借鑒美國一流大學研究生跨學科組織形式,通過建立跨學科研究所、跨學科研究中心、跨學科協同團隊、院系間及院系內部跨學科研究生培養合作、國際性跨學科研究生交流合作等形式,實現教育與科研資源的自由流通,促進學科的橫向發展。同時,通過制定跨學科研究生培養項目及計劃,可更有效地整合跨學科資源,提高跨學科研究生培養的系統性。具體而言,在組織形式運行方面,需要打破傳統的教育組織管理制度框架,構建完善的跨學科管理機制。這一機制以自由創新為核心,著力減少跨學科資源交流的阻礙,并強化管理人員、行政人員、教師與專家顧問的跨學科身份認同。通過設立跨學科帶頭人、領導小組及委員會等,明確審查制度,以提高跨學科研究生人才培養的規范性和效率。同時,研究生院應發揮協調與統籌規劃的作用,全力支持各跨學科組織形式在培養實踐上的自主權,并在此基礎上,在各學院部門、研究機構的跨學科研究生項目申請、師資調動、科研資金分配及成果審查等方面,全方位推動跨學科研究生培養實踐。

(二)優化跨學科課程體系,打破學科界限壁壘

跨學科課程在研究生跨學科教育實踐中占據重要地位,直接關系學生跨學科知識的獲取和綜合能力的培養。在我國,傳統的研究生教育主要基于院系單位制,導致不同學院、專業之間存在顯著的學科隔閡,嚴重影響了跨學科資源的流動。此外,傳統的人才培養模式往往使學生局限于特定專業的知識范疇,不僅阻礙了跨學科知識體系的構建,也限制了學生多元交叉思維能力的提升,不利于培養適應社會發展進步的復合型人才。

在研究生跨學科教育改革中,我國高校應當秉承跨學科教育理念,綜合考慮跨學科人才培養目標,打破學科壁壘。跨學科復合型研究生培養過程中,課程設置應突出綜合性和開放性特征[38],要以學生的科研創新能力、復雜問題解決能力等綜合能力的提升為導向,體現跨學科多元交融的鮮明特點。綜合不同學科形成跨學科核心課程,能夠讓學生明確跨學科研究的重點方向、掌握跨學科基礎知識,以及拔高跨學科研究水平等。學校還應提供更多的跨學科公共課、選修課等,賦予學生課程選擇自主權,鼓勵學生探索研究興趣。針對多學院聯合培養研究生項目應充分尊重學生所在部門的課程要求,并在此基礎上進行跨學科課程方案的制定。高校還應充分結合當前的社會發展趨勢及熱點,為學生提供跨學科前沿課程、創新實踐課程及跨學科研究方法課程等,通過不同的切入維度實現課程體系的多樣化。同時,跨學科課程體系的建設必須關注部門、院系之間研究生培養方案的差異,并適時對學科目錄進行調整,為跨學科發展留出空間。[39]

(三)建設跨學科師資隊伍,提高復合型人才培養水平

跨學科教師團隊建設直接影響跨學科人才培養的質量水平。在研究生跨學科教育實踐中,須重視教師隊伍建設,確保跨學科授課、跨學科指導等工作的順利進行。在我國研究型大學中,院系制架構在一定程度上限制了師資的專業流動性,導致師資隊伍跨專業、跨學科的流動性受到阻礙。為滿足跨學科高層次復合型人才培養的需求,需要擁有跨學科知識背景的教師進行創新性組合,從而形成教育合力。美國一流大學在跨學科研究生培養的師資隊伍建設方面,注重發揮教師自身的多學科背景優勢,并根據不同專業的關聯性,靈活調配不同院系和部門的教師資源,從而推動跨學科研究生培養項目或計劃的順利進行。

在我國研究生跨學科師資隊伍建設中,應打破傳統的、局限于對口專業的聘任制度,鼓勵跨學科教師的跨學院、跨部門流動。同時,積極任用來自不同專業領域的學者、專家和一線工作者擔任外聘教師,為學生提供更廣泛的學科前沿知識與實踐技巧,幫助學生在理論和實踐層面都能實現創新。在優化跨學科師資團隊時,還應為教師提供多種學術交流的機會。具體而言,可以通過見習活動、學術工作坊和教師研討會等形式為教師提供學習及分享平臺。這些活動不僅鼓勵教師積極參與跨學科教育改革,還有助于他們更新知識框架,從而更好地為學生傳授整體性、創新性的跨學科知識。對于研究生導師的選擇,高校可根據跨學科研究生培養的特點,實施導師聯合指導制度。[40]

(四)優化產學研耦合機制,提升學生問題意識

產學研合作人才培養是通過整合大學、科研院所與企業人才培養資源的優勢,將課堂教學、生產實踐、科學研究有機融合,培養實踐創新人才的一種模式。[41]產學研耦合機制已經成為世界一流大學人才培養的重要路徑。目前,我國產學研耦合發展尚處于摸索階段,無論從發展層次、發展規模,還是從兩者聯系的緊密度來看都存在較大提升空間。[42]

我國高校在跨學科人才培養實踐中,首先應樹立以問題為導向的復合型人才培養規劃,并不斷完善產學耦合機制。通過與知名研究中心、研究機構和產業部門的合作,為學生創造實習實踐的機會,以實現理論知識與實踐技巧的融合轉換,真正將學術融入現實問題。其次,高校也可通過產學聯合培養的方式,與第三方合作平臺形成聯合培養的項目或計劃。通過簽訂合作協議,雙方可在培養計劃、產業實務、學術成果所屬、學生補助、導師職責劃分等方面達成共識。[43]在產學聯合培養項目中,學生不僅能探索自身的科研興趣并提前確定職業發展規劃,而且第三方平臺也能集聚學生科研創新的成果,轉化為社會服務及產業生產,實現雙方互惠的良性互動循環。最后,高校各培養單位應當明確將產學耦合作為學生培養的重點,將學生參與實踐的能力作為學生自身和部門綜合考評的參考,激勵學生投身實踐,不斷提升解決問題的能力,從而應對世界格局變化下的時代之需。

參考文獻:

[1]國務院.關于印發統籌推進世界一流大學和一流學科建設總體方案的通知[EB/OL].(2015-11-05)[2023-07-04]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2015-11/05/content_10269.htm.

[2]教育部發展改革委財政部.關于加快新時代研究生教育改革發展的意見[EB/OL].(2022-09-22)[2023-07-04].https://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5567757.htm.

[3]Organization for Economic Cooperation and Development. Interdisciplinarity: problems of teaching and research in universities[M].Paris:OECD,1972:25-26.

[4]SPELT E J H, BIEMANS H J A, TOBI H, et al. Teaching and learning in interdisciplinary higher education: a systematic review. Educational psychology review, 2009, 21(4):365-378.

[5]袁兵.研究生培養模式體系初探[J].繼續教育研究,2008,120(8):133-135.

[6]胡玲琳.我國高校研究生培養模式研究從單一走向雙元模式[M].上海:復旦大學出版社,2010:27.

[7]張莉.跨學科研究生培養的誤區分析及對策研究[J].研究生教育研究,2018,47(5):18-22.

[8]李愛彬,邵楠,楊晨美子,等.一流學科群視域下研究生跨學科培養模式研究[J].研究生教育研究,2022,69(3):44-50.

[9]范冬清,王歆玫.秉承卓越:美國研究型大學跨學科人才培養的特點、趨勢及啟示[J].國家教育行政學院學報,2017,237(9):80-86.

[10]BOSQUE-P?魪REZ N A, KLOS P Z, FORCE J E,et al. A pedagogical model for team-based, problem-focused interdisciplinary doctoral education[J]. BioScience,2016,66(6):477-488.

[11]KNOWLTON J, HALVORSEN K, HANDLER R, et al. Teaching interdisciplinary sustainability science teamwork skills to graduate students using in-person and web-based interactions[J]. Sustainability, 2014,6(12):9428-9440.

[12]DI GIULIO A, DEFILA R. Enabling university educators to equip students with inter-and transdisciplinary competencies[J]. International journal of sustainability in higher education, 2017,18(5):630-647.

[13]HOLLEY K. The challenge of an interdisciplinary curriculum: a cultural analysis of a doctoral-degree program in neuroscience[J]. Higher education, 2008,58(2):241-255.

[14]ALKAHER I, GOLDMAN D. Characterizing the motives and environmental literacy of undergraduate and graduate students who elect environmental programs-a comparison between teaching-oriented and other students[J]. Environmental education research,2017,24(7):969-999.

[15]汪家琦,王斌銳.跨學科研究生培養模式的建構與應用研究[J].黑龍江高教研究,2023,41(6):84-90.

[16]關輝.跨學科研究生教育的“碎片化”及其整合[J].學位與研究生教育,2013(10):40-44.

[17]焦磊,謝安邦.美國跨學科研究生教育組織形式與機制探究[J].中國高教研究,2015,266(10):70-75.

[18]周葉中,夏義堃,宋朝陽.研究生跨學科培養模式創新的探索——武漢大學的改革實踐[J].學位與研究生教育,2015(9):25-28.

[19]MARRIS C, ROSE N. Experiments in collaboration: interdisciplinary graduate education in science and justice[EB/OL].[2013-07-30].https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1001619.

[20]PG.阿特巴赫.世界級大學的代價和好處[J].葉志堅,周岳峰,譯.高等教育研究,2004(9):21-24.

[21]萬華.全球化、全球參與和世界一流大學建設應關注的問題[J].華中師范大學學報(人文社會科學版),2014,53(2):148-158.

[22]Princeten Meterials Institution. Joint PhD degree program[EB/OL].[2023-07-07].https://materials.princeton.edu/education/graduate.

[23][31]Harvard Graduate School of Education. Doctor of education leadership[EB/OL].[2023-07-07].https://www.gse.harvard.edu/degrees/edld.

[24]Global Development. Ph.D. in development studies[EB/OL].[2023-07-07]. https://cals.cornell.edu/global-development/education-training/phd.

[25]Program in Polymers and Soft Matter(PPSM). What is PPSM? [EB/OL].[2023-07-07].http://polymerscience.mit.edu/.

[26]王鵬.國外一流大學跨學科研究平臺科研育人模式分析及其啟示——以美德澳日等國培育理念與目標的實踐為例[J].中國高校科技,2022(12):48-55.

[27]程晉寬,李云鵬,薛李.如何改進跨學科研究生教育?——基于美國的經驗與啟示[J].研究生教育研究,2022,70(4):90-97.

[28]KAUR S, MANAN S A. Developing interdisciplinary teaching: a vignette of a postgraduate course[EB/OL].(2013-07)[2023-07-07].https://www.researchgate.net/publication/266618053_ Developing_Interdisciplinary_Teaching_A_Vignette_of_a_Postgraduate_ Course.

[29]李正,吳鈺瀅,焦磊.新知識生產模式下跨學科博士研究生培養模式研究[J].高等工程教育研究,2023,198(1):164-171.

[30]呂旭峰,范惠明,吳偉.跨學科研究生培養復合導師制度的構想[J].教育發展研究,2015,35(11):33-39.

[32]劉曉璇,林成華.研究型大學研究生跨學科培養模式的要素識別與模式構建——基于內容分析法的多案例研究[J].中國高教研究,2019,305(1):66-71.

[33]趙晶,徐敏,葛曉宏,等.“雙一流”背景下研究生跨學科人才培養模式探索[J].教育教學論壇,2022,565(14):101-104.

[34]祝愛武.“雙一流”建設視野下的研究生復合型人才培養[J].高等理科教育,2019(5):31-37.

[35]王銘,黃瑤,黃珊.世界一流大學跨學科人才培養路徑研究[J].高教探索,2019(4):61-67.

[36]彭術連,肖國芳,張思思.跨學科視域下研究生創新人才培養的國際趨勢與改革啟示[J].科學管理研究,2022,40(3):136-142.

[37]DANIEL B, MAURA B, LYNITA K N. Student socialization in interdisciplinary doctoral education[J].2011,62(6):741-755.

[38]武明花,朱海玲,劉志峰.我國高校跨學科復合型研究生培養實踐與啟示[J].高教學刊,2021,7(36):159-162.

[39]鄭石明.世界一流大學跨學科人才培養模式比較及其啟示[J].教育研究,2019,40(5):113-122.

[40]趙世奎,沈文欽.博士生導師制度的比較分析[J].學位與研究生教育,2011(9):71-77.

[41]仇新明,劉志民.產學研合作人才培養資源配置機制構建探析[J].學術論壇,2016,39(6):166-170.

[42]陳靜.“雙一流”背景下我國專業學位研究生培養模式的思考——基于美國的相關經驗[J].南京工程學院學報(社會科學版),2019,19(1):61-64.

[43]管弦,盧勃.消弭博士生學用落差:臺灣地區產學研發菁英培育計劃的啟示[J].現代大學教育,2018,169(1):100-107.

Practical Paths and Implications of Interdisciplinary Cultivation

of Graduate Students in Americas Top Universities

LIU Xiaonan CUI Yingchun

(China Agricultural University, Beijing 100083, China)

Abstract: In the time of globalization, a single discipline is no longer able to cope with the complex and changing global challenges, and the cultivation of interdisciplinary and complex talents has become an important task for higher education. As the forerunner of interdisciplinary postgraduate education, the top universities in the United States pay attention to the diverse demands of interdisciplinary talents, and cultivate interdisciplinary research talents by formulating flexible interdisciplinary training programs, providing interdisciplinary courses, and build interdisciplinary background faculty teams. Although Chinas interdisciplinary postgraduate education is developing steadily, there are still deficiencies. Universities in China should clarify the goal of interdisciplinary talents, strengthen the interdisciplinary curriculum, faculty and interdisciplinary program system construction, and promote the construction of industry-university-research integration and practice platform, so as to promote the development of interdisciplinary postgraduate education in order to satisfy the social demand for interdisciplinary research talents.

Keywords: Americas Top universities; Graduate students; Interdisciplinary; Talent development

編輯 呂伊雯? 校對 王亭亭

作者簡介:劉曉楠,中國農業大學人文與發展學院碩士研究生(北京 100083);崔迎春(通訊作者),中國農業大學人文與發展學院副教授(北京 100083)

基金項目:北京市高等教育學會2022年度立項面上課題“一流高校交叉學科建設的國際經驗與本土實踐”(編號:MS2022369);中國農業大學2022年研究生教改研究項目“國內外一流大學研究生跨學科培養的實踐路徑及其特征研究”(編號:JG202230)