《經濟體制改革》結構化教學的實施邏輯

駱增翼

* 本文系2022年度江蘇省教育科學規劃專項課題“中學歷史結構化教學的策略研究”(課題編號:SJMJ/2022/18)階段性成果。

摘 要:歷史學的認知體系、程序、歷史概念,以及中學歷史教學的各要素,都具備著清晰的結構和分明的層次,它們之間存在著緊密的內在邏輯關系。為了有效達成中學歷史教育的宗旨,實現課程目標,并提升教學效益,教師需要深入厘清這些要素的結構層次及內在邏輯,并遵循歷史學的認知規律,按照既定的程序,實施各教學要素的匹配與結構化教學。

關鍵詞:初中歷史 結構化教學 程序性實施

一、教材分析結構化:歷史概念的群分類聚

結構,即“各部分的配合;組織。”[1]結構化教學的第一步是“分析”,即將事實、現象、概念等分門別類或分層解析,以揭示其本質及其內在聯系,為重整各部分以組織有效教學作準備。

歷史概念是由一系列史實及其內在邏輯建構的,是歷史學的基本要素之一,也是進行歷史思考、實現歷史理解、達成歷史認知的重要工具。對歷史概念進行分析就是找出概念中蘊含的史實及其邏輯關系,把抽象概念具體化、形象化以更準確地理解其本質并用它來解釋歷史。如果是綜合性或復雜性的歷史概念,還需要解析出概念的層次關系,圍繞概念層次將基礎知識群分類聚,以構建教學環節的清晰結構。

本課標題《經濟體制改革》是一個需要解析的綜合性概念。圍繞該概念展開思考,提出問題并回答,可形成如表1的結構化思維過程。

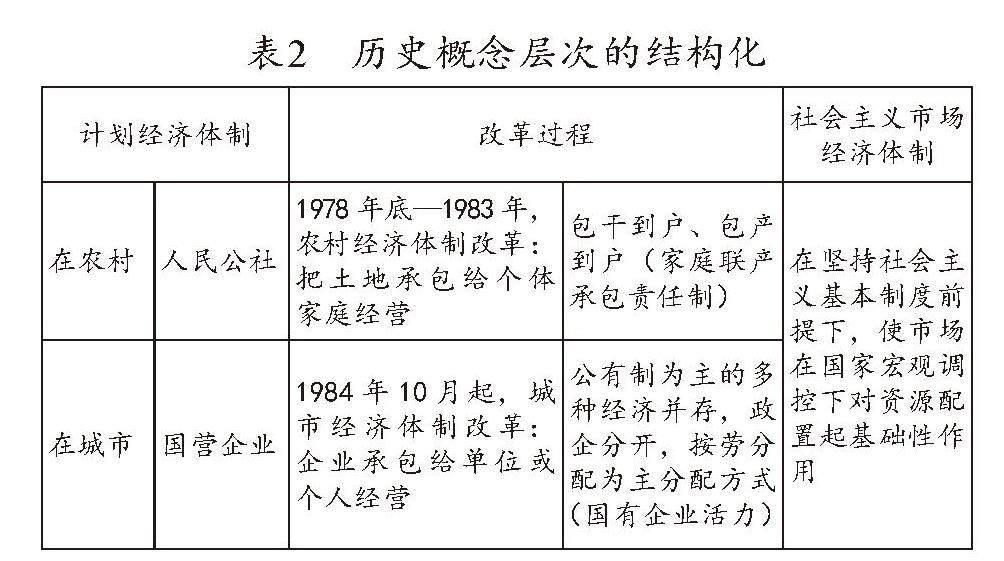

需注意,本課三個子目“家庭聯產承包責任制”“城市經濟體制改革”“社會主義市場經濟體制”不是同位并列概念,其關系如表2:

表2 歷史概念層次的結構化

計劃經濟體制 改革過程 社會主義市場經濟體制

在農村 人民公社 1978年底—1983年,農村經濟體制改革:把土地承包給個體家庭經營 包干到戶、包產到戶(家庭聯產承包責任制) 在堅持社會主義基本制度前提下,使市場在國家宏觀調控下對資源配置起基礎性作用

在城市 國營企業 1984年10月起,城市經濟體制改革:企業承包給單位或個人經營 公有制為主的多種經濟并存,政企分開,按勞分配為主分配方式(國有企業活力)

在概念層次上,“計劃經濟體制”和“社會主義市場經濟體制”是第一層次的同位概念。其中,“計劃經濟體制”是被改革的對象,“社會主義市場經濟體制”是在改革過程中摸索出來的方向。

第二層次的同位概念是“農村經濟體制改革”和“城市經濟體制改革”。 其中“農村經濟體制改革”是通過把土地承包給個體家庭經營使用,由農民個體經營和管理的方式(包干到戶、包產到戶)打破了“人民公社”的集體生產、經營和管理的模式,即“家庭聯產承包責任制”;“城市經濟體制改革”是通過把國營企業承包給個人或單位經營的方式,出讓企業經營權和管理權,以達到增強企業活力的目的,但仍保留企業的國有權,堅持社會主義屬性,即城市經濟體制改革中的“國有企業改革”。

由此可見,“家庭聯產承包責任制”相對于“城市經濟體制改革”及“社會主義市場經濟體制”來說,是一個第三層次的下位概念,如果對此不察,直接把三個子目標題并列,則難以實現知識結構的有序、清晰和準確。

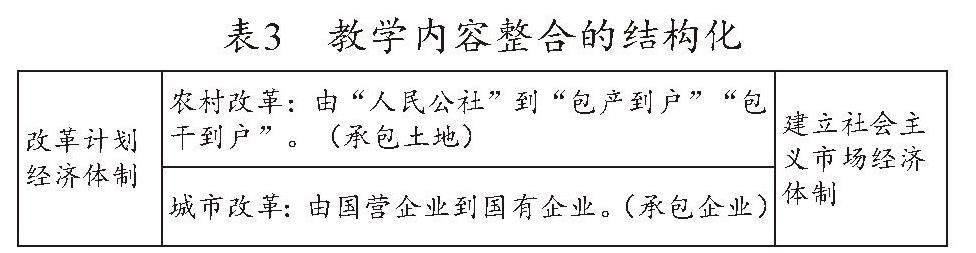

結構化教學的第二步,是在分析清楚概念層次的基礎上,用對等且結構層次分明的歷史概念來統攝史實、重整知識,合理安排教學結構及各部分(環節)的教學任務和目標,確保教學思路清晰、環節流暢。綜上分析,本課內容整合的基本結構如表3:

表3 教學內容整合的結構化

改革計劃經濟體制 農村改革:由“人民公社”到“包產到戶”“包干到戶”。(承包土地) 建立社會主義市場經濟體制

城市改革:由國營企業到國有企業。(承包企業)

從左到右三個部分,左邊是已學過的背景知識,需要預習和回顧;課堂教學的重點是選擇相關經典史料,突出呈現和講解中間部分;難點是著重理解的右邊部分。從左到右其實就是:破“舊”(高度集中的計劃經濟體制)立“新”(社會主義市場經濟體制),這里涉及到經濟體制改革,也涉及到思想解放、鄧小平理論的完善、對社會主義制度認識不斷深入等。

二、教學設計結構化:教學要素的匹配對應

繼對問題、概念的“分析”及教學內容的“整合”之后,結構化教學的第三步主要是選擇指向明確、經典的教學資料。

依據課標并結合對教材內容及問題、概念的分析,可確定本課教學主題:求變——勇擔當、再深化、明方向、向未來。課時目標:理解并解釋“經濟體制改革”的必要性、過程與方向、成就。教學環節及分目標依次可定為:通過辯證分析計劃經濟體制的利弊,認識改革的必要性和應該如何改;通過農村家庭聯產承包責任制和城市國有企業改革的具體內容,理解它們是如何實現擴大地方、農民及企業自主權的;通過上述改革成效,理解為何把進一步深化改革的方向(目標)定為建立和完善社會主義市場經濟體制;通過經濟體制改革前后成就變化,認識改革的意義等。緊扣上述目標選擇教學材料并確定教學任務,如表4。

上述教學要素的對應結構中,“史實脈絡”的梳理,提供了改革進程中的基本史實,有助于在史實變遷中培養時空觀念;各教學環節、史實對應選取的史料,有助培養史料實證、歷史解釋的素養;改革前后的對比及改革成就的呈現,有助于理解和解釋改革方向的正確性,認識改革的意義,培養唯物史觀和家國情懷等。

三、教學實施的結構化:歷史認知的分層進階

結構化教學的第四步是接下來各具體教學環節實施中的“微操作”,即展開“歷史認識主體對證據解釋”的“歷史認知程序”。眾所周知,歷史認識的直接對象是史實和史料,是歷史認識的客體;歷史核心素養則是“學生通過課程學習逐步形成的正確價值觀、必備品格和關鍵能力”[2],屬于歷史認識主體心智層面的要素,也是課程目標。由歷史認識的客觀對象到學生心智的蘊育,這是一個廣闊的“區間”,包含著無盡的史實與史料、豐富的史學技能與方法以及學生復雜的智識、情感及意志的投入等,要保證這個“區間”發生的變化是有序的、指向明確的,保證達成課程目標的各教學環節是高效的,就必須在遵循歷史認知規律的基礎上,設計層次分明、任務明確的、歷史認識與史學素養培養對應的思維分層進階的機構化教學操作過程。

下面以運用小崗村“包干到戶”契約原件(圖片)教學環節為例,把史學核心素養養成過程中師生心智活動的各因素及認知進階的對應互動關系用表格示意出來,請由下到上閱讀(表5)。

表5縱向由下到上,依據史學基本要素、認知規律和史學核心素養要求,形成了由感性、感知到理性、智識的層次分明的認識過程,這個過程可在唯物史觀中循環;橫向由左到右,在每個層次上從史學核心素養要求出發,遵循史學學習基本規律,形成基于史學方法與技能運用到情感、品質蘊育的對應過程。由此,教學實踐在確保目標指向不偏離的前提下,獲得清晰的路徑與依據,保證史學核心素養的正向積累與有效內化。

結構化教學的最后一步,是引導學生對教學結構和過程進行反思、模仿,努力嘗試自主建構知識結構,鍛煉學生的結構化邏輯思維,激發學生在不斷反思中實現史學方法論的自覺、史學技能的自動化和史學素養的自我鍛煉與生成,提升教學效益,達成課程目標。

【注釋】

[1] 《辭海(中)》,上海:上海辭書出版社,1979年,第2674頁。

[2]教育部:《義務教育歷史課程標準(2022年版)》,北京:北京師范大學出版社,2022年,第4頁。