厚植高層次人才職業發展“沃土”

胡夢蝶 郇久陽

隨著本科高校“雙一流”建設項目、高職院校“雙高”建設項目的實施,以及高職院校向職業教育本科層次的發展,高職院校對于高層次人才的需求更加迫切,對各類高層次人才的“爭奪”也更加激烈。而隨著高層次人才不斷加入高職院校,部分高職院校在人才職業發展規劃上的不足逐漸顯露,并引起諸多研究者的關注。另外,由于各高職院校實際情況的差異,高層次人才職業發展具有鮮明的院校特色,這也給院校人才培養和發展工作帶來了重大考驗。

為大力推進“人才強校”戰略,吸引更多優秀人才來校工作,早日建成特色鮮明、有國際影響力的高水平高職院校,揚州工業職業技術學院(以下簡稱“我校”)制定了高層次人才引進政策,持續邀請國內外眾多學科高端人才加盟。目前,我校高層次人才引進工作穩步開展,并取得了初步成效。經過資料整理和調研,本文擬對我校引進的高層次人才的基本數據、發展現狀,以及引進工作中存在的問題進行分析和探討,旨在進一步優化高層次人才引進政策,推動高層次人才培養與發展以及現代職業教育高質量發展。

我校高層次人才引進情況

目前,我校亟須引進的高層次人才主要分為領軍人才、優秀博士、高技能人才、專業帶頭人和高水平團隊5類,而求職和入職的高層次人才主要為優秀博士,其他類型的成熟人才偏少。2019—2023年,我校從外部引進優秀博士87人,內部培養博士學位教師22人,現有在讀博士教師52人,人才引進依然是高層次人才教師隊伍建設的主要途徑。引進的87位高層次人才入職我校后,初期在9個二級學院(部)擔任專任教師,但分布并不均勻。

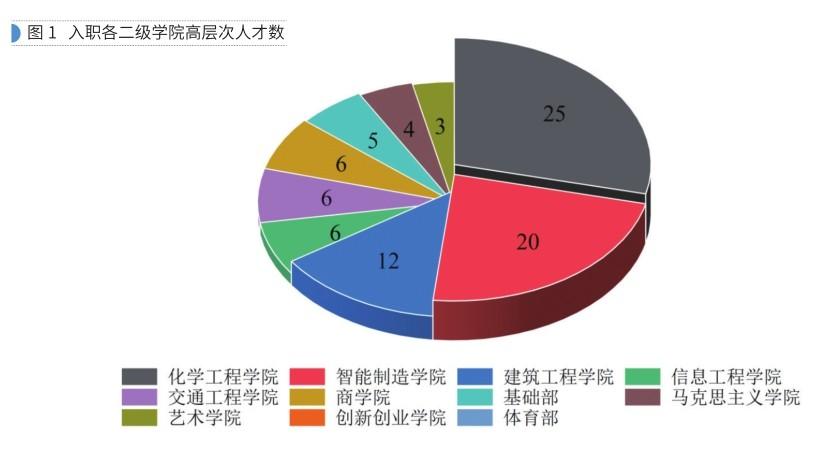

如第125頁圖1所示,87人中,入職化學工程學院的人才最多(25人),然后依次(含并列)為智能制造學院(20人)、建筑工程學院(12人)、信息工程學院(6人)、交通工程學院(6人)、商學院(6人)、基礎部(5人)、馬克思主義學院(4人)、藝術學院(3人),創新創業學院和體育部無高層次人才入職。一些高等院校中,各學科對高層次教職工人才的吸引力與該學科培養出的博士人才數量有關,以我校為例,化工、材料和機械等熱門學科的高層次求職者眾多,而商學、藝術學等學科則一才難求。

各二級學院的學生體量和歷史積累是吸引相應領域高層次人才求職的內在因素。我校由兩個學校合并而來,分別是原隸屬于江蘇省石油化學工業廳的揚州化工學校(建于1978年)和隸屬于中國核工業總公司的揚州建筑工程學校(建于1981年)。這兩個學校均有超過40年的辦學歷史,為相應行業輸送了大量高水平技術技能人才,在國內具有一定影響,合并后,成為我校下屬的二級學院——化學工程學院、建筑工程學院,它們均對高層次人才有不錯的吸引力。同時,我校的智能制造學院以電氣和機械類專業為主,在國家智能制造發展趨勢的引領下,畢業生就業工資高,教師校企合作資源豐富,優質的發展機遇對于高層次人才具有一定的吸引力。

目前,我校引進高層次人才主要有企業、高校和應屆畢業生三個渠道,畢業于雙一流高校(專業)的博士占比約為28%,數量較少,但近年來有增長的趨勢,這反映出我校對高層次人才的吸引力在逐年增強。引進的博士人才其專業與我校開設的專業類別匹配度較高,這對于博士入職后開展教學和科研工作是有利的。在年齡方面,引進人才中,35歲以下占62%,35—40歲占25%,40歲以上占13%。我校引進的年齡偏大的博士人才大多具有豐富的企業工作經歷,這正是“雙師”隊伍建設所急需的。從引進人才的戶口所在地來看,揚州本地人約占13%,江蘇省本省人才約占47%,而東三省人才約占18%。可以看出,本土、家鄉是博士人才比較看重的求職因素,同時,揚州市舒適的氣候環境對東北地區的高層次人才具有一定的吸引力。

我校高層次人才職業發展情況

我校共設置了以教學為主、以科研為主、教學科研并重的三類崗位,引進的博士人才均選擇后兩類崗位,且以教學科研并重類型的崗位居多。引進后,博士人才均順利完成職稱初評,并拿到相關專業的教師資格證。近年來,我校教師中博士學位人才占教師總數已接近 18%,高層次人才對推進我校高質量發展起到了關鍵作用。

在科研方面,博士教師取得了國家級自然科學基金青年項目、國家社科基金后期資助項目、教育部人文課題、省自然科學基金項目、省科技創新團隊等諸多標志性成果;承擔省部級科研項目占比達75%以上,發表SCI、EI檢索高質量論文占比達68%,主持省級以上教科研團隊項目工作占比達92%。博士教師在我校科研工作中發揮著帶頭和引領作用。

另外,高層次人才主持建設的省級以上教材達29部,占我校立項總數的73%;在近年來獲獎的省級以上雙創類大賽項目中,博士教師主要參與的占39%;獲獎的省級優秀畢業設計(論文)中,由博士教師指導的占35%;省級以上技能大賽獲獎項目中,由博士教師指導的占10%。鑒于自身較強的專業知識和科研能力,博士教師在教材建設、指導學生參賽,特別是雙創類大賽和優秀畢業論文方面具有顯著優勢。

我校高層次人才職業發展困境

●日常事務繁忙,科研工作受限

首先,對于初踏上三尺講臺的博士人才而言,他們需要在備課和教學工作上花費大量時間,以致科研工作時間被擠占。其次,由于各類行政會議、班主任工作均需要認真籌備,很多博士人才不得不面對“多線程”工作的考驗,為較好地完成每學期的教學工作,部分博士人才的科研工作被動陷入停滯狀態。

●資源配置不足,研究有心無力

相比引進博士人才的母校,高職院校的科研平臺和設備條件較差,對博士人才開展科研實驗的支持力度有限,入職高職院校的博士可能會不同程度地面臨“巧婦難為無米之炊”的困境。目前,我校大力投入建設的實訓室主要用于開展日常教學,實訓室的基礎設備尚難以滿足博士人才的科研需求;限于財政預算,每年用于添置科研設備的投入也相對有限。

●科研氛圍不佳,學術發展緩慢

近年來,隨著大量高層次人才的加入以及政策的支持,我校科研成果數量顯著增多。但值得注意的是,科研工作的主力軍大多是高層次人才及攻讀博士學位的教師,其他教師參與不足。礙于學科、研究方向的差異,高層次人才開展科研工作主要是“單兵作戰”,人才間的科研交流幾乎沒有,而科研交流的缺失也使得高層次人才入職后學術水平提升緩慢。

●制度政策欠佳,職業發展迷茫

到底將工作重心放在科研上還是教學上,對于一些高層次人才來講,這并不是一個容易的抉擇。一些一心從事科研工作的博士教師雖然科研成果豐碩,但可能因為不滿足“評教優秀”等教學方面的關鍵條件而得不到職稱晉升。

高層次人才職業發展推進措施

●提升引進待遇,增強人才吸引力

建立以教科研團隊、平臺建設需求為導向的人才引進工作機制。我校應在認真分析高層次人才市場發展動態的基礎上,通過有針對性地加大學校宣傳、提高引進待遇等方式,增強對國內外高層次人才的吸引力,確保引進高層次人才數量質量雙提升;應特別加強對緊缺急需專業和年輕博士的引進力度,在引進政策上給予一定傾斜,使其為我校科研工作持續注入活力。

●搭建成長平臺,強化后期培養

加強統籌規劃,通過對內挖潛、對外合作為高層次人才提供良好的科研工作環境。我校一是要提供寬松的科研環境,研究制定相關政策,為高層次人才,尤其是剛引進的高層次人才“減負”,確保人才有足夠的時間和精力開展科研工作;二是要完善項目支持政策,進一步完善“校—市—省”三級人才及科研項目培養體系,優化評審、推薦和考核程序;三是要用好校外資源,責成各二級學院(部)為高層次人才交流合作建起校校、校企合作橋梁,幫助他們對接更多外部資源。

●逐步加大投入,改善科研條件

進一步加大對科研實驗儀器設備的投入,逐步改善科研條件。我校一是要做好公共實驗平臺建設規劃,結合校級以上科研平臺(團隊)建設,分年度、有重點地建設一批公共實驗平臺,并做好全校科研資源共享;二是要求各二級學院(部)結合自身科研平臺建設,根據自身學科專業特點和科研工作需要,加大科研儀器設備建設專項投入,逐步改善科研硬件條件。

●加強交流,營造良好科研氛圍

搭建校內外學術交流平臺,開展表彰等活動,在全校范圍內營造濃厚的科研工作氛圍。我校一是要建立高層次人才校級學術交流機制,定期召開學術報告會,發布在線學術報告信息,邀請校內外知名學者和高層次人才報告學術研究進展,進行面對面的深入交流;二是要在全校范圍內定期開展高層次人才的研究成果匯報、經驗交流、學術報告等交流活動,定期舉辦“博士論壇”,由各學院(部)優秀博士分享其科研工作經驗,搭建交流平臺,促進各學科間的交叉合作。

[本文系2021年江蘇省高校哲學社會科學研究重大項目“‘四史教育融入高職思政課的創新路徑研究”(2021SJZDA082);2023年江蘇省人才人事課題“江蘇省企業員工數字技能提升培訓體系創新研究”(2023-SRC-017);2022年江蘇省社會科學基金項目“江蘇紅色基因全程融入高職教育的路徑研究”(22MLDO06)階段性成果]

作者單位 揚州工業職業技術學院人事處