日本古民居遷建的活態化保護及其經驗借鑒研究

宗濤 鄭國全

作者簡介:宗濤(1998-),男,江蘇高郵人,碩士(研究生)在讀,研究方向:風景園林規劃設計。

通信作者:鄭國全(1970-),男,內蒙古赤峰人,博士,副教授,研究方向:景觀規劃設計,鄉村旅游規劃設計,通信郵箱:zhenggq@zafu.edu.cn。

摘要:由于遷建古民居離開原生環境,造成人地關系割裂,進行活態化保護具有難度。目前,研究主要集中在對于建筑本身的遷移,缺少對于遷建保護的內容和遷建古民居活態保護方面的探索。為豐富民居遷建理論研究,深化研究的科學性、全面性和實用性,通過對日本遷建古民居的調查,從法律法規、保護體系和國際影響多角度分析日本活態化保護的現狀。文章通過實例分析法,對日本古民居遷建地進行論證,從節慶活動、研學旅游和非遺傳承三方面,總結川崎市立日本民家園在活態化方面的策略。最后結合我國實際情況,從宏觀到微觀多方面總結啟示,以期為我國遷建民居的活態化保護提供參考和借鑒,深化古建筑文化自信。

關鍵詞:日本;古民居;遷建保護;活態化;經驗借鑒;文化自信

中圖分類號:K878.2? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:2096-4110(2024)04(c)-0162-06

A Study on the Active Protection and Experience Reference of the Relocation and Construction of Ancient Japanese Residential Buildings

ZONG Tao, ZHENG Guoquan

(School of Landscape Architecture and Architecture, Zhejiang A&F University, Hangzhou Zhejiang, 311300, China)

Abstract: It is difficult to carry out active protection because of the separation of human-land relationship caused by the relocation of ancient dwellings from the original environment. At present, the research mainly focuses on the relocation of the building itself, and there is a lack of exploration on the content of relocation protection and the active protection of ancient residential buildings. In order to enrich the theoretical research on residential relocation and deepen the scientific, comprehensive and practical research, this paper analyzes the current status of living protection in Japan from the perspectives of laws and regulations, protection system and international influence through the investigation of ancient residential relocation and construction in Japan. Through case analysis, this paper demonstrates the relocation site of ancient Japanese residential houses, and summarizes the strategies for the revitalization of Japanese homes in Kawasaki City from three aspects: festival activities, research and tourism, and non-genetic inheritance. At last, combining with the actual situation of our country, the author proposes the corresponding enlightenment from macro to micro aspects, in order to provide reference and reference for the livability of Chinese residential buildings and deepen the self-confidence of ancient building culture.

Key words: Japan; Ancient dwelling houses; Relocation protection; Vitalization; Learn from experience; Cultural confidence

隨著文物遺產的保護實踐不斷提升,古民居的價值被劃分為歷史文化價值、藝術價值和建筑科學價值三個方面[1],不僅要保護物質本體,也應考慮活態化保護和文化傳統保護。在遷建保護中,民居主體與原生環境分離,使文化遺產與根植土壤的關系被弱化甚至流失,進而導致原有歷史空間環境破碎、伴生非物質文化遺產遺失、日常使用功能流失等問題。此類問題在國內外古民居保護實踐中普遍存在,也是當前文化遺產保護所面臨的迫切難題。

在現有文獻中,主要從關聯性以及整體性視角研究遷建保護的活態化進程。在國內保護實踐過程中,物質表征保護與活態化要素之間缺少有機結合,在實際操作中引起了社會文化趨同、功能衰退等問題。張靖從建筑設計的角度探索鄉土建筑易地保護的分期控制[2]。陳振華認為,應重視對社區非物質文化遺產、民間文化和傳統手工業等特色文化資源的挖掘,尋找一種在地型和內生型的發展動力[3]。李佩玲提出,在環境、事件、文化、功能等方面進行活態化研究,對建筑文物及其相關聯的要素進行系統性挖掘、保護和展示[4]。呂倩倩提到應加強歷史文化資源之間的聯系及其整體的系統性,努力從斷裂的結構、肌理、片斷走向包含多樣性和連續性的系統策略[5]。

但現有文獻缺少深入研究探討活態化理論對于民居遷建背景下的文化遺產保護與傳承的方法和意義,較少關注整體與動態的保護視野。同時,日本在建筑、文化等方面與我國有較高的相似性,具有可借鑒性。基于此,筆者通過選擇日本遷建古民居為研究對象,從整體概況到實例論證,通過對日本古民居遷建的活態化進程進行分析,希望為我國民居活態化保護提供幫助,豐富民居遷建理論研究。

1 古居居活態化保護的概念及現狀

1.1 活態化概念

活態化是與靜態保護相對的,是動態的保護,是指讓文化遺產處于可持續發展的狀態。這改變了傳統意義上的保護概念,延伸了開發形式和功能,更多地關注非物質文化遺產。不同于博物館式的靜態保護,活態保護的功能多樣,除了發揮傳承、宣傳功能外,更重要的是在人與人的交互中,隨著時代發展,尋找文化遺產利用方式新的發展,打破靜態保護的不變,注重整體性,加強民居各要素的聯系性,重新為遺產注入新的生命力。

1.2 日本古民居遷建及活態化保護現狀

1.2.1 遷建現狀

日本在民居建筑遷建保護方面的探索走在了國際前列,其實踐過程中的許多理念與方法,對國際民居建筑遷建保護的發展做出了貢獻。日本對民居建筑遺產保護的關注同樣與其面臨的社會發展狀況密切相關。“再造魅力故鄉”運動開始于20世紀80年代,而真正形成社會影響力則是在90年代。通過地方社區的資源發掘,重新喚起地方的傳統生機,是“再造魅力故鄉”的根本目標。實現這一目標的主體不是別人,正是地方社區現實的主人——社區居民。在“再造魅力故鄉”運動的趨勢下,有關基層社區建筑遺產保護的議題越來越引起關注。木屋遷建原本是木結構建筑特有的一種建造技術。如今,除了保護文化遺產建筑物或類似結構之外,很少用于其他目的。世界各地都可以看到將木屋集中在一處,露天博物館的設施[6]。

日本從20世紀中葉陸續設立了明治村博物館、川崎市立日本民家園、白川村合掌造民家園等以古民居集中保護為目的的野外博物館。日本在20世紀通過設立民家園、野外博物館等遷建地來集中遷建古民居,在遷建實踐中逐漸顯現出優勢。在古民居遷建方面,日本對以古民居為主的建筑遺產保護的方式是非常特別的,雖然采用新材料進行裝修,但是采取的卻是傳統工藝,因此日本的民居遷建后還原度較高[7]。如明治村博物館的核心是從日本各地遷移來明治時期的歷史建筑,全方位地展示了當時日本社會風貌,包括學校、劇場等文化及商業設施。

1.2.2 活態化保護現狀

在活態化保護方面,日本重視古民居知識的宣傳,國民從小就接受古建筑保護的相關知識學習,宣傳工作貫穿于整個教育階段。日本古建筑大多為木結構,并誕生了由木造住宅遷建而成的展示設施。日本民家園多作為課題研究和工藝繼承的場所,以保持技術的地域性和研究傳統材料等為目標。由于日本古居民建筑屋頂多以茅草為原料,因此關于日常的維護保存,每年都需進行以更換茅草屋頂為中心的屋頂維修,這在很大程度上有利于傳統工藝的繼承。通過日常的維護、修理工程和講座,以及來自園外的咨詢和委托,積累有關保存技術的資料、經驗和研究成果,提升了活態化的水平。

日本認為,建筑的損耗并不可怕,重要的是修復技術的傳承,因此格外重視修復技術,他們將遺產的材料制作、修理、修復等傳統技術視為重要的無形遺產。重視技術繼承活動,特別關注技術的積累和還原,提倡與施工和設計業者的合作。因此,很多歷史古建筑因戰亂和自然災害等而損毀,但后期可以根據資料文獻記載,重新進行修建。

活態化最重要的就是讓更多人參與到民居遷建中來,日本通過修理現場觀摩會、提供培養人才的練習材料和會場、現場技術協助等活動,加強了與社會的溝通能力。另外,民家園之間會定期開展交流活動,建立更加堅固的網絡,并支援缺乏建筑專業人員的民居野外博物館。

2 日本古民居遷建活態化保護經驗

2.1 法律法規

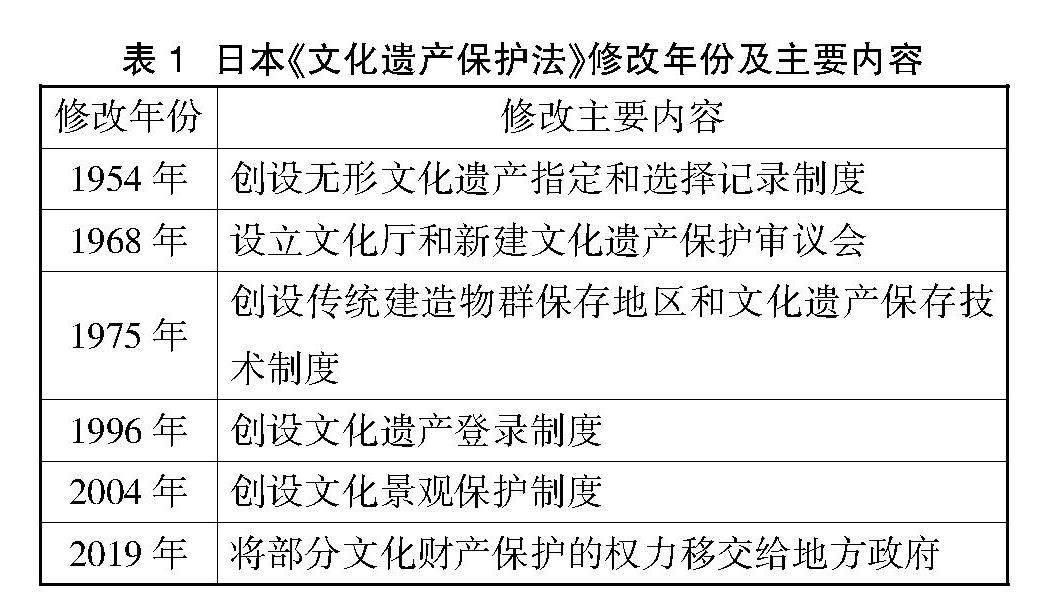

日本的古民居作為有形文化財產的建筑物,受到《文化遺產保護法》的保護。日本的文化遺產保護法是歷史悠久的法律,曾多次修改,新增加了無形文化遺產、民俗文化遺產、傳統的建筑物群保存地區等保護制度。早期雖然成立了保護體制,但在1975年修正之前的這段時間內,文化遺產的指定僅限于文化遺產建筑物本身,遷建保存被認定為應對城市化問題的次優對策。另外,在建筑保存中必不可少的傳統保存技術也沒有被單獨分類。

隨著經濟社會的發展,在2019年,日本政府再次修改了《文化遺產保護法》。此次修改案的核心內容是將部分文化財產保護的權力移交給地方自治團體,這一權力被下放到各級政府。此后,各都、道、府、縣政府都有權制定本轄區文化財產保護和利用的綜合政策綱要。其下級政府可以在上述綱要的范圍內,編制地方文化財產保護和再利用規劃,再報國家認定。修正法案在一定程度上促進地方對于文化財產的積極利用,為地方政府自主思考振興地方文化和經濟提供法律保障[8]。修改內容如表1所示。

表1? 日本《文化遺產保護法》修改年份及主要內容

2.2 保護體系

日本非物質文化遺產保護的方式不同于我國,民間團體承擔著重要角色,比如各種形式的研究會、地方公共團體等,結合普通民眾的廣泛參與,形成相互配合的立體格局。日本對于非物質文化遺產保護是加強與傳承人和民間團體的合作,政府更多的則是提供資金支持和記錄[9]。

在明治村遷建前編制《明治村建造物遷建工程報告書》,遷建前后要盡可能擁有相似的環境,保持方位一致,民宅將宅邸內的各種設施全部搬到一起,最好恢復創建初期的原貌。同樣,川崎市立日本民家園不僅編制工程報告書,還在積極調查民居的維護管理和修理所需的傳統技法等,希望能將研究成果運用到全國古民居的維護管理和修理中。

2.3 國際影響

日本重視古民居建筑遺產保護與再生的國際合作與拓展,相關部門制定規劃,希望將古民居保護的經驗向世界傳播,形成文化影響力。2020年12月,聯合國教科文組織(UNESCO)政府間委員會決定將日本申報的“傳統建筑工匠技藝,旨在傳承木造建筑物的傳統技術”列入非物質文化遺產名錄。“工匠技藝”指的是經日本政府認定,對保存文化遺產而言必不可缺的“選定保存技術”中的茅草屋頂、古法木工技術等17種有關木造建筑的技術。其中包括采集用于修建茅草屋頂的茅草和蘆葦等植物的“茅草采集技術”、從漆樹上采集樹膠的“日本產漆生產和精制技術”、將黃金貼在手抄和紙上捶打延展的“帶邊金箔制造技術”等。

3 川崎市立日本民家園活態化實例研究

日本的野外博物館一般基于傳統保存技術進行維護和修理,但是設置技術專門職位,將技術繼承作為博物館功能進行的野外博物館只有川崎民家園和明治村,同時川崎市立日本民家園為“民家園”這一新名詞的首次出場,具有它的引領性和獨特性。因此,接下來便以川崎市立日本民家園(以下簡稱“民家園”)為例進行分析。

3.1 川崎市立日本民家園概況

日本傳統建筑所具備的美感與特性眾所周知,而古民居更是其精隨所在。民家園占地面積約3萬平方米,共計25處古民居。民家園鄰近川崎市生田綠地地區,周圍森林茂密,植被覆蓋率高。川崎市為了保存這些具有歷史價值的作品,從1967年開始,以日本東部(中部、關東、東北)的代表性民居為中心的江戶時代的古民居陸續集中到民家園。為了保護和活用建筑物而進行的遷建,古民居在遷建前后作為文化遺產被指定為國家、都道府縣、區市町村等。

民家園中包括7處國家指定重要文化遺產,另外石造物和農具等民俗資料也達到了約兩萬件,作為民居的野外博物館可以說是日本的代表。但是,在建筑物和民俗資料收集活動達到一定目標的同時,內外都有強烈的呼聲,希望能夠充實諸如設置外訪中心、公開調查研究活動成果等方面的內容[10]。

民家園通過內部道路劃分兩部分,以地域進行劃分古民居,左側以驛站和信越地區的民居為主,右側以關東地方的村莊、神奈川縣的村莊、東北地方的村莊為主。場地布局流線清晰,活動空間明確。其中包括神社與農村歌舞伎舞臺,同時在古民居內還展示有農具與生活用品,能夠重現過去的生活形態。園內還有其他古民居的展覽室,并教授關于古民居的基礎知識。

3.2 川崎市立日本民家園活態化保護策略

民家園內的古民居在遷建前雖處于不同位置,但大多隸屬于同一行政區,在空間、歷史、價值等維度相聯系。民家園通過對要素的組合和聯系,進行了系統性的挖掘、保護和展示。以下是筆者分析川崎市立日本民家園,從而總結出的活態化策略。

3.2.1 節慶活動

節慶活動是文化體系的重要組成部分,也是活態化保護的基礎之一。在經濟迅速發展的今天,大量的民俗節慶活動已經進入發展緩慢階段,非遺保護與傳承本就難以維系,因此尋找文化內在生產力尤為重要。由于時代的變遷,受社會、生活等方面的影響,人們不得不舍棄一些節日習俗,因此民家園將傳統節日與活態化保護結合起來,是符合現實情況的。

節慶活動作為與古民居舊所在地聯系的事業,進行多種形式的文藝公演和物展等。民家園內部會舉辦以正月、盂蘭盆節等日本傳統節日為主題的活動展。正月,即日本的新年,民眾在這一天祈求在新的一年風調雨順、五谷豐登。因此,民家園會在正月舉辦歡度活動,開設展覽講座。在此期間,游客身著和服等日本傳統服飾入場,即可享受減免門票等特別優惠。

盂蘭盆節是日本僅次于正月的第二大節日,主要是祭祖及表達對故人思念。目前日本多以寺院或學校等為單位舉辦盆舞,以村落或街道為單位,組織民眾參與其中。每年的八月,民家園將舉行為期一個月的盂蘭盆節活動展,游客可自由參加相關活動。民家園正是通過這些節慶活動,提煉文化要素,同時將飲食與風俗活動相結合,來進一步加深民眾對當地傳統文化的認同感。

3.2.2 研學旅游

日本在傳統民居建筑活態化方面,積極開展研學活動。日本在政策引導同時,發動民間力量形成了文化遺產保護的地方組織和團體,通過環境教育、自然教育等方式,為下一代樹立基礎的保護與利用的正確觀念[11]。

在這種趨勢下,民家園積極推進與學校的合作,接受小學生的學習計劃和中學生的職業實踐。學生可以在民家園內觀察、實踐古民居的理論技術和方法,從而增強他們的實踐能力。在專業技術人員的帶領下,學生可深入領會古民居遷建過程工作難點。場地內以展示為目的進行修整,除了配置地藏菩薩、馬頭觀音路牌等石雕工藝品以外,還配合種植民居所在地的植物,來與景觀相配。園區烘托出近代歷史的氣氛,使學生在親身體驗中,更加深刻地體會獨特的古民居傳統文化。

3.2.3 非遺傳承

非遺賦予空間存在的社會和文化意義,而空間則提供了文化載體,并決定了非遺的表現形式。非遺與空間的辯證作用,促使非遺的外部表現方式與空間內涵實現了統一與融合[12]。非物質文化遺產只有在人們的生活中,才會展現出鮮活的生命力。

因此,民家園重視非遺技藝的保護與傳承,在政策引導同時,也發動民間力量形成遺產保護的地方組織和群體。民家園通過對于非遺技藝的展示與參與,將非遺技藝作為可參與的活動,游客可以實際參與印染、紡織活動,感受傳統技術的魅力。而且,各個古民居除了展示當地的民間器具和進行年度活動外,還制作稻草藝品、竹制品等生活用具。民家園在非遺傳承工作上下功夫,將屋頂的更換和耐震加固等工程也作為展示的一環,獨具魅力。在內部的本館常設展覽室作為展示日本民居建筑的基本,以民俗和建筑為主題,每年舉辦兩次企劃展。

民家園的意義已經不再局限于歷史建筑在空間形態上的保存,連歷史景觀、歷史生活、歷史文化也一并動態地展示和傳承[13]。在古民居文化和歷史的研究中,民家園通過一系列的活態方法,盡可能使游者全真體驗百年前的社會樣貌。對于活態遺產而言,能通過遺產的管理者、傳承人和社區的文化自覺和自尊來實現有效的保護[14]。

4 啟示

4.1 完善體系建設,加強宣傳力度

活態化保護必須注重整體保護原則,加強各個要素的有機聯系,使物質文化保護與非物質文化保護達到有機結合。目前,我國非物質文化遺產保護多是由政府主導,民間團體少且活力不夠、組織實施層次和水平較低。因此,可加強與地方戲劇團、手工作坊等聯系,在保護場地,民間團體進行表演展示,充分利用閑置的戲臺、集散空間等場所。

同時,非遺傳承人斷層情況突出,消費市場小,缺乏傳播動力。因此需要加強宣傳,進行融合發展,進一步將非遺文化向大眾宣傳。運用傳統文化資源優勢,打破傳統手工技藝類非遺自我封閉格局。此外,加強與民間群體的合作,讓文化持續煥發出生命力。

4.2 優化規劃理念,增加功能屬性

在民家園的發展中,規劃者必須與時俱進,吸收先進理念,促進活態化與規劃設計的統一。古民居具有強烈的地域色彩,借助地域傳統文化,進行普及教育可以有效促進活態化。民居遷建群內部不僅作為民居物質本體的保存地,也可以作為教育普及的研學地。對古民居遷建的技術進行宣講,比如古民居的結構特征、材料特性等。同時,在內部開展手工藝培訓等,將手工藝品納入研學旅游產品中,增加遷建區的功能屬性[15]。

增強場所精神的營造與表現,使用鄉土材料,增加植物的立體布置,優化景觀配置[16],使街巷空間更富生機和靈動感,促進研學內容向更為深入的活態保護轉變。物質空間層面應強調古民居及其環境的實體空間的保護,以及與周邊自然環境關系,如視覺景觀的保護,即保持古民居的可鑒賞性或可供展示性及其與自然環境之間的景觀通透性[17]。

4.3 加強非遺傳承,實現可持續發展

通過建立非遺傳承體驗點,簽約非遺傳承人,延展知識和實踐的內涵與價值[18]。邀請老工匠,定期舉辦非遺技藝教學活動,成為文化創意應用的發展空間。構建和諧社區關系到重拾鄉愁與鄉情、重塑非物質文化遺產認同等,將非物質文化遺產的保護與發展與所地社區資源環境結合在一起[19]。

通過非遺來激發觀者參與文化行為活動,使非遺文化被更多人熟悉,提升非遺的內在價值,適時地對其進行產業開發與旅游管理,從而提升國家文化的軟實力。傳統非遺表演藝術的生產性保護,可以通過倡導復興傳統的娛樂消費方式,恢復它們的原有功能,實現經濟效益。另外,可以通過藝術創作實現其審美價值,達到藝術升華,從而提升其可持續發展。

在非遺的數字化展陳方面,可以打造網上展示空間,靈活應用全息成像、互動投影、數字沙盤、多點觸控、虛擬翻書、虛擬講解員等技術手段立體化展現內容。

5 結束語

本文以川崎市立日本民家園為例,探尋活態化保護策略,以期為我國古民居遷建區的活態化保護提供理論與實踐借鑒。但本文也存在不足,實例論證部分從比較宏觀角度進行了研究切入,對于中觀、微觀尺度方面的研究還有待深入。同時,需要在實踐中去驗證活態傳承的效果,還需建立相應的保障機制確保文化遺產的可持續活態傳承。今后古民居技術繼承的重要性將更加明確,專業人才的培養也將成為重要課題,這些都是未來可推進的方向。我們還應該認識到非物質文化遺產也是保護的一部分,正是在這些民間風俗下,古民居才有了生命力,因此活態化保護在未來工作中任務還很艱巨。

參考文獻

[1] 王俊.傳統民居保護利用中的價值傳播[D].武漢:長江大學,2017.

[2] 張靖.鄉土建筑遺產保護模式研究之一易地保護模式[D].武漢:華中科技大學,2008.

[3] 陳振華,閆琳.臺灣村落社區的營造與永續發展及其啟示[J].中國名城,2014(3):17-23.

[4] 李佩玲.關聯性視角下三峽庫區文物復建區文化遺產活態保護策略研究[D].重慶:重慶大學,2021.

[5] 呂倩倩.關聯視角下的“整體性保護”規劃策略研究[D].西安:西北大學,2021.

[6] 早川典子,髙橋英久.日本における木造住宅の移築事例に関する研究[C]//住総研.研究論文集,2017(43):127-136.

[7] 李成妍.我國古民居文化遺產保護存在的問題及對策研究[D].湘潭:湘潭大學,2017.

[8] 海野聰,唐聰.日本文物建筑保護法規沿革及最新動向[J].建筑師,2020(6):22-29.

[9] 王麗莎.日本怎樣進行非物質文化遺產保護[J].人民論壇,2016(19):104-106.

[10]大野敏.川崎市立日本民家園本館竣工[J].建築史學,1993(20):126-131.

[11]蘇暢,羅詩戈,郭詩怡.日本里山農業文化遺產景觀保護和利用政策實施與經驗解讀[J].中國園林,2022,38(4):98-103.

[12]趙煒,楊文艷,吳瀟.非遺傳承視角下的歷史古鎮文化空間生產過程:以崇州市懷遠古鎮為例[J].西部人居環境學刊,2022,37(2):7-14.

[13]余思奇.走進日本的民家園:以巖手縣遠野故鄉村為例[J].小城鎮建設,2018(1):103-104.

[14]呂舟.文化多樣性語境下的亞太地區活態遺產保護[J].建筑遺產,2016(3):28-39.

[15]陳華,王小元.基于研學旅游的非遺手工技藝活態傳承機制研究[J].吉林工程技術師范學院學報,2023,39(6):88-91.

[16]劉智英.活態視角下非遺類鄉土景觀的理論解析與活態化[D].天津:天津大學,2020.

[17]肖洪未.關聯性視角歷史建筑群落的活化研究:以香港灣仔文物徑為例[J].建筑與文化,2020(3):87-89.

[18]趙越.非物質文化遺產的活態傳承研究[D].太原:太原理工大學,2015.

[19]王淑佳,任亮,孔偉.基于社區營造視角的非物質文化遺產保護與傳承研究[J].中國園林,2018,34(6):112-116.