數學文化巧滲透,高考命題妙創新

張傳干

數學不僅僅是“科學的數學”,而且還是“文化的數學”.在平時數學教學中,要讓學生深刻、清楚地認識到數學的文化價值與底蘊,并認識到學習數學不只是學習數學基礎知識,更重要的是通過數學的學習不斷豐富心靈、完善人格,從而真正領悟到中華傳統文化是我們民族之根,是中華民族延續的紐帶,更是“立德樹人”、繁衍發展的文化基因,蘊含著強大感召力的文化積淀.

近幾年的高考數學試卷,經常出現一些以數學文化為背景的新穎題型.這類試題蘊含著濃厚的數學文化氣息,將數學基礎知識、思想方法、傳統文化等融為一體,有效地考查學生在新情境下對數學基礎知識的理解,既弘揚了中華傳統文化,又檢測了學生思維的廣度和深度,以及進一步學習的潛能.

1 弘揚數學名著成果

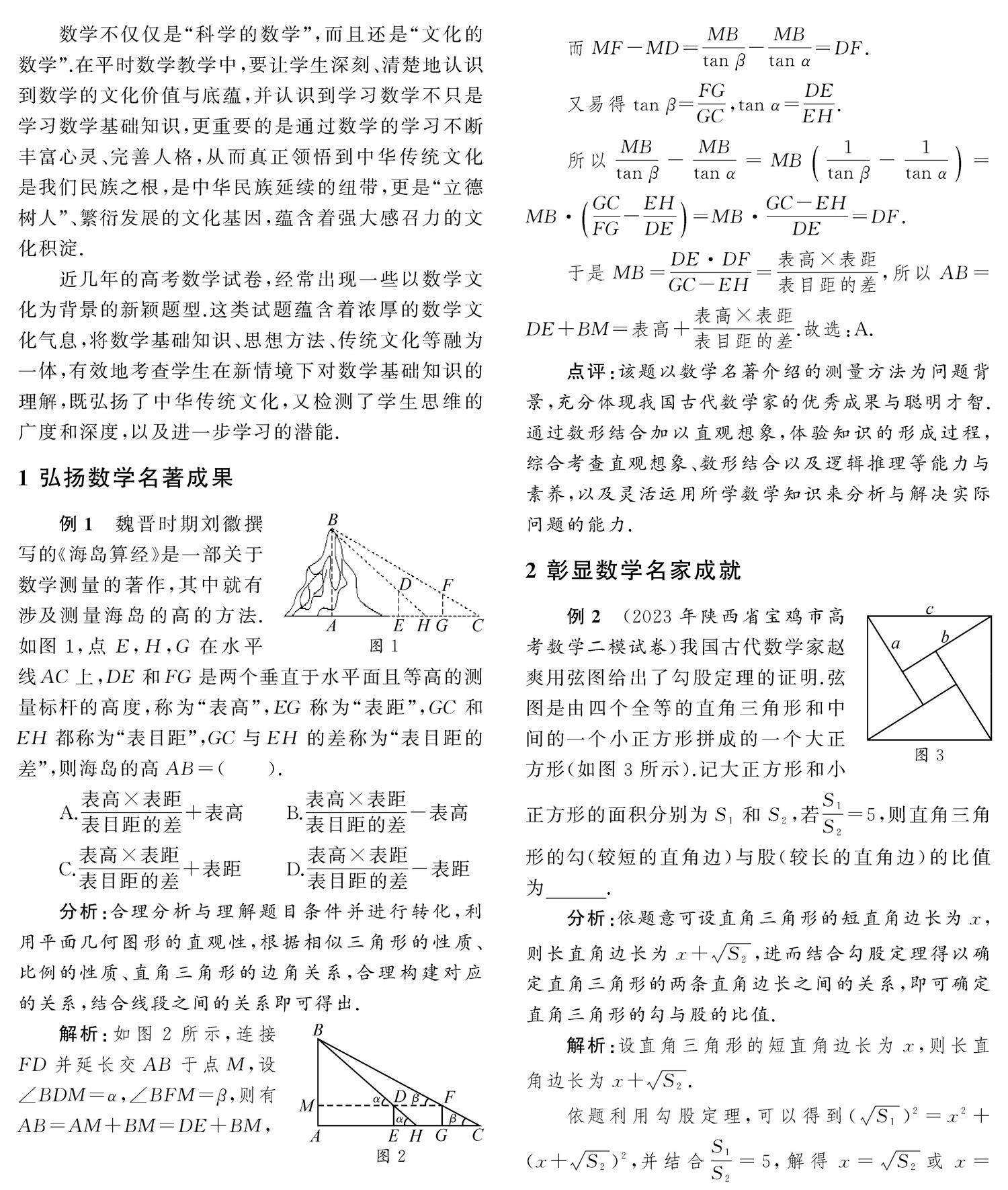

例1? 魏晉時期劉徽撰寫的《海島算經》是一部關于數學測量的著作,其中就有涉及測量海島的高的方法.如圖1,點E,H,G在水平線AC上,DE和FG是兩個垂直于水平面且等高的測量標桿的高度,稱為“表高”,EG稱為“表距”,GC和EH都稱為“表目距”,GC與EH的差稱為“表目距的差”,則海島的高AB=(? ).

A.表高×表距表目距的差+表高

B.表高×表距表目距的差-表高

C.表高×表距表目距的差+表距

D.表高×表距表目距的差-表距

分析:合理分析與理解題目條件并進行轉化,利用平面幾何圖形的直觀性,根據相似三角形的性質、比例的性質、直角三角形的邊角關系,合理構建對應的關系,結合線段之間的關系即可得出.

解析:如圖2所示,連接FD并延長交AB于點M,設∠BDM=α,∠BFM=β,則有AB=AM+BM=DE+BM,

而MF-MD=MBtan β-MBtan α=DF.

又易得tan β=FGGC,tan α=DEEH.

所以MBtan β-MBtan α=MB1tan β-1tan α=MB\5GCFG-EHDE=MB·GC-EHDE=DF.

于是MB=DE·DFGC-EH=表高×表距表目距的差,所以AB=DE+BM=表高+表高×表距表目距的差.故選:A.

點評:該題以數學名著介紹的測量方法為問題背景,充分體現我國古代數學家的優秀成果與聰明才智.通過數形結合加以直觀想象,體驗知識的形成過程,綜合考查直觀想象、數形結合以及邏輯推理等能力與素養,以及靈活運用所學數學知識來分析與解決實際問題的能力.

2 彰顯數學名家成就

例2? (2023年陜西省寶雞市高考數學二模試卷)我國古代數學家趙爽用弦圖給出了勾股定理的證明.弦圖是由四個全等的直角三角形和中間的一個小正方形拼成的一個大正方形(如圖3所示).記大正方形和小正方形的面積分別為S1和S2,若S1S2=5,則直角三角形的勾(較短的直角邊)與股(較長的直角邊)的比值為.

分析:依題意可設直角三角形的短直角邊長為x,則長直角邊長為x+S2,進而結合勾股定理得以確定直角三角形的兩條直角邊長之間的關系,即可確定直角三角形的勾與股的比值.

解析:設直角三角形的短直角邊長為x,則長直角邊長為x+S2.

依題利用勾股定理,可以得到(S1)2=x2+(x+S2)2,并結合S1S2=5,解得x=S2或x=-2S2(舍去).

所以較長的直角邊長為x+S2=2S2,較短的直角邊長為S2.因此,直角三角形的勾與股的比值為12.故填:12.

點評:以數學文化為問題背景,利用勾股定理求出直角三角形斜邊長,即大正方形的邊長,通過面積關系,進一步確定勾與股的比值問題.該題考查了三角形中的幾何計算和勾股定理,考查代數運算能力、邏輯推理能力等.

3 發揚數學傳統藝術

例3? 〔2024屆云南省昆明市西南聯大研究院附中高三(上)期末數學試卷〕窗花是貼在窗紙或窗戶玻璃上的剪紙,是中國古老的傳統民間藝術之一,它歷史悠久,風格獨特,深受國內外人士所喜愛.窗花是農耕文化的特色藝術,農村生活的地理環境,農業生產特征以及社會的習俗方式,也使這種鄉土藝術具有了鮮明的中國民俗情趣和藝術特色.如圖4所示的四葉形窗花是由一些圓弧構成的旋轉對稱圖形,若設外圍虛線正方形的邊長為a,則窗花的面積為(? ).

A.22-1-π2a2

B.22-1+π2a2

C.(π+2-1)a2

D.π2+2-1a2

分析:根據題設條件,利用四葉形窗花所對應平面圖形的對稱性,每一個“花瓣”(圖5陰影)的面積等于三角形ACE的面積減去扇形AOB,扇形DOE與三角形BCD的面積的和,即可求得窗花的面積.

解析:根據正方形以及四葉形窗花所對應平面圖形的對稱性,可知窗花的一個“花瓣”(陰影部分)的面積S=S△ACE-2S扇形AOB-S△BCD,即

S=12a2-π4×22a2-12×a-22a2=22-14-π8a2.

所以窗花的面積為22-1-π2a2.故選:A.

點評:此題以我國傳統文化——“窗花”為背景考查數學的實際應用問題,巧妙融入平面幾何圖形與面積的分析求解,考查直觀想象、邏輯推理與數學運算等基本核心素養,在核心素養的培育中滲入數學傳統文化,實現數學的實際應用.

4 展現數學民間活動

例4? 〔2024屆廣東省茂名市信宜市高三(上)期末數學試卷〕“猜燈謎”又叫“打燈謎”,元宵節的一項活動,出現在宋朝.南宋時,首都臨安每逢元宵節時制迷,猜謎的人眾多.開始時是好事者把謎語寫在紙條上,貼在五光十色的彩燈上供人猜.因為謎語既能啟迪智慧又饒有興趣,所以流傳過程中深受社會各階層的歡迎.在一次元宵節猜燈謎活動中,共有20道燈謎,兩位同學獨立競猜,甲同學猜對了12道,乙同學猜對了8道.假設每道燈謎被猜對的可能性都相等.任選一道燈謎,則甲,乙兩位同學恰有一個人猜對的概率為.

分析:依題意分別設出對應的事件,根據相互獨立事件的概率乘法公式,進而確定對于任選一道燈謎時甲,乙兩位同學恰有一個人猜對的概率.

解析:設事件A=“甲猜對該道燈謎”,事件B=“乙猜對該道燈謎”,事件C=“任選一道燈謎時恰有一個人猜對”,則依題可知P(A)=1220=35,P(B)=820=25.

因為事件A與事件B相互獨立,所以P(C)=P(AB+AB)=P(A)P(B)+P(A)P(B)=P(A)\5[1-P(B)]+[1-P(A)]P(B)=35×1-25+1-35×25=1325.故填:1325.

點評:以中華民族傳統的民間活動——“猜謎”為創新問題情境來巧妙設置數學文化問題,結合相互獨立事件概率、獨立重復事件以及概率的加法等知識來交匯融合與綜合應用,考查學生應用概率知識來處理實際應用問題的能力,以及概率與統計思想,數學運算與邏輯推理等核心素養.

中國的文化與中國的數學文化歷史長遠悠久,無論是理論層面還是實踐層面,中國古代數學及其相關的文化至今仍有很大的研究價值和現實意義.近幾年高考數學試題把其中的精華部分巧妙引入到數學考試內容中去,合理創設,巧妙命題,融合數學知識與數學文化,充分發揮了春風化雨、潤物無聲的作用;在弘揚中國傳統文化的同時,幫助學生樹立正確的人生觀、價值觀,增強民族自信心與自豪感.