指向核心素養的問題驅動式“微項目”教學實踐

裴佳茜

初中科學新課標倡導以真實問題為情境,促進學生核心素養發展的課堂教學。在進行“各種各樣的土壤”課堂教學中,教師創設“為桂花尋找合適的土壤”的真實情境,將科學觀念、科學思維、探究實踐和態度責任等核心素養內涵以問題驅動的形式融入微項目化學習,促進學生的核心素養發展。

一、問題的提出

《義務教育科學課程標準(2022年版)》(下文簡稱“新課標”)提出,科學課程旨在培養學生的核心素養,為學生的終身發展奠定基礎。新課標指出,科學教育需發展學生的核心素養,深化科學探究實踐,推進科學綜合學習,促進科學思維發展,其中培養學生的探究實踐能力是科學教育的基礎,培養學生的科學思維是科學教育的核心。微項目學習正好能為學生探究實踐能力和科學思維能力的提升提供一個良好的載體,探究實踐是學習科學的主要方式,探究實踐要注重創設真實情境,而問題驅動教學恰巧能真實創設生活情境,推動學科核心知識的落地,促進學生核心素養的發展。

此外,基于身體感知和動作經驗的學習方法就是在探究實踐中學習,它強調通過身體參與和互動來促進認知和學習,是一種“學習中行動→行動中反思→反思中實踐→實踐中建構”的螺旋式上升過程(見圖1),知識永遠和身心體驗在一起,即知行合一。學生利用課堂內外結合的方式進行自主探究,基于生活材料創意實踐,記錄實踐過程與結果,通過基于平板終端的教育云平臺或者釘釘上傳圖文、視頻成果等。實踐性教學是發展和評估學生核心素養的重要方式,當教學以綜合實踐、學科實踐的方式出現的時候,核心知識就有了具體而真實的生活情境,學生在實踐中感受知識的力量,并學會用知識和方法解決現實問題。

二、概念界定

科學課程可結合學習內容適時開展微項目學習,促進問題解決能力、科學創新精神與探究實踐能力的發展。學習的內容與設計要遵循新課標和《浙江省初中科學學科教學基本要求》提出的相關意見,立足學生科學核心素養的培養,基于學情挖掘適切的課程資源,設計學生喜聞樂見的科學活動,創造條件讓學科實踐落地,讓學生通過感官經驗和行動建構知識,通過實際項目的參與來應用和鞏固所學的內容,在真實情境中讓學生置身于實踐探索的場域,領略知識魅力,增強實踐體驗,讓知識或道理成為真正的生命體驗。

筆者結合新課標要求,考慮初中生身心發展規律,認為科學課堂中的微項目學習和問題驅動教學應具有以下特點。

1.微項目學習。微項目學習指根據新課程標準提出的總目標,緊密結合教學核心知識,設計真實生活情境的微型學習項目。首先,微項目學習強調學生學習的主體地位,激發學生對科學學習的興趣和動機。其次,微項目學習注重學生合作與溝通能力的培養。學生通常會在小組中合作,分享交流,并共同解決問題。最后,微項目學習突出實踐和應用的重要性,學生通過實際操作和實踐應用將知識提升為生活技能、發展能力和創新思維。微項目學習的教學提高了對教師素質的要求,在學習情境中鼓勵學生在項目中展開生生合作學習,設計評價方式,評價學生在項目中所達到的學習目標和技能。

2.問題驅動教學。問題驅動教學是指以與學科核心知識相關的問題或挑戰為基礎,教師引導學生主動追問,以問題鏈的形式層層遞進,激發學生對學科核心知識的思考、探索和應用的教學方法。結合專家王文軍在《創設真實問題情境考查化學關鍵能力》一文中指出的初中科學學科關鍵能力包括科學表征能力、關聯概括能力、實驗探究能力、模型認知能力、推理論證能力、問題解決能力,筆者以土壤的性狀為核心知識,借助問題驅動的學習方式,實現核心知識與關鍵能力的融合,從而發展學生的科學核心素養。

科學教材有兩條主線,明線為“探究實踐線”,暗線為“核心概念線”。教師要圍繞核心概念組織教學內容,理清每周或每單元的課時內容,確定問題驅動式“微項目”教學實踐主題,以“探究實踐”為主要方式,突出核心概念在真實情境中的應用。以浙教版七年級科學為例,已實施的“微項目”教學實踐有以下內容(見表1)。

綜合以上思考,筆者現結合“各種各樣的土壤”課例談談教學實踐中的具體做法,深入反思,不斷提升。

三、微項目教學實踐

現行浙教版初中科學八年級下冊“各種各樣的土壤”中,核心知識點是土壤有不同的質地和結構。該知識點在人教版小學科學教材中已有體現,學生憑借原有的知識儲備,學習該知識點難度不大。在初中科學課堂中,教師若依舊采用傳統的講授式教學方式,容易使學生的學習興趣不高,從而導致對核心知識始終停留在一知半解的狀態,應用該知識解決生活實際問題時更是屢遭瓶頸。故而,在教學“各種各樣的土壤”時,教師除了達成科學觀念層面的教學目標,科學思維、探究實踐、態度責任等培養學生核心素養的教學目標也需提到一個較高的層次。

(一)教學目標

教師選取學生熟悉的杭州市市花——桂花的種植為大情境,將科學觀念、科學思維、探究實踐、態度責任通過問題驅動進行融合,以“為桂花尋找合適的土壤”為主題,組織學生開展微項目學習。具體教學目標如下(見表2)。

(二)教學流程

為實現以上教學目標,教師在課堂教學中圍繞種植桂花的土壤,以情境化的問題鏈驅動微項目活動的開展,繼而達到發展學生科學核心素養的目標,具體教學流程如圖2所示(見本頁末)。

首先,從“種植桂花要用怎樣的土壤”引入課堂,引導學生根據已有的經驗事實提出猜想;然后由問題“組成桂花盆土的土壤顆粒有哪些”推進學生建立砂粒、粉砂粒、黏粒的模型,發展學生的抽象概括、自主學習和模型建構能力;其次通過問題“為什么桂花盆土中黏粒占比最少”驅動學生自主探究土壤滲水多少與土壤顆粒大小的關系,從而提升其探究實踐能力,并根據實驗結論,結合自主學習判斷桂花盆土的類別,繼而揭秘桂花種植在壤土類土壤中的原因,動手配置桂花盆土種植桂花,由此提升學生的推理演繹和動手實踐能力;最后通過課后延伸,呼吁學生走進大自然,了解仙人掌、青菜、水稻分別適合種植在哪一類土壤中,幫助學生樹立熱愛自然、實事求是的科學態度。

(三)教學過程

整個教學過程分為情境創設“激”興趣、線索找尋“建”模型、自主探究“解”奧秘、動手實踐“賞”花香、走進自然“促”遷移五個環節。具體實施過程如下:

【環節1】情境創設“激”興趣

情境導入:同學們,今天我們一起來學種花,猜猜我們要種什么花?我給你們一個小提示,我們要種的是杭州市的市花。

學生聯想:關心時事的學生和聞到花香的學生都能猜出種的是桂花。

問題啟發:種植桂花要用怎樣的土壤呢?是不是家門口隨便挖點土都能種桂花呢?

學生回答:不是的,因為桂花是我們杭州的市花,卻不是其他城市的市花,我覺得其他城市的土壤可能并不適合種植桂花。

教師追問:那么組成桂花的盆土的土壤顆粒有什么特殊之處呢?

(設計意圖:用生活中的現實問題激發學習情感,為微項目的開展創設教學情境,同時呼吁學生關注身邊的時事與現象。)

【環節2】線索找尋“建”模型

情景設問:組成桂花盆土的土壤顆粒有哪些?

教師活動:展示圖3所示的桂花購買網站上的盆土土壤顆粒配比圖。

尋找線索:學生從圖片上尋找線索,找到桂花盆土的配比。

自主建模:通過自主學習了解三種土壤顆粒的直徑,畫出示意圖,如圖4,并歸納三種土壤顆粒的空隙大小特點。

任務一——建模:請根據砂粒、粉砂粒、黏粒的顆粒大小,畫出示意圖。

(設計意圖:通過土壤顆粒的直徑大小的分析與建模,區別土壤的三種礦物質顆粒,同時通過自主學習環節培養學生的抽象與概括能力,形成初步的自主學習能力。通過建模環節,培養學生基于經驗事實抽象概括出理想模型的初步模型建構能力。)

【環節3】自主探究“解”奧秘

情景設問:為什么桂花盆土的土壤配比中黏粒的占比最少?

學生聯想:是不是土壤顆粒大小不同時,土壤的滲水能力也會不同?

提出問題:土壤滲水能力大小與土壤顆粒大小有什么關系?

自主探究:學生交流自己的猜想,隨后在任務單上設計實驗方案(如圖5)。

完成實驗方案的設計與分享后,小組合作動手實驗(如圖6),并仔細觀察記錄實驗現象(如圖7)。

在分享、完善實驗現象后,學生根據觀察記錄的實驗現象,推理得出本實驗的結論(如圖8)。

教師介紹:生活中的土壤通常砂粒、粉砂粒和黏粒是同時存在的,根據它們所占比例的不同,土壤被分為砂土類土壤、黏土類土壤和壤土類土壤。

學生思考:桂花盆土屬于哪一類土壤?

自主學習:學生通過自主學習了解三種土壤的質地,并判斷出桂花盆土屬于壤土類土壤。

學生追問:桂花為什么要種植在壤土類土壤中?

討論分析:三種土壤的通氣性、保水性和透水性,并由此思考土壤性狀間的聯系,解開“桂花為什么適合種植在壤土類土壤中”的奧秘。

(設計意圖:通過運用“土壤顆粒性能”推理三種土壤的基本性狀,滲透“結構適應功能”的科學觀念;通過用控制變量法探究土壤滲水性與土壤顆粒大小的關系,幫助學生形成科學探究的意識、體會科學探究的過程,培養學生基于證據和邏輯得出結論的能力;通過推理三種土壤的主要性狀,解釋桂花適合種植在壤土類土壤中的原因,培養學生綜合分析各種信息、事實與證據,并由此進行推理與演繹的能力。)

【環節4】動手實踐“賞”花香

實踐活動:根據“桂花盆土”中的土壤顆粒配比和所需的器材,小組合作配制桂花盆土后完成桂花的種植(如圖9),并認領回家繼續養護。

評價優化:體現評價全員全面全程性,關注對學習方法、學習過程、學習結果的量化評議。評價的及時介入能使學生的實踐行為得到診斷,讓自由、散亂走向科學、聚合。

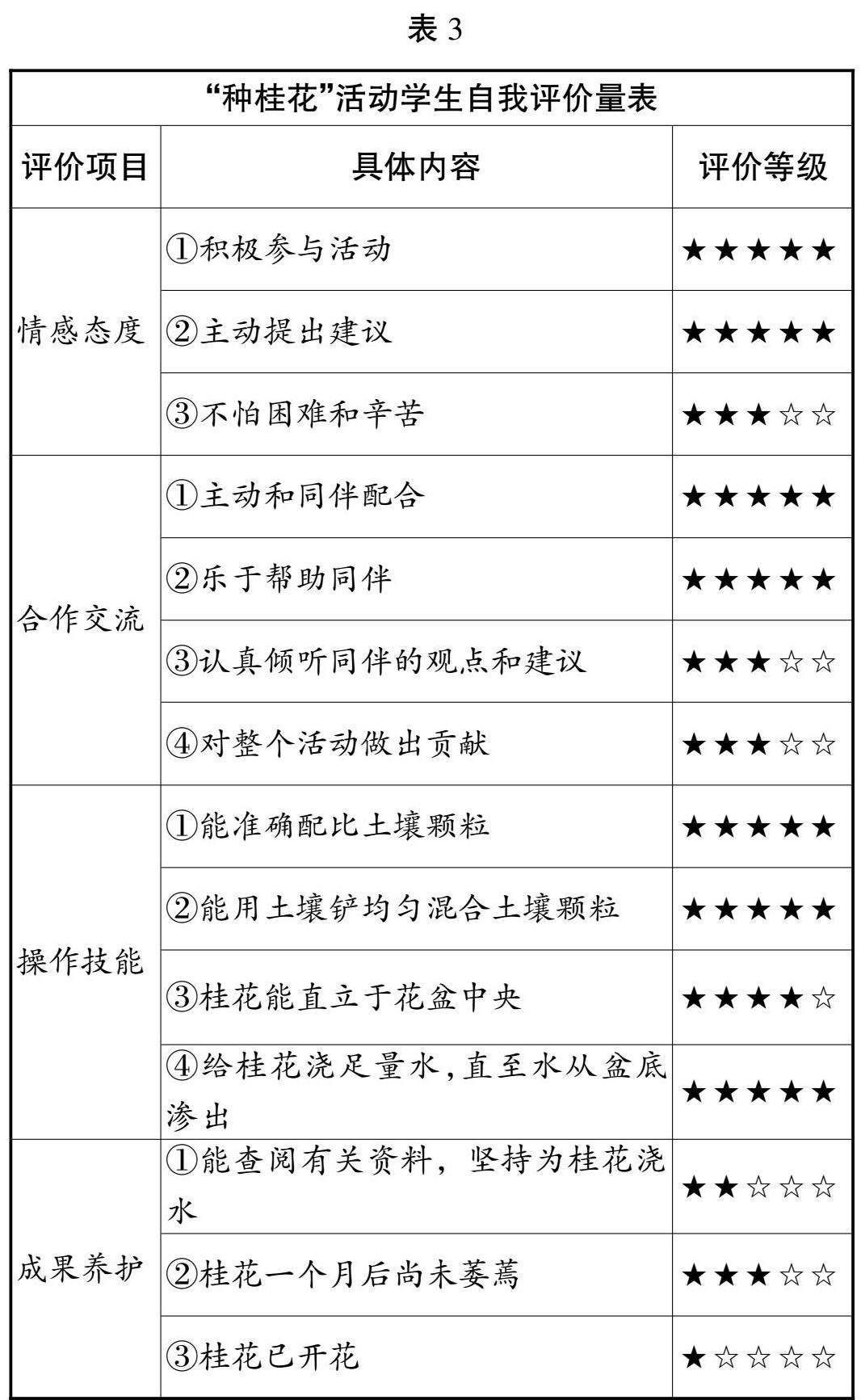

1.自我評價

學生借助自我評價量表,針對情感態度、合作交流、操作技能、成果養護等方面,為自己小組的“種桂花”活動進行自我評價,完成跟蹤性打分(見表3)。

2.過程評價

評價應突出對過程的表現性評價。如以“主題貼切”“合作參與”“解決問題”“探究實踐”“創新呈現”為評價要素,建立評價規則(見文末表4)。

(設計意圖:利用常見的實驗器材和生活工具,配制“桂花盆土”并種植桂花,培養學生的動手實踐能力,吃苦耐勞、手腦并用的科學態度,保持對自然界事物的好奇心和探究熱情。同時,通過自我評價和相互評價將微項目活動推向高潮,充分調動學生的學習積極性,推動學習的“真發生”。)

【環節5】走進自然“促”遷移

小組討論:推理仙人掌、青菜、水稻分別適合生活在哪一類土壤中。

課后延伸:學生嘗試著走進大自然(如圖10),檢驗自己關于“仙人掌、青菜、水稻適合生活的土壤”的推理是否正確。

(設計意圖:通過小組討論活動,培養學生善于通過小組合作,共同解決問題的科學態度和責任心。通過推理仙人掌、青菜、水稻適合種植的土壤,實現知識的遷移,體會學以致用。同時通過經歷走進自然的活動,保持對自然現象的好奇心和探究熱情,熱愛自然,同時通過親近大自然驗證猜想,培養學生求真、務實的科學態度。)

四、反思與啟示

科學學科來源于生活,以探究實踐為基礎,以科學思維的發展為核心。本案例以“為桂花尋找合適的土壤”為微項目主題,開展問題驅動教學,探究各種土壤的性狀,以真實發生的活動推動核心知識的落地,發展學生的核心素養。

教師通過情境分析、模型建構、探究實驗、親近自然,在實踐中發展了學生的核心素養,提升了學生的關鍵能力,體會了學以致用的過程。

結合日常教學,筆者有了以下的新認識:

1.教師對課堂設計的研究,不應只停留于中考重點考查的內容。針對類似于本案例的非中考重點考查知識的課堂教學,教師需要著力培養學生的核心素養,改變講授式為主的教學方式,精心設計課堂活動,以求提升學生的關鍵能力,體現學科育人價值。

2.教師需盡力為學生創造動手實踐、寓學于樂的活動。泥土雖然是生活中隨處可見的物體,但現在的學生玩泥巴的機會并不多。教師將自然界的泥土搬進課堂,讓學生親自摸一摸泥巴,親自動手實踐,可充分調動學生的學習積極性,激發學生對科學學科的學習熱情。

3.科學源于自然現象,科學教學不應該只局限于教室內的課堂教學。教師呼吁學生走進自然尋找證據驗證猜想,讓大自然成為學生的老師,也不失為一種高效的教學方式。

五、結語

科學教學需整合多種教學方式與方法,立足學生的核心素養發展,注重學生的探究實踐,推動學生的綜合學習,促進科學思維發展,將科學觀念、科學思維、探究實踐和態度責任等核心素養內涵以問題驅動的形式融入“微項目化學習”,學生在實踐中實現認知,將知識和原理化作真實的生活體驗,在體驗中認知問題的“科學本質”,認識核心概念背后的核心知識,明晰“科學原理”和“科學方法”,促進學生核心素養的全面發展。