民勤荒漠區(qū)油莎豆種質(zhì)資源篩選研究

康才周 朱淑娟 安紅燕 王家奇 姜生秀 張德魁

摘要 [目的]篩選出適宜在民勤荒漠區(qū)推廣種植的高產(chǎn)高油油莎豆,對民勤產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。[方法]引入10個不同種質(zhì)資源油莎豆,觀測其出苗率,測量產(chǎn)量和油脂含量,同時運用SPSS軟件對比分析不同種源地油莎豆種質(zhì)資源的產(chǎn)量、油酸含量,以及人體不能合成而必須從膳食中補充的亞油酸和亞麻酸含量。[結(jié)果]不同種源地油莎豆種質(zhì)資源之間產(chǎn)量有差異;不同種源地油莎豆種質(zhì)資源之間油酸、亞油酸含量差異顯著;引入的10個不同種源地油莎豆種質(zhì)資源中,出苗率均超過90%,產(chǎn)量均超過6 000.0 kg/hm2,其中有4個油莎豆種質(zhì)資源的油酸含量位于最佳食用油脂肪酸組成區(qū)間,其亞油酸和亞麻酸含量由高到低排序為河南油莎豆、西班牙油莎豆、中科院油莎豆6號、武漢1號。[結(jié)論]適宜在民勤荒漠區(qū)推廣種植的高產(chǎn)高油油莎豆種質(zhì)資源依次為河南油莎豆、西班牙油莎豆、中科院油莎豆6號和武漢1號。

關(guān)鍵詞 油莎豆;種質(zhì)資源;篩選;荒漠區(qū);推廣

中圖分類號 S56? 文獻標識碼 A? 文章編號 0517-6611(2024)11-0019-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.11.005

Selection of Cyperus esculentus Germplasm Resources Adaptable to Minqin Desert Area

KANG Cai-zhou1,ZHU Shu-juan1,AN Hong-yan2 et al

(1.Gansu Desert Control Research Institute,Lanzhou,Gansu 730000; 2.Wuwei ‘Golden Avenue · Horse Stepping on Flying Swallow Big Scenic Area Management Committee,Wuwei,Gansu 733000)

Abstract [Objective] It is of strategic significance for Minqins industrial development to screen out the high-yield and high-oil cyperus rotundus suitable for planting in Minqins desert areas. [Method] Ten different germplasm resources of Cyperus esculentus were introduced, their emergence rate, yield and oil content were observed, and the yield and oleic acid content of C. esculentus germplasm resources from different provenances were analyzed by SPSS Software, as well as the linoleic acid and linolenic acid contents, which could not be synthesized by the human body but must be supplemented from the diet. [Result] The yields of C. esculentus? from different provenances were different.? Their contents of oleic acid and linoleic acid were significantly different. For the 10 C. esculentus? germplasm resources introduced from different provenances, their germination rates were all beyond 90% and the yields were all more than 6 000.0 kg/hm2. Among the 10 germplasm resources, the oleic acid contents of 4 resources were within the range of optimal edible oil fatty acids. Their contents of linoleic acid and linolenic acid were in the order of Henan species>Spain species> Chinese Academy of Sciences No.6 > Wuhan No.1. [Conclusion]Therefore, Henan species, Spain species, Chinese Academy of Sciences No.6 and Wuhan No.1 were the optimal C. esculentus? germplasm resources adaptable to Minqin desert area.

Key words Cyperus esculentus;Germplasm resource;Selection;Desert area;Extension

基金項目 甘肅省科技計劃國際科技合作類項目(21YF5WA039);中央財政林業(yè)科技推廣示范項目(〔2022〕ZYTG014)。

作者簡介 康才周(1972—),男,甘肅古浪人,研究員,碩士,從事生物多樣性保護及荒漠化防治研究。*通信作者,正高級工程師,碩士,從事水土保持與荒漠化防治研究。

收稿日期 2023-07-03

油莎豆(Cyperus esculentus L.)又稱虎堅果、油莎草等,原產(chǎn)于非洲和地中海沿岸,是防風(fēng)固沙及地力培育等脆弱生態(tài)系統(tǒng)生物修復(fù)的先鋒植物,也是一種優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、綜合利用價值很高的油、糧、飼、藥等多用新型經(jīng)濟作物,具有適應(yīng)性強、生育期短、抗逆性強、耐瘠薄、生物量大、含油量高、附加值高等特性[1-4]。油莎豆提取油脂的主要脂肪酸組成為油酸,高油酸含量的植物油被認為是健康、穩(wěn)定的高品質(zhì)食用油,而亞油酸和亞麻酸是人體不能合成的必需脂肪酸,需要從食物供給才能維持人體的正常新陳代謝,帶有高含量的油酸和低含量的亞油酸、亞麻酸的油脂具有更好的氧化穩(wěn)定性和更高的營養(yǎng)價值[5-7]。民勤位于石羊河流域下游,是典型的荒漠綠洲區(qū),生態(tài)環(huán)境極為脆弱,水土流失、風(fēng)蝕沙化、生態(tài)退化等環(huán)境問題嚴重影響了民勤綠洲的高質(zhì)量發(fā)展[8-10]。在民勤建立以油莎豆為核心的生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟模式,有助于發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),推動生態(tài)治理可持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)生態(tài)治理、生態(tài)產(chǎn)業(yè)、生態(tài)富民“三生共贏”[5]。因此,在民勤荒漠區(qū)研究推廣種植油莎豆具有重要的戰(zhàn)略意義。

鄭旭等[11]的研究表明,覆膜提高了油莎豆生育前期的土壤溫度和含水量,優(yōu)化了根系構(gòu)型,是產(chǎn)量提高的關(guān)鍵因素。李變變等[12]的研究表明,留茬30~40 cm在長期(第7~28天)更有利于油莎豆再生生長。鄧淑君等[13]研究發(fā)現(xiàn),微波預(yù)處理對油莎豆的安全貯藏和其油中脂質(zhì)伴隨物的溶出有積極作用。王潤潤等[14]設(shè)置了不同種植密度和不同矮壯素濃度處理,結(jié)果顯示在15.60×104株/hm2種植密度和2 500 mg/L矮壯素條件下,干旱區(qū)綠洲農(nóng)田油莎豆種植可實現(xiàn)高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的目標。于馥榕等[15]采用水培法,測定17個幼苗生長相關(guān)指標,利用主成分分析(PCA)、聚類分析、隸屬函數(shù)等方法綜合評價篩選出耐鹽性強的油莎豆種質(zhì)資源3份。王亞茹等[16]通過室內(nèi)盆栽試驗,測定39份油莎豆種質(zhì)在正常灌溉和自然干旱脅迫條件下的17個表型和生理指標,采用相關(guān)性分析、主成分分析、隸屬函數(shù)及聚類分析相結(jié)合的方法,篩選出苗期抗旱性強的油莎豆種質(zhì)資源3個。梁培鑫等[17]探究了油莎豆在不同濃度混合鹽堿脅迫下的生長和生理響應(yīng),揭示鹽堿脅迫對油莎豆生長發(fā)育的影響及其適應(yīng)機制。

鑒于此,筆者在民勤荒漠區(qū)引入10個不同種質(zhì)資源的油莎豆,觀測其出苗率,測量產(chǎn)量和油脂含量,同時運用方差分析法、相關(guān)性分析法和主成分分析法對比分析不同種源地油莎豆種質(zhì)資源的產(chǎn)量、油酸、亞油酸及亞麻酸含量,旨在篩選出適宜在荒漠區(qū)推廣種植的高產(chǎn)高油的油莎豆種質(zhì)資源。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗在巴丹吉林沙漠與騰格里沙漠交接地帶的甘肅省民勤治沙綜合試驗站進行,該地三面環(huán)沙,屬典型的溫帶大陸性荒漠氣候。海拔1 375 m,年平均氣溫7.6 ℃,極端低溫-30.8 ℃,極端高溫40.0 ℃;年降水量113.2 mm,年蒸發(fā)量2 604.3 mm;年日照時數(shù)2 799.4 h,相對濕度47%,干燥度4.5以上,無霜期 175 d。年均風(fēng)沙日83 d,多集中在3—5月,年均風(fēng)速2.5 m/s。地帶性土壤為灰棕荒漠土和風(fēng)砂土,pH 8.5左右,地下水位20 m,礦化度0.51~1.50 g/L。

1.2 供試材料及其處理

1.2.1

種子來源。從中國科學(xué)院、武漢、河南、甘肅等地引入中科院油莎豆6號、西班牙油莎豆、非洲油莎豆、俄羅斯油莎豆、河南油莎豆、武漢1號、武漢2號、甘肅小粒、甘肅中粒和甘肅大粒共10個不同種源地的油莎豆種質(zhì)資源,在甘肅民勤治沙綜合試驗站開展試驗。

1.2.2 種子處理。用0.5%高錳酸鉀溶液浸泡20 min,再用清水沖洗3~5次,然后浸泡在清水中48 h,晾干待播。

1.3 試驗設(shè)計

在水肥管理一致的前提下,將試驗田分為5個試驗小區(qū),每個試驗小區(qū)鋪設(shè)條幅為1.4 m×10.0 m的黑色地膜10條,每條地膜種植1個種質(zhì)資源,10個種質(zhì)資源隨機布設(shè)在1個試驗小區(qū)內(nèi)。播種深度為4 cm左右,株行距為30 cm×30 cm,重復(fù)5次。

1.4 指標測定

1.4.1 出苗率。觀察記錄不同種質(zhì)資源油莎豆的出苗時間,統(tǒng)計出苗率。

1.4.2 產(chǎn)量。在每個試驗小區(qū)內(nèi)每個種質(zhì)資源取小樣方3個(1.4 m×1.4 m),采收晾曬至油莎豆含水量低于12%后,用精度為萬分位的天平進行稱量。

1.4.3 油脂測試。收獲后將試驗樣品送至蘭州海關(guān)技術(shù)中心測定不飽和脂肪酸油酸(C18:1)、亞油酸(C18:2)和亞麻酸(C18:3)含量,不飽和脂肪酸參照GB 5009.168—2016《食品安全國家標準食品中脂肪酸的測定》中第三法測定,重復(fù)3次。

1.5 數(shù)據(jù)處理

數(shù)據(jù)處理主要運用SPSS軟件,采用單因素方差分析(one-way ANOVA)和最小顯著差異法(LSD)比較不同種質(zhì)資源油莎豆間各指標的差異(α=0.05),用Pearson相關(guān)系數(shù)評價不同指標間的相關(guān)關(guān)系,用主成分分析法反映起主導(dǎo)作用的指標因素。

2 結(jié)果與分析

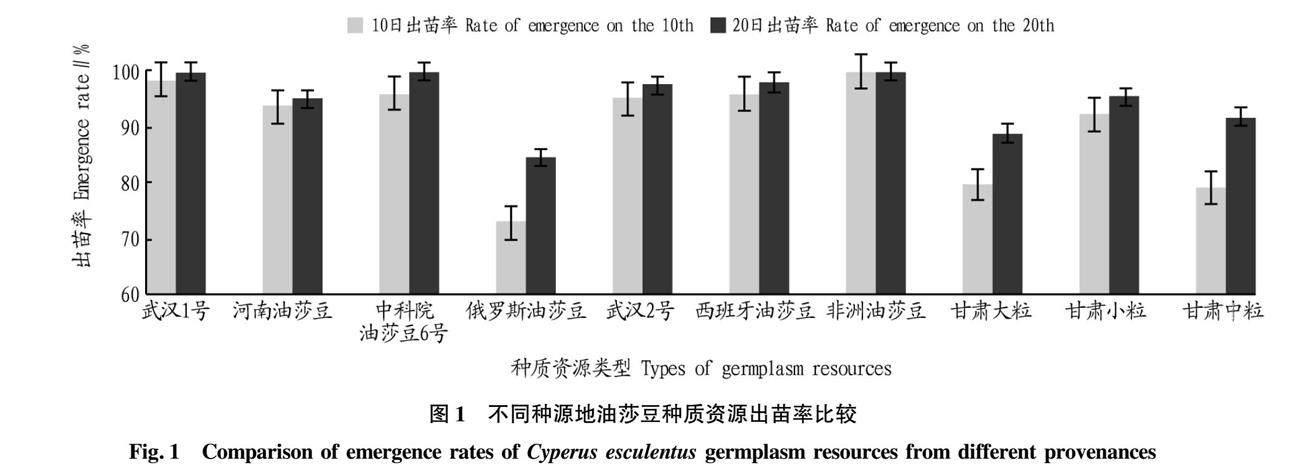

2.1 不同種源地油莎豆種質(zhì)資源出苗率比較

由圖1可知,引入的10個不同種質(zhì)資源油莎豆中,非洲油莎豆10日出苗率即達到100%,中國科學(xué)院油莎豆6號和武漢1號20日出苗率達到100%;中國科學(xué)院油莎豆6號、武漢1號、武漢2號和西班牙油莎豆10日出苗率均達到95%,甘肅小粒和河南油莎豆20日出苗率均達到95%。甘肅中粒和甘肅大粒10日出苗率均低于80%,甘肅中粒20日出苗率達到90%,甘肅大粒20日出苗率超過85%,但未達到90%,這表明甘肅中粒和甘肅大粒的萌發(fā)速度較慢。俄羅斯油莎豆10日出苗率低于75%,20日出苗率為85%,是引入油莎豆中出苗率最低的種質(zhì)資源。

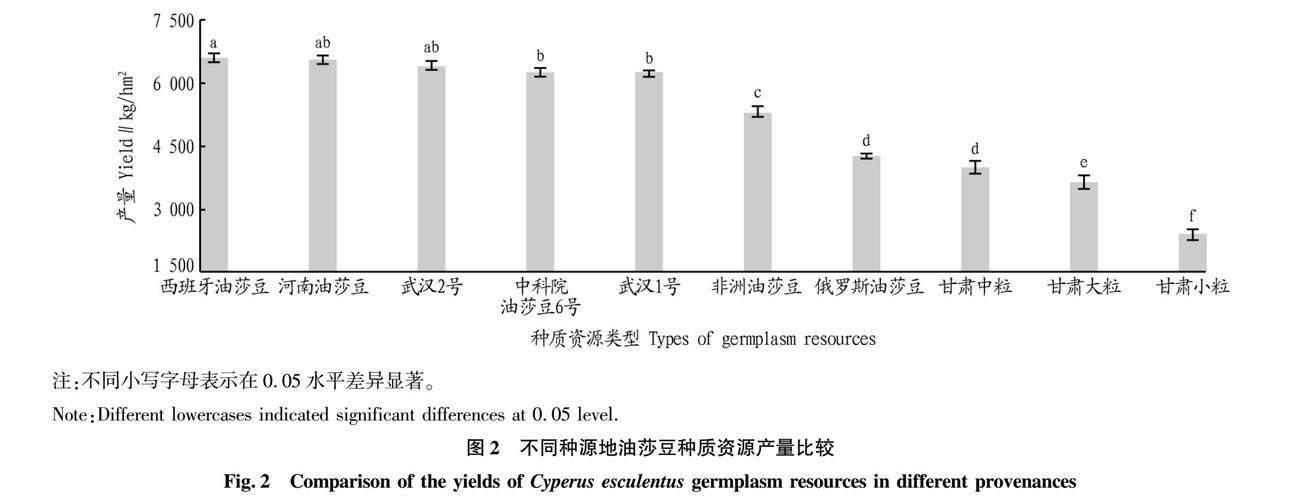

2.2 不同種源地油莎豆種質(zhì)資源產(chǎn)量比較

不同種源地油莎豆種質(zhì)資源的產(chǎn)量平均值為5 144.1 kg/hm2,變幅在2 362.2~6 573.0 kg/hm2,變異系數(shù)為27.56%。由圖2可知,引入的10個不同種源地油莎豆種質(zhì)資源中,5個油莎豆種質(zhì)資源產(chǎn)量均超過6 000.0 kg/hm2,分別為西班牙油莎豆、河南油莎豆、武漢1號、武漢2號和中科院油莎豆6號,其中西班牙油莎豆產(chǎn)量最高,為6 573.0 kg/hm2。非洲油莎豆的產(chǎn)量為5 286.2 kg/hm2,其余的4個油莎豆種質(zhì)資源產(chǎn)量均低于4 500.0 kg/hm2,其中甘肅小粒油莎豆產(chǎn)量最低,為2 362.2 kg/hm2。

方差分析結(jié)果表明,不同種源地油莎豆種質(zhì)資源之間產(chǎn)量差異明顯(表1)。多重比較顯示,在0.05的水平上,西班牙油莎豆與河南油莎豆、武漢2號間、河南油莎豆與武漢2號間、中科院油莎豆6號與武漢1號間、俄羅斯油莎豆與甘肅中粒間產(chǎn)量差異不顯著,其他油莎豆種質(zhì)資源間產(chǎn)量差異均顯著。

2.3 不同種源地油莎豆種質(zhì)資源油酸含量分析

不同種源地油莎豆種質(zhì)資源的油酸含量平均值為68.41%,變幅在62.18%~72.14%,變異系數(shù)為4.48%。由圖3可知,引入的10個不同種源地油莎豆種質(zhì)資源中,有5個油莎豆種質(zhì)資源油酸含量達到或超過70.00%,分別為武漢1號、西班牙油莎豆、河南油莎豆、中科院油莎豆6號和甘肅大粒,其中武漢1號油酸含量最高,達到72.14%。2個油莎豆種質(zhì)資源油酸含量較高,為67.00%~70.00%,分別為甘肅中粒和非洲油莎豆。武漢2號的油酸含量為65.85%,俄羅斯油莎豆的油酸含量為64.60%,甘肅小粒的油酸含量最低為62.18%。

方差分析結(jié)果表明,不同種源地油莎豆種質(zhì)資源之間油酸含量差異(表3)。多重比較顯示,在0.05的水平上,10個不同種源地油莎豆種質(zhì)資源之間油酸含量均有顯著差異。

2.4 不同種源地油莎豆種質(zhì)資源亞油酸含量比較

不同種源地油莎豆種質(zhì)資源的亞油酸含量平均值為10.37%,變幅在9.23%~12.89%,變異系數(shù)為10.02%。由圖4可知,引入的10個不同種源地油莎豆種質(zhì)資源中,7個油莎豆種質(zhì)資源亞油酸含量超過10.00%,分別為俄羅斯油莎豆、武漢2號、非洲油莎豆、河南油莎豆、甘肅大粒、甘肅中粒和甘肅小粒,其中甘肅小粒的亞油酸含量最高,達到12.89%。3個油莎豆種質(zhì)資源亞油酸含量低于10.00%,分別為西班牙油莎豆、中科院油莎豆6號和武漢1號,其中武漢1號的亞油酸含量最低,僅為9.23%。

方差分析結(jié)果表明,不同種源地油莎豆種質(zhì)資源之間亞油酸含量差異顯著(表3)。多重比較顯示,在0.05的水平上,10個不同種源地油莎豆種質(zhì)資源間亞油酸含量差異均顯著。

2.5 不同種源地油莎豆種質(zhì)資源亞麻酸含量比較

不同種源地油莎豆種質(zhì)資源的亞麻酸含量平均值為0.21%,變幅在0.14%~0.37%,變異系數(shù)為32.83%。由圖5可知,引入的10個不同種源地油莎豆種質(zhì)資源中,4個油莎豆種質(zhì)資源亞麻酸含量超過0.20%,分別為俄羅斯油莎豆、武漢2號、甘肅中粒和甘肅小粒,其中甘肅小粒的亞麻酸含量最高,達到0.37%。6個油莎豆種質(zhì)資源亞麻酸含量低于0.20%,分別為河南油莎豆、甘肅大粒、非洲油莎豆、西班牙油莎豆、中科院油莎豆6號和武漢1號,其中武漢1號的亞麻酸含量最低,僅為0.14%。

方差分析結(jié)果表明,不同種源地油莎豆種質(zhì)資源之間亞麻酸含量有差異(表4)。多重比較顯示,在0.05的水平上,河南油莎豆和非洲油莎豆間亞麻酸含量差異不顯著,其他不同種源地油莎豆種質(zhì)資源間亞麻酸含量差異均顯著。

2.6 不同種源地油莎豆種質(zhì)資源不飽和脂肪酸相關(guān)性分析

計算Pearson相關(guān)系數(shù),結(jié)果顯示不同種源地油莎豆種質(zhì)資源油酸含量與亞油酸含量之間的相關(guān)系數(shù)為-0.917,呈極顯著負相關(guān)(P<0.01);油酸含量與亞麻酸含量之間的相關(guān)系數(shù)為-0.957,呈極顯著負相關(guān)(P<0.01);亞油酸含量與亞麻酸含量之間的相關(guān)系數(shù)為0.979,呈極顯著正相關(guān)(P<0.01)。

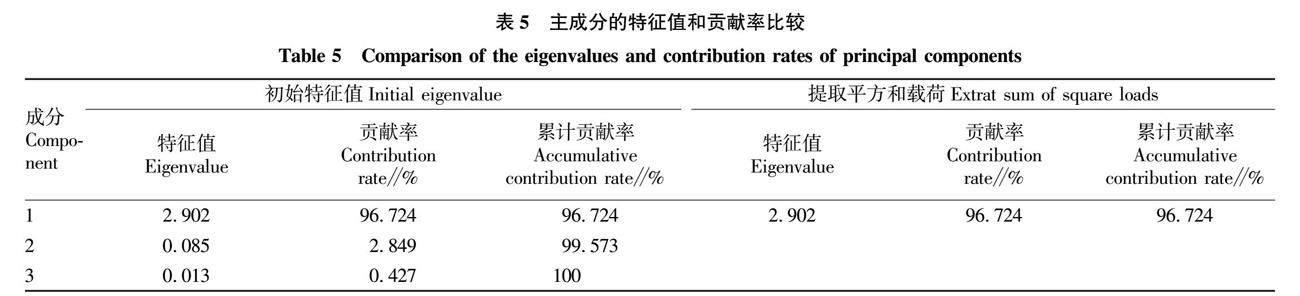

對引入的10個不同種源地油莎豆種質(zhì)資源的油酸、亞油酸和亞麻酸進行主成分分析,提取的第一個主成分的特征值大于1,累計方差貢獻率為96.724%(表5),可包含3種不飽和脂肪酸的絕大部分信息,能綜合反映不同種源地油莎豆種質(zhì)資源不飽和脂肪酸的品質(zhì),主成分矩陣結(jié)果顯示第1個主成分為亞麻酸,因此用亞麻酸可以反映不飽和脂肪酸的品質(zhì)。

3 討論

有研究表明,食用油的最佳脂肪酸組成是5%~7%的飽和脂肪酸(C16∶0+C18∶0+C20∶0)、67%~75%的油酸、15%~22%的亞油酸和≤3%亞麻酸[18]。引入的10個不同種源地油莎豆種質(zhì)資源中,出苗率超過90%、產(chǎn)量超過6 000.0 kg/hm2的油莎豆種質(zhì)資源分別為河南油莎豆、西班牙油莎豆、中國科學(xué)院油莎豆6號和武漢1號,其油酸含量分別為70.03%、70.91%、71.23%和72.14%,位于最佳食用油脂肪酸組成中的油酸含量區(qū)間內(nèi);亞油酸含量分別為10.07%、9.76%、9.37%和9.23%,均低于最佳食用油脂肪酸組成中的亞油酸含量;亞麻酸含量分別為0.19%、0.17%、0.15%和0.14%,位于最佳食用油脂肪酸組成中的亞麻酸含量區(qū)間內(nèi)。

4 結(jié)論

結(jié)果表明,除俄羅斯油莎豆和甘肅大粒外,其他種源地油莎豆種質(zhì)資源出苗率均超過90%;引入的10個不同種源地油莎豆種質(zhì)資源中,有5個油莎豆種質(zhì)資源產(chǎn)量出苗超過6 000.0 kg/hm2,分別為武漢2號、河南油莎豆、西班牙油莎豆、中科院油莎豆6號和武漢1號;引入的10個不同種源地油莎豆種質(zhì)資源之間油酸、亞油酸含量差異均顯著;不同種源地油莎豆種質(zhì)資源的油酸含量、亞油酸含量、亞麻酸含量間均呈現(xiàn)出極顯著相關(guān)關(guān)系;主成分分析結(jié)果顯示,亞麻酸含量可以反映不飽和脂肪酸的品質(zhì)。

綜上所述,河南油莎豆、西班牙油莎豆、中科院油莎豆6號、武漢1號這4個油莎豆種質(zhì)資源的發(fā)芽率均超過90%,產(chǎn)量均超過6 000.0 kg/hm2,油酸含量位于最佳食用油脂肪酸組成區(qū)間內(nèi)的亞油酸和亞麻酸含量表現(xiàn)為河南油莎豆>西班牙油莎豆>中科院油莎豆6號>武漢1號。綜合考慮出苗率、產(chǎn)量、不飽和脂肪酸含量以及食用油的品質(zhì),引入的10個油莎豆種質(zhì)資源中適宜在民勤荒漠區(qū)推廣種植的高產(chǎn)高油的油莎豆品種依次為河南油莎豆、西班牙油莎豆、中科院油莎豆6號和武漢1號。

參考文獻

[1] 張向前,方靜,路戰(zhàn)遠,等.種植密度對夏播油莎豆光合特征及光響應(yīng)影響的研究初報[J].北方農(nóng)業(yè)學(xué)報,2019,47(5):9-15.

[2] 李變變,張鳳華,趙亞光.刈割高度對油莎豆氮代謝及產(chǎn)量和品質(zhì)的影響[J].草業(yè)學(xué)報,2023,32(2):84-96.

[3] 楊向東,李子勇.我國油莎豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、潛力及對策[J].中國油料作物學(xué)報,2022,44(4):712-717.

[4] 陳丹陽,范杰英,趙倩倩,等.油莎豆籽粒理化性狀相互關(guān)系的研究[J].中國糧油學(xué)報,2023,38(3):68-74.

[5] 劉玉蘭,王小寧,舒垚,等.不同產(chǎn)地油莎豆性狀及組成分析研究[J].中國油脂,2020,45(8):125-129.

[6] 蔡東芳,張書芬,肖英杰,等.甘藍型油菜油酸、亞油酸和亞麻酸含量的關(guān)聯(lián)分析[J].中國油料作物學(xué)報,2016,38(4):397-405.

[7] 鄭暢,楊湄,周琦,等.高油酸花生油與普通油酸花生油的脂肪酸、微量成分含量和氧化穩(wěn)定性[J].中國油脂,2014,39(11):40-43.

[8] 楊永春,李吉均,陳發(fā)虎,等.石羊河下游民勤綠洲變化的人文機制研究[J].地理研究,2002,21(4):449-458.

[9] 常兆豐.民勤人工綠洲的形成、演變及其可持續(xù)性探討[J].干旱區(qū)研究,2008,25(1):1-9.

[10] 周俊菊,張恒瑋,張利利,等.綜合治理前后民勤綠洲景觀格局時空演變特征[J].干旱區(qū)研究,2017,34(1):79-87.

[11] 鄭旭,郝東梅,陳瑞江,等.新疆沙區(qū)油莎豆根系構(gòu)型及產(chǎn)量對覆膜響應(yīng)[J].石河子大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2023,41(1):36-43.

[12] 李變變,張鳳華,趙亞光,等.不同刈割程度對油莎豆非結(jié)構(gòu)性碳水化合物代謝及生物量的影響[J].植物生態(tài)學(xué)報,2023,47(1):101-113.

[13] 鄧淑君,郝琴,萬楚筠,等.微波預(yù)處理對油莎豆貯藏穩(wěn)定性及其油脂脂質(zhì)伴隨物含量的影響[J].中國油脂,2024,49(2):1-9,41.

[14] 王潤潤,鄭旭,郝冬梅,等.種植密度和化學(xué)調(diào)控對綠洲農(nóng)田油莎豆農(nóng)藝性狀及產(chǎn)量的影響[J].石河子大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2022,40(6):705-712.

[15] 于馥榕,李毅丹,程云清,等.油莎豆種質(zhì)資源苗期耐鹽性鑒定與評價[J].干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,2023,41(2):1-10,85.

[16] 王亞茹,楊向東,趙寒冬,等.油莎豆種質(zhì)資源苗期抗旱性鑒定與評價[J].干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,2022,40(6):12-22.

[17] 梁培鑫,唐榕,郭睿,等.混合鹽堿脅迫對油莎豆生長及生理性狀的影響[J].干旱區(qū)資源與環(huán)境,2022,36(10):185-192.

[18] 吳江生.雙低油菜Canola油——蕓苔屬食用型高油酸、低亞麻酸油脂的性能和改良[J].青海農(nóng)技推廣,2001(1):33-34.