農民工職業發展研究的演變路徑與發展趨勢研究

杜興艷 楊貴

摘要 以CSSCI收錄的農民工職業發展研究相關的840篇論文為數據來源,運用CiteSpace可視化工具描繪出農民工職業發展研究的作者圖譜、關鍵詞共現圖譜、聚類圖譜等。分析了農民工職業發展研究的四大類研究熱點主題:就業質量、職業特征與就業形態、教育培訓、職業生存與發展;梳理了農民工職業發展的演變路徑與發展規律;提出了可將農民工職業發展研究分為外生驅動型生存研究、外生驅動型發展研究和內外雙驅型優化研究階段,對未來農民工職業發展研究主題的拓展趨勢進行了思考和預測。

關鍵詞 農民工;職業發展; CiteSpace;演變路徑;發展趨勢

中圖分類號 F323.6? 文獻標識碼 A? 文章編號 0517-6611(2024)11-0218-07

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.11.047

Research on the Evolution Path and Development Trend of Migrant Workers Professional Development—Knowledge Graphs Analysis Based on CiteSpace

DU Xing-yan, YANG Gui

(School of Management, Fujian University of Technology, Fuzhou, Fujian 350118)

Abstract By using data sources from 840 literatures related to the career development of migrant workers included in CSSCI journals in CNKI database between 2000 and 2022,with the help of bibliometric method and visual analysis software CiteSpace,we described the author map, keyword co-occurrence map and cluster map of the research on the career development of migrant workers, and analyzed the four major research hot topics of the career development of migrant workers, including employment quality, vocational characteristics and employment patterns, education and training and career survival and development.We combed the evolution path and development trend of the professional development of migrant workers, put forward that the professional development of migrant workers could be divided into three stages of exogenous driven survival research, exogenous driven development research and internal and external driven optimization research.At the same time, we predicted the expansion of the future research topic of migrant workers career development.

Key words Migrant workers;Career development;CiteSpace;Evolution path;Development trend

基金項目 教育部人文社會科學研究規劃基金項目(20YJC840009);福建理工大學科研啟動基金項目(GY-S23032)。

作者簡介 杜興艷(1982—),女,湖北恩施人,副教授,博士,碩士生導師,從事農民工職業發展研究。

收稿日期 2023-07-13

作為我國勞動力市場的第一大群體,農民工隊伍伴隨著改革開放40多年的經濟高速發展而不斷壯大,為我國經濟發展的工業化、城市化和現代化都作出了巨大貢獻。與此同時,非農就業收入也成為農村勞動力的重要的收入來源。國家統計局統計數據顯示,1978年全國農村勞動力參與非農就業的比例僅為7.6%,2020 年該比例已提升到 41.3%,工資性收入已成為目前農民增收的主要來源[1]。但40年來農民工就業問題仍然面臨著流動頻繁、工作條件較差、社會地位不高等問題,因此農民工職業發展具有重要的現實意義。而面對十九大提出的就業優先發展戰略,面對國家提出的共同富裕和橄欖型人口結構目標,面對鄉村振興與社會公平的訴求,農民工的職業長遠發展具有重要的戰略意義。黃祖輝[2]認為,面對經濟轉型的機遇與挑戰,我國農民工應著力于向市民化、創業型、職業型農民工轉型。

在市民化、創業型和職業型3個發展路徑中,目前學術界已經形成了較為完善的針對市民化和創業型2個方面的農民工研究綜述和演進發展梳理,如眾多學者們陸續針對農民工市民化進行了綜述研究[3-11],也有學者開始針對農民工創業研究進行了綜述[12-13]。但近10年來針對職業發展的梳理、綜述和趨勢等系統性思考較為缺乏,僅有彭國勝等[14]針對以青年農民工為例開展了農民工就業質量方面的研究綜述。可實際上,近年來對于農民工職業發展的研究不斷深入且成果眾多,如趙建國等[15]探討了教育人力資本對農民工職業選擇的影響,探析互聯網在其中所發揮的中介作用機制,尹希文[16]探討了農民工職業選擇與流動的深層原因,研究得出技能約束和職業培訓的缺失是影響就業穩定性的核心因素,劉雪梅等[17]對疫情影響下新生代農民工職業妥協對工作投入的影響進行研究,認為新生代農民工職業妥協對工作投入呈顯著正相關等。

基于此,為了更好促進我國農民工向職業型轉型,推動我國農民工整體群體的職業發展,進而促進就業優先戰略的順利實現、推動我國經濟的快速轉型,筆者立足農民工職業發展,利用CiteSpace文獻計量分析工具,梳理近年來關于農民工職業發展研究的基本脈絡、演變路徑和發展趨勢,通過量化整理和系統性分析來凝練研究重點、探索發展規律、思考未來趨勢,從而為農民工職業未來的發展和研究提供建議和參考。

1 數據來源與研究方法

由于農民工是城鄉二元制結構所形成的十分具有中國特色的勞動力群體,因此主要選擇中文數據庫來展開分析,主要立足中國知網數據庫,以“農民工就業”“農民工職業”或者“農民工工作”等關鍵詞進行文獻,從而得到研究數據。具體來說,以“農民工+就業”“農民工+職業”或者“農民工+工作”為關鍵詞,選取中文社會科學引文索引(CSSCI),數據默認為目前中國知網所有年份,大致涵蓋了2000—2022年的數據,文獻數據采集時間為2022年8月6日,去掉重復文獻,最后得到840篇文獻。

該研究采用文獻計量研究方法,通過繪制各種建立在數量統計基礎上的科學圖片來展示農民工職業發展研究的熱點主題和演變路徑。采用信息可視化專家美國德雷塞爾大學陳超美博士開發的CiteSpace作為圖譜的可視化工具[18]。通過利用CiteSpace的量化統計來科學地揭示近年來農民工職業發展研究的基本脈絡和總體狀況,憑借CiteSpace的聚類、突變詞等可視化圖譜直觀反映這些年以來農民工職業發展研究的演變路徑和未來趨勢。

2 農民工職業發展研究總體情況分析

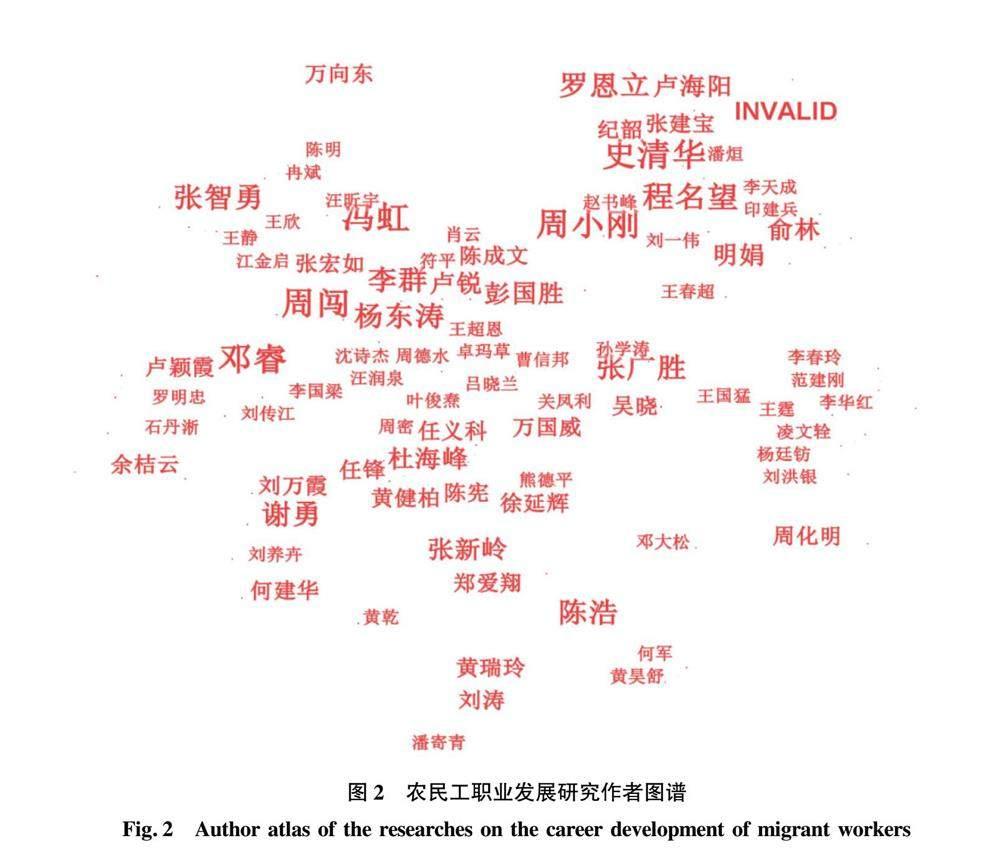

2.1 年度發文量統計分析 近年來,農民工的相關研究成果眾多,其職業發展也占據了重要的地位,2000年以來被中國知網收錄且進入CSSCI檢索的文章共計840篇,每年的發文量統計如圖1。由圖1可以知,2014年發文量達到峰值,年發文量高達76篇。

2.2 核心作者和研究機構統計分析

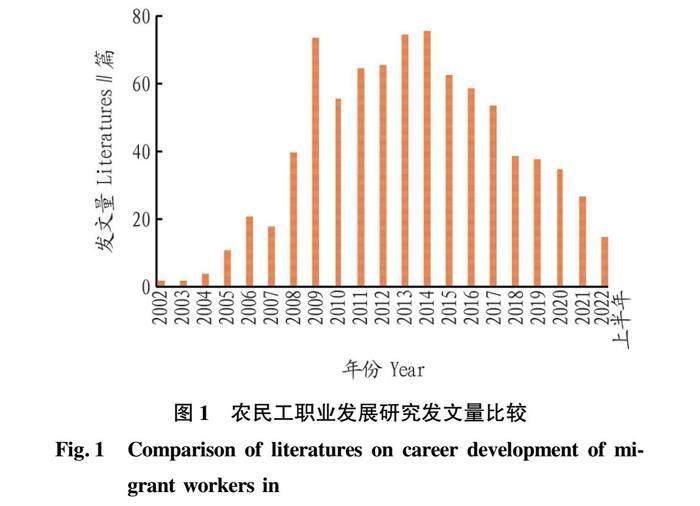

在這些研究中,長期聚焦于農民工研究的學者比較多,但長期專注于農民工職業發展研究的學者不是特別多。通過CiteSpace軟件根據作者進行統計,形成476個節點,177根連線,結果見圖2。由圖2可知,發文量越多,字體顯示越大,其中發文量較多的為史清華、鄧睿、周闖、馮虹、周小剛等,均為7篇;發文量6篇的程名望次之;接下來是張廣勝等。在發文機構統計中,中國社會科學院以32篇位居首位,接下來分別是中南財經政法大學28篇、南京農業大學22篇。

3 農民工職業發展研究熱點主題分析

3.1 農民工職業發展研究的關鍵詞共現分析

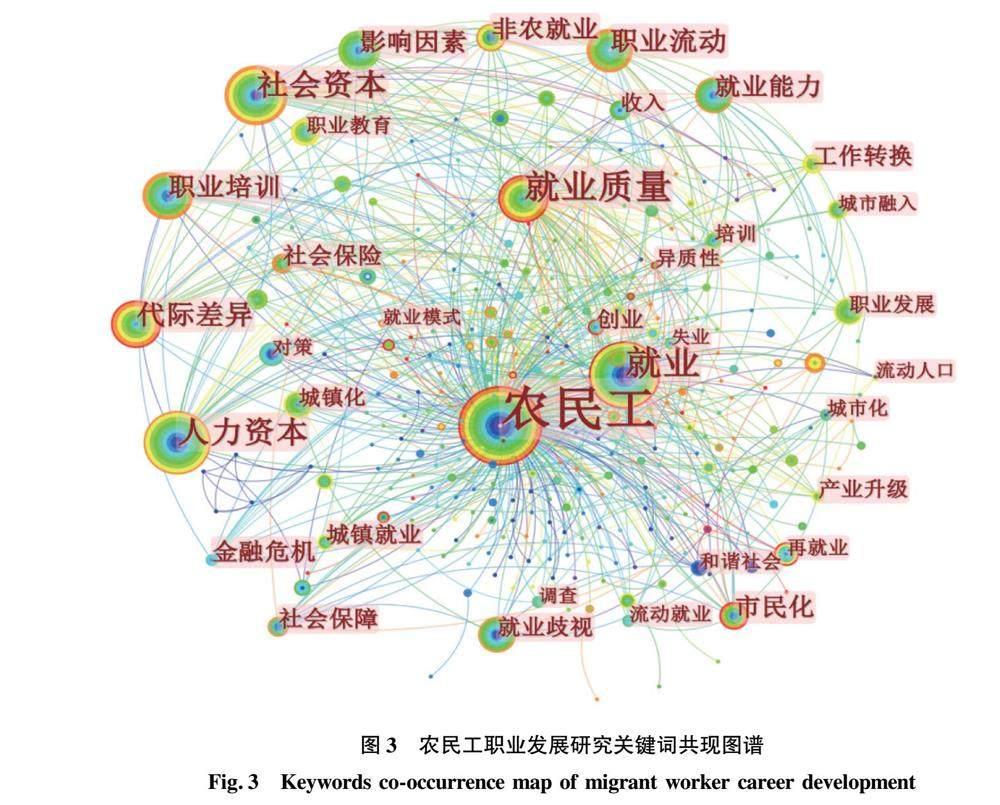

通過CiteSpace軟件根據關鍵詞進行分析,形成如圖3的農民工職業發展研究關鍵詞共現圖譜,共計形成了540個節點、969條連線。

從圖3可以看出,節點較大的“農民工”“就業”“就業質量”研究主題是出現頻率最高的前3位,而影響農民工就業質量的人力資本和社會資本這兩大要素次之,對農民工的代際差異研究也十分重要。排名前20的關鍵詞、詞頻和中心性比較見表1。

3.2 農民工職業發展研究的關鍵詞聚類分析

根據CiteSpace軟件聚類科學性和清晰度分析標準,主要包括以下2個指標:一是聚類模塊值(Modularity,簡稱Q值),主要是描述聚類結構顯著性,Q值大于0.3則意味著聚類結構顯著;二是聚類的平均輪廓值(Silhouette,簡稱S值),一般認為S值大于0.5聚類就是合理的,當S值大于0.7則意味著聚類令人信服。

運用CiteSpace軟件對農民工職業發展研究進行聚類分析,形成如圖4所示的聚類圖譜,其中Q值為0.536 2,大于0.3,視為聚類結構顯著;S值為0.912 2,遠遠大于0.7,視為聚類結果是科學有效且具有說服力的。這些年農民工職業發展研究總共可以分為14類,分別是農民工、就業質量、就業、職業流動、職業培訓、金融危機、市民化、社會保障、非農就業、就業模式、包工頭、對策、就業行為和農民工子女學校。

3.3 農民工職業發展研究熱點主題分析

根據CiteSpace軟件聚類分析結果,可以發現這些年來農民工職業發展研究的主要熱點主題。根據CiteSpace聚類分析結果整理為表2,可以分析得出這些年以來農民工職業發展研究的四大熱點研究主題:

一是農民工就業質量方面的研究,主要包括了農民工、就業質量、就業、對策4個聚類,這是涵蓋內容最多、時間跨度最大的一個研究主題。彭國勝[19]針對青年農民工就業質量進行探討,錢芳等[20]構建了一套客觀、全面的農民工就業質量測算指標,明娟等[21]著重探討了工作轉換與農民工就業質量之間的關系[21],鄧睿[22-23]利用了多種計量方法先后探討了社會資本中的關系資源、工會會員身份與農民工就業質量的關系,劉長全[24]探討了權利認知與農民工就業質量的關聯性。

二是農民工職業特征與就業形態方面的研究,主要包括了職業流動、非農就業、就業模式、就業行為和包工頭5個聚類。職業流動是農民工就業的典型特征,因此也是一個經久不衰的話題。周運清等[25]研究認為,農民工職業流動中社會地位與身份并沒有發生質的變化,而僅僅是一種水平流動;在進城方式的選擇上也以非正式流動為主。王超恩等[26-27]對農民工職業流動的影響因素、代際差異等進行了研究,認為職業分層對職業流動有較大影響,相對于低端職業,中高端職業的流動性和向上流動動機均更強,新生代農民工流動頻率高于老一代農民工,當然人力資本在其中發揮了重要的作用。隨著研究的深入,相關研究主題愈發細致,董云芳等[28-29]專門針對女性農民工職業流動進行專題探討。作為職業特征和就業形態的深入探究方式,非農就業、就業模式和就業行為等方面的文獻數量不是很多,但也極大地豐富了農民工職業發展的相關研究。例如,白曉梅[30]探討了如何實現農民工從流動就業模式向穩定就業模式的轉變;黃闖[31]認為,農民工的短工化就業行為實際上是個人的一種理性選擇,但對個人層面的工資提升、企業層面的整體發展、國家層面的市民化都有不利影響,需要個人、企業和政府3方一起努力,張衛東等[32]探討了互聯網對于農民工非農就業的促進作用機理。包工頭是農民工的一種典型就業形態,這與建筑業行業特征密切相關,任樹正等[33]對此做了專題的系統探析。

三是農民工教育培訓方面的研究,主要包括職業培訓和農民工子女學校2個聚類的內容,實際上包括了農民工自己的教育培訓和農民工子女的教育培訓問題。教育培訓是人力資本的重要形成手段,在我國各行各業都占據了十分獨特的地位,對于農民工的職業發展也同樣如此。而針對農民工教育培訓也受到了國家的高度重視,受到了學者們的特別青睞,不僅僅有大量期刊文章的出現,如魏敏[34]以人力資本理論為理論指導提供了很多針對農民工職業培訓的建議和措施。汪傳艷[35]從農民工參與培訓這一角度分析了農民工年齡、初次外出務工的年齡、性別、婚姻、收入狀況等因素會影響到農民工對教育培訓的需求,近些年仍然針對這一話題進行探討;張毓龍等[36]研究認為,農民工相關問題的解決依賴于教育補償政策,通過職業培訓來提升其人力資本積累和相關工作技能。關于農民工教育培訓的研究形成了專著[37],李美長[38]專門立足《農民工職業教育培訓研究》這本專著,對農民工教育培訓進行了探討。農民工子女學校實際上是探討農民工子女的教育問題,也是農民工職業發展研究的重要影響因素。經過學術界多年來的努力探索,目前形成了一些有關農民工子女入學的相關政策,但還在不斷完善之中。周佳[39]對農民工子女受教育問題進行了探討,認為需要國家設立農民工子女教育專項經費。接下來開展了各個地方的農民工子女教育問題,如易承志等[40-48]學者均針對上海地區農民工子女教育問題進行了探討,其他學者也對北京、廣州、浙江、廈門等多個省市與地區的農民工子女教育問題進行了探討。最近兩年也有一些綜合的調研和研究,如李曉琳[49]調查了46個地級及以上城市,研究認為農民工子女教育問題還需要從戶籍制度、財政事權與支出責任劃分、入學政策、異地高考等關鍵環節加快優化相關政策設計。

四是農民工職業生存與發展方面的研究,主要包括金融危機、社會保障、市民化3個聚類。金融危機讓眾多行業面臨生存危機,農民工就業也不例外,所以這項研究集中在2011年,如針對金融危機背景下農民工隱形失業、返鄉創業等問題展開研究[50-51]。而社會保障和市民化的融入研究則為農民工職業發展增添了新的活力,社會保障是一個長期的話題,而且截至目前仍在探索中,如李強[52]較早探討了城市農民工的失業與社會保障問題,而程名望等[53]對農民工社會保障與最低工資等問題進行探索。市民化是近10年來的一個主要研究話題,在市民化的影響因素、制度設計、路徑探析、代際差異等各個方面進行細致的調研和分析,理論研究和實證研究都非常豐富。近年來也有將社會保障和市民化結合在一起進行研究,如秦立建等[54]將農地收益、社會保障與農民工市民化放在一起進行探討,劉帥等[55]將非農就業、社會保障與農民工市民化放在同一框架下進行分析。

4 農民工職業發展研究演進路徑分析

4.1 農民工職業發展研究突變詞分析

通過 CiteSpace 軟件的突變詞分析可以發現一個研究領域的研究主題演進路徑,從而有利于搜尋一段時間內變化規律和前沿趨勢。在農民工職業發展研究歷程中,突變詞分析如圖5所示。

4.2 農民工職業發展研究演變路徑分析

在農民工職業發展研究突變詞分析中,一共有22個突變詞,分別是就業、和諧社會、對策、權益保障、金融危機、再就業、就業能力、流動就業、職業教育、影響因素、職業流動、職業發展、工作嵌入、代際差異、城鎮化、城市融入、工作轉化、人力資本、就業質量、城市規模、社會資本和社會融入。根據突變詞出現的順序和時間長短,可以清晰地發現農民工職業發展研究的3個階段:

(1)第1階段,外生驅動型生存研究階段,即2000—2013年從外部生存條件來探究農民工職業問題。該階段的突變詞主要是就業、權益保障、金融危機、再就業等,表明該階段的農民工職業發展研究處于起步階段,研究的關注點在農民工能夠找到一份工作、基本的權益保障如何、遇到金融危機這樣的外部變化如何實現再就業等這一類職業發展最基礎的話題。這與當時農民工的現實實際是相呼應的,也可以從當時的一些農民工的政策中得到印證,農民工當時面臨的是職業生存問題,2003年“溫家寶總理替民工討回八年欠薪”的報道中,當時拖欠農民工工資曾經成為突出的社會歷史問題,每到年底農民工討薪問題頻頻上新聞。除了工資之外,勞動合同、工作條件等都是當時農民工職業生存存在的問題。為此,勞動保障部于2005年發布了《關于加強建設等行業農民工勞動合同管理的通知》,規定所有使用農民工的用人單位,都應當依法與農民工簽訂書面勞動合同,并向勞動保障行政部門進行用工登記備案,這是全國范圍內專門針對農民工合同簽訂進行發文。2006年,國務院專門發布了《國務院關于解決農民工問題的若干意見》,指出解決農民工的問題事關我國經濟和社會發展全局,是建設中國特色社會主義的戰略任務,就農民工工資支付行為、規范勞動關系管理、就業服務和培訓管理、社會保障監控等各個方面進行了詳細規定。自2006年該規范性文件下發開始解決農民工職業生存與發展中的系列問題,從合同簽訂等勞動關系建立起點予以規范,進而就工作條件、工資支付、技能培訓、社會保障等各個方面的問題予以規范和推動,也逐步開始攻克農民工工作中的問題,進而破解農民工職業發展中的難題。

(2)

第2階段,內生驅動型發展研究階段,即2014—2018年從內部驅動要素來探究農民工職業問題。該階段的突變詞主要是人力資本、就業能力、職業教育、職業流動、影響因素、工作嵌入等,代表著該階段的農民工職業發展研究開始走向了從生存到發展的轉變,越來越多的學者開始探討如何讓農民工職業得到更好的發展,需要提升人力資本、增加就業能力、加強職業培訓、合理規劃職業流動等。這與當時的農民工發展現狀和國家政策也是息息相關的。國務院于2014年還出臺了《國務院關于進一步做好為農民工服務工作的意見》,針對農民工的就業創業支持、勞動保障權益、城鎮落戶問題、社會融合等方面作了詳細的規定,推動農民工數量和質量持續提升,每年開展農民工職業技能培訓2 000萬人次、工作環境明顯改善、工資基本無拖欠并穩定增長、參加社會保險全覆蓋等目標。2015年,國務院辦公廳還出臺了《國務院辦公廳關于支持農民工等人員返鄉創業的意見》,具體制定了鼓勵農民工等人員返鄉創業3年行動計劃綱要。住建部為了配合做好制造業和建筑業這些重點行業的農民工權益保障難題于2018年出臺了《建筑工人實名制管理辦法》,有效遏制農民工合同簽訂、超額工作時間和欠薪等突出問題。2014年該綱領性文件出臺意味著對農民工的職業生存與發展從“問題解決”階段上升到了“做好服務”階段,但該職業仍然面臨著生存境遇問題,更多的是上升到職業發展層面。該階段歷時不長,但在面對整體的社會發展和環境變化的情況下,取得了較大的進展。

(3)

第3階段,內外雙驅型優化研究階段,即2019年至今從內部要素和外部條件同時驅動來探究農民工職業問題。該階段的突變詞主要是職業發展、城鎮化、社會資本、代際差異、工作轉化、就業質量、城市規模、社會融入等,代表著這個階段的農民工職業發展研究開始走向質量提升階段,學者們開始從本身職業發展、社會資本的補充、不同年齡農民工代際差異、城鎮化與城市規模等外部條件對農民工就業的影響、農民工的社會融入等話題進行探討。這也是社會經濟發展帶給農民工新的發展階段,2019年12月30日公布的《保障農民工工資支付條例》正式出臺,自2020年5月1日起施行。這也意味著從此以后針對農民工工資支付行為有了專門的法律支持。為了保證這些政策文件的貫徹落實,全國根治拖欠農民工工資工作暨農民工工作電視電話會議于2021年12月24日在北京召開,李克強總理作出重要批示,指出要拿出更有效舉措有力解決農民工工資拖欠中的突出問題,堅決不允許拖欠農民工工資這筆辛苦錢,針對惡意拖欠者必須依法依規從嚴懲處。國務院根治拖欠農民工工資工作領導小組辦公室開通的全國根治欠薪線索反映平臺已在國務院客戶端小程序正式上線。任何人可以通過登錄國務院客戶端小程序提供線索。這也意味著此階段的農民工職業發展無論是在就業質量等內在要素的優化提升,還是科技環境等外在要素的配套賦能,都取得了較大發展。

由此可見,農民工職業發展研究經歷從“生存—發展—優化”,從“外驅—內驅—內外雙驅”的演進路徑,國家政策也是從“解決問題”到“做好服務”,再到“全方位優化”的路徑,實際上也是一個從關注農民工如何實現就業到哪些因素能夠更好就業,再到就業與發展、融入相結合的深入路徑。

5 研究結論及未來展望

5.1 研究結論 該研究以2000—2022年被CSSCI來源期刊所收錄的農民工職業發展相關文獻為研究對象,利用CiteSpace對農民工職業發展研究的熱點主題與演進路徑進行了探索,主要研究結論如下:

第一,從研究的總體狀況來看,針對農民工的研究成果豐富、不斷深入,2008和2009年實現了一個跨越式增長,而在2014年達到研究的一個峰值,發文量高達76篇。

第二,從研究機構和作者共現圖譜來看,農民工職業發展研究核心作者基本形成,但研究總體來說比較分散,雖然也有一批學者常年深耕其中,可大部分學者是比較分散的,研究結構分布也相對分散,中國科學院、高校仍是研究的主要聚集地,而且相互之間的合作網絡還有待進一步豐富。

第三,從關鍵詞的共現圖譜來看,詞頻較高的是“農民工”“就業”“就業質量”,以及影響農民工就業質量的“人力資本”和“社會資本”這兩大要素。根據關鍵詞共現圖譜,總結歸納了四大類研究熱點,包括就業質量、職業特征與就業形態、教育培訓、職業生存與發展。

第四,基于關鍵詞的突現變化圖譜,梳理了農民工職業發展研究的演變路徑與發展趨勢,提出了可將農民工職業發展研究分為3個階段,分別是2000—2013年的農民工職業生存研究階段、2014—2018年的農民工職業發展研究階段和從2019年至今的農民工職業質量優化研究階段,該演進路徑也展現出了未來的研究趨勢,對后續的研究有一定的啟示。

5.2 研究展望

通過對農民工職業發展研究演變路徑的梳理得出,農民工的研究還有很大的深入空間,研究機構與作者之間可進一步加強合作,研究方法也可以進一步多元化,尤其是研究視角和主題也有多方拓展的可能。研究主題的深入拓展主要包括以下5個方面:

一是進一步深化農民工就業質量的評價與提升,就業問題是國家關注的重大課題,而弱勢群體的就業是多重關注的焦點。如何提升農民工的就業質量不僅僅是農民工本身發展的一大課題,更是推進社會公平、維護社會穩定的研究課題。

二是進一步細化農民工職業流動的研究,流動性大是農民工就業的根本特征。面對新冠疫情這樣不利的外部條件,如何利用數字化技術來科學合理規劃農民工職業流動顯得格外重要。

三是進一步優化農民工社會融入的研究,長期以來的城鄉二元體制給經濟帶來了很大的發展,但也帶來了涇渭分明的文化差異,進入城市的農民工真正實現社會融入對其未來的發展有著重大影響。

四是進一步推動農民工返鄉創業的研究,人才振興是鄉村振興戰略的重要組成部分,家庭農場等新型經營組織形式也同樣需要懂農業愛農村的人才,而生長于農村又吸收了外面世界先進技術的農民工無疑是理想的候選人,當然,怎樣的培養機制才能成為真正的經營管理人才仍需要繼續探討。

五是進一步促進農民工職業發展社會建構相關研究,探討各種外部因素對農民工職業發展的影響,如城市規模、技術進步、數字經濟等。

參考文獻

[1]國家統計局.2021中國統計年鑒[M].北京:中國統計出版社,2021.

[2] 黃祖輝,胡偉斌.中國農民工的演變軌跡與發展前瞻[J].學術月刊,2019,51(3):48-55.

[3] 梁波,王海英.城市融入:外來農民工的市民化——對已有研究的綜述[J].人口與發展,2010,16(4):73-85,91.

[4] 楊莉蕓.農民工市民化問題研究綜述[J].經濟縱橫,2013(5):120-124.

[5] 丁凱.農民工市民化障礙與難點研究綜述[J].經濟體制改革,2013(4):89-92.

[6] 何敏杰.新生代農民工城市適應:一個文獻綜述[J].重慶社會科學,2013(8):57-62.

[7] 單菁菁.農民工市民化研究綜述:回顧、評析與展望[J].城市發展研究,2014,21(1):18-21.

[8] 符寧,葛乃旭,陳靜.農民工市民化問題研究觀點綜述[J].經濟縱橫,2016(6):124-127.

[9] 張善柱.新生代農民工市民化研究綜述[J].中國勞動關系學院學報,2016,30(4):68-71.

[10] 李蓓蓓,王鈺冰,張軍謀.農民工城市融合問題研究綜述[J].西安財經學院學報,2018,31(1):77-83.

[11] 鄭愛翔,李黎丹.新生代農民工市民化進程中的職業技能開發策略及動態演進規律:一項基于扎根理論的研究[J].教育發展研究,2022,42(3):25-33.

[12] 胡雯,胡俊波,張毓峰.農民工返鄉創業歷史流變:階段演進及內在邏輯[J].農村經濟,2013(8):97-101.

[13] 于欣譽,郭偉,李國正,等.鄉村振興下農民工返鄉創業的信貸約束:一個綜述[J].廣西社會科學,2018(12):181-185.

[14] 彭國勝,陳成文.關于就業質量問題的研究綜述:以青年農民工為例[J].中國青年研究,2009(12):72-75,67.

[15] 趙建國,周德水.教育人力資本、互聯網使用與新生代農民工職業選擇[J].農業經濟問題,2019(6):117-127.

[16] 尹希文.職業培訓對農民工就業穩定性影響的機制分析[J].福建師范大學學報(哲學社會科學版),2021(2):61-69.

[17] 劉雪梅,劉妍慧.疫情影響下新生代農民工職業妥協對工作投入的影響[J].農業技術經濟,2022(5):117-127.

[18]? CHEN C M.CiteSpace Ⅱ: Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature [J].Journal of the American society for information science and technology,2006,57(3):359-377.

[19] 彭國勝.青年農民工的就業質量與階層認同:基于長沙市的實證調查[J].青年研究,2008(1):18-26.

[20] 錢芳,陳東有,周小剛.農民工就業質量測算指標體系的構建[J].江西社會科學,2013,33(9):189-192.

[21] 明娟,曾湘泉.工作轉換與受雇農民工就業質量:影響效應及傳導機制[J].經濟學動態,2015(12):22-33.

[22] 鄧睿.社會資本動員中的關系資源如何影響農民工就業質量?[J].經濟學動態,2020(1):52-68.

[23] 鄧睿.工會會員身份提高了農民工的就業質量嗎?——來自流動人口專題調查的證據[J].當代經濟科學,2020,42(3):117-128.

[24] 劉長全.權利認知對農民工就業質量的影響及其異質性:基于樣本選擇分位數回歸的分析[J].人口與發展,2022,28(3):2-14.

[25] 周運清,王培剛.農民工進城方式選擇及職業流動特點研究[J].青年研究,2002(9):44-49.

[26] 王超恩,符平.農民工的職業流動及其影響因素:基于職業分層與代際差異視角的考察[J].人口與經濟,2013(5):89-97.

[27] 王超恩,符平,敬志勇.農民工職業流動的代際差異及其影響因素[J].中國農村觀察,2013(5):2-9.

[28] 董云芳,范明林.女性農民工的生命軌跡與職業流動:生命歷程視角的分析[J].華東理工大學學報(社會科學版),2020,35(4):26-38.

[29] 李旻,譚曉婷.人力資源能力對女性農民工職業流動的影響分析:基于1242份農民工調查數據[J].中國農業資源與區劃,2021,42(8):48-57.

[30] 白曉梅.農民工流動就業模式轉變之路徑探析[J].北京工業大學學報(社會科學版),2012,12(1):16-20.

[31] 黃闖.個性與理性:新生代農民工就業行為短工化分析[J].中國青年研究,2012(11):80-83,108.

[32] 張衛東,卜偲琦,彭旭輝.互聯網技能、信息優勢與農民工非農就業[J].財經科學,2021(1):118-132.

[33] 任樹正,江立華.建筑業包工頭-農民工的關系形態和行動策略:基于某地鐵建筑工地的調查[J].社會科學研究,2017(1):115-120.

[34] 魏敏.人力資本理論對農民工培訓的啟示[J].求索,2005(4):92-93.

[35] 汪傳艷.農民工參加教育培訓意愿的影響因素分析:基于東莞市的調查[J].青年研究,2013(2):40-46,95.

[36] 張毓龍,劉超捷.農民工職業培訓:教育的積極補償[J].南通大學學報(社會科學版),2020,36(6):123-128.

[37] 凌子山.農民工職業教育培訓研究[M].廣州:暨南大學出版社,2015:1-46.

[38] 李美長.基于供給側改革的農民工職業教育探討:評《農民工職業教育培訓研究》[J].科技管理研究,2022,42(2):235.

[39] 周佳.遏制貧困:關于農民工子女受教育問題的思考和對策建議[J].中國教育學刊,2003(10):15-18.

[40] 易承志.進城務工農民子女教育問題的政府治理:以上海為個案[J].華中師范大學學報(人文社會科學版),2007,46(6):137-143.

[41] 沈之菲.在互動中適應 在融合中成長:外來農民工子女在上海學校適應問題研究[J].教育發展研究,2008,28(10):62-65.

[42] 李蘭蘭.上海進城農民工子女學習適應性調查:基于公辦民工子弟學校、簡易小學和普通小學的比較分析[J].教育理論與實踐,2009,29(5):16-18.

[43] 陳娟.城市中職校招收農民工子女的實踐與思考:基于上海試點學校的調查[J].教育發展研究,2009,29(Z1):44-46.

[44] 周翠萍.政府購買學位的政策分析:以上海浦東新區為例[J].上海教育科研,2009(9):16-18.

[45] 熊易寒,楊肖光.學校類型對農民工子女價值觀與行為模式的影響:基于上海的實證研究[J].青年研究,2012(1):71-82,96.

[46] 黃忠敬.讓公平在校園中閃光:上海農民工子女學校轉制后的現狀、問題與對策[J].思想理論教育,2013(2):58-62.

[47] 寧本濤.農民工子女學校“轉制”的產權分析:以上海為例[J].教育與經濟,2014(3):53-57.

[48] 李偉濤,郅庭瑾.基礎教育公共服務的家長滿意度分析與建議:以上海市為例的實證研究[J].全球教育展望,2014,43(7):43-50.

[49] 李曉琳.進一步完善農民工隨遷子女教育政策:基于對46個地級及以上城市的問卷調查[J].宏觀經濟管理,2022(6):38-45.

[50] 趙愛清,黃家輝.金融危機背景下中國農民工的隱性失業問題[J].農村經濟,2010(6):109-111.

[51] 史識潔,劉湘琳,應雄巍,等.金融危機背景下農民工返鄉創業的影響因素分析:以河南省固始縣為例[J].生產力研究,2010(8):48-50.

[52] 李強.城市農民工的失業與社會保障問題[J].新視野,2001(5):46-48.

[53] 程名望,韋昕宇,張家平.農民工社會保障與最低工資標準:一致抑或沖突[J].農業技術經濟,2019(10):4-12.

[54] 秦立建,童瑩,王震.農地收益、社會保障與農民工市民化意愿[J].農村經濟,2017(1):79-85.

[55] 劉帥,郎敏,郭慶海.非農就業、社會保障與農民工市民化:基于雙變量Probit模型的分析[J].農業經濟與管理,2021(4):63-73.