數字化轉型賦能中小企業“專精特新”發展了嗎?

李莉 孫圣潔

摘要:數字化轉型已成為高質量發展背景下賦能中小企業“專精特新”發展的重要動力,基于動態能力視角,采用2011—2021年中小板和創業板上市公司數據,研究數字化轉型對中小企業“專精特新”發展的影響及作用機制,結果表明:數字化轉型顯著促進中小企業“專精特新”發展,該效果對非國有企業和東部地區企業更為顯著;數字化轉型對企業“專精特新”發展的促進作用主要通過提升企業的創新能力、吸收能力和適應能力來實現。進一步分析表明,數字化轉型對企業特色化和新穎化維度的促進效果顯著,同時對“專精特新”均衡發展的企業賦能效果更明顯。

關鍵詞:數字化轉型;中小企業;“專精特新”;動態能力

中圖分類號:F276.3文獻標識碼:A

DOI:10.12186/2024.03.007

文章編號:2096-9864(2024)03-0059-09

當前我國的產業體系已較為完備,但核心基礎零部件、關鍵基礎軟件等配套領域能力薄弱,核心技術創新能力不足[1],培育發展專業化、精細化、特色化和新穎化(以下簡稱“專精特新”)企業,是實施創新驅動、提升產業鏈水平的重要手段[2],對于推動創新發展、經濟結構優化升級和實現經濟可持續發展具有重要意義。中小企業是我國國民經濟的重要組成部分,在落實新發展理念、構建新發展格局、改善民生和穩定就業過程中扮演著至關重要的角色。2011年,工業和信息化部發布的《“十二五”中小企業成長規劃》首次把“專精特新”作為促進中小企業成長和培育的重要方向;2022年,黨的二十大報告中明確提出支持“專精特新”企業發展,為中小企業紓困解難指明了發展方向。如何促進中小企業“專精特新”發展成為重要的研究話題。

當前數字化轉型正逐步成為全球企業創新變革的重要突破點[3],為中小企業發展提供了一系列機遇。研究表明數字技術的應用顯著提高了中小企業的經營績效[4-5]、新產品開發績效[6]、技術創新[7],緩解了中小企業融資約束[8]。但也有學者提出中小企業進行數字化轉型仍面臨著認識不足、基礎薄弱、資金和人才缺乏等問題,阻礙了中小企業發展[9]。那么中小企業實施數字化轉型能否促進企業“專精特新”發展?其內在的作用機制是怎樣的?本文將對上述問題展開研究,以期為推動中小企業發展提供參考。

一、理論分析和研究假設

數字化轉型是企業通過運用新興的數字技術,重塑商業模式、業務流程和價值鏈的過程[10],在助力中小企業實現生產流程的優化、創新能力的提升和市場競爭力的增強方面發揮著日益重要的作用[7]。首先,數字化轉型助力中小企業專業化發展。數字技術的應用可以優化企業內部業務流程,提高生產效率和產品質量[11],幫助企業更加專注于自身的核心業務領域。其次,數字化轉型提高中小企業精細化運營水平。智能化的庫存管理和供應鏈系統可以提高庫存管理水平、減少滯銷和斷貨風險;大數據的使用可使企業能夠迅速收集、存儲和分析大量的運營數據,幫助企業優化資源配置、提升運營效率[10]。再次,數字化轉型促進中小企業特色化發展。一方面,企業借助數字技術可以從海量數據中挑選出有價值的數據[12],了解市場趨勢和需求變化,從而提供符合目標市場特點的產品和服務,提升市場競爭力;另一方面,通過數字化工具和平臺的使用,企業可以建立客戶數據庫、跟蹤客戶需求和行為,提供個性化產品和服務,這有助于提高客戶滿意度,提升企業的競爭優勢和品牌價值。最后,數字化轉型促進中小企業創新發展。數字化技術的快速發展帶來新的市場機會和商業模式,中小企業可以借助數字化手段探索新的商業模式[13],共享經濟、平臺化服務等一系列新模式為企業帶來價值增值。基于以上理論分析,本文提出如下假設:

H1:數字化轉型有助于促進中小企業“專精特新”發展。

數字化轉型本身具有復雜性和不確定性特征[14],其轉型過程中的管理模式變革與重構會促使企業積極應對外部環境沖擊并打破組織慣例,驅使企業動態能力的生成與進化[15],有助于企業在快速變化的市場環境中培育競爭優勢,實現穩定高效發展。因此動態能力是數字化轉型影響中小企業“專精特新”發展的重要機制。

動態能力是企業創新能力、吸收能力和適應能力的綜合表現。首先,企業借助數字技術可以搜集海量信息,針對目標市場特點提供產品和服務,誘發以需求為導向的企業創新。通過技術創新和差異化競爭,企業可以更好地滿足消費者的個性化需求,實現“專精特新”發展。其次,數字化轉型使得企業內外部環境邊界逐漸被打破,企業間的創新協作與交流活動增加,有助于企業增強吸收能力,吸收能力的提高有助于企業建立學習型組織,通過持續反饋和知識分享與轉化來提高企業的競爭力,使企業能夠不斷優化和改進現有的專業能力和特色優勢。再次,能否適應復雜多變的市場變化是企業生存的關鍵。數字化轉型重構企業的商業模式、業務流程、組織結構,幫助企業動態調整企業戰略與目標,進一步提升企業適應新環境的能力,適應能力的提高有助于企業管理和應對變革過程中的不確定性和沖突,更好地適應客戶需求的變化,推出具有特色的創新產品和服務。基于以上理論分析,本文提出如下假設:

H2:數字化轉型通過強化企業的動態能力促進中小企業“專精特新”發展。

二、研究設計

1.樣本選擇與數據來源

考慮到2011年工信部首次把“專精特新”作為促進中小企業成長和培育的重要方向,本文選取2011—2021年我國中小板和創業板上市公司為研究樣本,并對數據進行了如下處理:(1)剔除指標數據缺失的企業樣本;(2)剔除金融類企業;(3)剔除ST、PT、ST*處理的企業樣本;(4)對所有連續變量進行上下1%水平的縮尾處理,最終共得到12 106個觀測值。本文所使用的企業數據均來源于國泰安數據庫。

2.變量定義

(1)被解釋變量:“專精特新”發展程度(SRDI)

①指標選取。現有研究對中小企業“專精特新”發展程度的衡量主要有兩種方式,一是采取問卷調查法[16],二是構建測度指標體系[17]。然而,在涉及全國范圍的研究時,問卷調查法的樣本可能無法覆蓋到所有類型和規模的企業,且獲取的數據具有一定的地域獨特性,因此本文參考張璠等[17]的研究思路,借鑒《優質中小企業梯度培育管理暫行辦法》《中小企業專精特新評定準則》等文件,將中小企業“專精特新”發展程度變量定義如下:“專”,即主營業務專注專業,中小企業專注于自身的核心業務領域,體現為主營業務收入占比上升;同時,在產業鏈某個環節中處于優勢地位的中小企業能夠為大企業提供專業化的產品和服務,體現為客戶集中度的提高。“精”,即經營管理精細高效,中小企業在經營管理中建立了精細高效的制度、流程和體系,體現為管理費用率的降低;同時,中小企業通過精細化發展,可以更好地管理和配置企業資產,合理的資產配置可以降低資產負債率。“特”,即產品服務獨具特色,中小企業具有獨特的產品和服務,具有較強的產品競爭力,體現為主營業務利潤率上升;此外,中小企業針對不同消費群體提供不同的產品,具有較強的市場競爭力,體現為銷售收入增長率的提升。“新”,即創新能力成果顯著,一方面,中小企業產品具有創新性、先進性,體現為發明專利申請量增加;另一方面,中小企業較為先進的技術促進要素配置效率的提升,即企業全要素生產率的提升。“專精特新”程度評價指標體系具體見表1。

②變量測度。本文采用變異系數法計算“專精特新”發展程度,具體方法是:首先,計算各指標所占權重。標準差(σ)與平均數()的比值即變異系數,具體公式為Vi=σi/i

,指標的權重為單個指標的變異系數除以所有指標變異系數之和,即。其次,測算各維度發展指數并將其合成“專精特新”發展程度綜合指數(SRDI)。

(2)解釋變量:企業數字化轉型程度(DCG)

本文采用文本分析和詞頻統計的方法來構建企業數字化轉型指標,參考吳非等[3]的做法將數字化轉型分為底層技術運用和技術實踐運用兩個層面,同時將底層技術運用細分為人工智能、區塊鏈、云計算、大數據四類,利用Python統計企業年報中關鍵詞出現的頻次,并進行對數化處理,以此作為企業數字化轉型的衡量指標。

(3)控制變量

參考已有文獻,本文選取的控制變量為企業規模(Size)、企業年齡(Age)、現金流比率(Cfo)、托賓Q值(TobinQ)、董事會規模(Board)、股權集中度(Top5)、兩職合一(Dual)、產權性質(Soe)。

(4)中介變量

參考楊林等[18]的研究,本文將動態能力(DC)劃分為創新能力、吸收能力和適應能力三個子維度,使用熵權法對三個子維度賦予不同權重后計算動態能力。

創新能力(IA),采用研發投入強度(RD)和技術人員比例(IT)兩個指標標準化后的加總值來衡量,即:

吸收能力(RD),采用研發投入強度即企業研發投入與營業收入之比來衡量。

適應能力(ACV),采用企業研發、資本和廣告3種主要支出的變異系數來測量。為使變異系數值與適應能力保持方向一致,本文對變異系數取負值,調整后的變異系數值越大,表示企業適應能力越強。適應能力計算公式如下:

其中,σ表示研發、資本和廣告三個支出強度的標準差, 為三個支出強度的平均值。

動態能力(DC),采用熵權法對三個子維度賦予客觀權重來計算。

變量定義和具體度量方式見表2。

3.模型設定

為探究數字化轉型對中小企業“專精特新”發展的影響,本文擬構建基準模型③進行實證分析。

其中,被解釋變量為“專精特新”發展程度(SRDI),核心解釋變量為企業數字化轉型程度(DCG),Controls為一系列控制變量,ε為隨機誤差項。模型同時控制了行業和年份固定效應。本文所有回歸方程中均采用企業層面的聚類穩健標準誤。此外,為了檢驗數字化轉型對企業“專精特新”發展的作用路徑,本文參考溫忠麟等[19]的研究方法,在模型③的基礎上,構建模型④⑤,其中動態能力(DC)為中介變量,其他變量含義與模型③一致。

三、實證檢驗

1.描述性統計

本文對主要變量進行描述性統計,具體結果見表3。由表3可知,“專精特新”發展程度均值為1.391,標準差為0.483,最小值為0.588,最大值為2.741,表明不同中小企業的“專精特新”發展程度存在較大差異。解釋變量企業數字化轉型的均值為1.623,最小值為0,最大值為5.308,表明不同中小企業間的數字化轉型程度有明顯的差別,存在部分企業尚未進行數字化轉型的情況。其余控制變量取值均在合理范圍之內。

2.基準回歸結果

為研究數字化轉型對中小企業“專精特新”發展的影響,本文利用模型③進行多元回歸分析,具體回歸結果見表4第(1)列。第(1)列報告了未加入控制變量的回歸結果,數字化轉型程度的系數為0.041且在1%的水平上顯著為正。在加入控制變量后,數字化轉型程度的系數為0.032,依然在1%的水平上顯著為正。這說明數字化轉型能夠促進中小企業“專精特新”發展,驗證了本文的核心假設。數字化轉型為中小企業帶來了降低成本、提高效率等諸多優勢[11],有助于實現企業高質量發展。

3.內生性分析

考慮到“專精特新”發展程度高的企業可能更傾向于進行數字化轉型,本文采用工具變量法進行驗證。借鑒肖土盛等[20]的研究,選取“寬帶中國”政策試點作為工具變量(BD_China),在回歸中采取兩階段估計。地區信息基礎設施發展水平是數字技術應用的前提,會影響企業數字化轉型,但對企業后期的“專精特新”發展沒有直接影響,符合工具變量的選取原則。內生性檢驗結果見表5。由表5可知,數字化轉型的系數仍在1%的水平上顯著為正,且Kleibergen-Paap rk LM統計量在1%的水平上顯著,Cragg-Donald Wald F統計量大于Stock-Yogo弱工具變量檢驗的10%臨界值16.38,工具變量通過了不可識別檢驗和弱工具檢驗,本文核心結論在控制內生性問題后仍得到證實。

4.穩健性檢驗

其一,改變樣本區間。選取2015年之后的樣本重新進行回歸,回歸結果見表6第(1)列,可知數字化轉型促進中小企業“專精特新”發展的結論依舊穩健。其二,剔除部分樣本。為了避免數字技術企業對本文研究問題的干擾,本文參考李琦等[21]的研究,剔除與數字技術相關的行業樣本,利用剩余樣本進行回歸,回歸結果見表6第(2)列,結論與前文保持一致。其三,替換解釋變量和被解釋變量。本文參考袁淳等[22]的研究,采用企業數字化相關詞匯頻數總和除以年報“管理層討論與分析”部分的語段長度作為企業數字化轉型水平的替代變量(DCG 2),由表6第(3)列可知,核心結論具有穩健性。其四,改變“專精特新”發展程度的度量。本文使用熵權法重新計算“專精特新”發展程度(SRDI 2),由表6第(4)列可得數字化轉型的系數在1%的水平上顯著為正,證明前文的結論具有穩健性。

5.異質性分析

(1)基于企業特征的異質性分析

國有企業與非國有企業在資源基礎、戰略目標、市場競爭環境等方面存在差異性[23]。本文將樣本劃分為國有企業組和非國有企業組進行分析,結果見表7。由表7的第(1)列與第(2)列可知,在非國有企業樣本中,數字化轉型的系數為0.033且在1%的水平上顯著;而在國有企業樣本中數字化轉型系數不顯著,說明數字化轉型對非國有企業“專精特新”發展的賦能效果更明顯。造成這一結果的原因可能在于:非國有企業面臨著較大的市場競爭壓力,為了更好地應對市場變化和競爭挑戰,非國有企業更愿意通過使用數字技術推動研發創新活動,且非國有企業具有更靈活的組織結構和決策機制,更容易對市場變化做出響應,向“專精特新”方向邁進。

(2)基于地區特征的異質性分析

不同地區之間的經濟發展水平、資源配置存在差異,可能導致數字化轉型實施的效果不同。因此,本文按照地區特征將樣本劃分為東部地區企業和中西部地區企業進行檢驗,結果見表7。表7第(3)列和第(4)列的回歸結果表明,東部地區企業數字化轉型的系數為0.039且在1%的顯著性水平上顯著;而中西部地區企業數字化轉型系數不顯著,說明數字化轉型更有助于東部企業的“專精特新”發展。相較于中西部地區,東部地區數字基礎設施水平、金融發展水平較高,有利于企業數字化轉型。同時,東部地區的市場競爭程度相對較高,數字化轉型對企業的競爭力提升影響較大。因此數字化賦能東部地區中小企業“專精特新”發展程度更高。

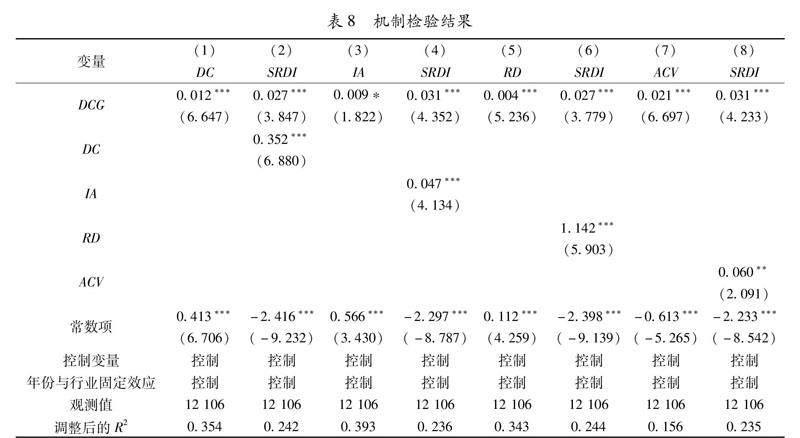

四、機制檢驗

本文進一步驗證動態能力發揮的機制作用,結果見表8。表8第(1)列顯示,數字化轉型的系數為0.012且在1%的水平上顯著,表明數字化轉型促進企業動態能力的提高;表8第(2)列中動態能力與數字化轉型的估計系數均顯著為正,說明動態能力的中介效應存在,即數字化轉型通過提高企業動態能力進而促進中小企業“專精特新”發展。接下來進一步將動態能力(DC)劃分為創新能力(IA)、吸收能力(RD)和適應能力(ACV)三個子維度進行檢驗,中介效應均成立。最后,本文采用Sobel法進行中介效應結論穩健性檢驗。以上結果表明,中小企業通過數字化轉型可以提高其創新能力、吸收能力和適應能力,動態能力的增強使中小企業能夠更好地適應不斷變化的市場需求和激烈的競爭環境,實現“專精特新”發展。

五、進一步分析

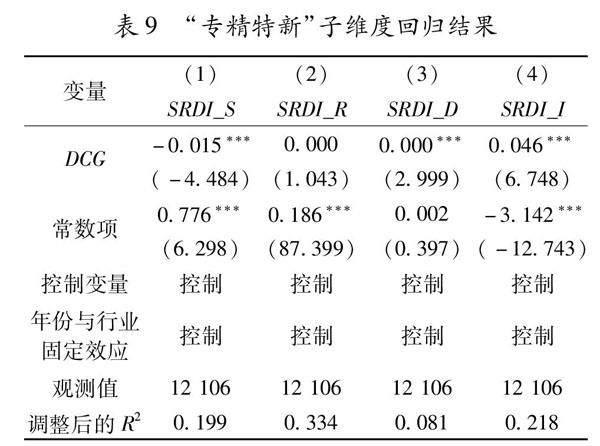

1.數字化轉型對企業“專精特新”子維度發展的分析

為了進一步驗證數字化轉型對具體維度的影響,本文將“專精特新”四個分維度作為被解釋變量加以驗證,回歸結果見表9。由表9可知,數字化轉型對企業專業化的影響顯著為負;對企業精細化的影響為正但不顯著;對企業特色化和新穎化的影響顯著為正。造成這一結果的原因可能在于:首先,數字化轉型可能對企業的技術和管理體系提出更高的要求,企業需要將大量的資金用于購買和維護復雜的數字設備,以及吸納具備相關技術背景的人才,這些挑戰可能會轉移企業的注意力和資源,導致企業在專業化領域的投入不足。其次,數字化轉型使得市場競爭更加激烈,企業需要更快地適應市場需求和技術變革,在數字化轉型的推進中,企業可能更注重在多個領域進行嘗試和探索,而不是專注于某一領域的深耕與精進。再次,中小企業在數字化轉型過程中可能更注重靈活性和創新性,而忽略了專業化的穩定性與深度。

2.數字化轉型對企業“專精特新”均衡發展的分析

以上對數字化轉型是否促進企業“專精特新”子維度發展進行了分析,那么數字化轉型對企業“專精特新”的促進作用是否均衡呢?本文將企業“專精特新”各維度指數按照三分位數分組。如果企業在三個維度或四個維度均高于上三分位數,則將該類企業歸為均衡發展企業;如果企業僅在一個維度高于上三分位數,則凈該類企業歸為非均衡發展企業。數字化轉型對企業均衡性發展的回歸結果見表10。由表10可知,均衡發展組企業數字化轉型的系數為0.050,在1%的水平上顯著;非均衡發展組企業數字化轉型的系數為0.026,在1%的水平上顯著。然而數字化轉型在兩組分樣本檢驗的組間回歸系數存在顯著差異,均衡發展組的回歸系數更大,說明數字化轉型對企業“專精特新”發展的影響是較為均衡的,數字化轉型對“專精特新”均衡發展的企業賦能效果更明顯。

六、結論與建議

本文基于2011—2021年我國中小板和創業板上市企業數據,實證分析了數字化轉型對中小企業“專精特新”發展的影響,結果表明:數字化轉型顯著促進了中小企業“專精特新”發展,這種促進效果在非國有企業和東部地區企業中更為顯著。機制檢驗發現,數字化轉型可以通過提高企業的動態能力來實現企業“專精特新”發展。進一步研究發現,數字化轉型對企業特色化和新穎化的影響效果顯著,且數字化轉型對“專精特新”均衡發展的企業賦能效果更明顯。基于以上研究結論,本文提出以下建議。

其一,中小企業應制定有針對性的數字化發展戰略,根據自身特色充分利用數字化轉型優勢,積極運用數字技術創新企業發展方式,提高數字技術與企業運營的融合程度,引導企業變革創新,優化內部流程并提高運營效率,最終使企業實現“專精特新”均衡發展。

其二,數字化轉型將重新塑造現有的組織結構和資源基礎,企業應當培育和增強企業動態能力以應對市場變化和各種挑戰,通過提高動態能力盡快實現“專精特新”發展,提高企業“專精特新”發展速度和發展水平,培育企業競爭優勢。

其三,政府應加大對國有中小企業和中西部地區中小企業的扶持力度,制定相關政策促進企業數字化轉型,引導資源和技術向有關地區、重點行業和相關企業傾斜,為中小企業數字化轉型創造良好環境,推動中小企業高質量發展。

參考文獻:

[1]趙晶,孫澤君,程棲云,等.中小企業如何依托“專精特新”發展實現產業鏈補鏈強鏈:基于數碼大方的縱向案例研究[J].中國工業經濟,2023,37(7):180-200.

[2]劉志彪,徐天舒.培育“專精特新”中小企業:補鏈強鏈的專項行動[J].福建論壇(人文社會科學版),2022,39(1):23-32.

[3]吳非,胡慧芷,林慧妍,等.企業數字化轉型與資本市場表現:來自股票流動性的經驗證據[J].管理世界,2021,37(7):130-144,10.

[4]CENAMOR J,PARIDA V,WINCENT J.How entrepreneurial SMEs compete through digital platforms:The roles of digital platform capability,network capability,and ambidexterity[J].Journal of Business Research,2019(100):196-206.

[5]楊其靜,唐躍桓,李秋蕓.互聯網賦能小微企業:績效與機制——來自中國小微企業調查(CMES)的證據[J].經濟學(季刊),2022,22(5):1783-1804.

[6]池毛毛,葉丁菱,王俊晶,等.我國中小制造企業如何提升新產品開發績效:基于數字化賦能的視角[J].南開管理評論,2020,23(3):63-75.

[7]李薇,李莉.數字化轉型對企業技術創新的影響研究[J].,2023,24(2):75-82.

[8]王敬勇,孫彤,李珮,等.數字化轉型與企業融資約束:基于中小企業上市公司的經驗證據[J].科學決策,2022,29(11):1-23.

[9]劉然.后疫情時代中小企業數字化轉型之路[J].人民論壇·學術前沿,2020,9(13):104-107.

[10]陳劍,黃朔,劉運輝.從賦能到使能:數字化環境下的企業運營管理[J].管理世界,2020,36(2):117-128,222.

[11]MAKRIDAKIS S.The forthcoming artificial intelligence (AI) revolution:Its impact on society and firms[J].Futures,2017,90:46-60.

[12]趙樹寬,范雪媛,王瀧,等.企業數字化轉型與全要素生產率:基于創新績效的中介效應[J].科技管理研究,2022,42(17):130-141.

[13]XIE X,HAN Y,ANDERSON A,et al.Digital platforms and SMEs business model innovation:Exploring the mediating mechanisms of capability reconfiguration[J].International journal of information management,2022(65):102513.

[14]BOGERS M,CHESBROUGH H,HEATON S,et al.Strategic management of open innovation:A dynamic capabilities perspective[J].California Management Review,2019(1):77-94.

[15]張吉昌,龍靜.數字技術應用如何驅動企業突破式創新[J].山西財經大學學報,2022,44(1):69-83.

[16]劉昌年,梅強.“專精特新”與小微企業成長路徑選擇研究[J].科技管理研究,2015,35(5):126-130.

[17]張璠,王竹泉,于小悅.政府扶持與民營中小企業“專精特新”轉型:來自省級政策文本量化的經驗證據[J].財經科學,2022,66(1):116-132.

[18]楊林,和欣,顧紅芳.高管團隊經驗、動態能力與企業戰略突變:管理自主權的調節效應[J].管理世界,2020,36(6):168-188,201,252.

[19]溫忠麟,葉寶娟.中介效應分析:方法和模型發展[J].心理科學進展,2014,22(5):731-745.

[20]肖土盛,吳雨珊,亓文韜.數字化的翅膀能否助力企業高質量發展:來自企業創新的經驗證據[J].經濟管理,2022,44(5):41-62.

[21]李琦,劉力鋼,邵劍兵.數字化轉型、供應鏈集成與企業績效:企業家精神的調節效應[J].經濟管理,2021,43(10):5-23.

[22]袁淳,肖土盛,耿春曉,等.數字化轉型與企業分工:專業化還是縱向一體化[J].中國工業經濟,2021,35(9):137-155.

[23]武常岐,錢婷,張竹,等.中國國有企業管理研究的發展與演變[J].南開管理評論,2019,22(4):69-79,102.

[責任編輯:毛麗娜 張省]

收稿日期:2024-03-25

基金項目:河南省軟科學研究計劃項目(242400412032)

作者簡介:李莉(1979—),女,河南省衛輝市人,鄭州大學副教授,博士,主要研究方向:會計信息質量、公司治理;孫圣潔(1999—),女,河南省鄭州市人,鄭州大學碩士研究生,主要研究方向:公司治理。