淺談“教學做合一”在高中物理教學中的應用

梁曉芳 許龍

【摘要】陶行知先生的教育理論豐富而多彩,本文將以其理論之一的“教學做合一”為中心,并結合自身課堂教學的實踐展開論述,從各個方面分析如何“教”,怎么“學”,怎樣“做”,才能增強教學效果.

【關鍵詞】“教學做合一”;物理教學;玻意耳定律

我國近代著名教育家陶行知先生提出的“教學做合一”思想,至今仍然指引著我們教育改革前進的方向.“教學做合一”是他教育思想的精髓.“教”是學問的傳授,“行”重在實踐.讓學生自己動手操作,探究和思考物理知識,使之融會貫通,在實踐中運用理論知識的過程,就是“教學做合一”的內涵.下面筆者為大家簡單介紹一下“教學做合一”的使用方法.

1 從思中教,引導學生積極主動學習

熱學和運動學不一樣,其理論抽象,不易理解,這就要求教學中不能“滿堂灌”,不然學生不容易理解,教師教得也很乏味.教師在教學中要利用學生性格活潑的特點,由生活出發,引問題,提思考,發揮學生能動性,讓學生感興趣的基礎上學到正確的知識,這是教師在教學中應該具備的基本素養.

如在“氣體的等溫變化”這一節課中,要從生活實際入手,由生活經驗升華到理論教學.同時,可以開展有趣的課前小實驗,激發學生的興趣,讓學生在學習中更具有積極性.

如圖1所示,將氣球放在塑料瓶中,并向氣球中吹氣,觀察氣球的大小變化,想一想,這個現象產生的原因是什么?讓學生觀察實驗現象,深入思考,揣摩現象產生的原因,給學生創造一個輕松愉快的學習環境,使學生在學習中興致盎然,融會貫通,學以致用.

2 從做中學,在實踐中探究和學習

在高中物理教學中,教師在“做中學”中帶領學生進行實驗的動手操作學習,可以分為兩個環節:一是在動手操作中進行實驗學習;二是在做題中提高,以備課堂練習之用.通過學生在實驗中的動手操作,學生首先需要明確知識,并且在動手做的過程中運用知識,促進學生學習能力和解決問題能力的提高和進步.教師要創造必要條件,讓學生在“做”的過程中發現問題、提出問題、解決問題,根據學生的特點、認知規律和教學內容學習知識、鞏固知識,在“做”中鍛煉獨立思考的本領.

2.1 課前熱身,合理猜想

通過課前小實驗讓學生知道我們研究氣體性質時用到的三個狀態參量:壓強、體積和溫度.在研究狀態參量關系時采用控制變量法.課前實驗是溫度不變時,研究壓強隨體積的變化而變化的關系.

就此引入本節課研究問題:一定質量的氣體,在溫度不變時,它的壓強和體積會發生怎樣的變化?

接著讓學生自己動手實驗:將一定的氣體用注射器密封,緩慢推動活塞,觀察密閉空氣體積的變化,如圖2,并思考內部氣體壓強如何變化.

實驗現象:注射器內密封氣體不斷減少,氣體壓強不斷增大.教師解釋“緩慢”的涵義:在體積變化過程中要有足夠長的時間使注射器內氣體與外界進行充分熱交換,這樣才能保持研究對象的恒溫.

通過實驗學生很容易想到在溫度不變的情況下:體積越小,壓強越大.

接著向學生提出問題:這只是定性分析壓強與體積的關系,定量情況如何?是不是像某些學生說的壓強與體積成反比?這就需要我們用實驗定量研究這兩個量的關系了.

通過實驗,學生初步了解兩個量的變化關系,并明確了實驗方向.

2.2 發散思維,設計實驗

“做”,強調理論與實踐相結合,是教育教學工作的著眼點,也是教育教學的歸宿.《高中物理課程標準》指出,教師要有一定的自主學習能力,能夠通過自己的努力,靈活運用所學知識解決實際問題,引導學生在學習中遇到一些物理問題時,能夠對自己的學習過程進行計劃和調控,并對問題加以解決.在學生實驗的同時教師可以適時點撥.

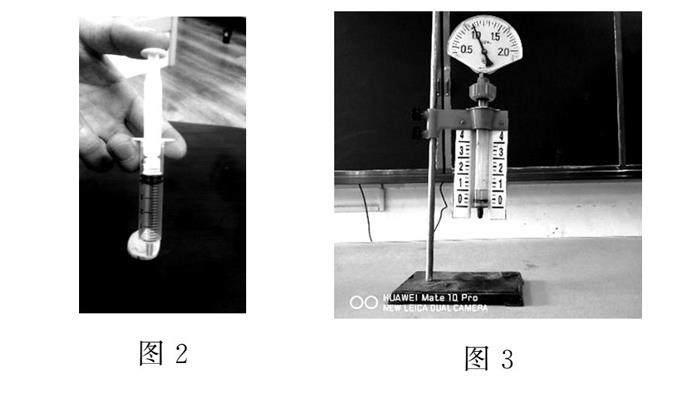

如圖3,實驗研究對象是封閉在注射器管內的一定質量的氣體,氣體的體積可由管壁上的刻度讀出,上端的強壓計可以直接讀出氣體的強壓值.進行實驗,并填寫實驗表格.

同時提醒學生注意保證氣體溫度不變.

根據生活經驗可知:不應快速下壓注射器,應緩慢下壓,密封氣體與外部環境進行充分的熱交換,才能保持氣體與外部環境溫度相等;同時,不能用手觸碰注射器,以免手掌對注射器傳熱而影響實驗精度.

2.3 數據處理,驗證猜想

提示學生如何尋找壓強p與體積V的關系.組織學生討論:尋找函數關系、畫出圖象……可以讓學生利用Excel表格處理數據,尋找壓強p與體積V關系.在此筆者展示了一組學生的實驗數據,如表1.

由以上數據用Excel作圖,可得如圖4的p-V圖象.

該圖象是一條曲線,并不一定是之前猜想的反比關系,也可能是拋物線的一段,也可能是橢圓的一部分.如何證明p與V是反比關系呢?可以提示學生:在學習探究加速度與質量關系時,也是類似的圖象,我們畫出了a-1m的圖象為一條過原點的傾斜直線.進而證明了a與m成反比關系.類似的,也可以作出p-1V圖象,看是否是一條過原點的直線.

重新處理上組數據,得到如下表格(表3),并畫出p-1V圖象,如圖5,提示學生充分利用Excel計算功能,添加趨勢線,對圖象適當延長,看能否真正過原點,同時計算出表達式.

根據圖象性質進行理論分析:在氣體的體積為無窮大時,即1V→0,氣體接近真空,壓強為零.但我們畫的圖象不經過坐標原點,圖象與縱軸有一個交點,說明該實驗存在實驗誤差.

根據現象思考實驗誤差產生的原因.

學生思考分析:可能是注射器管口體積沒有考慮進去.

教師進一步追問:應該如何減小實驗誤差?

學生思考后答道:若用容積較大的注射器,實驗中也不能將氣體體積壓得過小,使注射器管口的氣體的體積相對于注射器容積而言可以忽略不計.

讓學生體驗探究過程,利用科學探究的方法讓學生探究出p與V之間的關系,使得學生從 “被動接受”到“自主建構”,引導學生建構物理知識的同時,重視使學生形成科學的思維方法,使他們養成實事求是的科學態度,有助于今后的深度學習、自主學習.

2.4 歸納總結,得到結論

由上述探究過程可以讓學生自主總結實驗結論:一定質量的某種氣體,在溫度不變的情況下,壓強與體積成反比關系.

這個定律稱為玻意耳定律.并順勢給出玻意耳定律計算的幾種表達式:pV=C或p1V1=p2V2,而式中C是由氣體的質量、種類和溫度共同決定的.

p-V圖象中的雙曲線一支反映了一定質量的氣體在等溫條件下,氣體壓強跟體積成反比的規律.曲線上的一個點,代表氣體的一個狀態,曲線表示了一定質量的氣體由一個狀態向另一個狀態變化的過程,稱為等溫過程,這條曲線叫做等溫線.若繪得的p-1V圖象,為過原點傾斜直線,該圖象也是等溫線.

2.5 回歸實驗,尋根究源

回到課前實驗,可以強調學習主體,加深學生印象,同時還能引起共鳴.在總結實驗結論和條件后,回歸課前實驗,解釋在瓶中的氣球始終吹不大的原因.讓學生討論分析:原來在瓶子和氣球中間密封了一定的氣體,初始壓強為一個標準大氣壓,當吹氣球時,瓶中體積減小,壓強反而增大,繼而阻止氣球繼續變大,所以即使使勁兒吹氣球也不容易把氣球吹起來.

3 隨堂練習,鞏固知識

例如 一根粗細均勻長1.0m的直玻璃管,上端封閉,下端開口,將它豎直地緩慢插入深水池中,直到管內水面距管上端0.50m.已知水的密度為1.0×103kg/m3,重力加速度為10m/s2,大氣壓強為1.0×105Pa,則這時管內、外水面的高度差為多少米?

4 應用生活,升華物理結論

物理來源于生活,也應用于生活,可以讓學生在課后尋找生活中應用玻意耳定律的實例,培養學生的實踐能力,鼓勵學生走出課堂,在生活中來觀察、研究、思考,并以此來鞏固對原本知識的理解.重視用書本知識來解決生活中的問題.如氣球的充氣問題、農藥噴霧器打氣問題、燃氣罐充氣問題……

5 結語

物理是以實驗為基礎的自然學科.“教學做合一”的思想要在“做”上做文章.“做實驗”是“教實驗”的出發點,又是“學實驗”的歸宿.通過“做實驗”使教師授課與學生學習相結合,既提高了教師的能力,又幫助學生在實踐中領會物理知識的應用,促進學生掌握知識,提高學生的能力.

學生對自己親手所做的實驗,親眼所看到的物理現象會理解更加到位,記憶更加持久,也會激發他們的興趣.讓學生自主地去發現實驗現象,并總結歸納實驗現象.學生通過自己的探究形成自己的理解,在探究中不斷提高自身能力,理解實驗原理,掌握物理知識.

教師應認真學習陶行知先生的教育思想,并努力把這種理念貫穿于自己日常的教育教學之中,將陶行知先生的教育理論不斷傳承、發展、豐富于每一堂課、每一個生活的點滴之中.

【基金項目:本文是阜陽師范大學校地聯合項目2020年資助課題“基于高三‘微專題復習的教學實踐有效性研究”(項目編號:2020JCJY05)】