基于“模型認知”發展和關鍵能力培養的教學設計

張超

摘 ? 要:以魯科版有機化學基礎“醛和酮的化學性質”為例,借助有機化合物結構與性質的關系,即基于官能團、化學鍵、基團之間的相互影響來學習有機化合物以及“分析-推理預測-證實證偽”的有機物研究模型,精心設計問題鏈,發展并應用證據推理和模型認知的學科素養,學生通過分析推理、設計實驗等獲取證據,提升關鍵能力。

關鍵詞:醛和酮;證據推理;模型認知;關鍵能力

“證據推理與模型認知”是指具有證據意識,能基于證據對物質的組成、結構及其變化提出可能的假設,通過分析推理加以證實或證偽;建立觀點、結論和證據之間的邏輯關系,可以通過分析、推理等方法建立認知模型,并能運用模型揭示現象的本質和規律[ 1 ]。高考中對模型的考查主要有三個層次:認識模型、應用模型和建構模型,對模型核心素養的評價主要體現在應用模型上,因此要求學生在理解并內化模型的基礎上能揭示變化規律和反應本質[ 2 ]。高中階段有機化合物的學習正是通過建立模型并應用模型來進階性地培養學生的學科素養,而在實際課堂教學中習慣于孤立各類有機化合物的結構和性質,忽視或弱化模型的建構和應用,難以發展學生的關鍵能力。本文以“醛和酮的化學性質”為例,探討分析如何在實際教學中發展和應用證據推理和模型認知的學科素養,提升關鍵能力。

1 ?內容及教學思路分析

本課時是魯科版選擇性必修3《有機化學基礎》第2章第3節新授課,主要包括醛和酮的加成反應、氧化反應、還原反應。通過必修二和選擇性必修三第一章第2節的學習,學生已經具備了有機化合物結構決定性質的認知,而且相對于必修階段,結構和性質之間的關聯得到了螺旋式上升,建立起有機物分子結構的分析模型。即由單一的官能團認知上升到從化學鍵的飽和性、鍵的極性以及基團之間的相互影響等三個角度來預測分子中的反應活性部位,為預測和解釋有機化合物性質奠定了方法基礎;在烯烴、炔烴、苯的同系物、鹵代烴、醇和酚的學習中逐步建立并鞏固了認識有機化合物的一般思路和“分析-推理預測-證實證偽”的有機物研究模型,因此本節課重點在于內化并應用之前已經建立的分析方法和模型,并在陌生情境中發展模型。基于此,需要設計好課堂的各個環節及有價值的問題,旨在培養學生應用模型解決實際問題的能力。

2 ?教學過程

2.1 ?應用模型預測性質,發展分析與推測能力

教學片段1:

[真實情境1] 展示喝酒臉紅的圖片以及酒精在人體內的代謝過程圖,思考什么原因導致喝酒臉紅?

[真實情境2] 裝修污染對人體的危害。思考為什么裝修材料釋放的甲醛會危害身體健康?

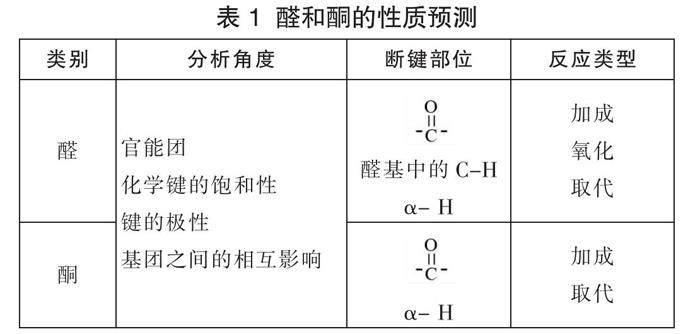

[任務1] 甲醛和乙醛等醛類有什么化學性質?與酮相比有什么異同點?討論并預測醛和酮的化學性質。

[學生] 從結構角度對比醛和酮,并預測化學性質,分組展示成果,見表1。

設計意圖:(1)《普通高中化學課程標準(2017年版)》增加了課堂教學中情境素材的建議,在教學中呈現真實的問題情境有利于學生關鍵能力的培養和領悟學科思維方法,促進核心素養的形成和發展[ 3 ]。情境1在后續環節中起到過渡的作用,情境2設置的問題也會在教學片斷3中再次呈現。(2)對醛酮的化學性質進行預測是本節課的一個重點,能夠檢測學生對有機化合物分析模型的掌握情況,同時學生在預測和展示成果過程中也可能會出現其它不同的甚至是錯誤的預測方向。教師均可以借此引導學生形成思維碰撞并帶著疑惑進一步分析結構或通過實驗進行驗證,培養學生的證據意識,有利于完善已有的模型認知。

2.2 ?應用模型理解氧化反應和還原反應,培養探究與創新能力

教學片段2:

[教師] 思考為什么喝酒臉紅的人休息后會恢復正常?

[學生] 在人體缺失乙醛脫氫酶的情況下,乙醛也會被緩慢氧化,最終變成水和CO2排出體外,臉色會慢慢恢復正常。

[思考] 有機化學反應中常見的氧化劑還有哪些?醛和酮分別可以被哪些物質氧化?

[學生] 酸性高錳酸鉀溶液、重鉻酸鉀溶液、銀氨溶液、新制氫氧化銅溶液等。

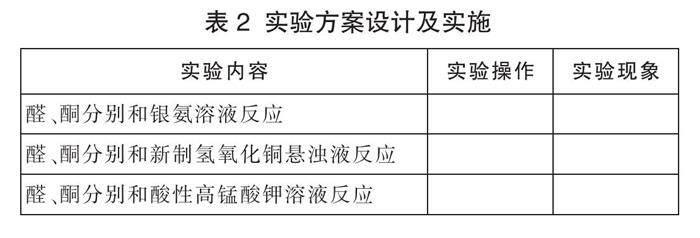

[任務2] 根據課本P77頁的活動探究,設計實驗方案,對比醛和酮還原性的差異性并進行鑒別。

實驗用品:乙醛、丙酮、0.5%酸性高錳酸鉀溶液、銀氨溶液、10% NaOH溶液,2% CuSO4溶液。

[學生] 分析試劑特點,討論實驗方案并展示。

[教師] 追問、糾正實驗方案中出現的問題,解決學生疑問,共同確定最終的實驗操作方案(含試劑用量和操作順序等),完成表2。

[學生] 分組實驗,并記錄實驗現象,展示成果。

[教師]引導學生分析比較出現的異常現象并解釋原因,如乙醛與新制氫氧化銅反應可能會出現黑色沉淀,分析黑色物質成分并進一步設問如何證明;與學生共同總結實驗現象以及實驗操作注意事項,在對產物進行分析推理的基礎之上,引導學生寫出反應方程式,通過化學表征,進一步理解乙醛的氧化過程。

[教師] 以上氧化反應實際是在醛基中的C-H中加氧,思考如何去氧或加氫呢?

[學生] 可以與氫氣發生還原反應,并寫出方程式。

設計意圖:(1)在性質預測展示環節中主要的爭論焦點在于酮中羰基與相鄰碳之間的非極性鍵、碳碳鍵能否斷裂,通過設計實驗探究補充證據,證明在羰基吸電子作用下使碳氫鍵極性發生改變,易斷裂,而酮則由于存在碳碳非極性鍵與上述氧化劑難以發生反應。通過改進課本上的“活動·探究”實驗,增加酮和醛的對比實驗,加深學生的證據意識。實驗結束后教師可引導學生閱讀教材,明確酮也可在強氧化劑存在下發生羰基和α- C之間的斷裂,并將可能生成的多種較低級羧酸的混合物以資料卡片的形式展示給學生,以供學有余力的學生了解[ 4 ]。(2)學生對不飽和化學鍵與氫氣的加成較熟悉,可以由此過渡到醛酮的加成反應。

2.3 ?應用模型理解加成反應,培養歸納與論證能力

教學片段3:

[任務3] 醛酮與氫氣的反應既是還原反應也是加成反應,試分析乙醛還能與哪些物質發生加成反應,找出加成反應的機理并寫出相關方程式。

[學生] 展示方程式書寫,基本可寫出乙醛與HCN、氨、甲醇反應的方程式并能從電荷分布的角度描述機理。

[教師] 通過上面的分析,思考甲醛為什么有毒?與蛋白質反應的機理是什么?

[學生] 人體內生物大分子如核酸、蛋白質等均含有氨基,當甲醛進入到人體后,會與氨基發生加成反應,使核酸或蛋白質大分子的結構發生改變,進而使人體發生病變。

[教師] 上一節中我們了解到苯酚中的苯環由于受到羥基的影響而被活化,表現為能與甲醛發生縮聚反應,思考反應前后的斷鍵和成鍵情況。

[學生] 分析斷鍵和成鍵情況并展示。

[教師] 思考乙醛和丙酮能否與苯酚發生縮聚反應?

[學生] 嘗試書寫乙醛和丙酮分別與苯酚反應的方程式。

設計意圖:(1)學生在學習第二章第一節加成反應時,已經認識到不對稱烯烴與分子結構不對稱的試劑發生加成反應的規律,可將該規律遷移應用于醛酮與不對稱分子的加成產物。通過該環節的思考展示,可引導學生解決本節課導入部分的問題——甲醛為什么有毒?前后呼應,形成思維閉環。(2)甲醛與苯酚的反應在上一節中雖已接觸到,但分析的重點在于羥基對苯環的影響,斷鍵的位置在酚羥基的鄰對位,該環節在分析完基本的加成反應后再次引入與苯酚的縮聚反應,可以幫助學生從羰基的角度更全面地認識斷鍵與成鍵,加深對原有認知的思考和理解,有利于形成更加完整的知識體系,同時可建立該類縮合反應的思維模型以便遷移應用。

3 ?教學建議

有機化學的學習是需要學生建立并完善知識體系的過程,通過模型的建立和鞏固、完善,學生的能力得到進一步提升。高考評價體系的化學學科關鍵能力包括理解與辨析能力、分析與推理能力、歸納與論證能力、探究與創新能力[ 5 ]。每一項能力的提升都需要在課堂上落實,因此需要教師精心設計問題,精準定位每一類有機化合物在模型構建和發展中的側重點,引導學生進行歸納演繹,進而減少記憶量,提升關鍵能力。

參考文獻:

[1] 中華人民共和國教育部.普通高中化學課程標準(2017年版)[S]. 北京:高等教育出版社,2018:55.

[2] 單旭峰.對“模型認知”學科核心素養的認識與思考[J].化學教育, 2019, 384(3):8-12.

[3] 單旭峰,宋修明.真實情境的高考化學命題理論與實踐[J].中學化學教學參考, 2019, 493(5):1-5.

[4] 徐壽昌.有機化學[M]. 第二版.北京:高等教育出版社,2006:290.

[5] 單旭峰.考查關鍵能力發展核心素養[J].中學化學教學參考, 2020, 523(8):1-4.