思于課標 ,行于教材

楊芳

摘 要:在平時的歷史中考備考中,課標是教學備考的重要依據,是學生學得怎么樣的評判參照。教材是執行課標相關要求的橋梁和工具,教師對教材的閱讀和深入思考,及領會編者的意圖,理解相關的意旨至關重要,如何較好地領悟課標要求,盡可能最大限度的使用教材,“思于課標,行于教材”是較好的路徑。

關鍵詞:課標 教材 備考策略

《義務教育歷史課程標準(2022年版)》(以下簡稱“新課標”),是引領一線歷史教師教學前行的航標,是指引中學歷史教師中考備考的燈塔,是評價學生學習效果的標準。教師應充分利用教材和教師用書的相關素材。統編版教科書的內容非常豐富,正文敘述精煉,輔助資源非常豐厚,包含大量的圖片資源、相關史事、知識拓展、課后活動、問題思考、材料研讀;配套的地圖冊和地圖填充冊;很多資源或是選自一手史料、或是學術界比較經典且新穎的學術成果、或是教材編寫者的學術研究成果等等,是最直接、最便捷的資源,教師可以甄選史料價值高的教材資源進行深挖,用于教學情境的創設。

如何在課標和教材之間尋找中考備考復習秘方?“思于課標,行于教材”是較好的路徑。

一、思于課標

就中考備考而言,要關注新課標之“新”的突出表現:一是凝煉了歷史課程的核心素養;二是組織設計了基于核心素養的結構化內容;三是研制了學業質量標準;四是兩個關注:①設計了“教”與“學”兩條主線并行的教學方式。②提供了兩個樣題。關于歷史“新課標”的核心素養,基于核心素養的結構化內容,兩個關注本文不再贅述。下面,本文將談談如何在中考備考復習中運用學業質量標準的三個層次。

學業質量標準的第一層:掌握歷史發展過程中的重要史事。重要史事包括歷史上的主要事件和主要人物,在九年級復習課堂首推“基本要素特征分析法”,即PTA量表法,即原因+時間+地點+人物+事件+影響六個基本要素來幫助學生掌握歷史發展過程中的重要史事。

學業質量標準的第二層:了解歷史發展過程中的各種聯系,如古今聯系、因果聯系、橫向聯系、中外聯系等。在九年級復習中要樹立從“模塊知識”到“通史知識”,從“區域歷史”到“世界歷史”的理念。

(1)通史意識:從歷史的整體、完整全貌來解讀歷史。

(2)世界意識:中國重大歷史事件置于世界角度分析。

(3)近代意識:從近代化角度解讀歷史現象和規律。

(4)階段意識:加強對基本線索、歷史分期、階段特征的梳理與敘述。注重知識點的內在聯系,提升學科內知識的整合能力。

示例一:你是怎樣理解中華人民共和國的成立開創了中國歷史的新紀元?

要回答好這一問題,不僅從課本提到的意義,學生必須從八年級下冊所有單元進行橫向思考,從多領域切換角度學習。涉及1949至1956年的政治(包括重大會議)、經濟、外交、國防事業、科技文化、民族關系、社會生活,需從以上多個層面來進行聯接和說明。

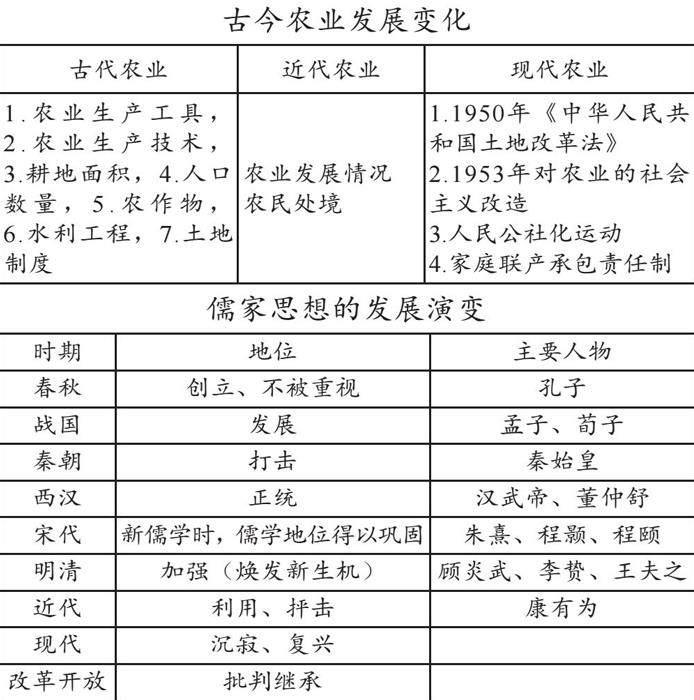

如何理解歷史的古今聯系,幫助學生打通相關領域的學習要素是關鍵。就農業發展及儒家思想演變而言,如下表:

就因果聯系來說,嵌入試題比比皆是。(此部分示例略)

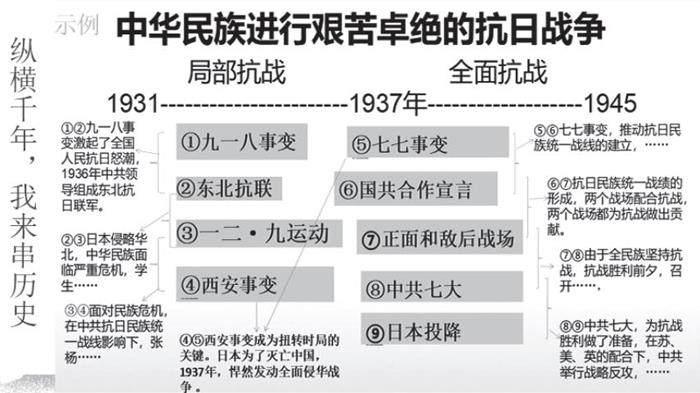

除以上外,我們在備考復習中,充分發揮學生動手、動腦的積極性,舉行了“縱橫千年,我來串歷史”的活動,參賽學生以統編版七、八年級歷史教材內容為依托,選取一個或兩個單元的內容,梳理出大事件(依據課標),自擬一個主題,自選不同的形狀,將歷史事件嵌入形狀圖中,并在歷史事件之間,用一、二句連接語表述事件的關聯(即為什么從A事件到B事件)。示例如下:

這樣做的目的是讓學生將歷史事件之間的聯系“玩弄”于手掌,構建于時空,“爬寫”于白紙方格,以便于讓學生將歷史聯系的理念深藏于腦海,根植于內心,在中考考場上才會得心應手,臨場不亂。

學業質量標準的第三層:

認識歷史發展的基本規律和大趨勢。什么是歷史發展的基本規律?唯物史觀認為:人類對歷史的認識是由表及里、逐漸深化的,要透過歷史的紛雜表象認識歷史的本質,必須以科學的歷史觀和方法論為指導。唯物史觀使歷史學成為一門科學,只有運用唯物史觀的立場、觀點和方法,才能對歷史有全面、客觀的認識。[1] 什么是歷史發展的大趨勢?它實際是要學習者理解歷史應具備的大趨勢感和大歷史觀。大趨勢是歷史發展進程中前進的方向或指引。觀念:是人用一個(或幾個)關鍵詞所表達的可以社會化的具有公認普遍意義的思想。[2]大歷史觀念:長時段下具有可契約性認可的基本的“歷史觀念”。[3]

關注課文內容的處理,如:關于“人民解放戰爭”,新課標要求:知道重慶談判,理解中國共產黨為爭取和平民主作出的努力;了解全面內戰的爆發、中共中央轉戰陜北和劉鄧大軍挺進大別山等史事。如果將之放入歷史長河,從縱向歷史大時段看,人民解放戰爭是隸屬于中國近代史。與近代史的趨勢爭取民族獨立、人民解放的歷程相聯系,就不難理解重慶談判的焦點問題。關注學術界的新提法,如:明清是早期全球化和早期現代化發展的時代。如何讓學生了解這一趨勢?一是回歸教材,找出與之相關的史實,如鄭和下西洋、新航路開辟、西方殖民主義的全球擴張、 西方向亞洲的殖民貿易、農業物種的交換、白銀輸入、瓷器、絲綢、茶葉輸出、明清有限開放等。二是用好新課標解讀中關于明清時期的經濟改革的闡釋:傳統農業經濟結構的顯著變化、江南市鎮的早期工業化、商品經濟的發展、商人的群體化、白銀的貨幣化。總體來看,明清社會正在由單一農業社會結構向多元社會結構轉變。[4]三是對知識進行拓展。自1553年葡萄牙人入居中國澳門后,很快形成的以澳門為主要中轉站的一個圍繞白銀輸入中國的貿易網絡。這一網絡跨越大西洋、印度洋和太平洋,與主要在大西洋的三角貿易網絡聯系在一起,形成世界范圍內的貿易網絡。與此同時,美洲、日本和世界其他地區的白銀大量流入中國,進一步刺激了中國東南沿海地區經濟的發展。

從以上分析可以得出,新課標涉及的學業質量標準的三個層次不是絕對可以分割的、非此即彼的,他們之間是緊密聯系,你中有我,我中有你,層層遞進,環環相扣。在平時的復習教學中應同時進行而不是“單層”處理的。

二、行于教材

在平時的備考中,我們的指導思想是:踏踏實實抓基礎、真真實實求理解、實實在在尋套路,為此對應的措施和方法:依據教材,又不限于教材。材料的選用必須要從教材實際出發,從學生實際出發,如果教材內容本身就能實現教學任務的,盡量不用其它史料和材料,避免加重學生負擔。如果教材的一些知識點的安排難以達到課程標準、學生難以理解的,可適當補充并拓展相關素材。

(一) 依據教材:針對課標的內容要求,復習時要分解、分點,同時讓學生學會分析教材功能

1.對單元課標內容進行分解及分點

在九年級教學復習中,如以教材單元為線索進行教學,新課標的表述是以整段內容呈現,師生在處理時,會有多而繁雜之感,甚至在掌握知識要點中會掛一漏萬,建議對單元課標要求進行分解、分點,讓重要內容了然于心,清晰明了。

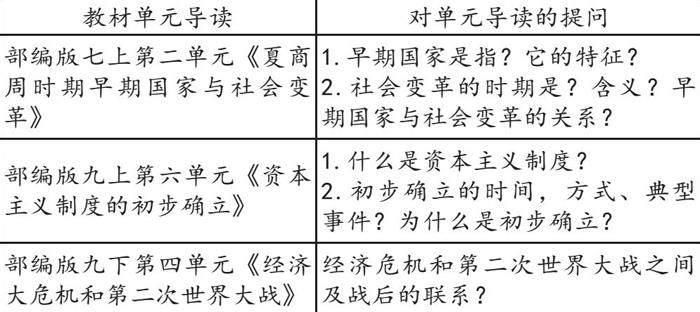

2.對教材單元導讀的提問

單元導讀內含本單元的主要內容、單元特征、重要概念、重要事件的價值。如教師不認真思考,點到為止,學生就會留下知識盲點。精確地對單元導讀設計出“好問題”,引發學生探究意識和調動學生的思維能力及創造力,深化學生對歷史事件和現象的認知和思維,是喚醒學生對歷史帶有拓展性、批判性和創新性的思考。示例:

3.充分利用好教材習題

統編版教材的習題形式新穎,貼近學生的年齡特征,八年級上冊出現的習題設問(題型)如下表:

以上的設問詞,在各地初中學業水平考試中未曾出現,如宣傳單、解說詞,為圖擬一段文字說明等。這些問題實際是在考察學生歷史解釋素養,關鍵是教師在平時教學中要注意學習方法的引領。如,宣傳單包括:原因(或目的)、宣傳內容(提出口號,突出主題)活動時間、地點、活動形式等。配以圖片、地圖等,占的版面不要太大。 有清晰的指引,學生在考場上遇到創新的題目或別樣的問題,都會迎刃而解。

(二)不限于教材

不限于教材:是指拓展課標,滲透學科能力和學科核心素養。

1.采用整合、逆向、倒推的方法拓展知識

如部編版七上第二單元《夏商周時期早期國家與社會變革》,如何突顯夏商周時期早期國家的特征?如只從第4課《夏商周的更替》、第5課《青銅器與甲骨文》,涉及夏商周時期的內容提煉,顯然是不完整的。必須從本單元所有課的內容,從分散的、個別的和特殊的到結構的、整體的和一般的抽象思維過程,利用逆向、倒推的方法,如從秦國商鞅變法的“廢除貴族的世襲特權”“廢除井田制,允許土地自由買賣”,可推出早期國家是世卿世祿制、世襲特權、土地國有。從春秋戰國的鐵器牛耕,可推出早期國家是木石生產。由此可知早期國家的特征如下:

(1)政治:神權色彩、依據血緣、世卿世祿制、等級制度

(2)經濟:木石生產、青銅鼎盛、土地國有、集體勞作

(3)文化:象形文字、禮樂文化、祖先崇拜、敬天保民

2.從歷史史事及歷史長時段的史實中,概括提煉,突破課標

任何特點都是基于歷史事實及歷史現象而提煉的,課標有較多理解和認識歷史的中華傳統文化的傳承與創新,需要從縱向的歷史聯系,讓學生去體驗、感知和感悟中華優秀文化的承接與突破。

示例:部編版七上第四單元《三國兩晉南北朝時期:政權分立與民族交融》,課程標準內容要求:1.通過了解三國兩晉南北朝時期的政權更迭和北魏孝文帝改革、人口遷徙和區域開發,認識這一時期民族交往交流交融的歷史特點及其對中華民族發展的意義。2.通過了解這一時期的科技和藝術成就,如祖沖之的數學成就,認識傳統文化的繼承與創新。

通過對史事的歸納提煉,幫助學生突破這一時期民族交往交流交融的歷史特點,如下:

通過長時段史實的梳理及問題引領,幫助學生理解文化的繼承與創新,如下:

材料 古代農書是我國豐富農業技術經驗的總結,也是了解農業歷史的重要資料。現存農書大約260種,在古代科技類書籍中名列前茅。以下為部分農書一覽表:

提問:根據上表你能得出什么信息?并結合所學知識簡析農書得到發展的原因。從中你得到什么認識。

有些課標知識,僅靠教材的結論是無法突破,必須補充相關素材,讓學生在感知素材的基礎上,通過問題搭橋,讓歷史的理解與認識真正發生。

學生的歷史思維能力是寓于每節課,而每節課又都必須經老師深思熟慮的思考,才能生成出有價值、有意義、有讓學生興奮并為之心動的學習助推力,在平時的教學中,不僅僅要關注學生對教材的記憶,更要關愛學生的素養的達成,注意引導學生對課文的理解、延伸、拓展、探討甚至懷疑,這樣才能回歸歷史教學的本質。

【注釋】

[1]教育部:《義務教育歷史課程標準(2022年版)》,北京:北京師范大學出版社,2022年,第4頁。

[2]金觀濤、劉青峰:《觀念史研究——中國現代重要政治術語的形成》,北京:法律出版社,2009年,第3頁。

[3]嚴平:《走向解釋學的真理——伽達默爾哲學述評》,北京:東方出版社,1998年,第125頁。

[4] 朱漢國、何成剛、盧廣偉主編:《新版課程標準解析與教學指導(2022年版)初中歷史》,北京:北京師范大學出版社,2022年,第74頁。