王陽明教育思想的當代價值在班級行動中的實踐研究

張兵?徐萍

[摘要] 文章闡述了王陽明教育思想新的當代價值,并從“班級行動”層面,探索了落實王陽明教育思想的創新實踐,通過共建實踐團隊,“身心融合”創新德育實踐活動、“知行合一”探索班級活動新路徑、“四立教育”拓寬班級活動新空間、“六維三級”創新育人新評價、“心物一體”打造學生成長新場域,使王陽明教育思想的當代價值更好地落地生根。

[關鍵詞] 王陽明教育思想;當代價值;班級行動;實踐路徑

王陽明是明代著名的政治家、軍事家和思想家,是儒學發展史上的一座高峰,其思想歷經500多年而不衰,影響深遠。王陽明教育思想來源于王陽明哲學思想在教育上合乎邏輯的延展和王陽明的辦學講學實踐兩個方面,主要包含“心即理”“知行合一”“致良知”的思想、道德教育思想、心理教育思想和蒙學教育思想。其中,“心即理”“致良知”“知行合一”為其思想的精髓。王陽明教育思想不同于陽明學派的教育思想,它是陽明學派教育思想的源頭與核心。王陽明教育思想豐富而富有啟發性,對當今教育仍具有較強的指導價值。

一、賦予王陽明教育思想新的當代價值

習近平總書記多次在講話中強調,必須堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合,并在實踐中不斷創新發展。自2009年以來,總書記多次強調“知行合一”:2014年強調“知是基礎、是前提,行是重點、是關鍵,必須以知促行、以行促知,做到知行合一”“道不可坐論,德不能空談。于實處用力,從知行合一上下功夫,社會主義核心價值觀才能內化為人們的精神追求,外化為人們的自覺行動。”2015年進一步指出“王陽明的心學正是中國傳統文化中的精華,也是增強中國人文化自信的切入點之一”。2020年指出“要自覺做到修身修為,像曾子那樣‘吾日三省吾身,像王陽明那樣‘誠意正心‘知行合一,自覺做為學為人的表率,做讓學生喜愛的人”。總書記之所以多次強調“知行合一”,并不是要我們照搬王陽明的思想,而是強調理論和實踐的辯證統一,號召我們既要加強理論學習,走在前列;又要結合實踐,干在實處。

中共中央、國務院印發的《中國教育現代化2035》中,“知行合一”被確立為中國教育現代化的八大基本理念之一。這使得我們對“知行合一”的認識和實踐,必須放到中華優秀傳統文化的深厚背景上,進入現代化建設的宏大視野中,融入當代教育的豐富內涵里。

基于以上背景,我們對王陽明教育思想與地方文化、學校文化的相互融合進行探索、實踐與創新,并賦予其新的當代價值:第一,其“良知”面前、學習面前人人平等的教育觀,可轉化為現代民主的平等教育觀;第二,其“心上用功”即“事上磨煉”的“知行合一”教學觀,可對接現代教學中的“知行合一”與“做中學”;第三,其“下學而上達”“他人點化不如自家解化”“學貴精”“學貴得其源”的學習觀,可豐富現代學習觀的內涵;第四,其“學、問、思、辨、行”,即“能其事”(能做成事)、“解其惑”(解決問題)、“通其說”(通曉事理)、“精其察”(精細觀察)、“履其實”(切實踐行)的教學功能觀,對今天的課堂教學中存在的弊端,仍具有振聾發聵的作用;第五,其“學貴得之心”“狂者胸次”的精神,可轉化為批判性思維和解放思想的寶貴資源,對培養當代創造型人格具有啟發作用;第六,其“尊德性”“道問學”合一的思想,可創新轉化為德性與智性的融合、五育并舉的內在聯系,為大德育在學校中的實施路徑提供了本土資源。

二、王陽明教育思想當代價值的班級行動

為了讓王陽明教育思想當代價值更好地落地生根,學校主要從“課堂行動”“班級行動”“課程行動”等方面對王陽明思想在當下學校行動方面應用的基本路徑和育人范式進行創新實踐。本文主要介紹“班級行動”方面的創新實踐:

(一)個人與團隊協作,共建實踐團隊

學校成立“班級行動”實踐團隊,由學工處牽頭,帶領班主任與班級導師團隊開展王陽明思想在班級團隊建設中的實施策略研究,采用個人和導師團隊相結合的方式,并與“新六藝”“水文化”等跨學科活動相融合,主要進行“四立”(立志、立學、立誠、立行)實踐研究。實踐團隊挖掘陽明思想中教師成長、班級文化、班級管理的核心因素,進行“四有”好教師團隊和導師團隊建設,從關愛、責任、好學、創造共同體建設四個方面進行實踐行動。“四有”教師團隊建設與班級導師團隊建設為推進“班級行動”奠定了堅實的基礎。

學校確定“班級行動”的實踐內容后,在全校教職工大會上進行解讀,組織教師和班級導師團隊參與實踐探索;學校明確了“班級行動”的實踐進度和目標,分別在教育教學研討會和“龍江問學”講堂上進行研討交流,提升老師們對王陽明教育思想當代價值的認識和實踐熱情。

(二)行動與活動同行,創新實踐路徑

王陽明教育思想當代價值落實到班級行動中,就需要結合當下班級管理和發展現狀,探索具體可行的實施策略,主要從五個方面進行創新實踐:

1.“身心融合”創新德育實踐活動

班級圍繞王陽明教育思想中的“學、問、思、辨、行”,即“能其事”“解其惑”“通其說”“精其察”“履其實”,開展相關的德育實踐活動,在班會課和道德與法治課堂進行創新實踐。例如,學校舉行的“模擬法庭”庭審展示活動,以“學、問、思、辨、行”五個基本要素設計和開展活動,活動將課內與課外、書本與生活有機結合,學生通過親身參與模擬法庭活動,熟悉司法審判的程序、過程;利用身邊的人和事的案例對學生進行法治教育,增強法律意識和自我保護意識,同時也鍛煉自己的社會適應能力,提高分析判斷、辨別是非的能力,在認識、體驗與踐行中促進正確思想觀念和良好道德品質的形成與發展。庭審活動由學生自己設計、自己組織、自我展示,培養了學生綜合素養。

2.“知行合一”探索班級活動新路徑

從認知與體驗相統一的角度,把“知行合一”的傳統文化思想與新時代精神融合,實踐創新與班級活動相融合,創新班級活動路徑,在促進學生發展技能的同時,提升學生的品格素養。

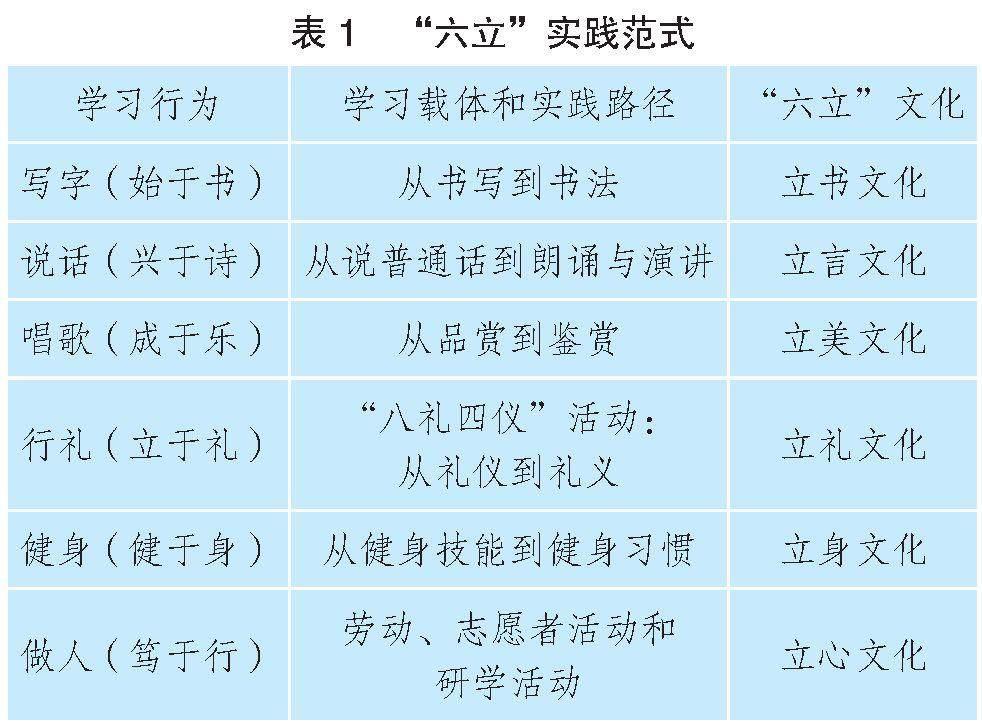

各班級從學生的基本學習行為入手組織開展系列活動:從書寫、誦讀、品賞(或唱歌)、行禮、健身、做人,逐步形成立書文化(從寫字到書法)、立言文化(從說普通話到演講)、立美文化(從品賞到鑒賞)、立禮文化(從禮節到禮義)、立身文化(健身)、立心文化(從做事到做人)的“六立”文化,通過“藝”,導向“行”;通過“行”,導向“德”;通過“德”,導向“能”,提升了學生的德育品格。在班主任主導下,各班級整合班級學科資源,進行跨學科整合,組建了以體驗為主的“教育戲劇”活動小組(語文課本劇、英語情景劇、歷史劇);以探究為主的“水文化”活動小組(化學、生物、地理);以學生活動策劃、開展、成果總結、學生評價等為主的“新六藝”活動小組,通過體驗、探究的形式育德于行,落實知行合一,初步形成“六立”實踐活動范式(見表1)。

3.“四立教育”拓寬班級活動新空間

學校為各班級配備了班級導師團隊,開展“四立”(立志、立學、立誠、立行)德育實踐活動,以“四立教育”為重點,創新育人課程,促進學生全面發展。“立志”主要是立志教育、國防體驗式教育、學生生涯發展規劃等;“立誠”主要利用晨會開展誠信教育、禮儀規范教育、通過青春儀式和畢業典禮進行的感恩教育;“立學”主要開展各類型的學習講座、“龍江問學”講堂學習經驗分享、勞動心理教育等;“立行”主要強化體育鍛煉、指導假期生活、開展“知行合一”研學旅行課程。初一年級沿長江步行,開展“龍江問學”研學旅行;初二年級學習陶行知精神,前往安徽歙縣陶行知故鄉,開展“走好行知路”研學旅行;初三年級學習王陽明思想,前往浙江紹興王陽明故鄉,開展“走好陽明路”研學旅行等。通過拓展班級活動,為學生提供更多的活動空間和資源,豐富了學生多樣化的活動體驗。

4.“六維三級”創新班級育人新評價

陽明先生“尊德性”“道問學”合一的思想,可創新轉化為德性與智性的融合,為大德育實踐提供實施路徑。學校將課程建設、課堂教學與育人實踐緊密融合,進一步提升學生的關鍵能力和必備品格。在學校“1+6”畢業評價體系引領下,各班級對學生實行“六維三級”評價:六維即“始于書、興于詩、立于禮、成于樂、健于身、篤于行”;三級是“外塑形、內化心、成自然”(見表2)。

5.“心物一體”打造學生成長新場域

王陽明認為,心之所發便是意,意之所在便是物。只有身體力行和“事物”,才能將心與物聯通。品格是無形的、內隱的、精神的;環境則是有形的、外顯的、物化的。如何將這兩者結合起來,使其相互促進、相得益彰,這就需要從心與物的關系探索課程實施的物境、情境、意境三者的創設與轉換,尤其是探索“意境”是如何通過具體的事情來磨煉學生品質的。

各班級借助學校建設的書法、禮儀、詩歌、藝術、體育、行知六個長廊,以及學校新建設的講述陽明先生師生問學過程的“龍江問學”雕塑,記錄陽明先生在龍江登龍舟提出立志等學說場景的“龍江之會”,讓學生“志于學”、誠意正心的“志學園”“誠行園”,培養學生的道德觀念和品德素養,促進學生做“行知合一”的陽光少年。

總之,王陽明教育思想對提升學生道德品質,培養學生綜合素養具有重要意義。我們將繼續探索更多有效路徑,以使王陽明教育思想的當代價值真正落地生根。