新時代背景下詩經音樂的創作與實踐研究

蔣波 陳鴻英

【摘 要】在新時代背景下,詩經音樂的創作與實踐面臨著新的挑戰和機遇。隨著社會的發展和人們審美需求的變化,詩經音樂的創作需要與時俱進,融入新的元素和風格,以滿足當代人的審美需求。文章分析了詩經音樂的歷史淵源和文化內涵,闡述了詩經音樂在當今社會的重要性和價值,從傳承與創新、多樣性與包容性,探討了新時代背景下詩經音樂的創作與實踐成果。

【關鍵詞】詩經音樂;新時代;創作;實踐;傳承與創新

【中圖分類號】I207.22 【文獻標識碼】A 【文章編號】1007—4198(2024)05—187—04

新時代賦予了中華優秀傳統文化新的時代內涵,詩經作為第一部詩歌總集,在歷史長河中成為無數中華兒女的精神家園。那來自遙遠先民淳樸浪漫、情感真摯,宴享賓客,緬懷祖先的歌聲,仿佛仍在耳畔回蕩。詩經作為中國優秀傳統文化的重要代表,在新時代下,如何傳承和創新,本文將結合古代詩經音樂創作和當代詩經音樂創作情況的梳理做一些研究。

一、古代詩經音樂創作流變

《漢書·食貨志》:“孟春三月,群居者將散,行人振木鐸,徇于路以采詩,獻立太師,比其音律,以聞于天子。”①從以上文獻可知,古代帝王很早就知道歌詠是人們情感外在表達的一種方式,因此,專門設置采詩官一職負責搜集民間詩詞。每年初春時節,手搖木鐸的采詩人員行走于山村田野,將采集到的詩交由采詩官整理好后由掌管音樂的樂官太師負責配上樂曲后再由樂師唱給天子聽。《國語·召公諫弭謗》:“故天子聽政,使公卿至于列士獻詩,瞽獻曲,史獻書,師箴,瞍賦,矇誦”②。可以看出先秦時期的天子普遍采取聆聽歌詩的方式來了解民情,目盲樂師則負責譜曲創作演唱工作。據鄭樵《通志》記載:杜夔入魏時,已是年邁之軀,且由于長久得不到機會演習,其掌握的雅樂才藝幾乎荒廢。他掌握的“三百篇”中只有《鹿鳴》等四曲得以傳承。后李延年改了除《鹿鳴》以外的三曲③。這說明,從春秋到三國時期,原有的詩三百的音樂絕大部分已消亡殆盡,傳承下來的就只有四首,且有三首還又進行了改編創作。

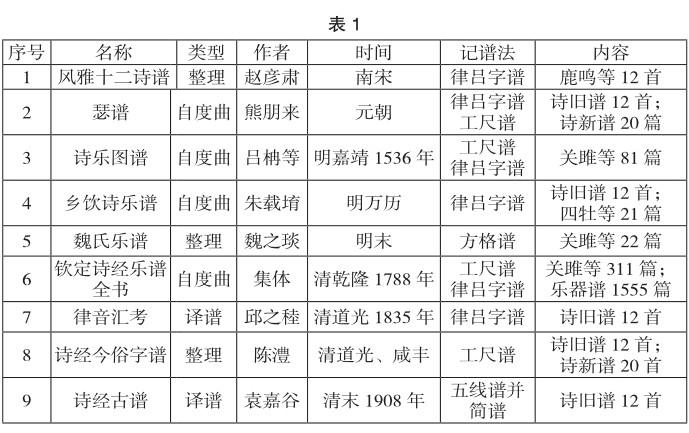

目前所能看到的《詩經》樂譜,大都是唐、宋以后的重新創作,從現有文獻中較有影響力的記載情況歸納起來大致如下(表1)。

從上表統計情況可知,除了熊朋來、呂柟、朱載堉及乾隆欽定的詩經譜都是重新創作的新譜外,其余的都是整理的曲譜和譯譜。從詩經歌譜整個歷史創作軌跡來看,一是自宋至清末,詩經的音樂創作基本以南宋趙彥肅所傳《風雅十二詩譜》為藍本,雖然此本被稱是唐開元年間“鄉飲酒禮”時演唱的十二首詩經歌曲,學術界也多認為是由宋人重新創作的新譜,但歷代的詩經音樂創作者基本借鑒該本,并加入一些新的元素來進行創作。二是歷代對詩經進行音樂創作的目的大致相同:都是為了復興雅樂,傳唱經典。熊朋來創作的目的是為了恢復雅樂的正統地位,不滿足《風雅十二詩譜》的《詩舊譜》,于是選取《騶虞》等20首創作了《詩新譜》“今為瑟譜先之以風雅頌仍以雅律通俗譜使建者可按譜而求聲”④;呂柟的創作目是“復雅頌之古樂”;朱載堉則認為詩三百皆可以歌,“而人不能歌者,患不知音耳。茍能神解意會,以音求之,安有不可歌之理乎?臣嘗取三百篇詩一一弦歌之,始信古樂未嘗絕傳于世。”⑤乾隆則是為了彌補朱載堉、呂柟在創作中沒有做到“一字一音”而失去古意及樂譜中的缺陷,不足以展現《詩經》盛大的全貌,因此要求樂工遵循“一字一音”要求進行全面創作。三是創作的詩經體量上來看,乾隆時期的《欽定詩經樂譜全書》是把《詩經》305首和苼詩6首,包括1555首器樂譜全部涵蓋,全書當之無愧。其余的古譜都是選取其中篇章來度曲。四是記譜形式多樣,涉及工尺譜、律呂字譜、和琴、瑟指法字譜、方格譜等多種。所有樂譜一般以一字一音為主,朱載堉自己創作的為一字多音,《魏氏樂譜》中的《風雅十二詩譜》,也不再是一字一音,而是在保留原有旋律基礎上,加入經過性的裝飾音⑥。樂譜音階形態不一,既有五聲、六聲,也有七聲。音樂的速度、時值、節拍、節奏等沒有明確標注,需要打譜或譯譜者根據理解來確定,隨意性大,對譯譜者技術能力要求頗高。

二、現代詩經音樂創作情況概述

五四運動至新中國成立前,不少在國外求學歸來的音樂家投入到詩經音樂的創作中。著名歌唱家、作曲家應尚能先生于1938年在上海國立音專創作的獨唱曲《無衣》;人民音樂家冼星海于1944年在前蘇聯創作的獨唱曲《風雨》;著名作曲家江定仙于1944年4月在《樂風》上發表的合唱曲《呦呦鹿鳴》等。這些音樂作品集中反應了音樂家們在學習、掌握西方音樂技法基礎上,以更開闊的國際視野將西方作曲技法中的和聲、曲式、調性、節奏、結構、伴奏等與民族傳統文化相融合,從詩經為代表的中國古典詩詞為切入點,創作了具有鮮明特色和時代烙印的中國藝術歌曲、合唱曲等,對中西音樂融合做了許多有益的探索和實踐,不僅給中國傳統音樂注入了新鮮活力,也為中國音樂文化的發展奠定了重要基礎。

三、當代詩經音樂創作概述

1949年至2012年,也有少數音樂家對詩經部分篇章進行了音樂創作。美籍華裔作曲家譚盾先生于1982年創作了弦樂四重奏《風·雅·頌》;旅美中國作曲家周勤如于1985年和1994年分別創作了《將仲子》《關雎》兩首詩經作品;著名作曲家周龍先生于2002年創作了《桃夭》等兩首合唱作品。這個時期的詩經音樂創作,主體是學院派的專業作曲家,尤其是70、80年代成長起來的一批年輕作曲家,運用西方現代音樂技法來表達具有中國意味的音樂作品。他們大膽突破傳統單線音樂思維定式,將更多現代音樂的技法和元素融入到中國傳統文化意境之中,突出氛圍和色彩,音樂表現的類型更為多樣和豐富,繼續延續傳統文人音樂的內斂、含蓄、淡雅和平和,使音樂在民族文化基礎上更具國際視野。

四、新時期詩經音樂創作及作品概況

黨的十八大以來,在傳承和弘揚中華優秀傳統文化方面出臺了一系列政策措施,為中華優秀傳統文化進一步創造性轉化、創新性發展,提供了堅強的保障,提升了全民的思想意識。進入新時期后,對于優秀傳統文化的挖掘、整理、創新等工作步入快車道,尤其是科學技術的不斷進步,各類音樂制作軟件的推陳出新、開發利用,網絡及移動互聯技術的迅猛發展等為詩經音樂創作和播放創造了條件。同時,電視媒體為詩經音樂的展示提供了重要的渠道和平臺,尤其是央視一臺的《經典詠流傳》,讓很多新創作的詩經作品呈現在觀眾面前,央視一臺《古韻新聲》欄目也為新創作的詩經作品提供了展示窗口。在詩經音樂創作過程中,不同專業、不同類別,不同職業、不同地域,不同年齡、不同性別的群體和個人都抱著極大的熱忱和情懷投入到如火如荼的創作隊伍中。它們中有專業藝術團體也有文化藝術公司;有專業藝術院校也有地方文化單位;有古典、民族音樂作曲家也有流行音樂創作人;有著名藝術家也有音樂愛好者;有大學教授也有中學教師;有獲得國家藝術資金項目支持的,也有自費制作出版的等。

十年來,市面上涌現出了不少的詩經音樂作品。歸納起來有兩個方面的內容,一是詩經曲譜方面,包含對詩經古譜的譯譜、打譜和編配以及對詩經篇章的重新度曲,如河南博物院華夏古樂團根據《魏氏樂譜》譯譜、編配的詩經系列作品;河北滄州著名音樂家常連祥創作的15首詩經曲譜等;二是詩經音樂作品方面,既包含公開出版的音視頻CD專輯,黑膠唱片,也包含在各大網絡平臺播放的音視頻作品等。對公開出版的曲譜列表如下(表2)。

詩經曲譜方面:從以上列表可以看出,十年來,公開出版的五部詩經曲譜,兩部是譯譜,一部是著名古琴藝術家楊青老師以《四庫全書》中《詩經》琴譜為本,選取了16首詩經篇目與其弟子一起完成的譯譜、打譜和編配;第二部是杭州市勝利實驗學校音樂教師吳瑤香老師根據杭州文瀾閣藏本《欽定詩經樂譜全書》,將鐘磬律呂字譜翻譯成簡譜。三部原創曲譜,一部是著名音樂家趙季平老師創作的風雅頌交響樂總譜中的《關雎》《玄鳥》兩首藝術歌曲;一部是以親子故事為主的《教孩子唱學詩經》,內含樊文婷創作的25首詩經篇目;第三部是本文作者從2013年5月起歷時三年八個月創作完成的《詩經305首歌曲集》,這也是目前除《欽定詩經樂譜全書》外最全的原創詩經歌譜。

詩經音樂作品方面:各大網絡音樂平臺,網絡視頻網站等都有不少的詩經音視頻作品,本文對目前公開出版的音樂黑膠,CD專輯及線上專輯進行統計如下(表3)。

從以上列表可知,進入新千年后,詩經音樂的作品呈現逐漸增長的趨勢,詩經音樂的創作者也來自不同的領域,歸納起來主要有以下幾類:一是著名作曲家創作的詩經作品。如中國著名作曲家金湘先生創作的大型民族交響合唱組曲《詩經五首》;國風音樂教父林海先生創作,著名歌唱家哈輝老師演唱的新雅樂作品《關雎》;著名作曲家馬久越先生創作,方錦龍先生演奏的等《音樂·詩經》等。二是音樂專業背景人士創作的詩經音樂作品,如老鑼創作,龔麗娜演唱的《蒹葭》,屈斌、本文作者創作的《我們把“詩”唱成歌——深圳市鹽港小學詩經歌曲集》;本文作者創作、演唱的《風從何處來》;三是非音樂專業人士創作的詩經音樂作品,如北京師范大學古代文學專業碩士研究生劉智晗創作、演唱的《野有蔓草》;漢天文學宮學者王笑冬老師創作的詩經系列作品;畢業于北京大學外文系日本語專業的程璧創作、演唱的《詩經》等;四是掌握吟誦調的詩詞愛好者錄制的吟誦調的詩經。如曉月根據吟誦調創作的曉月唱詩經。這些詩經音樂創作作品,形式多樣,色彩紛呈,從不同類別、不同角度,不同理解,不同方式等對詩經進行了創作,為詩經的傳播、推廣起到了重要作用。哈輝老師的《子衿》通過電視臺及網絡平臺播放后,反響強烈,很受歡迎,為迎來新時期詩經音樂創作高潮起到了重要的示范和推動作用。隨后,一批知名音樂家和不知名的創作者接連不斷地推出了詩經音樂作品。著名歌唱家于文華老師的《詩經》系列,曲譜來自《欽定詩經樂譜》和林媛的自度曲等,保存著極其豐富的古代音樂文化遺韻。馬久越創作、方錦龍演奏的首張國樂專輯。中西結合,既運用了貝斯、吉他、電聲等現代西洋樂器,又有琵琶、古琴、尺八等傳統樂器,層次豐富,動靜結合,韻味十足。黑龍江大學文學院劉冬穎教授的《風雅弦歌》系列詩經音樂作品,依據古譜而歌,經典雅致。作者本人從《詩經305首歌曲集》中精選出來的12首詩經作品,詩樂意境完美契合。

五、結語

文明生生不息,詩經音樂也不斷創新,與時俱進。十多年來,一大批具有思想性、藝術性、創新性、探索性、觀賞性的詩經音樂作品在充滿正能量的氛圍中被創作推廣出來,為大眾通過音樂這扇窗來學習、了解經典文化提供了途徑。這些詩經音樂作品的創作,從創作者不同的人生經歷、專業背景、理解角度、情緒感知等出發,給我們展現了一個五彩斑斕般的詩經音樂世界,賦予了新的時代內涵和價值。讓大眾在實踐中去感知,感知中領悟,領悟中升華對于中華優秀傳統文化的認知起到了積極作用。對于詩經音樂,我們既要保護和傳承好歷史遺留下來的經得起時間檢驗的音樂作品,也要依據時代趨勢創新性發展,創作屬于這個時代的音樂作品。我們既是歷史的見證者,也是歷史的創造者,讓我們共同攜手,為把詩經為代表的中華優秀傳統文化繼續推廣開來、傳承下去,貢獻智慧和力量。

注釋:

①〔漢〕班固,著.漢書·食貨志[M].北京:中華書局,2017.

②〔戰國〕左丘明,著.國語·召公諫弭謗[M].北京:中華書局,2014.

③〔南宋〕鄭樵,著.通志[M].北京:中華書局,2023.

④熊朋來.瑟譜[M].上海:商務印書館,1936.

⑤朱載.鄉飲詩樂譜[M].上海:商務印書館,1931.

⑥劉冬穎.《詩》樂之教的文化闡釋及歷史傳承[J].中南民族大學學報,2021(12).

參考文獻:

[1]何添.關于大學流行音樂欣賞課程的思考與建議[J].當代音樂,2018(11).

[2]梁志鏘.《詩經》與《楚辭》音樂研究[M].上海:上海古籍出版社,2010.

[3]劉冬穎.《詩》樂之教的文化闡釋及歷史傳承[J].中南民族大學學報,2021(12).

基金項目:本文系2021年度深圳信息職業技術學院詩經文化研究項目之《新時代背景下詩經音樂的創作與實踐》(項目編號:SZIIT2022SK022)階段性成果。

作者簡介:蔣波(1974—),男,漢族,江蘇東臺人,碩士,深圳信息職業技術學院,副教授,研究方向為音樂創作;陳鴻英(1982—),女,漢族,河南周口人,碩士研究生,深圳信息職業技術學院,講師,研究方向為漢語言文學。