鑄牢中華民族共同體意識融入中職旅游服務類專業課程質量評價標準的研究

余冰

本文系廣西教育科學“十四五”規劃2022年度教育評價改革專項重點課題“中職學校鑄牢中華民族共同體意識教育融入專業課程質量評價體系研究”(課題編號:2022ZJY382)研究成果。

摘? 要:2021年,教育部等四部門印發的《深化新時代學校民族團結進步教育指導綱要》里明確提出,在高中階段,要引導學生深入了解我國是一個統一的多民族國家的基本國情,鑄牢中華民族共同體意識。文章對在鑄牢中華民族共同體意識融入職業教育專業課程教學質量評價體系構建中遇到的困難展開了研究,以廣西壯族自治區柳州市第二職業技術學校旅游服務類專業“茶藝服務”課程為例,提出了將鑄牢中華民族共同體意識滲透中職院校的專業課程路徑,并構建了融入課程的質量評價標準,總結了如何評估和誰來評估鑄牢中華民族共同體意識融入中職學校專業課程實施過程中的質量及取得的成效,從而帶動職業教育思政課與課程思政教學改革,完善鑄牢中華民族共同體意識課程體系的建設。

關鍵詞:中華民族共同體意識;中職院校;質量評價體系;職業教育

中國是多民族大國,在人類歷史的長河中,各民族團結一致,共同創造了華夏五千年文明,形成了民族一家親的民族意識。隨著時代的發展,各民族也逐漸形成新的發展特點,因此鑄牢中華民族共同體意識需要在發展過程中擁有共同的精神家園,打造文化共同體,實現各民族之間對各自文化的欣賞和認可,提高民族理解力,加強民族團結。中職學生處于培養各方面正確認知的重要時期,將鑄牢中華民族共同體意識融入專業課程的教學內容中,主要是教師將中華民族共同體知識與中華民族傳統技藝傳授給學生,增強中職生自覺保護和傳承民族傳統技藝的意識,提高人才培養質量,最終達到服務民族地區經濟發展的目的。

近年來,國內不少學者對各級院校鑄牢中華民族共同體意識實踐體系構建方面進行了研究,主要將視角聚焦在職業學校鑄牢中華民族共同體意識教育評價體系的構建方面,提出了新時代職業教育評價改革具有鮮明的職業性導向,認為構建新時代職業教育的評價體系,需要明晰評價主體與評價對象的特點、關系;要改革評價內容,構建對黨委政府管理、學校辦學、教師教育教學、學生學習、企業(包括社會)服務教育等全方位的評價內容體系;要改進評價方式,強化過程性評價、探索增值性評價、改進結果性評價、健全綜合性評價。

由此,相關人員應開始關注鑄牢中華民族共同體意識教育在院校中師生參與的有效性,關注院校開展鑄牢中華民族共同體意識教育工作的實效質量。但由于對中職學校鑄牢中華民族共同體意識教育融入專業教學的質量評價體系還存在研究缺失的情況,因此需要國內諸多學者進一步開展關于教育質量評價體系改革的研究,為其探尋出路。

一、鑄牢中華民族共同體意識融入專業課的必要性

(一)實現“中國夢”需要民族團結穩定

團結的多民族國家是中華民族的基本國情,團結與穩定是中華民族共同發展進步和實現中華民族偉大復興的中國夢的最主要前提。黨的十八大至今都十分重視民族團結進步事業,并部署了一些重要政策,以推動民族團結進步事業的健康發展。

2022年,國家民委出臺了全國民族團結進步示范市(地、州、盟)、縣級(市、區、旗)全國考核標準,明確要求建立健全社會主義宣傳教育的常態化體系,把鑄牢中華民族共同體價值觀重新融入全國高等教育體系。2021年,教育部等四部門印發《深化新時代學校民族團結進步教育指導綱要》的文件里明確提出,在高中階段,要引領學生進一步認識到中國是一個完整的多民族國家的基本國情,鑄牢中華民族共同體意識。

(二)自治區發展需要加強民族團結進步教育

廣西壯族自治區自古以來就是我國的少數民族聚居地之一,有11個世居少數民族,區域民族特色明顯。2021年的《廣西少數民族學校工作的“十四五”計劃》明確提出,把民族團結進步教學作為各級各類學校的教學計劃,納入教學的全過程中,以發揮課堂教學主渠道和校園文化主陣地的功能;強化課程資源建設,開好民族團結進步教育課程,提高民族團結進步教育的針對性和實效性。

(三)服務本地經濟發展需要的技能型人才

加快經濟社會化是實現世界各領域各民族共同成長、共同富裕的目標道路。民族地區經濟社會發展狀況涉及當地鑄牢中華民族共同體意識的成效。以柳州市第二職業技術學校的旅游服務與管理專業為例,其生源構成的10%為市區漢族學生,其余90%均為縣級少數民族地區的學生。其中來自三江侗族自治縣、融水苗族自治縣的少數民族學生占40%,這些少數民族縣鎮欠發達,以生產茶葉為主,其制茶工藝及打油茶工藝急需高素質的技能人才,同時傳承與發展本地經濟。將民族技藝融入專業課程,能有效為地區經濟培養人才,服務地區的經濟發展。

二、鑄牢中華民族共同體意識融入中職旅游服務類專業課程的路徑及質量評價指標構建

柳州市第二職業技術學校被評為廣西壯族自治區民族團結進步示范學校,堅持立德樹人,響應黨和政府的號召,扎實推進民族共同體融入育人體系,建立了“一指標、三目標、三主體、六要素”的融入路徑(如圖1所示)。

本研究以旅游服務與管理專業的“茶藝服務”課程為例,從目標構建、指標構建、評價主體構建到質量保證,介紹了民族文化及技藝融入專業課程的實施情況。

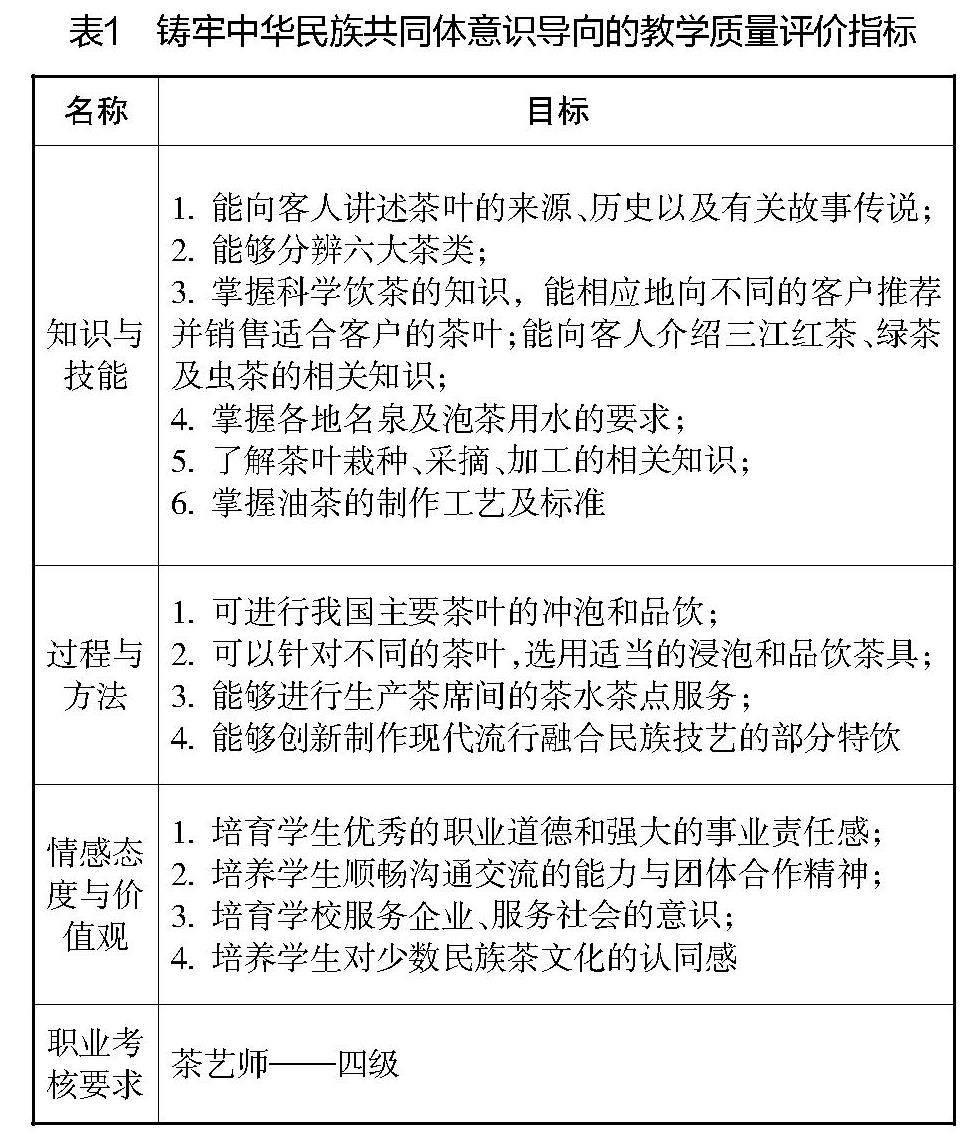

(一)目標建構:鑄牢中華民族共同體意識教育融入中職學校專業課程教學目標分解

遵循中華民族多元一體的基本格局,將中職學校各專業課程中的情感意識與價值觀、知識與能力、行為與技巧三種教育任務,結合中華民族共同體意識下的目標主題的表現效果,建立了各民族文化上的兼收并蓄、社會文化上的互相依存、情感上的互相親近,以及中華民族團結一致的教學價值取向;挖掘與各專業教學內容、專業課程課程思政的契合點,形成注重學生原生文化、注重區域民族特色資源的課程內容文化;以理解、合作、民主和體驗等為特征的課程實施文化,構建形成鑄牢中華民族共同體意識導向的教學質量評價體系。

(二)指標建構:課程實施質量評價指標的構建

1. 依托教師—方案—學生三要素,進行中華民族共同體意識認知和認同指標的構建:“教師—方案”。其主要依據來源于主要政策和關鍵指導綱要,具體指教師的民族團結進步知識、理論方面的教學素養程度,包括教師設計的課程標準與教學方案,體現教師的課程觀念、邏輯起點、課程內涵和知識結構,體現教學過程中的內容設計、教學行為和評價策略等。“教師—學生”的主要體現為教師教法實施的有效性,包括教師課程實施過程中的語言、行為和情感等互動,教師引入文化回應式教學法,挖掘學生原生文化資源并將其轉化為教學策略,通過賦權、關懷等教學行為激發學生對各民族文化的自省與自信;“學生—方案”主要體現在學生與課程實施方案的互動上,體現學生在課堂中的認知行為和情感參與度。構建課堂質量指標,使評價具有可量化性。

2. 依托家庭—學校—社區三要素,進行了鑄牢中華民族共同體意識實踐指標的建設。學校通過與學生家庭和少數民族地方、社區社會的合作,完善校園、家庭、社區合作教育制度,打造溝通交流平臺,通過拓展職業教育各專業的校外實踐教學課堂,把家風教育和中華民族共同體意識教育緊密結合起來,在發揚中華民族的傳統美德的同時,有效實現了實踐評價指標的構建。

(三)評價主體建構:多位一體的評價主體建構

做到了校園和家庭、社區之間的信息通道通暢,發揮了校園、家庭、社區三位一體的“中華民族共同體意識”知識體系與實踐場域的積極影響。創新“家校社共育”方式,實現了多主體課程評價,全面鑄牢了各族師生的中華民族共同體意識。

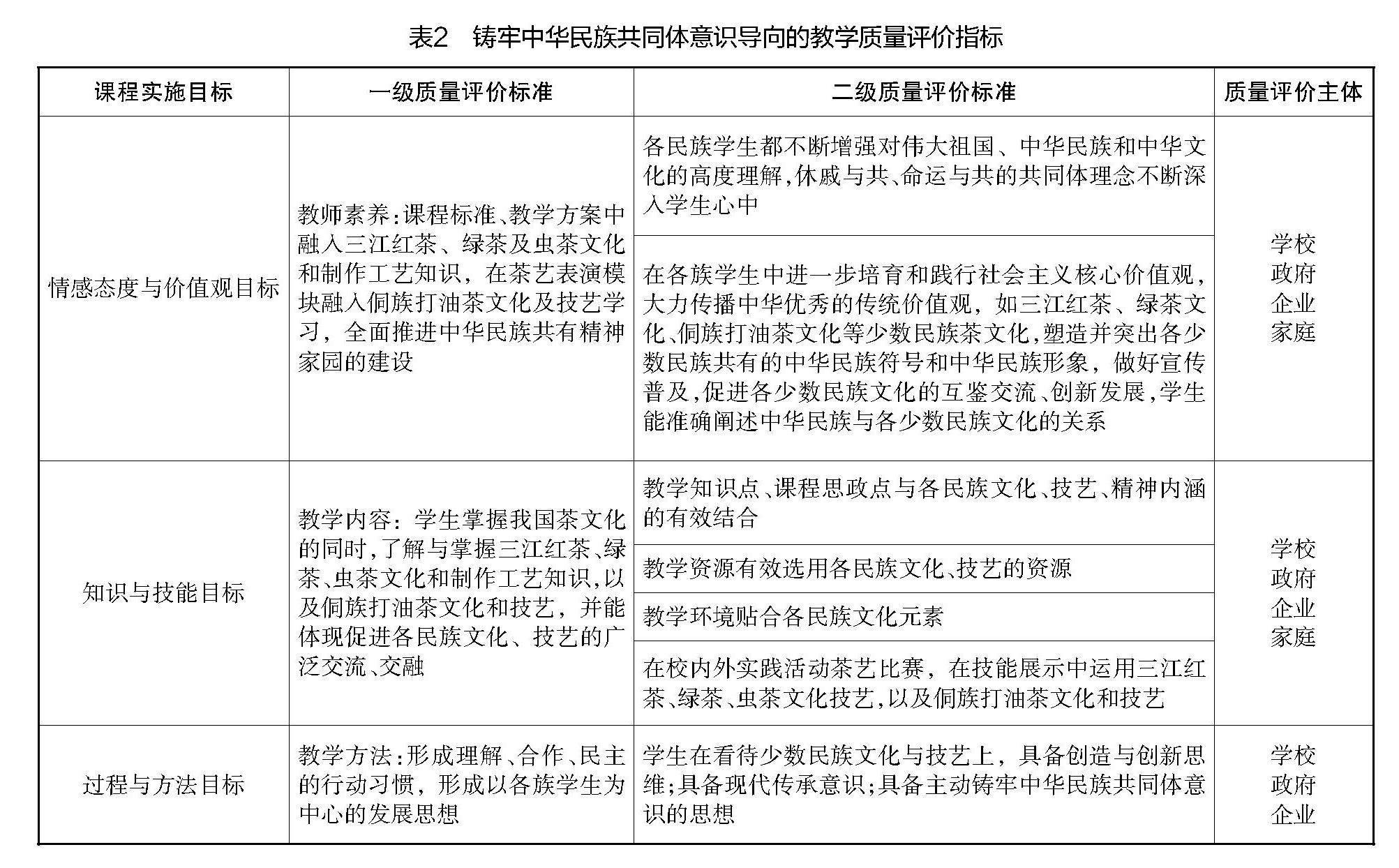

(四)質量保障:中職學校鑄牢中華民族共同體意識課程實施過程質量評估框架的應用

依據所構建的課堂實施質量評估指標,收集學校鑄牢中華民族共同體意識融入專業課程實施過程的證據,如課程標準、教學實施方案、教學課堂實錄和學生學業評價結果等,運用信息化手段分析課程實施質量,檢測鑄牢中華民族共同體意識教育的目標達成度,檢驗鑄牢中華民族共同體意識教學質量評價指標的合理性和適應性。這主要包括學生是否顯現出鑄牢中華民族共同體意識的表征:對鑄牢中華民族共同體意識的符號認同,如是否有正確的中華民族歷史觀等;對自身屬于中華民族共同身份、態度、評價和歸屬感等的身份認同;對價值思想的理解,包括對社會主義核心價值觀的理解與遵守程度,指導民族地區職業院校形成持續改進的鑄牢中華民族共同體意識教育質量保障機制。鑄牢中華民族共同體意識導向的教學質量評價指標如表2所示。

三、中華民族共同體意識融入中職旅游服務類專業課程的教育成效

(一)增強學生中華民族共同體意識

在學校積極推進中華民族共同體知識與技藝融入專業課的形勢下,旅游服務與管理專業課的教師認真落實,貫徹到位,學生民族共同體意識明顯增強;在學校舉辦的“民族團結我同行,各族師生一家親”主題教學活動中,旅游專業學員主動完成了答題任務,90%的學生答題成績超過90分。同時在對“茶藝服務”課程的評價中,95%以上的學生認為課程融入民族文化及技藝,增強了他們自身的自豪感和對民族技藝傳承的責任感。

(二)提高學生服務本地經濟的比例

通過一系列課程的學習,旅游服務與管理專業的學生基本掌握了三江紅茶、綠茶文化和蟲茶制作工藝知識,以及侗族打油茶文化和技藝。每屆有超過70%的畢業生留在本地實習與工作,有效服務了本地經濟發展。其中留在本地實習與工作的20%學生,實習就業于校企合作單位“侗寨廚娘”餐廳,繼續學習與深造少數民族茶文化,師從自治區級的非遺傳承人郭朝陽女士,作為國家非遺傳承人的后備人選,持續傳承與發揚少數民族茶文化。

(三)有效提高學生創新創業精神

創新精神是學生全面發展的重要標志之一,旅游服務與管理專業的教師一直致力于讓學生掌握知識與技能的同時發展創新精神,在教師的引領下勇于創新,在油茶現有的基礎上不斷開拓創新,研發出油茶冰淇淋新品種,并在“柳州市職業教育展示周”中進行展示,大受參展領導及嘉賓的歡迎。同時學生依據當下的潮流情況,研發出油茶奶茶,并形成創業計劃書,參加大學生創業大賽廣西選拔賽,獲得了銅獎。一項項民族傳統技藝被學生認可及創新,增強了學生的民族共同體意識。

(四)民族技藝得到有效傳承

少數民族地區受先天條件影響,欠發達,許多年輕人選擇外出務工改善生活,因此傳統技藝極少有人去傳承,導致部分技藝隨著時間不斷被淡化或流失。隨著“文旅融合”的大趨勢,教育人員要將高素質、有文化、有技能、懂人文與茶相關的一線從業人員的中華民族共同體的知識與技藝融入專業課程,學生通過學習,民族技藝得到有效傳承。

在新時期,鑄牢中華民族共同體的價值觀是各級各類高校立德樹人基本責任的主要部分。中職學校要充分意識到將民族文化及技藝融入專業課程是鑄牢中華民族共同體意識的重要途徑,專業教師應加強自身的思想認識,因地制宜地在專業課程中滲透中華民族共同體的知識與技藝,為民族地區的經濟文化建設提供智力、人才支撐,充分發揮學校服務地方的職能和職責,更好地完成時代賦予中職院校的使命。

參考文獻:

[1]牛治富. 當代中國特色外交對世界的重要思想和理論貢獻[J]. 西藏民族大學學報:哲學社會科學版,2017,38(06):7.

[2]王維東,馬小軍. 全過程教育是鑄牢中華民族共同體意識的題中應有之義:基于民族地區高校教育教學的研究[J]. 寧夏師范學院學報,2022,43(09):17-22.

[3]劉穎. 數字時代中華民族共同體建設的空間轉向與實踐進路[J]. 北方民族大學學報,2024(02):92-102.

[4]孔松虎. 新時代新疆地區民間體育鑄牢中華民族共同體意識的研究[N]. 河南經濟報,2024-03-21(011).

[5]郝國強,李星瑩. 從競生走向共生:六堡茶傳承中的多民族交往交流交融與互嵌式發展:鑄牢中華民族共同體意識的廣西實踐系列之四[J]. 湖北民族大學學報:哲學社會科學版,2024,42(02):43-55.

[6]王賽,賈斌,鄭揚帆,等. 鑄牢中華民族共同體意識的移民生活實踐研究:基于武陵民族地區G村的調查[J]. 濮陽職業技術學院學報,2024,37(02):74-79.

(責任編輯:石子靜)