低碳經濟下貴州省碳排放影響因素分析

羅露璐 繆輝

[收稿日期]2023-12-15

[基金項目]貴州省2023年度教育廳高校人文社會科學研究項目資助“新時代貴州大生態戰略行動縱深推進路徑研究”(2023GZGXRW165)。

[摘 要]為了實現經濟社會發展與生態環境保護雙贏的低碳經濟發展目標,研究影響碳排放的因素已成為當前的研究熱點。文章以2004—2021年貴州省碳排放強度數據為被解釋變量,選用人均地區生產總值、第二產業產值占國內生產總值(Gross Domestic Product,GDP)比重、人均用電量等9個指標作為解釋變量,通過建立標準化多元線性回歸模型,進行回歸診斷與穩健性檢驗。研究結果表明,單位GDP水耗、建成區面積、第二產業產值占GDP比重對碳排放量的增長具有促進作用,而研究與試驗發展(Research and Development,R&D)經費支出、單位GDP能耗和人均用電量對貴州省碳排放量具有抑制作用。最后,文章根據實證結果提出貴州省低碳經濟發展的相關建議。

[關鍵詞]碳排放強度;低碳經濟;影響因素;貴州省

doi:10.3969/j.issn.1673 - 0194.2024.10.052

[中圖分類號]F207;X321[文獻標識碼]A[文章編號]1673-0194(2024)10-0-03

0? ? ?引 言

近年來,二氧化碳排放量增加引起的全球氣候變暖問題,成為國際社會日益關注的熱點。自2003年低碳經濟概念提出后,發展以低能耗、低污染、低排放為基礎的低碳經濟逐漸成為國際共識。為了更好地推動我國低碳經濟發展,改善生態環境,學者們紛紛關注與能源消費有關的碳排放研究,重點集中于碳排放影響因素分析、碳排放現狀、預測及減排路徑等。在這些研究中,研究碳排放影響因素被認為是其中的重要環

節[1-4]。大量研究文獻盡管覆蓋了國家、區域和省級層面,同時涉及空間和時間維度的復雜性,但對于西南地區的重要省份——貴州省的具體分析尚未充分展開。

貴州省地處中國西南腹地,與重慶、四川、湖南、云南、廣西接壤,地理位置十分重要,擁有富饒的礦產資源。其中,煤炭儲量豐富,這對于支撐貴州省的能源需求和促進當地經濟發展具有重要意義。當前,如何實現經濟的可持續發展,同時減少碳排放,以促進經濟增長與環保目標的共同實現,成為貴州省面臨的重要問題。為此,本文采用多元線性回歸的方法,旨在發現影響貴州省碳排放的主要因素,為實現貴州省的減碳目標奠定實踐基礎,更好地推動貴州省低碳經濟的發展。

1? ? ?指標選取與數據來源

1.1? ?指標選取

1.1.1? ?被解釋變量

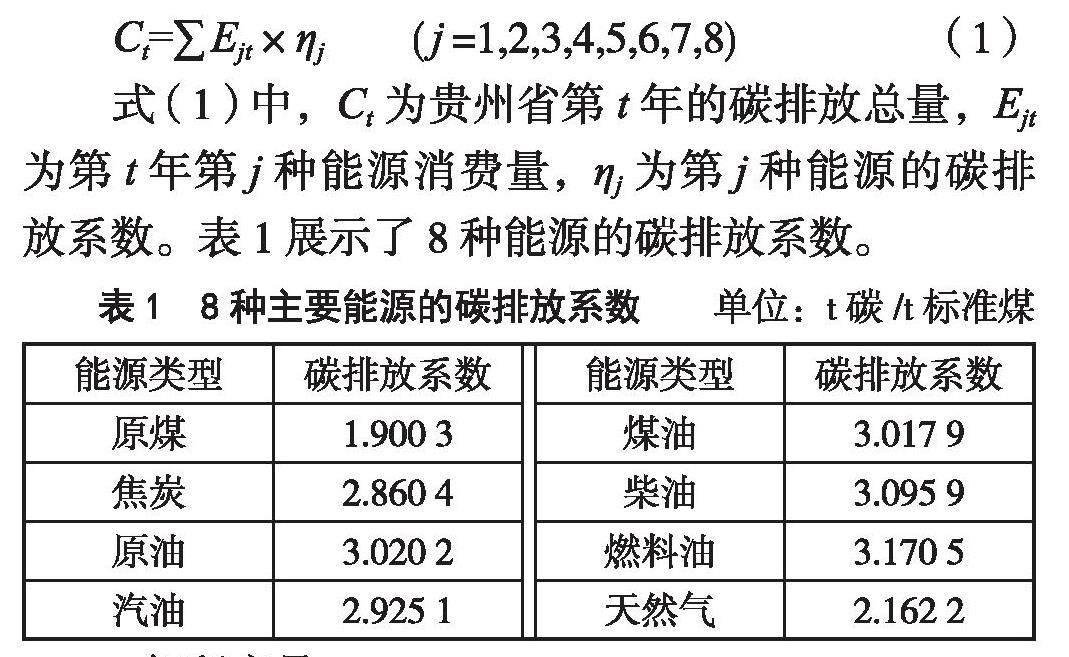

本文將碳排放強度(Ct)作為被解釋變量,即單位GDP的碳排放量。本文借鑒了《2006 IPCC 國家溫室氣體清單指南》和田建國與王玉海[5]的方法,對碳排放量進行測算,如式(1)所示:

Ct=∑ Ejt×ηj(j=1,2,3,4,5,6,7,8)(1)

式(1)中,Ct為貴州省第t年的碳排放總量,Ejt為第t年第j種能源消費量,ηj為第j種能源的碳排放系數。表1展示了8種能源的碳排放系數。

表1 8種主要能源的碳排放系數單位:t碳/t標準煤

能源類型 碳排放系數 能源類型 碳排放系數

原煤 1.900 3 煤油 3.017 9

焦炭 2.860 4 柴油 3.095 9

原油 3.020 2 燃料油 3.170 5

汽油 2.925 1 天然氣 2.162 2

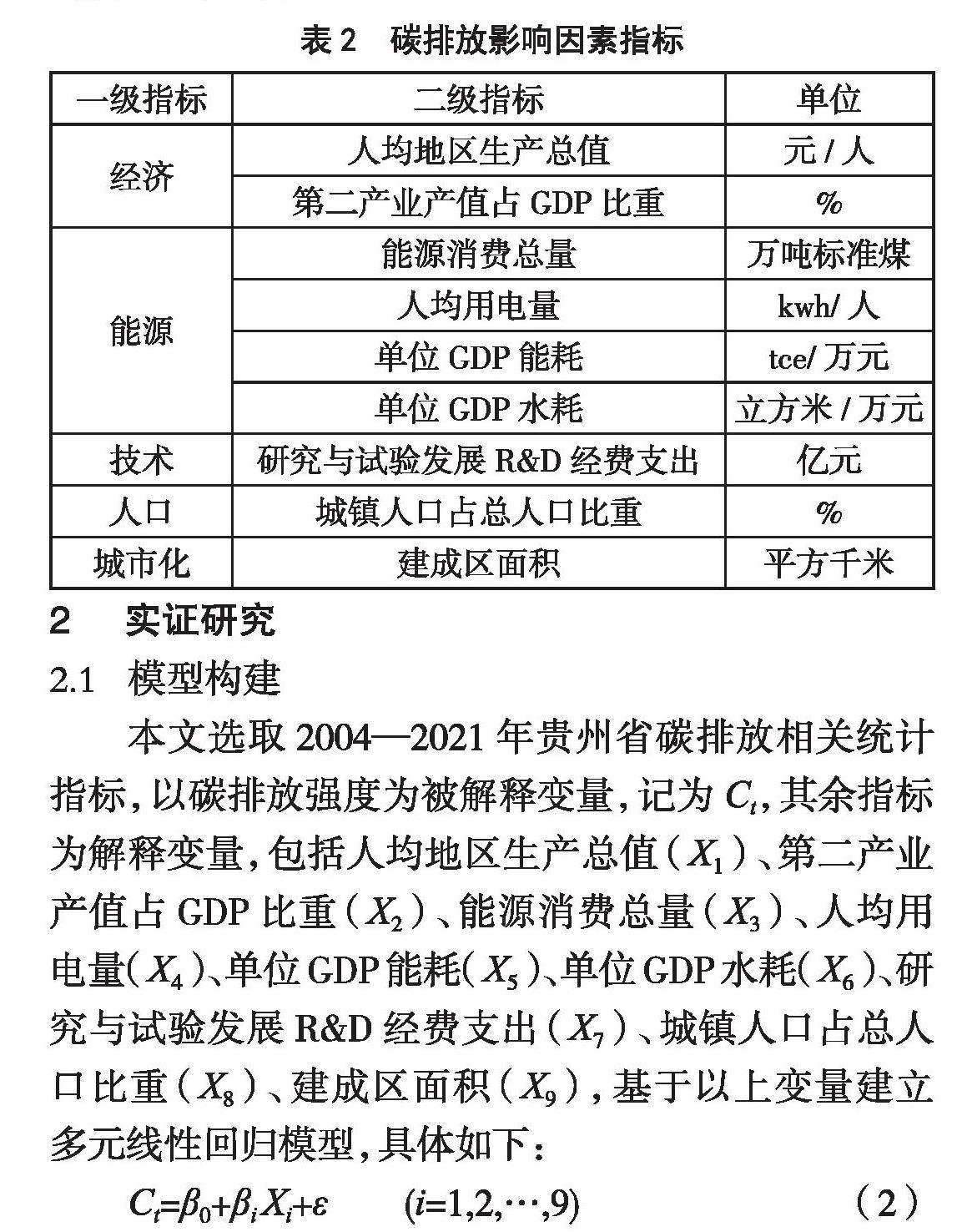

1.1.2? ?解釋變量

國內外學者已從多個層面分析碳排放的影響因素,主要包括經濟、能源、人口、技術、城市化等。不同的影響因素對碳排放量的影響方向和強度也存在差異。基于此,本文選取5個一級指標和9個二級指標作為解釋變量,具體如表2所示。

1.2? ?數據來源

本文選取2004—2021年貴州省部分數據,數據主要來源于貴州省統計局、中國能源統計年鑒與中國環境統計年鑒等。

表2 碳排放影響因素指標

一級指標 二級指標 單位

經濟 人均地區生產總值 元/人

第二產業產值占GDP比重 %

能源 能源消費總量 萬噸標準煤

人均用電量 kwh/人

單位GDP能耗 tce/萬元

單位GDP水耗 立方米/萬元

技術 研究與試驗發展R&D經費支出 億元

人口 城鎮人口占總人口比重 %

城市化 建成區面積 平方千米

2? ? ?實證研究

2.1? ?模型構建

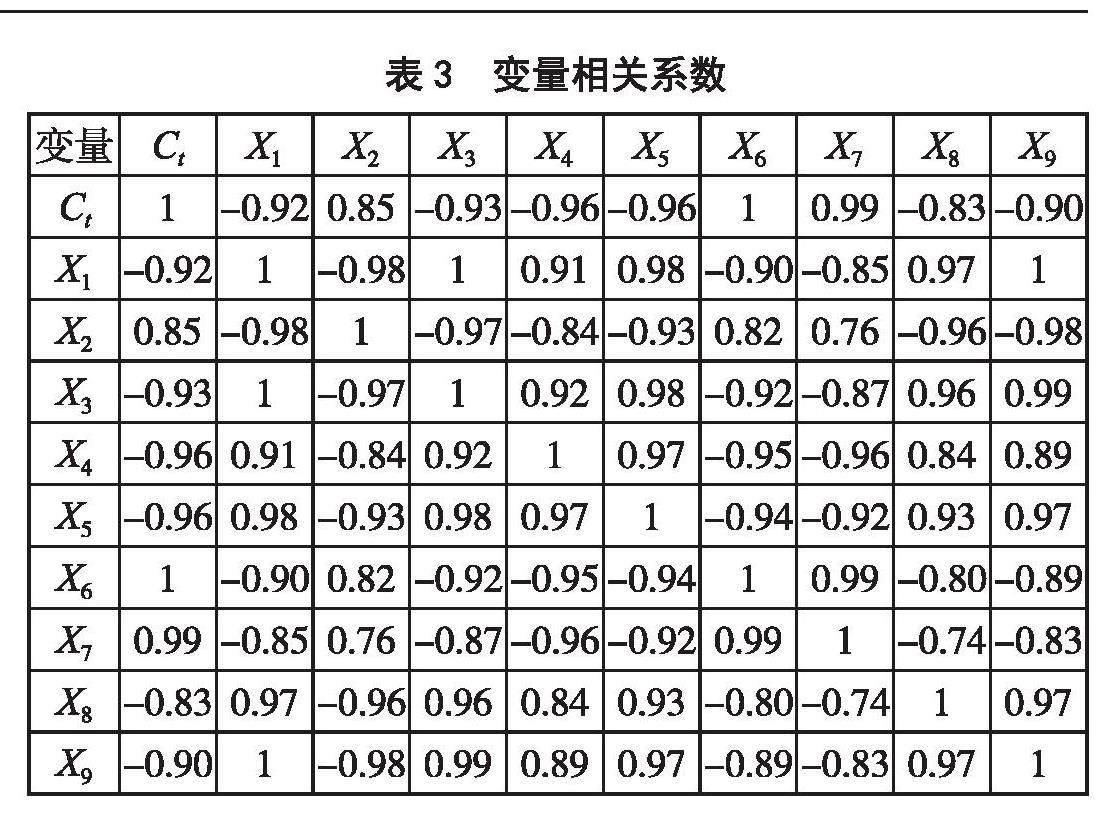

本文選取2004—2021年貴州省碳排放相關統計指標,以碳排放強度為被解釋變量,記為Ct,其余指標為解釋變量,包括人均地區生產總值(X1)、第二產業產值占GDP比重(X2)、能源消費總量(X3)、人均用電量(X4)、單位GDP能耗(X5)、單位GDP水耗(X6)、研究與試驗發展R&D經費支出(X7)、城鎮人口占總人口比重(X8)、建成區面積(X9),基于以上變量建立多元線性回歸模型,具體如下:

Ct=β0+βi Xi+ε(i=1,2,…,9)(2)

式(2)中,ε為殘差項,βi為回歸系數。為了消除變量的單位限制,以便進行綜合測評分析,本文采用“Z-score標準化”,將原始數據轉換為無量綱化指標。

本文先通過計算變量相關系數,檢測碳排放強度是否與其他變量具有相關性,如表3所示。其中,變量間相關系數的絕對值均大于0.7,表明變量間存在顯著的線性相關性。因此,接下來需要進一步研究回歸模型的一些特性。

2.2? ?回歸診斷

為檢驗建立的多元線性回歸模型是否合適,本文進一步進行回歸診斷。回歸診斷需要確定并解決問題如下:①殘差項不存在自相關性(獨立性檢驗)、同方差(等方差檢驗)且服從正態分布(正態性檢驗);②變量間具有線性關系;③變量間不存在完全共線性(多重共線性檢驗);④模型具有穩健性(影響分析)。

2.2.1? ?等方差檢驗

本文首先進行等方差檢驗。本文采用Breusch-Pagan檢驗,得出P=0.602 5,該值大于0.05,可認為殘差項方差基本相等。

2.2.2? ?正態性檢驗

正態性檢驗是指模型的殘差服從正態分布。由

圖1可知,點均在直線附近,且處于置信區間內,通過正態性檢驗。

圖1 正態性檢驗圖

2.2.3? ?獨立性檢驗

DW檢驗(Durbin-Watson test)可用于檢測數據是否具有隨時間變化的自相關關系。結果可知,DW=2.100 575,P=0.148>0.05,說明解釋變量間無自相關關系,殘差相互獨立。

2.2.4? ?線性關系檢驗

成分殘差圖可以檢查被解釋變量與解釋變量之間是否呈線性關系,否則需要建立非線性模型。圖2中兩條線幾乎重合,因此,本文所選數據適合使用線性模型。

2.2.5? ?多重共線性檢驗

為消除多重共線性影響,本文采用逐步回歸法,得出模型中含有X2、X4、X5、X6、X7、X8、X9;但其中X8未通過t檢驗。通過對比模型的擬合優度,由于檢驗不顯著(P=0.135 1>0.05),此時需要剔除變量X8,實現模型擬合最優。

2.2.6? ?穩健性檢驗

為保證模型的有效性,需要進行穩健性檢驗。其中,樣本點1、6、15、18均為異常值點。為了減少模型受異常值的影響,可以采用穩健回歸方法(MM穩健估計)。通過以上檢驗與修正,本文最終得到最優的貴州省碳排放標準化線性回歸模型,具體如下:

Ct=0.276X2-0.134X4-0.221X5+1.164X6-0.308X7+

0.477X9+ε(3)

本文對數據進行了標準化處理,因此可以使用標準化回歸系數來比較不同解釋變量對被解釋變量的影響大小。實證結果顯示,在影響貴州省碳排放的多個主要因素中,它們的影響大小順序為單位GDP水耗(X6)、建成區面積(X9)、研究與試驗發展(R&D)經費支出(X7)、第二產業產值占GDP比重(X2)、單位GDP能耗(X5)以及人均用電量(X4)。

3? ? ?研究結論和建議

由貴州省碳排放標準化線性回歸模型可知,單位GDP水耗對碳排放的影響最顯著,呈正相關關系。這是因為水的獲取、處理和供應過程中需要消耗大量的能源,而能源消耗導致碳排放。因此,貴州省可以通過采用更清潔的能源和提高水資源利用效率,減少單位GDP水耗對碳排放的影響。其次是建成區面積與碳排放強度也呈正相關關系。建成區面積的增加通常伴隨著工業和商業活動的擴張、人口和經濟活動的集中、生活水平的提升和消費模式更豐富等,導致能源的需求增加,從而帶動碳排放的增加。因此,貴州省可以通過采用更具可持續性的城市規劃、綠色建筑建設和交通管理等措施,減少單位面積的碳排放。此外,第二產業產值占GDP比重也與碳排放強度正相關,經濟發展中工業化的推進往往伴隨著更大規模的生產和更多的工業活動,這促進了能源使用,而能源使用則推動了經濟增長,但同時也帶來了碳排放。

另外,研究與試驗發展(R&D)經費支出、單位GDP能耗以及人均用電量與碳排放呈負相關關系。這表明低碳經濟概念提出后,貴州省較好地將技術創新成果應用于生產領域,采用更高效的生產和能源利用技術,減少了對高碳能源的依賴,有效提高了生產過程中的資源利用效率,實現了“用電≠排碳、用能≠排碳”的目標,從而降低了碳排放強度。

因此,貴州省可以采取有效的技術創新、促進能源效率提升和推動產業結構升級等手段,同時加強企業和行業的碳排放監管,實現經濟增長和碳排放減少。總之,貴州省要采取可持續的發展戰略,降低碳排放強度,更快更好地發展低碳經濟。

主要參考文獻

[1]任宏洋,杜若嵐,謝貴林,等.中國碳排放影響因素及識別方法研究現狀[J].環境工程,2023(10):195-203,244.

[2]徐英啟,程鈺,王晶晶.中國資源型城市碳排放效率時空演變與綠色技術創新影響[J].地理研究,2023(3):878-894.

[3]蘇宇凡,劉珺,孟鑫,等.資源型地區碳排放時空演變和影響因素分析[J].遙感信息,2023(5):114-121.

[4]田澤,王顥霏,任陽軍.碳排放約束下我國工業水資源利用效率及其影響因素研究[J].資源與產業,2023(5):50-60.

[5]田建國,王玉海.財政分權、地方政府競爭和碳排放空間溢出效應分析[J].中國人口·資源與環境,2018(10):36-44.