基于“5+2+1”預就業人才培養模式分析

龔鳴敏?羅利平?周勝?戚蘭?強靜仁

摘要:以數據擬合為基礎,在六大假設的前提下,以武漢學院為研究對象,得出該校的就業情況。本研究創新型提出了“5+2+1”預就業人才培養模式,系統完善新工科專業實踐課程教學體系。研究通過優化應用型人才培養計劃,削減20%理論課教學時間,用5個學期左右的時間完成理論教學,2個學期左右時間完成校內實踐,1個學期時間開展校外工程實踐對提高大學生就業質量和學校發展水平具有重要意義。

關鍵詞:大學生就業;數據擬合;預就業人才培養模式

引言

據《2022年武漢市統計年鑒》數據顯示,該市從業人員數量逐年增加,形成勞動力市場供給端膨脹的現狀。主要原因如下:武漢市在校大學生數量不斷擴張,呈海納百川之勢匯聚眾多高質量人才。從整體來看,2023年武漢市應屆高校畢業生達到59萬人,居歷史高位;留漢創業人數達30.6萬,幫扶10.5萬失業和就業困難人員實現就業[1]。從部分重點高校公布的研究生計劃招生數據來看,在2020年至2023年期間中國地質大學(武漢)總擴招1300余人,武漢大學總擴招400余人,華中農業大學擴招900余人。由于碩士博士的設立門檻和招生標準都更高,大學研究生數量可作為衡量高校質量的參考指標,因此筆者推斷在漢大學生質量在不斷攀升。期間湖北省人社系統以“才聚荊楚”工程為統領,不斷完善落實相關政策扶持,鼓勵高校畢業生來鄂留鄂創業和在漢發展。高校擴招、大學生質量提高以及留漢比例增加,帶來的部分企業破產倒閉和大部分企業裁員縮招,武漢市整體就業情況陷入內卷形態,勞動力市場供給端競爭愈發激烈。

一、武漢學院就業情況預測

據武漢學院提供的《2020—2023就業率匯總》數據來看,見表1。畢業人數呈波動狀態,而就業率整體呈上升態勢,造成這種現象的原因無非是勞動力市場對大學生的需求分供過于求、供求平衡、供不應求三種態勢。影響大學生就業的因素有多種,本文選取了幾種最重要的因素作為建立模型的條件,對2024年武漢學院的就業形勢進行預測。

(一)基本假設

1. 政府在2020—2023年沒有出臺對大學生就業影響很大的政策和措施;

2. 武漢學院畢業生就業人數的變化率與市場的勞動力需求呈正相關關系;

3. 武漢學院畢業生就業人數的變化率與畢業生的綜合素質呈正相關關系;

4. 影響武漢學院大學生就業的因素沒有很大的變化;

5. 武漢學院提供的就業數據為真實的就業情況;

6. 部分畢業生自身的主觀原因影響了自身的就業。

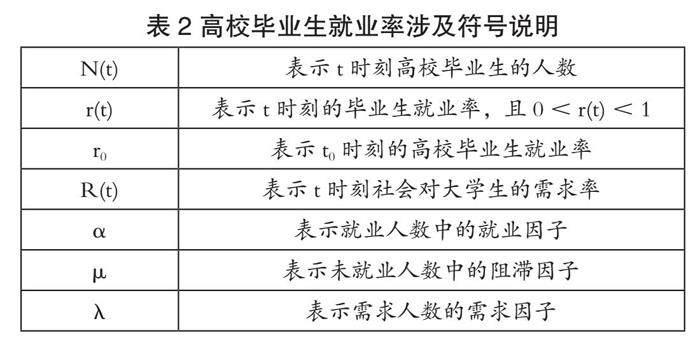

(二)符號說明見表2。

(三)構建模型

大學的就業人數變化量是由就業市場需求、就業欲望和就業障礙決定的,因此可構建模型如下:

其中,λ、α、μ均為比例系數。假設α+μ>0,則當N(t)為常數時,得到大學畢業生的就業滿足一階微分方程:

在這個方程中,r(t)代表高校畢業生的就業率,λR(t)代表就業市場的需求,α代表畢業生就業欲望,μ代表畢業生就業障礙。通過求解這個微分方程,我們可以得到高校畢業生的就業率隨時間的變化情況。

假設模型中的R(t)=R是一個常數,則就業率為:

整理后得到該模型的不穩定平衡解:

因此:

當μ>λ·N時,有rc>0,這就表明,只要影響畢業生就業的因素較大(或社會對大學畢業生的需求量較小),就存在不穩定的畢業生就業率,也就是就業市場存在一定的挑戰。

當μ→+∞時,有rc→1,這就表明,只要影響畢業生就業的因素非常大,就一定會出現非常不穩定的就業率。在實際情況中,由于政府的宏觀調控,非常不穩定的就業率是不可能存在的,也就是可避免的,即當就業率偏離預定范圍后,政府會采取改善措施,阻止事態繼續惡化。

當rc<r0時,有r(t)>rc,這就表明,只要不穩定的就業率低于初始的就業率,那么必定存在畢業生的就業率超過不穩定的就業率,也就是說就業市場的就業情況相對穩定,畢業生在就業市場中具有相對穩定的就業機會[2]。

(四)模型求解

由于在實際調查研究中需求率是難以完整統計的,所以在此次研究中不考慮市場需求,令λ=0,所以研究方程為:

①

通過武漢學院提供的數據求出α和μ。

設年份為t(t1、t2、……、tn),就業人數為N(N1、N2、……、Nn),就業率為r(r1、r2、……、rn),則將①進行差商近似處理得到:

②

設,則②方程可視化為:

③

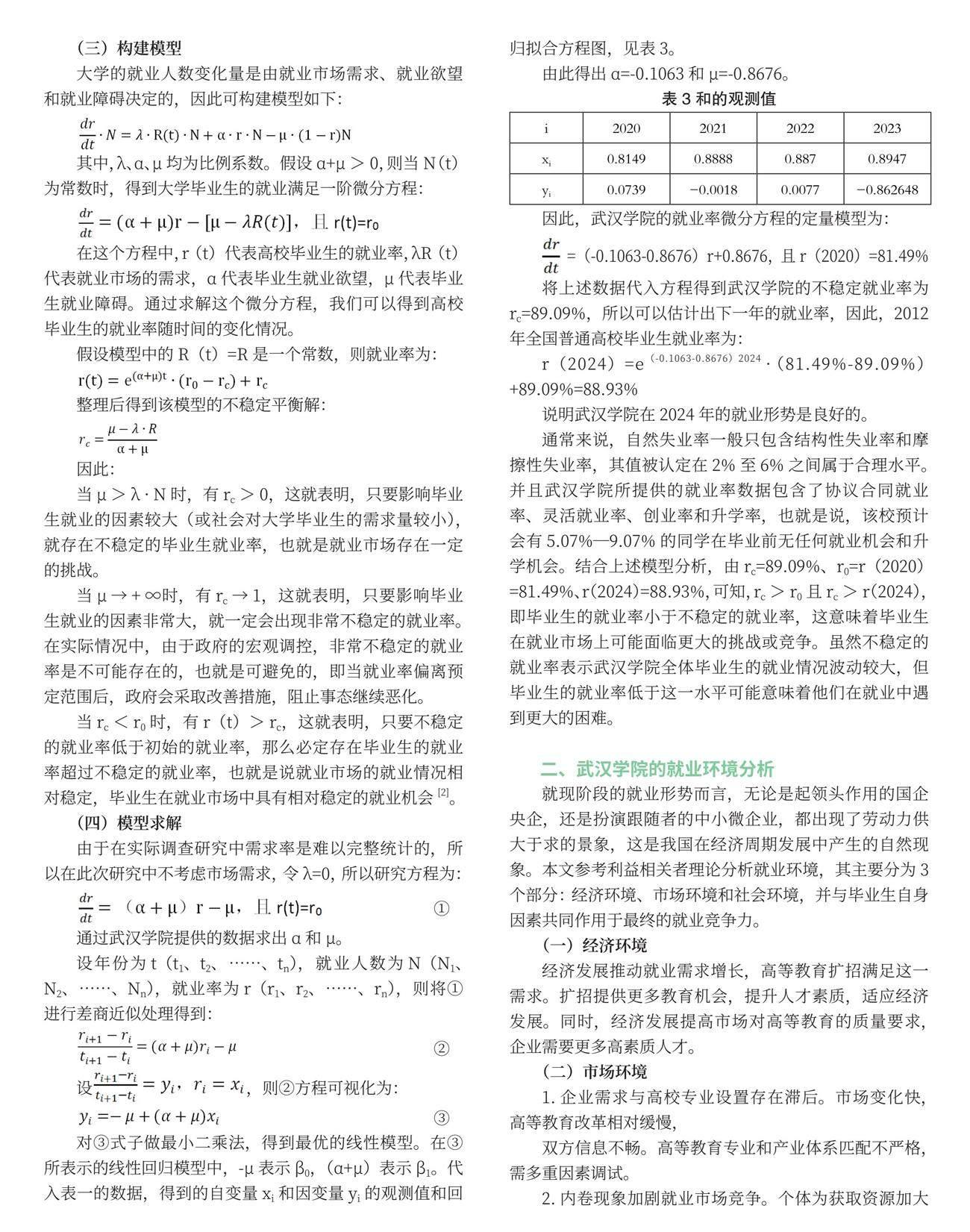

對③式子做最小二乘法,得到最優的線性模型。在③所表示的線性回歸模型中,-μ表示β0,(α+μ)表示β1。代入表一的數據,得到的自變量xi和因變量yi的觀測值和回歸擬合方程圖,見表3。

由此得出α=-0.1063和μ=-0.8676。

因此,武漢學院的就業率微分方程的定量模型為:

=(-0.1063-0.8676)r+0.8676,且r(2020)=81.49%

將上述數據代入方程得到武漢學院的不穩定就業率為rc=89.09%,所以可以估計出下一年的就業率,因此,2012年全國普通高校畢業生就業率為:

r(2024)=e(-0.1063-0.8676)2024·(81.49%-89.09%)+89.09%=88.93%

說明武漢學院在2024年的就業形勢是良好的。

通常來說,自然失業率一般只包含結構性失業率和摩擦性失業率,其值被認定在2%至6%之間屬于合理水平。并且武漢學院所提供的就業率數據包含了協議合同就業率、靈活就業率、創業率和升學率,也就是說,該校預計會有5.07%—9.07%的同學在畢業前無任何就業機會和升學機會。結合上述模型分析,由rc=89.09%、r0=r(2020)=81.49%、r(2024)=88.93%,可知,rc>r0且rc>r(2024),即畢業生的就業率小于不穩定的就業率,這意味著畢業生在就業市場上可能面臨更大的挑戰或競爭。雖然不穩定的就業率表示武漢學院全體畢業生的就業情況波動較大,但畢業生的就業率低于這一水平可能意味著他們在就業中遇到更大的困難。

二、武漢學院的就業環境分析

就現階段的就業形勢而言,無論是起領頭作用的國企央企,還是扮演跟隨者的中小微企業,都出現了勞動力供大于求的景象,這是我國在經濟周期發展中產生的自然現象。本文參考利益相關者理論分析就業環境,其主要分為3個部分:經濟環境、市場環境和社會環境,并與畢業生自身因素共同作用于最終的就業競爭力。

(一)經濟環境

經濟發展推動就業需求增長,高等教育擴招滿足這一需求。擴招提供更多教育機會,提升人才素質,適應經濟發展。同時,經濟發展提高市場對高等教育的質量要求,企業需要更多高素質人才。

(二)市場環境

1.企業需求與高校專業設置存在滯后。市場變化快,高等教育改革相對緩慢,

雙方信息不暢。高等教育專業和產業體系匹配不嚴格,需多重因素調試。

2.內卷現象加劇就業市場競爭。個體為獲取資源加大投入,導致高學歷成為就業重要因素。行業發展需求提高勞動力素質,企業招聘時對經驗、技能等要求更嚴格。

(三)社會環境

就業規模不斷擴大,而整體就業率持續下降。

本文將就業定義為指勞動力將其勞動力提供給市場,接受雇主的雇傭,并從事工作活動,以獲取報酬或工資。研究未直接找到我國的就業率數據,由此根據就業率的定義,在一定時間內,就業人口(已就業人員)占勞動力人口的比例,由公式:

計算得到的就業率的高低反映了一個國家或地區勞動力市場的緊張程度和就業機會的供需關系。較高的就業率通常意味著相對較好的就業狀況,反之亦然。如圖三中短虛線所示,我國的就業規模在不斷擴大。2023年全國城鎮就業量新增1244萬人,全年累計城鎮失業人員再就業514萬人[2]。研究認為政策紅利為就業量增加注入了強大動力。與就業規模呈鮮明對比的是我國整體的就業率呈持續下降趨勢,這表明現如今我國勞動力供給是過剩的,高校畢業生普遍面臨就業困難的問題。

三、“5+2+1”預就業人才培養模式的創新與實踐

本文探討了預就業人才培養模式,多數研究采用定崗實習、校企聯合和“實踐+就業”模式,核心為理論與實踐結合。隨著改革,高校實施“預就業”方案。本研究提出“5+2+1”新模式,強調知識有用性,優化應用型人才培養。該模式削減理論課時,加強實踐與企業合作。以網絡與新媒體專業為例,該模式對接產業需求,制定課程地圖,培養核心能力。課程設置包括通識教育、專業基礎、核心課程和實踐實驗,以及專業選修課,以滿足不同職業規劃需求。

(一)內涵和特色

本文基于數智時代知識觀,強調知識的有用性,推動高等教育育人與育才的和諧統一。提出的“5+2+1”預就業人才培養模式,優化應用型人才培養,強化實踐與創新能力,提升就業競爭力,滿足社會經濟需求,培養高素質人才。該模式減少20%理論課時,5學期理論教學,2學期校內實踐,1學期校外實踐。加強校企合作,構建實踐環境,完善教學大綱和教案。以網絡與新媒體專業為例,該模式對接產業需求,制定課程地圖,培養核心能力,設置通識教育、專業基礎、核心和實踐課程,及專業選修課,滿足職業規劃需求。

(二)實踐探索

學校深入調研產業發展趨勢,了解市場需求,調整或新增專業,確定招生數量和培養目標。與用人單位合作,建立供需關系,簽訂長期合作協議,提供更多就業機會和實踐經驗。學校與用人單位共同制定人才培養方案,注重綜合素質培養和職業能力提升。學生先學習基礎內容,再參與技術課程教學,最后以實習生身份參與企業實踐,提升職業素養和道德。

結語

“5+2+1”預就業模式實現多方共贏。作為創新途徑,它遵循教育規律,結合行業需求,精準培養學生技能和適應力。通過校企合作,學校提升教學質量和學生實踐能力,形成開放多元辦學模式,改善教學條件,提升品牌影響力。武漢學院實踐此模式成效顯著,學生就業質量提升,用人單位滿意度高。近三年,學院就業率近90%,畢業生展現卓越工作能力,成為企業核心骨干,獲高度贊譽。

本文系1.2018年湖北省級教學研究項目《“5+2+1”預就業人才培養模式的創新與實踐》(項目編號:2018493);2.校級重點教學改革項目《應用型本科金融學專業國際化人才培養模式創新與實踐》(項目編號:WYJY202303)的研究成果。

參考文獻:

[1]武貴龍.充分發揮高等教育在教育強國建設中的龍頭作用[J].思想教育研究,2023(07):97-100.

[2]申帥芝,黃章菡.就業市場對視覺傳達設計專業人才需求分析及培養啟示[J].中國包裝,2022,42(06):72-77.

(作者單位:武漢學院)

(責任編輯:宋宇靜)