高中物理與通用技術融合的校本課程實踐案例

摘" 要:核心素養的提出,體現出新課程改革的核心目標是培養學生適應社會的關鍵能力和提升個人終身發展的必備品質。通用技術課程是一門具有生命力的必修課,與高中物理課程有許多相通之處。兩者的融合有助于豐富學生的知識體驗、提升學生的學習興趣、發展學生的核心素養和提高學生的綜合素質。本文以校本課程“風箏的力學原理及制作”為例,對高中物理與通用技術融合的校本課程進行實踐研究。

關鍵詞:高中物理;通用技術;校本課程;學科核心素養

*基金項目:本文系邯鄲市教育科學“十四五”規劃一般課題“基于培養學生核心素養的初中物理跨學科實踐案例研究”(課題編號:23YB116)的研究成果之一。

1" 設計背景及思路

《義務教育物理課程標準(2022年版)》中指出:“跨學科實踐”主題的內容具有跨學科性和實踐性特點,與日常生活、工程實踐及社會熱點問題密切相關。這部分內容的設計旨在發展學生跨學科運用知識的能力、分析和解決問題的綜合能力、動手操作的實踐能力,培養學生積極認真的學習態度和樂于實踐、敢于創新的精神。[1] 《普通高中物理課程標準(2017年版2020年修訂)》中明確了課程改革的方向,從“物理觀念”“科學思維”“科學探究”“科學態度與責任”四個維度凝練物理學科育人價值,促使學生通過學科知識學習逐漸形成正確的價值觀、必備品質和關鍵能力。[2]因此,

一線教師應該

結合教學實際,自主開發學科融合的校本課程,培養學生的綜合實踐能力,促進學生學科核心素養的提升,落實高中課程的育人任務。

筆者所在的學校是一所市級普通高中,學生的入學成績普遍不高,在中考的理綜成績中物理學科得分較低,這也折射出學生的邏輯思維較弱、數學計算準確度不高、物理基礎知識掌握不牢等問題。這些問題在高一課堂教學實踐中漸漸凸顯,尤其在建構高中物理骨架——力的講解過程中,部分學生初識共點力平衡時,感覺知識跨度較大,易產生畏難情緒。基于本校學生特點,秉承《義務教育物理課程標準(2022年版)》和《普通高中物理課程標準(2017年版2020年修訂)》

的理念,筆者所在的課題組著手開發了“風箏的力學原理及制作”校本課程。首先,課題組在設計課程的過程中力求從風箏的雛形、起源、演變和發展入手,激發學生的學習興趣,點燃他們的學習熱情;其次,該課程能夠引領和指導學生分析風箏中的力學原理,提高學生運用基礎的物理知識解釋生活現象的能力,拉近物理知識和現實生活的距離,增強學生對物理的親切感;最后,設計風箏圖案、制作風箏、小組評價等活動能讓學生感受物理學科的魅力,培養學生的實踐能力和合作創造能力,達到在課程教學實施中初步培養學生學科核心素養和技術素養的目的。

2" 教學目標的設計

本文依據《義務教育物理課程標準(2022年版)》和《普通高中物理課程標準(2017年版2020年修訂)》,圍繞培養學生學科核心素養的要求,制定教學目標如下。

第一,通過對處于共點力平衡狀態時風箏的受力分析,構建相互作用觀念和物質觀念。

第二,通過引領學生設計風箏圖案、制作風箏、評價成果等一系列實踐活動,培養學生構建物理模型和科學推理等科學思維,提升學生設計、實施方案及結果交流討論等科學探究能力。

第三,通過展示風箏起源、演變、發展的過程以及風箏在各個歷史階段的用途,讓學生了解我國悠久的傳統文化、領悟中華民族先輩們的智慧,激發學生對傳統文化的熱愛,提高民族自信心和自豪感。

3" 教學過程

3.1" 展示實物,引入主題

教師展示課前制作的袖珍風箏,與學生分享,提出本節課的主題:風箏是我國古老的民間藝術,是我國非物質文化遺產,它也是人類歷史上最早的飛行器。對現代人來說,放風箏是集娛樂、健身為一體的休閑活動,那么風箏應用了哪些物理知識呢?

如何制作一款風箏呢?

設計意圖:通過生活中常見的風箏與學生產生思想共鳴,激發學習興趣,引入主題。

3.2" 追溯起源,滋養文化

各小組根據本組的課前任務分別展示風箏雛形(弋射圖)、起源、演變、發展過程的相應圖片,并結合風箏在不同歷史階段的稱謂、應用和現代發展進行講解。

教師進行補充引導:風箏被發明后,不同年代的人們賦予風箏不同的稱謂,發揮了其不同的用途。我們重溫了一個個關于風箏的故事,同時我們也感受到先輩們的偉大智慧和為美好生活而不斷努力探索的信心和決心。

設計意圖:通過布置課前任務,使小組的每位同學在組長的帶領下查閱、整理風箏的相關圖片、稱謂、故事等資料,培養學生的信息獲取能力和團隊合作能力,幫助學生加深對科學技術的理解,為課程的精彩呈現做好鋪墊。

3.3" 構建模型,學以致用

在本環節,教師引導學生根據風箏具體的飛行情境構建模型(見圖1),分析其受力情況,用所學的共點力的平衡知識解釋其原因。

教師引導學生思考:風箏能飛上天并且能在空中穩定的原因是什么?我們為什么不能像它一樣在高空中飛翔呢?

學生思維活躍,回答精彩紛呈:我們體重較大、我們沒有翅膀……

教師先對學生的回答予以肯定,再回到主題引導學生運用所學的物理知識分析其本質原因。以平板狀的方形風箏為例,長度不等的細線被系在中軸線上下適當的位置。放飛風箏時,風箏與空氣的運動方向形成一定的夾角——迎風角,風箏的上下面形成兩個流層。因為風箏上表面空氣的流速較大,

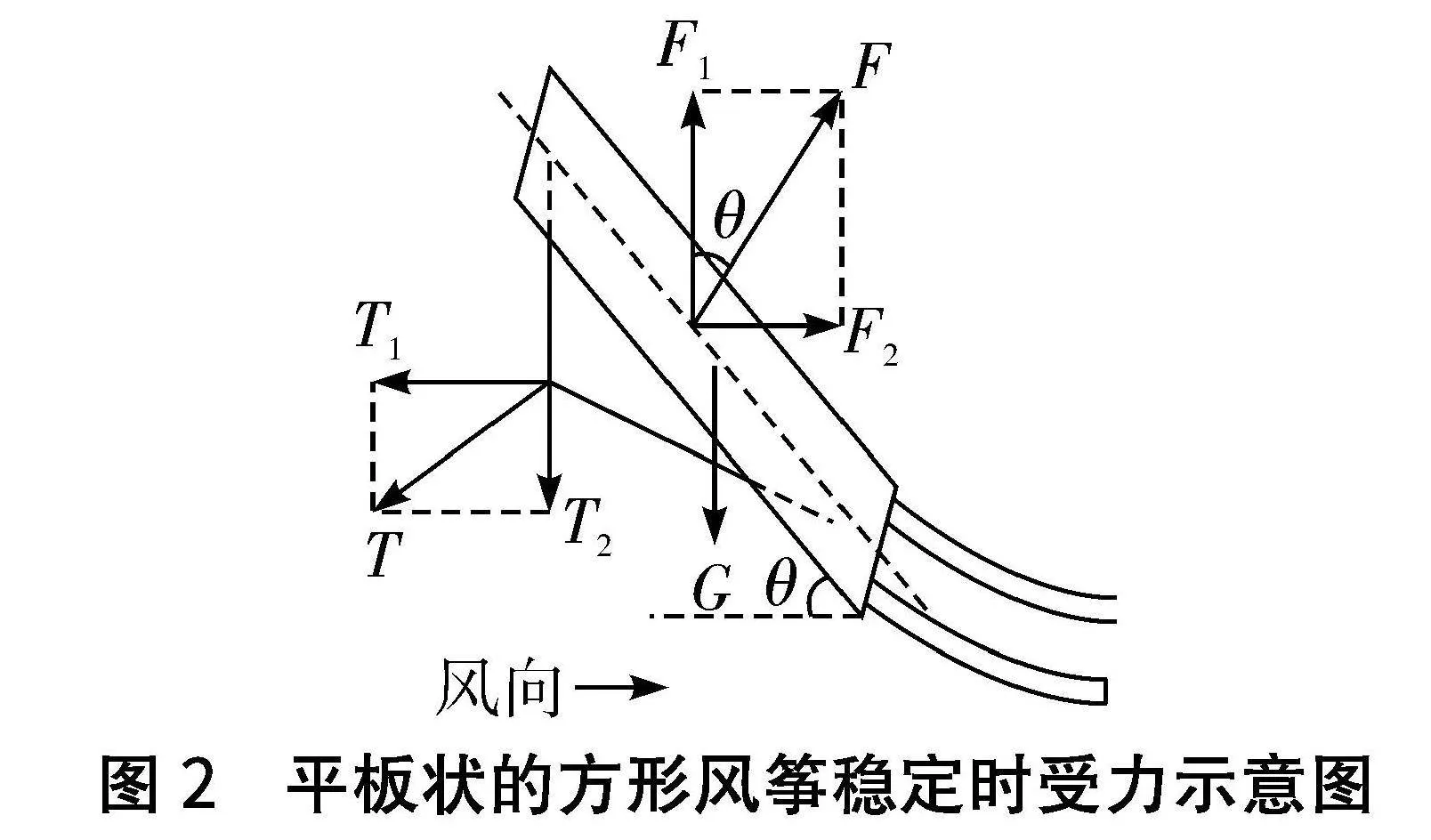

根據流速與氣壓的關系(流速越大,氣壓越小;流速越小,氣壓越大),可判斷風箏上表面的氣壓相對下表面的氣壓稍低,所以風箏獲得了垂直風箏表面向上的支持力。風箏還受到空氣的浮力及黏滯力,但這兩個力與其他力相比很小,可以忽略不計。將支持力F與牽引力T分別沿水平方向和豎直方向分解,平板狀的方形風箏穩定時受力示意圖如圖2所示。當F1-T2-G>0時,風箏上升;當F1-T2-G=0時,風箏穩定在空中。根據高一學生現有的物理基礎及數學計算能力,教師在這個環節需要給學生補充一定的函數知識。但在進行研究的過程中,學生對物理問題只需要進行定性分析。

設計意圖:以風箏受力示意圖為素材,幫助學生提升構建模型的能力;利用受力分析及共點力平衡等相關知識開展思維活動,為學生解釋現象背后的科學原理;基于校本課程提升學生的學習興趣、提高學生學習物理的主動性,實現學生對學習意義的深刻理解。

3.4" 設計圖案,制作風箏

本環節是本節課的中心。教師使用普通素材講解制作風箏的步驟。學生以小組為單位,在組長的分工協調下,結合課前收集的資料、網絡信息等討論制作風箏的圖案,進行制作,適時開展教學實踐活動。

教師講解使用普通素材制作風箏的過程,包括選材、剪切、骨架的制作、蒙糊及繪畫構圖與涂色。學生進行小組討論,設計風箏的圖案,最終完成風箏的制作。

材料和工具:竹材、紙、顏料、膠水、風箏線等材料及剪刀、鉛筆、水彩筆等工具。

設計與制作過程:①設計草圖,小組成員從風箏的形態和結構等角度設計造型和圖案。②小組討論,確定本小組風箏的圖案及組員的任務。③制作風箏,根據小組設計,選擇扎骨架方式,扎好后檢查結構是否對稱;檢查涂膠的位置,確保干燥后堅固不脫落;有些地方用線縫緊,以防骨架變形;根據扎好的骨架描好風箏紙的外輪廓,剪下余料,起草稿、勾線、涂色;裁兩厘米寬的紙條,糊在背面的竹條或拉線上,防止釋放時風箏紙面被風吹起;根據骨架結構,選擇適宜的施力點拴綁提線。

設計意圖:本環節設計采用了通用技術課程教學實踐的主要教學方式和培養途徑。教師通過設計方案、制作風箏來促進全體學生的參與和團隊合作精神的培養,激勵學生積極思考和探究,引導學生將理論與實踐相結合,提高學生的實踐操作能力,促進學生的全面發展。

3.5" 展示成果,寄托理想

在此環節,各小組根據風箏的制作情況選取代表進行1~2分鐘的限時匯報。

第1組:我們組設計的是蝴蝶風箏。在制作過程中,我們把提線拴在中軸線的適當位置,有助于風箏面與風向形成一定的仰角,有利于風箏飛上天空。蝴蝶是蠶蛹破繭后變成的一種美麗昆蟲,被人們稱為“會飛的花朵”,寓意著升華、自由和美麗。希望我們經歷高中三年的磨煉,實現破繭成蝶、鳳凰涅槃,遇見將來優秀的自己。

第2組:我們組設計的是綠色四葉草風箏。綠色代表生命和希望,也代表青春和成長,四葉草寓意健康、幸運。愿我們堅守著心中向往的四葉草,用行動詮釋四葉草的神話不只是神話。

第3組:我們組設計的是比較個性的烏龜風箏。我們想把該風箏送入遼闊天空,希望莘莘學子像這只烏龜風箏一樣,通過自己的不懈努力,實現自己的夢想。

第4組:我們組設計的是京劇臉譜風箏。京劇是我國的國粹,是集音樂、舞蹈、藝術、雜技于一體的綜合藝術。京劇折射著中華民族的智慧,反映著中華傳統文化博大精深、源遠流長。在快餐文化流行的今天,博大精深的中華傳統文化需要我們青年一代挖掘、體驗、傳承、豐富和完善。我們應該努力探索、攀登更高的知識殿堂,做合格的傳承人。

第5組:我們組設計的是貓頭鷹風箏。貓頭鷹在我國民間常被稱為“不祥之鳥”,但在古希臘,人們對貓頭鷹非常崇拜,將貓頭鷹視為智慧的象征。在文化多元化的時代,我們要提高多視角判別和審視的能力,要接納、傾聽、開放、包容,做出正確的判斷。

設計意圖:本環節是這節課的核心。學生通過設計、制作、展示等環節實現自身科學思維、探究能力的提升,實現知識與技能的遷移。小組成員從通用技術和物理的視角設計、制作并呈現一件作品,鍛煉了自己的動手技能,賦予了物品特殊的寓意,并且提高了語言表達能力。學生在整個過程中自我建構、自我生成,這是教學實踐最重要的意義。同時,通用技術與物理課程的融合,有助于強化知識在實踐性學習過程中內化,使學生在“做中學”“創中思”。二者的融合有利于激發學生的

學習興趣和主動學習的內驅力,培養學生的創新能力,幫助學生提高解決實際問題的能力,從而落實學科核心素養及技術素養的培養目標。這是開發校本課程的起始點也是歸宿點。

4" 結語

本節課順應課程改革,從實踐的角度將高中物理知識和通用技術進行有機結合,改變以往講授、灌輸式的教學模式,使學生在寬松、和諧的學習氛圍中完成學習、設計、制作、展示等一系列實踐活動。本節校本課程的教學設計實現了“用以致學”的知識深度理解與“學以致用”的知識深度應用,有利于學生的主動學習和能力建構[3],強化學生對科學技術的理解,提高學生在學習、探究、動手等各方面的綜合能力,培養學生的物理學科素養,同時促進學生技術素養的提高。

參考文獻

[1]中華人民共和國教育部.義務教育物理課程標準(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022:33-34.

[2]中華人民共和國教育部.普通高中物理課程標準(2017年版2020年修訂)[M].北京:人民教育出版社,2020:4-5.

[3]李艷梅,張軍.從跨學科到超學科:基于高中生物教學的20年探索[J].現代教育,2021(24):55-59.