肥東縣農業支持保護補貼政策實施現狀及優化建議

摘 要 農業支持保護補貼政策出臺以來,極大調動了農民的種糧積極性,促進了農村耕地資源向種養大戶、家庭農場、農民合作社和農業企業的集中,加快了農業發展方式的轉變,提高了農村土地產出率、資源利用率和勞動生產率,對促進農民增收、保障國家糧食安全發揮了重要作用。但隨著經濟社會的發展,農業支持保護補貼工作也出現了補貼不精準、標低效弱等問題,已經不能夠很好地適應新時代現代農業發展的需要。圍繞進一步優化調整農業支持保護政策,提高“四兩撥千斤”的政策效應,促進農業綠色高質量發展,加快農業強國建設,切實保障國家糧食安全進行了探析,提出了針對性的對策與建議。

關鍵詞 農業支持保護補貼;政策效果;糧食安全;安徽省肥東縣

中圖分類號:F812.8;F327 文獻標志碼:C DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.17.034

農業是國民經濟的基礎,農業興旺、農民安定,則國家統一、社會穩定。農業又是弱勢產業,需要支持和保護,絕大多數國家對農業都有補貼等保護措施。我國實施農業支持保護補貼政策(包括耕地地力保護補貼、稻谷補貼、種糧農民一次性補貼等)以來,有效調動了農民生產積極性,有力保障了國家糧食安全和重要農產品的穩定有效供給。但隨著農村改革發展的不斷深入,農業發展形勢和生產方式都發生了較大變化,農業支持保護補貼工作也出現了政策路徑、實施結果與績效目標不統一的問題,需要進一步調整和優化,以實現調動農民種糧積極性,保障國家糧食安全和重要農產品穩定有效供給,實現農業綠色高質量發展、加快農業強國建設的政策目標。

1" 政策效果

農業補貼政策的制定和實施不僅有利于促進農戶糧食產量的提高,還能夠通過市場和產業的調控來提高農戶生產的積極性,提高農業生產率,實現農業產業的轉型和升級,促進農民持續增收,提高農民的收入水平[1]。從實踐來看,農業支持保護補貼政策的效果和作用主要表現在以下4個方面:

1.1" 農民收入增加

肥東縣耕地面積11.09萬hm2,其中實際用于糧油作物種植9.49萬hm2,主要耕作制度為一季水稻接一季小麥(油菜),常年一季水稻種植面積7.33萬hm2[2]。全縣2022年末戶籍總人口為108.6萬人,其中鄉村人口73萬人。2023年,全縣累計發放耕地地力保護補貼、稻谷補貼、實際種糧農民一次性補貼等資金1.98億元,667 m2均139.1元;按鄉村戶籍人口73萬人計算,人均271.2元,戶均964.4元。

1.2" 農民種糧積極性提高

農業支持保護補貼資金的發放,特別是稻谷補貼、實際種糧農民一次性補貼等直接針對生產環節實施的補貼,提振了農民種糧的信心和熱情,使其愿意種糧、敢于種糧,拋荒田顯著減少,種糧大戶的生產積極性顯著提高,水稻、小麥的種植面積穩中有進。水稻播種面積始終穩定在7.67萬hm2左右,特別是小麥播種面積2023年達到2.43萬hm2,較2019年增長5%,回升勢頭顯著。油菜的播種面積和產量也分別達到2.06萬hm2和5.37萬t,分別較2019年增長24.59%和19.07%,實現了快速恢復性增長。糧食種植結構也得到進一步優化。

1.3" 農業轉型發展加快

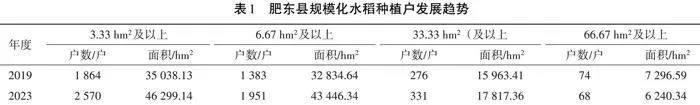

研究表明,農業補貼的經濟特征、生產特征、實施效果特征對農戶農地轉入行為均有正向影響,影響的標準化路徑系數分別為 0.256、0.165和 0.013[3]。對種糧大戶補貼政策的落實,使土地適度規模經營得到較好、較快發展,不少種植大戶積極流轉入手土地,適當擴大生產規模,促進了傳統農業向規模化、集約化、產業化方向轉型發展。據統計,2023年肥東縣土地流轉率達到75%,其中絕大多數集中流入種植大戶、家庭農場、農民合作社、農業企業等新型農業經營主體手中。以水稻生產為例,3.33 hm2及以上種植大戶達到2 570戶,種植面積為4.63萬hm2,占總補貼面積的68.12%;6.67 hm2及以上種植大戶達到1 951戶,種植面積為4.34萬hm2,占總補貼面積的63.92%;33.33 hm2及以上種植大戶達到331戶,種植面積為1.78萬hm2,占總補貼面積的26.21%,較2019年均有較大幅度提升(見表1)。

1.4" 糧食安全保障增強

在補貼政策的加持下,種糧風險有所下降,種糧效益有所提升,農民的種糧積極性得到有效保護和釋放,有力促進了糧食生產,糧食生產出現量、質齊升的良好態勢,為保障國家糧食安全作出了積極貢獻。2023年,肥東縣水稻、小麥產量分別為50.12萬t和10.94萬t,分別比2019年增長3.11%和12.78%。

2" 存在的問題

隨著經濟社會的發展,農業農村生產發展的形勢已經發生很大變化,種植大戶、家庭農場、農民合作社、農業企業等新型農業經營主體不斷發展壯大,農業生產經營方式、新型農業業態等層出不窮,農業新質生產力不斷孕育、蓄勢待發,現行的農業支持保護補貼政策和措施也出現了補貼不精準、標低效弱等問題,已經不能夠很好地適應新時代現代農業發展的需要。

2.1" 補貼金額不高

雖然農業支持保護補貼政策的資金總量較大,但由于我國人多地少,無論是從財政資金支出的總額和結構,還是從農業發展的現實需要來看,這些補貼都遠遠不夠,最后落實到農民頭上的補貼資金更是少之又少。肥東縣2023年農民人均補貼金額為271.2元,與全縣當年農村居民人均可支配收入32 749元相比,占比不到1%。

2.2" 補貼面積不足

現行補貼政策要求以農民實有承包地面積或者實際種植面積作為發放依據,但在實際工作中,由于農戶數量過多、地塊過于分散、地域過于寬廣,而且每個農戶的種植地塊也很零散,難以一一核實、核準。同時,大多數農戶只是耕種時回來,平時都在外務工,導致部分種植地塊無法確權和認定,難免出現錯統、漏統的情況。基于面積統計的復雜性、困難性,也給少數違規暗箱操作有了可乘之機,容易滋生腐敗,致使補貼鼓勵農民種糧的政策效應大打折扣。如2023年肥東縣水稻種植面積為7.62萬hm2,補貼面積只有6.8萬hm2,占比為89.24%。

2.3" 補貼對象不準

部分補貼資金沒有真正落到實際種田者或實際貢獻人手里。如國家規定,耕地地力保護補貼的對象是有承包地的農民,但隨著大量農民進城務工,有的地方土地流轉比重近八成,甚至更多,多數擁有承包地的農民已經不再種地,即使拿了補貼,也不大可能在耕地保護和地力提升方面有所作為。也有不少稻谷補貼以合同約定的形式(如在土地流轉合同條款中約定,所有惠農補貼歸流轉方享有),轉移到了有承包地的農戶手中,實際種糧者沒有享受到補貼紅利。還有部分農戶自行流轉了土地,而從事種植面積統計的村、組工作人員并不知情,仍然按照原承包地的戶主和面積申報,致使補貼發放錯位。

2.4" 補貼效果不佳

資金補貼的實際效果不夠顯著,與績效目標發生偏差,在調動農民種地積極性、提升耕地地力和引導農業綠色發展等方面發揮作用有限,導致我國現行的農業補貼政策存在較高的 DEA 無效,并且存在邊際效益遞減的趨勢[4-5]。此外,大多數青壯年勞動力外出務工,對補貼政策、補貼標準和補貼資金是否到賬、何時到賬、到賬多少等都不太清楚。加之,農資價格已大幅上漲,種糧綜合成本大幅上升,政策效應大幅減弱[6],農民的獲得感、幸福感受到較大影響。

3" 對策建議

要充分挖掘WTO“綠箱”政策的潛能,對現行政策進一步進行優化、調整和完善,逐步擴大補貼范圍,加大補貼力度,大力實施與生產脫鉤的收入補貼、自然災害救助補貼、農業生產結構調整投資補貼、農業環境保護和可持續發展能力培育補貼及農業資源儲備補貼等,努力做到效率優先、兼顧公平,實現政策目標、政策路徑和政策效果的協調與統一,并確保政策平穩過渡。

3.1" 堅持生產導向

隨著農村土地流轉加快,規模化經營程度越來越高,如果再將擁有耕地承包權的種地農民作為耕地地力保護補貼發放對象,明顯不符合農業發展的需要,將實際耕種人作為補貼對象是切合實際的趨勢,更能調動實際種糧農民積極性[7]。包括稻谷補貼、實際種糧農民一次補貼等也要進一步明確以實際從事農業生產的勞動者和保障國家糧食安全、增加重要農業產品有效供給的實際貢獻者作為補貼對象,根據播種面積和實際產量進行補貼,防止農業支持保護補貼變相成為一種純粹的普惠性福利,從而與政策目標背道而馳。

3.2" 堅持精準導向

盡管受主客觀條件和地理環境等因素的約束,農業支持保護補貼很難做到萬無一失、準確無誤,但是精準補貼,把補貼資金落實到每一塊田地、每一個農戶,做到“應補盡補,非補不補”,讓群眾滿意,從而發揮補貼政策惠農增收和護糧保供的效應,仍是落實好補貼政策的最大目標。要加強對從事補貼工作人員,特別是村組一線干部的培訓,幫助他們運用農村承包地確權成果,掌握統計、核對耕地面積和播種面積的方法,進一步增強工作責任感。要充分利用北斗、高清衛星地圖和地理信息系統等現代手段和工具,全面掌握耕地地理位置、面積等準確信息,建立空間和屬性數據庫,為實現精準補貼提供技術支撐。要進一步完善公開、公示制度,運用鄉村群眾微信群等對補貼信息進行公示,接受群眾監督和糾錯,切實提高補貼透明度,提高補貼精準度。同時,補貼政策要更加適應生產需求,順應基層民意,解決群眾迫切需要解決的問題。如針對中國自然災害發生頻繁,農業高風險、低效益的實際,充分利用農業補貼機制,完善保險體系,幫助農民轉移所面臨的各種農業風險,維持農業經濟健康發展和農村社會穩定,為農民生產生活提供強有力的保障[8]。

3.3" 堅持綠色導向

綠水青山就是金山銀山。農業是個生態產業,建成以綠色生態為導向、促進農業資源合理利用與生態環境保護的農業補貼政策體系和激勵約束機制,是我國農業補貼制度改革的主要方向之一。農業補貼的技術效應有利于改善生態環境,可以有效減輕農業生態環境污染[9]。要順應新時代農業綠色發展理念和加快農業強國建設戰略的需要,進一步加大對各類農業綠色生產工程設施建設、綠色農資和綠色生產措施應用與推廣的支持力度。如大力扶持在開展土地深松深翻,推進農作物秸稈、畜禽糞污高效利用;實施測土配方施肥,開展有機肥替代;開展農作物病蟲草害統防統治,選用低毒低殘留農藥;開展輪作休耕,實施土壤污染治理與修復,培育地力;實施化肥、農藥減量增效,實現化肥農藥零增長;開展可降解地膜替代和農膜、農藥包裝廢棄物回收等。這樣更多地把補貼資金用于推進農業綠色高質量發展的環節和措施上,逐步推動農業綠色補貼與綠色生產直接掛鉤,促進農業可持續發展。

3.4" 堅持高質導向

實現高質量發展,也離不開農業發展[10]。科學有效的補貼政策,可以加快引領農業現代化和高質量發展。一方面,要深入推進農業供給側結構性改革,以優質高效和農民增收為目標,引導和支持生產更加適應市場需求、賣得出、賣得好的優質農產品,加快農業轉型升級,特別是對做大做強“土特產”文章,形成地方品牌、區域公共品牌和地理標志的產品給予大力獎補。另一方面,要著眼于培育農業新質生產力,不斷加大補貼力度,切實增強農業市場競爭力,挖掘和開發農業可持續發展潛力,在生態農產品開發、種業“芯片”培育與推廣應用、無人機等新型農業機械應用、新型農業設施建設、農業物聯網建設、數字農業發展等方面,通過科技革命和產業變革進行生產要素的創新組合和迭代升級,提高農業的勞動、資本、土地、技術、數據等全要素生產率,形成新質生產力[11],為未來農業發展提供無限可能。

3.5" 堅持結果導向

為了完善農業補貼政策,要求制定者和決策者能夠根據農業市場發展對農業補貼政策做出相應的調整,以實現在促進農業市場發展的同時保證農戶的生產利益[12]。要定期對農業支持保護補貼政策進行績效評估,對政策路徑、實際績效與政策目標一致的,予以堅持;與政策目標尚有差距的,予以修訂、完善;與政策目標背離或者績效不高,收效甚微的,予以調整、廢止;對暫未實施,卻又是農業生產發展迫切需要,農民急切期望的,在充分調查研究的基礎上,及時填平補齊。同時,在政策的具體執行上給予地方更大的自主權,允許地方在授權范圍內,結合各地實際,有效整合補貼資金,統籌制定農業生產獎補激勵機制,更好地把補貼政策和資金落實到位,提升補貼資金使用績效。

參考文獻:

[1] 彭小輝.農業政策變化與農戶行為研究:以中國六省為例[D].上海:上海交通大學,2014.

[2] 黃強.肥東縣一季水稻3種不同栽種方式關鍵技術[J].現代農業科技,2020(2):43,46.

[3] 張露,楊俊孝,王泰安,等.農業補貼對農戶農地轉入行為的影響——以新疆奇臺縣為例[J].江蘇農業科學,2018,46(18):339-343.

[4] 趙云旗.我國糧食直補政策“效應遞減”問題研究[J]. 經濟研究參考,2012(33):3-17.

[5] 張淑杰,孫天華.農業補貼政策效率及其影響因素研究——基于河南省360 戶農戶調研數據的實證分析[J].農業技術經濟,2012(12):68-74.

[6] 傅首軍.耕地地力保護補貼在桃源的實踐與思考[EB/OL].(2022-06-06)[2024-02-18].https://czt.hunan.gov.cn/czt/czgg/cjlt/202206/t20220606_2526 3158.html.

[7] 蔡道芬.充分發揮耕地地力保護補貼政策優勢的幾點思路[EB/OL].(2022-08-01)[2024-02-18].https://hn.mof.gov.cn/zhxx/202208/t20220801_3831 331.html.

[8] 毛三豐,田媧,朱美榮.農業補貼對中國農戶糧食生產的影響[J].安徽農業科學,2017,45(1):237-238.

[9] 蔡保忠,王秀秀,史芳,等. 我國農業綠色補貼的環境效應、效果評價與政策優化[J].農業現代化研究,2023,44(4):567-574.

[10] 習近平.加快建設農業強國" 推進農業農村現代化[J].求是,2023(6):4-17.

[11] 喬金亮.用新質生產力引領農業[N].經濟日報,2024-03-12(8).

[12] 殷秋霞.農業補貼政策對不同資源稟賦農戶種糧決策行為影響機理及政策優化研究——以江西省為例[D].南昌:江西農業大學,2014.

(責任編輯:易" 婧)

作者簡介:岳德連(1973—),高級農藝師,主要從事農業綜合行政執法和農業技術推廣研究。E-mail:ydlmaster@126.com。