時間軸在高中歷史教學中的使用誤區與優化

摘 要:時間軸可以直觀呈現長時段復雜知識,是重要的歷史教學工具。目前時間軸的繪制與使用的規范性、時間軸與核心素養培養的結合程度方面等都還存在諸多問題。進一步優化時間軸的運用,力求在教學中將其用對、用足、用實。

關鍵詞:時間軸 高中歷史 時空觀念

時間軸一直是常用的歷史教學工具之一,其優點在于能夠較為直觀地呈現復雜的歷史知識,建構較為系統的歷史知識結構體系。目前關于時間軸的使用,還存在諸多問題,如何在歷史教學中用對、用足、用實時間軸仍需探討。

一、時間軸的繪制要注意史事間隔的長短

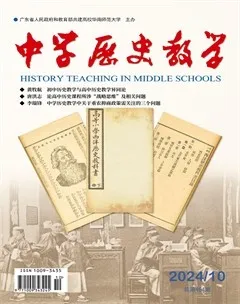

教學中,利用時間軸依據時序梳理長時段史事,直觀地打通相關歷史內容的縱向變遷歷程,是時間軸在歷史教學中最常見的使用方式。用時間軸呈現史事時需要在時間軸上通過線的長短來表示事件之間間隔的長短,這一點常被忽視。如教師經常會繪制中國古代地方制度的時間軸(如圖1)。

這一時間軸,簡潔明了地呈現了從周到明清時期主要的地方制度,表面看并沒有問題。但細看不難發現這一時間軸忽略了各制度具體實行的時長問題,這會誤導學生對分封制的存在時長、影響范圍的認識。

如根據存在時間的長短繪制間隔距離,將圖1時間軸一中的前半段,修改成圖2時間軸二后,學生不難發現:分封制原來曾持續八百年之久。這一改動更有助于學生形成對分封制辨證完整的認識。事實上,分封制給周朝,尤其是西周也曾帶來長達三四百年的政權穩定。《左傳》中載有“捍御侮者,莫如親親,故以親屏周”,旨在“封建親戚,以藩屏周”的分封制,[1]在實行的初期也確實起到了這一效果。“欲觀周之所以定天下,必自其制度始矣”,[2]正是借助政治權力分配與血緣關系相結合的西周制度,周朝成為中國古代歷史上存在時間最長的朝代。

二、時間軸的本質是一種特殊的歷史解釋

教學中除了常使用單一的線性時間軸外,也常利用多條時間軸建構圖示結構呈現教學內容。趙恒烈曾言,圖示結構是“對客觀歷史的一種思路,一種邏輯建構,是在一定史學觀點指導下的一種條理化、簡約化的表述”。[3]作為圖示結構之一的時間軸,編制時需要以可信的材料作為支撐,時間軸上呈現內容的選取,時間軸上折線的高低起伏,同樣暗含著編制者有意或無意的編制意圖、情感態度和主觀看法。時間軸實質是一種以特殊形式呈現的歷史解釋。

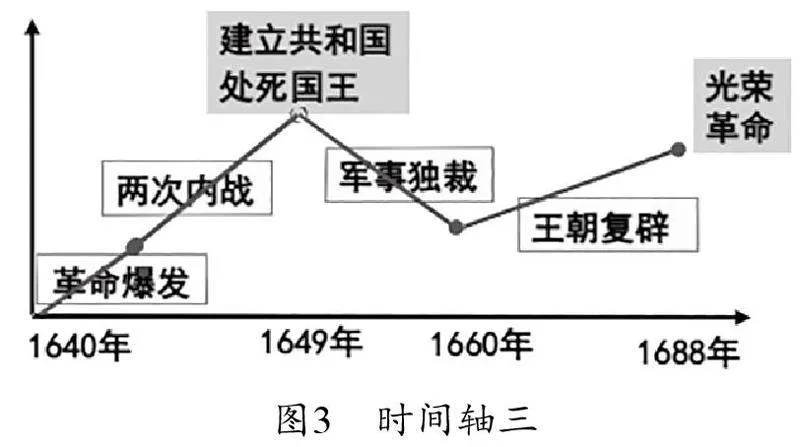

在講述《中外歷史綱要》(下)第9課《資產階級革命與資本主義制度的確立》中的各國資產階級革命過程中,很多教師喜歡用時間軸來簡潔地呈現革命或改革的歷史過程。如下列某一教師呈現的英國革命過程的時間軸(圖3),比較直觀地讓學生了解到了英國革命的過程,可以很好地輔助學生理解英國資產階級革命的曲折與反復。而如果關注到時間軸圖示中的折線,會發現折線高低起伏的繪制跟英國革命過程中制度的變革直接相關,折線的高低起伏實質暗含著繪制者對于君主專制、共和制、軍事獨裁制、君主立憲制幾種制度,以及對革命爆發、內戰、處死國王、光榮革命等事件評價的主觀看法。尤其其中確立君主立憲制的光榮革命的折線點低于折線中建立共和國的點。這無意中向學生透露著,編制時間軸的教師似乎持有“共和制優于君主立憲制,最終英國革命確立君主立憲制而非共和制是一場不徹底的革命”的觀點。也許教師在編制這一時間軸時并無此意,但如若教師在繪制時并沒有關注到時間軸中暗含的這一觀點,就可能會無意識地向學生傳達了不符合自身教學目標的信息。如若教師在此環節利用時間軸時設問:你如何看待折線上幾個歷史事件點的高低位置?或者讓學生用折線高低來自己表示英國革命過程中各項制度的高低分布,會更有利于學生理解資產階級革命與資本主義制度,更好地發揮時間軸在歷史教學中的功用。

三、利用時間軸對于時空觀念的分層培養需深化

利用時間軸來培養五大核心素養越來越受到一線教師們的關注,其中與“時空觀念”素養的結合最為普遍。根據《課程標準》中時空觀念的素養水平表不難發現,從能力方面,可開展落實時空技能、時空能力與時空觀念的分層培養。目前階段利用時間軸落實水平4的時空觀念的嘗試較少,時間軸使用的功能還待深挖。

如在《中外歷史綱要》(上)第5課《三國兩晉南北朝的政權更迭與民族交融》的學習中,如何看待孝文帝改革是教學的重要內容。教師在新授課中該如何讓學生能夠從統一多民族國家的歷史進程中審視北魏孝文帝改革,不妨可以通過出示短時段和長時段的兩段歷史時間軸,借助時間軸的綜合運用,培養學生學會基于不同時空尺度評價歷史事件,激發學生的深度學習。

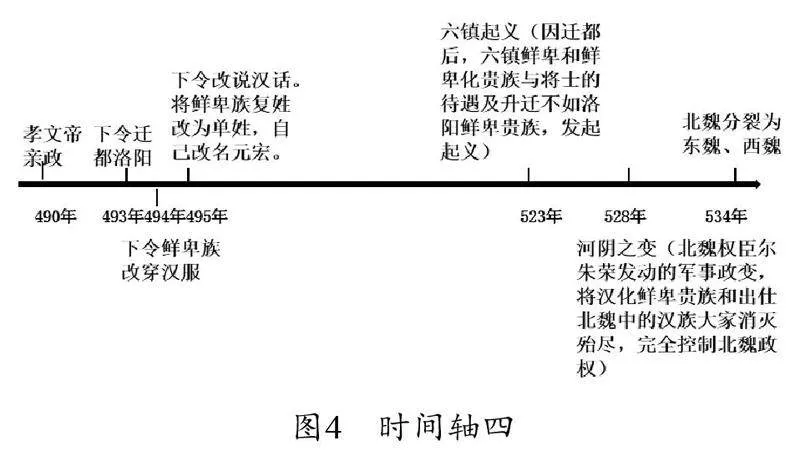

教師在介紹完孝文帝改革的內容后,首先出示以下短時段的歷史時間軸(圖4),讓學生思考問題1:基于時間軸內容,推測此歷史時間數軸的繪制者,可能會如何評價孝文帝改革?

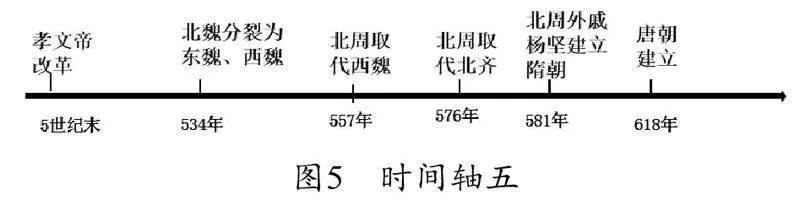

接著教師出示長時段的時間軸(圖5),并配合出示一組文獻資料,請學生思考問題2:根據時間軸五及其所附材料,推測繪制者對孝文帝改革的看法。

材料1 嗚呼!自隋以后,名稱揚于時者,代北(今山西、河北北部地區)之子孫十居六七矣,氏族之辨,果何益哉!

——胡三省注《資治通鑒》

材料2 自晉、宋以來,號洛陽為荒土。此中謂長江以北,盡是夷狄。昨至洛陽,始知衣冠士族,并在中原,禮儀富盛,人物殷富。(梁國)慶之因此羽儀服式悉如魏法,江表士庶競相模楷。

——[東魏]楊衒之《洛陽伽藍記》

材料3 北魏孝文帝改制后,北朝政治制度的發展水平已不遜色于南朝;考課、選官、文教、法律、監察、中央官制和地方控制各方面都顯示,北朝集權官僚政治,全面復興而蒸蒸日上,甚至青出于藍。

——閻步克《波峰與波谷》

材料4 李唐一族之所以崛起,蓋取塞外野蠻精悍之血,注入中原文化頹廢之軀,舊染既除,新機重啟,擴大恢張,遂能別創空前之世局。

——陳寅恪《李唐氏族之推測后記》

在此基礎上,教師可以繼續拋出問題3:為何兩條時間軸得出了不同的評價?綜合以上材料,談談你對孝文帝改革的看法。

時間軸四以短時段,對鮮卑民族、北魏政權的命運為評價視角,時間軸五從長時段說明了北魏到隋唐盛世歷史時期的歷史沿革,雖然北魏政權在北魏孝文帝改革后不久內亂分裂而亡,但是其推動的民族融合,為以后北方統一南方以及隋唐盛世的出現奠定了基礎,為大一統的多民族封建國家局面的再次形成做出了歷史貢獻。兩條歷史時間數軸的巧妙運用,為落實時空觀念素養的水平4:“在對歷史和現實問題進行獨立探究的過程中,能將其置于具體的時空框架下;能夠選擇恰當的時空尺度對其進行分析、綜合、比較,在此基礎上作出合理的論述”[4]進行了一次有效的探索與嘗試。

總之,只有規范且有效地運用時間軸,才能保障教學過程的科學性和歷史教學的實效性。

【注釋】

[1]左丘明:《左傳》,長沙:岳麓出版社,2001年,第161、158頁。

[2]王國維:《觀堂集林·殷周制度論》,北京:中華書局,1959年,第453頁。

[3]趙恒烈:《歷史思維能力研究》,北京:人民教育出版社,1998年,第108頁。

[4]教育部:《普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)》,北京:人民教育出版社,2020年,第70頁。