《馬克思主義的誕生和國際共產主義運動的興起》一課內容的理論與實踐關系

摘 要:結合課標要求、深度學習理論和實際教學反饋,基于“探究理論與實踐關系”這一主題對初中歷史《馬克思主義的誕生和國際共產主義運動的興起》一課進行構思設計。旨在通過圍繞特定主題,適當補充史料,設計相關探究活動,引導學生在掌握知識的同時深刻認識“理論來自于實踐又指導于實踐,理論與實踐相互促進、共同發展”。

關鍵詞:理論 實踐 初中歷史 深度學習

一、問題緣起

《馬克思主義的誕生和國際共產主義運動的興起》是部編版初中歷史九年級上冊第21課。最初本課將主線定為“馬克思主義從理論誕生走向實踐”,理論和實踐分別對應教材中第二、三子目。從試講后的反饋來看,初中學生簡單認為理論和實踐二者之間僅為因果關系,缺乏聯系思維與整體性認識,忽視了理論的來源,也忽視了實踐對于理論發揮的價值,以至于對馬克思主義的一些品質特點如“實踐性”“發展性”“開放性”理解不夠深刻。

馬克思主義理論以眾多前人的實踐為基礎,理論在誕生后指導實踐,實踐又再次促進了理論的傳播與完善,此為本課學習內容的內在邏輯。初中教材的敘述更多是歷史事實,學生本課學習的反饋反映了學生基于教材的學習僅認識到理論促進實踐,沒有認識到“實踐是理論的來源,實踐對理論發展、完善發揮了促進作用”。

由此,本課基于“探究理論與實踐關系”設定主題,引導學生從史實視角探究“歷史實踐與馬克思主義理論”的二者關系,進而形成深刻認識。

二、理論依據

2022年版《義務教育歷史課程標準》提及:要基于單元主題學習整合教學內容;要把握教學內容中的關鍵問題;要運用大概念對教學內容進行整合。[1]核心概念或單元主題除可以是歷史事實或歷史解釋外,也可是一種歷史認知或哲學問題。本課主題設定,旨在引導學生認識到“認識來源于實踐,認識可以指導實踐;認識與實踐相互促進、共同發展”。

該主題設定,符合深度學習的要求。在深度學習中,“發生深度學習的學生能夠抓住教學內容的本質屬性、全面把握知識的內在聯系,并能夠由本質推出若干變式。”[2]“本質與變式”是深度學習的特征,要求對學業內容進行深加工,換言之,學生不僅要知道歷史事實,還需理解由此而抽象的一般性認識、規律、趨勢。深度學習的特征還有“遷移和應用”,其解決的是知識向學生個體經驗轉化的問題,即將所學知識轉化為學生綜合實踐能力的問題,[3]就歷史學科而言,這有兩方面意義:一方面,引發學習遷移,應用于歷史學習;另一方面,汲取歷史經驗和啟示應用于實際生活。總之,一節課帶給學生的收獲不只是史實,還需要深刻的認識。

三、課程實施

筆者將“探究理論和實踐的關系”定為本課關鍵線索,圍繞此線索補充史料并設計相應活動:第一,通過補充《英國工人階級狀況》這一史料,引導學生了解當時英國工人的生活狀況及時代背景,認識馬克思、恩格斯理論的形成離不開工人的實踐與自身的實踐;第二,通過分析《共產黨宣言》的文本內容,引導學生找出《共產黨宣言》中工人實現自身解放的方法論依據,從而理解理論是如何指導實踐的,理解馬克思主義誕生的偉大意義,即無產階級的斗爭有了科學理論的指導,國際共產主義運動興起并蓬勃發展;第三,實踐不止,理論也不斷發展,第一國際、巴黎公社都是當時工人運動蓬勃發展的具體表現,筆者又通過補充《法蘭西內戰》這一史料配合講解馬克思對于巴黎公社運動的關切以及巴黎公社的歷史意義,引導學生認識實踐為理論提供的經驗,即實踐對理論的反作用。以上三點,為與本課主題密切相關的學習活動。

(一)馬克思主義誕生的背景:理論源于實踐

筆者由談話導入本課。為更好地創設情境,正式授課前,詢問了同學們未來打算從事的工作,班里的學生對此問題頗有興趣,因而踴躍回答。由該問題自然過渡到了馬克思的擇業觀,展示如下材料,[4]進而導入本課。

如果我們選擇了最能為人類福利而勞動的職業,那么,重擔就不能把我們壓倒,因為這是為大家而獻身,那時我們所感到的就不是可憐的、有限的、自私的樂趣,我們的幸福將屬于千百萬人,我們的事業將默默地、但是永恒發揮作用地存在下去,而面對我們的骨灰,高尚的人們將灑下熱淚。

——馬克思《青年在選擇職業時的考慮》

該導入設計旨在介紹青年馬克思的擇業觀的同時,一方面,引導學生感受其愿意為人類服務的偉大抱負與崇高理想;另一方面,引導學生在中學時代立志,投身于未來的實踐。

《共產黨宣言》的發表標志著馬克思主義的誕生,此為本節課重點突破的關鍵,需要引導學生去感受馬克思、恩格斯所處時代的歷史大背景。故在此筆者設計了史料研習活動,以培養學生史料分析能力,落實史料實證的核心素養。在教學實施過程中,展示兩則材料,其中有恩格斯在《英國工人階級狀況》一書中對工人日常工作和生活的描寫。[5]摘編如下:

材料一 每一個大城市都有一個或幾個擠滿了工人階級的貧民窟……這里的街道通常是沒有鋪砌過的,骯臟的,坑坑洼洼的,到處是垃圾,沒有排水溝,也沒有污水溝,有的只是臭氣熏天的死水洼。

肺部的疾病是這種生活條件的必然結果,而這類疾病也確實是在工人中間最常見。倫敦的特別是倫敦工人區的壞空氣,最能助長肺結核的發展……

所有的街上都有饑餓的工人站著(由于他們的老板關閉了自己的工廠,不能給他們工作了),一個一個地或一群一群地乞討,成群結隊地守在人行道旁,向過路的人請求幫助,但是他們不是像一般的乞丐那樣哀求,而是在要求,在以他們的人數、以他們的態度和言語來威脅人。

——摘編自[德]弗里德里希·恩格斯《英國工人階級狀況》

材料二 工業革命后,工人階級的斗爭采取了破壞機器的斗爭方式……在英國,19世紀初就出現工人的組織,并且爭取到工人的結社權利。……公會領導了1825年的罷工運動……

——摘編自劉祚昌、王覺非《世界史·近代史編》(下卷)

結合史料提出兩個問題:其一,說出工業革命后英國工人的生活狀況;其二,概括歐洲工人為改變自己處境付出的努力。

除了以分析文本開展問題探究外,對于史料的來源還需進一步挖掘。所以,筆者在課上對材料一的出處《英國工人階級狀況》一文進行了說明:該書首次出版于1845年,書中援引大量的材料證明了無產階級在當時生活悲慘。同時,也引導學生主動去了解這部著作的成書過程。講述恩格斯為此付出的努力:1843年,恩格斯為獲取一手資料來到英國進行調查,他廣泛訪問了眾多工人家庭,并親自前往一些工業中心。恩格斯對于英國工人階級狀況的描述較為生動,確為本人親歷。通過對史料文本與出處的分析,學生可以初步認識到“恩格斯的認識由親自實踐調查而來”。

對于第二個問題,學生們可以結合史料說出工人們的反抗:如破壞機器、發動罷工等。筆者在此基礎上展開講述:19世紀歐洲的三大工人運動標志著無產階級登上歷史舞臺,然而這些運動的結果卻都失敗,那么如何可以不失敗?以此過渡到工人運動需要科學理論的指導,引出《共產黨宣言》的發表標志科學理論的誕生。此處也特別強調無產階級工人運動的實踐為馬克思理論提供了諸多經驗,介紹了有史以來的全部優秀文化成果皆是馬克思主義的思想淵源,并予以舉例。

通過以上學習環節的開展,學生可以認識到馬克思、恩格斯所處時代的大環境,理解他們為改變社會現狀而進行的努力。在了解時代背景的同時,也會認識到思想理論的形成無法離開腳踏實地的實踐,進而理解“實踐是認識的來源”。

(二)馬克思主義誕生的意義:理論指導實踐

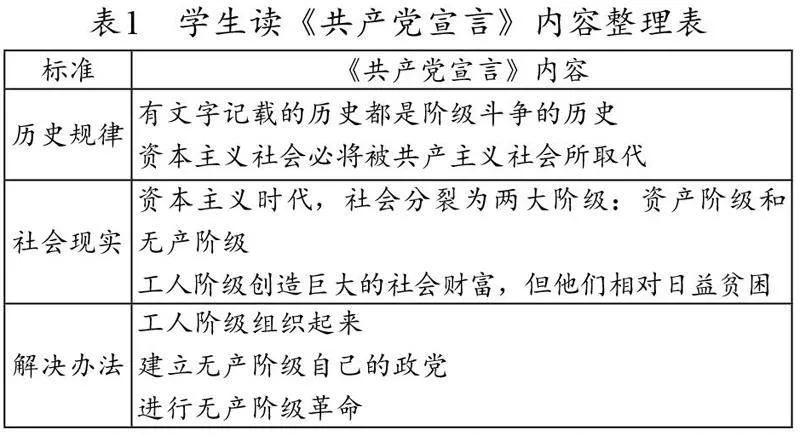

對于馬克思主義誕生的意義,需指導學生閱讀教材節選的《共產黨宣言》的部分內容,要求學生對其進行分類,分類標準為:揭示歷史規律、指出社會現實、提出解決辦法。

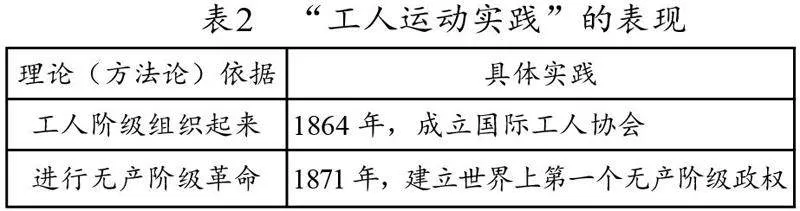

通過上述活動,學生一方面了解《共產黨宣言》大致內容,另一方面知曉《宣言》所提出的方法為“工人階級組織起來,建立無產階級自己的政黨,進行無產階級革命”,由此可看出馬克思主義理論所凸顯的“方法論”作用,即告訴工人們該做什么、如何去做。科學的理論指導實踐,所以有了國際共產主義運動的蓬勃發展,進而引導學生展開對本課第三子目的學習,引導學生根據《共產黨宣言》中所提的“方法理論”,找出課本中“工人運動實踐”的具體表現。

學生通過完成以上表格,可以較好理解馬克思主義理論對具體實踐的推動與指導作用,在此基礎上認識《共產黨宣言》發表和馬克思主義誕生的偉大意義。

(三)理論AoBekZXKPwzQHjRYgvN6Wg==與實踐相互促進、共同發展

《共產黨宣言》的發表標志馬克思主義的誕生,但仍應向學生強調一種認識:“馬克思主義誕生后不是不變的”,這種“與時俱進”體現在《共產黨宣言》發表后的時間里,馬克思、恩格斯不停撰寫著作,進而便于學生理解馬克思主義的“發展性”,認識其伴隨實踐不斷完善。

對巴黎公社等內容的學習,筆者補充講解了《法蘭西內戰》:從巴黎公社宣布成立那天起,馬克思便開始搜集和研究巴黎公社活動的消息,其中有法、英、德各國報刊資料、巴黎來人和來信中提供的情況等等。《法蘭西內戰》就是巴黎公社運動期間馬克思所寫的,其作為一手史料客觀記錄了巴黎公社的發展歷程,還有馬克思本人對于當時事態的主觀性評價。以下為配合講解所補充的史料:[6]

馬克思敘述了公社的選舉,敘述了把常備軍、警察、行政部門和法官變成了公社選舉出的、負責的、可以撤換的機關……和公社社員們的計劃相比,這段話更多地表明了馬克思對革命之后未來的共產主義社會的情形的描繪。

——摘編自[英]戴維·麥克萊倫《卡爾·馬克思傳》

史料表明,巴黎人民通過武裝起義建立了無產階級政權,而后實行民主選舉,采取了成立公社委員會等鞏固勝利果實的措施。措施中有和馬克思構想相同的地方,這體現理論對實踐的指導作用。巴黎公社的失敗實踐,也豐富發展了馬克思主義思想,“《法蘭西內戰》是馬克思最輝煌的論戰篇章,在全面研究馬克思的思想時,這個宣言很重要,因為它把權力分散作為未來社會主義社會的目標加以強調。在社會主義思潮總的背景下,在為列寧提供布爾什維克無產階級專政思想的基礎這一方面,它起了重要作用。”[7]

由此,本節課線索形成閉環:實踐到理論,理論到實踐,二者螺旋式上升。

四、教育反思

通過本課的學習,學生對“理論與實踐的作用”有所了解,并更好理解馬克思主義的發展性:實踐是有條件的,實際也是變化的,故理論需與時俱進。此種認識可促成學習遷移,便于今后理解“理論指導下的道路在不同的國家和地區可以根據實際情況而有所不同”,從而能對改革開放以來走出的中國特色社會主義道路及馬克思主義中國化不斷飛躍的諸多成果產生更深層次的認識。

初中歷史課堂需要深刻,但要結合學情“化難為易”,通過具象的史實、史料讓抽象的概念變得直觀化、生活化,真正做到“以學生為中心”,讓歷史教育觸及學生的心靈。

【注釋】

[1] 中華人民共和國教育部:《義務教育歷史課程標準》,北京:北京師范大學出版社,2022年,第56—57頁。

[2] [3] 劉月霞、郭華:《深度學習:走向核心素養》,北京:教育科學出版社,2018年,第56、60頁。

[4] 中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局:《馬克思恩格斯全集》第40卷,北京:人民出版社,1982年,第7頁。

[5] 中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局:《馬克思恩格斯全集》第2卷,北京:人民出版社,1957年,第306—307、382、373頁。劉祚昌、王覺非:《世界史·近代史編(下卷)》,北京:高等教育出版社,2011年,第18—19頁。

[6] [7] [英]戴維·麥克萊倫:《卡爾·馬克思傳》,北京:中國人民大學出版社,2005年,第365—366、368頁。