指向歷史解釋的“圖說”教學實踐研究

摘 要:圖說歷史是綜合性學習的重要形式,也是培養學生學科核心素養的重要手段。論文以《人民解放戰爭的勝利》一課為例,通過分析課標和教材,厘清“圖說”的基本內容是要說清楚“基本史事”“內在關系”“歷史見解”。通過按圖“索”史、以圖“證”史和畫圖“論”史等“圖說”實踐,改變傳統的教學方式,提升學生的表達能力和學習效果,進而改進課堂教學方式,落實歷史解釋核心素養。

關鍵詞:圖說歷史 歷史地圖 思維導圖 歷史解釋

引子:為什么要“說”歷史

我們經常會看到一些說歷史的節目,以前的《易中天品三國》,現在的《又見三星堆》等,這些節目讓歷史通過“說”的形式傳播開來,把“不為人知”的歷史說的“廣為人知”,這就是說的力量。當然說不僅僅是一種表達方式,也是一種能力,更是一種素養——歷史解釋。什么是歷史解釋呢?“歷史解釋是指以史料為依據,客觀地認識和評價歷史的態度和方法。”[1]那這種態度和方法如何在學生身上體現出來呢?這就需要說(歷史敘述),“所有歷史敘述本質上都是對歷史的解釋。”[2]所以我們在課堂上讓學生“說歷史”是培養學生歷史解釋的重要途徑。說歷史的方式多種多樣,本文以八年級上冊《人民解放戰爭的勝利》為例來談談如何通過圖片來說歷史,培養學生的核心素養。

一、“圖說”說什么

歷史學科要說些什么呢?通過對課標的梳理,歷史解釋主要解釋三個內容:“辯證、客觀地描述歷史”“揭示歷史表象背后的深層因果關系”“有理有據地表達自己對歷史的看法”。[3]也就是說初中歷史教學中要說清楚“基本史事”“內在關系”“歷史見解”。具體到《人民解放戰爭的勝利》一課來看,它有更具體地50qGMQEfeFaQESZ8M+l4pA==呈現。

(一)說“基本史事”

從課標內容要求來看,《人民解放戰爭的勝利》一課要“了解解放區的土地改革,遼沈、淮海、平津三大戰役,中共七屆二中全會”[4]等重要事件;從學業要求來看,要“知道這些史事發生的時間和地點、原因和結果”[5]等歷史事件要素;從教材來看,這一課分為兩框內容《解放區的土地改革》、《三大戰役和解放南京》,從教材框題的安排來看重點關注土地改革、三大戰役和解放南京這三個歷史事件;從教材編排來看突出土地改革和三大戰役。綜合課標和教材來看本課要說的重點史事為土地改革和三大戰役。

(二)說“內在關系”

本課從課標來看最重要的是理清重要事件的關系:“通過了解解放區的土地改革,遼沈、淮海、平津三大戰役,中共七屆二中全會,知道國民黨反動統治的覆滅和人民解放戰爭迅速勝利的主要原因,以及中國共產黨領導人民取得新民主主義革命勝利的意義”。[6]根據對重要史事的分析,我們認為本課關鍵是理清土地革命、三大戰役和新民主主義革命勝利三者的關系。

(三)說“歷史見解”

本課是第七單元《人民解放戰爭》最后一課,也是新民主主義革命走向勝利的一課,更是近代史收尾的一課。站在歷史的重要節點,回顧三年的解放戰爭、30年的新民主主義革命、百年近代史,學生必然有自己的看法、見解。就本課而言我們要引導學生理解人民為什么選擇了中國共產黨、進而感悟到人民群眾是歷史的推動者和創造者。從新民主主義革命和近代史的角度來看我們要讓學生“認識沒有共產黨就沒有新中國”。[7]

二、“圖說”怎么說

在明確說的內容之后,接下來就要思考怎么說。這就需要根據章節教材內容,選取恰當的方式。《人民解放戰爭的勝利》一課擁有豐富的歷史圖片資源(包括歷史照片、歷史地圖等),這就為我們圖說歷史奠定了基礎。那圖說歷史該怎么說呢?

(一)按圖“索”史,說清史事

歷史課本中有大量插圖,這些插圖大致分為歷史照片、歷史圖畫和歷史地圖等。在本課中主要是歷史照片和歷史地圖,那歷史照片和歷史地圖如何讓它們“說話”呢?

1.以歷史照片說歷史事件,以“點”帶線

以本課中“宣傳《中國土地法大綱》”這張歷史照片為例,先看圖名“宣傳《中國土地法大綱》”,知其大概。其次觀察圖片細節,圖中有“中國土地法大綱”幾個字,有人在書寫該大綱的內容,有農民在觀看該內容。除此之外圖片就沒有其它更為具體的信息了。也就是說圖片反映的只是歷史事件的一個“點”,而我們需要挖掘圖片背后歷史的那根“線”。這就要我們繼續按圖索驥,進行追問:該大綱誰頒布的?什么時候頒布的?在哪里實施?具體內容怎樣?結果怎樣?會帶來哪些影響等。

以歷史照片作為突破點,讓學生自我追問,提出問題,然后帶著問題自我回答,解決問題,在一問一答中,學生把解放區的土地改革講述清楚,這就是以點帶線的按圖“索”事,以達到歷史史事的完善。

2.以歷史地圖說歷史事件,以“線”連面

本課有一張《三大戰役示意圖》,從圖幅面積來看占了半頁內容,可見它的重要性,那從這張圖我們可以獲取哪些信息呢?

(1)交戰的地點。

(2)交戰的時間。

(3)戰爭的過程。

(4)戰爭的結果。

(5)其他:國民黨軍起義、投誠地區。

根據地圖提供的信息并結合教材相關內容可知,學生就可以按圖“索”事,說清楚各大戰役的史事。從三大戰役的線,連接起來,來看人民解放戰爭這個面,就能更加完整、更加宏觀。

總之按圖“索”史,它不僅能追索歷史史事,還能讓歷史史事連成線、結成面,讓教學更加生動有趣。

(二)以圖“證”史,說透關系

如果說按圖“索”史,歷史圖片是學習載體,那么以圖“證”史,歷史圖片就是歷史證據。

1.以歷史地圖“論證”歷史地圖上的問題

以戰略反攻的開始,《千里躍進大別山示意圖》(見八上地圖冊61頁)為例。我們在學習了事件概況之后,不得不問的是為什么選擇大別山。而地圖直觀地告訴我們從大別山東進威脅南京、西進威脅武漢。但是這么一個戰略要地,國民黨也必然重視,因此進一步追問,共產黨為什么這么確信能扎根大別山呢?

要回答這一問題,我們就要用到八上第五單元十六課里的一張歷史地圖《1929—1932年農村革命根據地示意圖》。從圖中我們可以看到鄂豫皖革命根據地就在大別山。“中共鄂豫皖分局要求:領導群眾的共產黨及代表工農群眾自己謀利益的蘇維埃革命政府,定要盡力刻苦自己,節省糧食,接濟群眾,以減少民眾的痛苦……。”[8]正是中國共產黨在大別山解決百姓生計,為百姓謀利益,所以鄂豫皖的紅旗28年不倒,劉鄧大軍才能扎根大別山。

因此歷史地圖的運用不是孤立的,我們要不同時間的多張地圖進行一起運用,讓歷史地圖佐證歷史地圖,才能看清背后的歷史原因。

2.以歷史照片“回答”歷史照片的問題

淮海戰役的講解有一段話和一幅照片《淮海戰役中支援前線的民工支隊》(見八上地圖冊62頁)是繞不過去的,陳毅元帥說“淮海戰役的勝利,是人民群眾用小車推出來的。”在淮海戰役中“解放區發動群眾總計543萬人,他們使用小推車這種原始的運輸工具,克服千難萬險,共向淮海戰役前線運送糧食9.6億斤”[9]我們不禁會問在那個缺衣少食的年代,為什么人民群眾愿意把這么多糧食送上前線呢?

要回答這個問題我們可以去看本課《翻身農民丈量分配土地》這幅圖,土改“廢除了封建剝削的土地制度,實行耕者有其田,按照農村人口平均分配土地”[10]。這樣實現了農民對土地的夢想,激發了農民革命和生產的積極性。因此農民“踴躍參軍參戰,為人民解放戰爭的勝利提供了人力、物力保障。”[11]

通過以圖“證”史,圖片作為史料回答了歷史問題,解釋了歷史疑惑。

(三)畫圖“論”史,說明觀點

在教學內容完成之后,檢測一下學生的學習成果,看看學生形成了怎樣的歷史見解,就很有必要,而思維導圖最能反映學生的認知,而講解思維導圖的過程是學生表達歷史見解的過程。

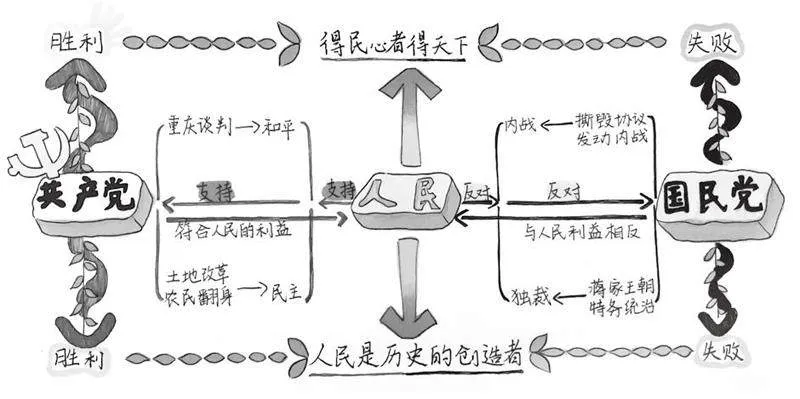

1.以關鍵詞為中心的思維導圖,觀點鮮明

該圖以人民為中心,兩邊是共產黨和國民黨,共產黨通過土地改革,使農民翻身做主人,國民黨發動內戰,走獨裁道路,因此在解放戰爭中失去人民支持,最終戰敗失去政權,體現了得民心者得天下的觀點,也強調了人民群眾是歷史的創造者。學生通過思維導圖,抓住了核心詞,表達了核心觀點。

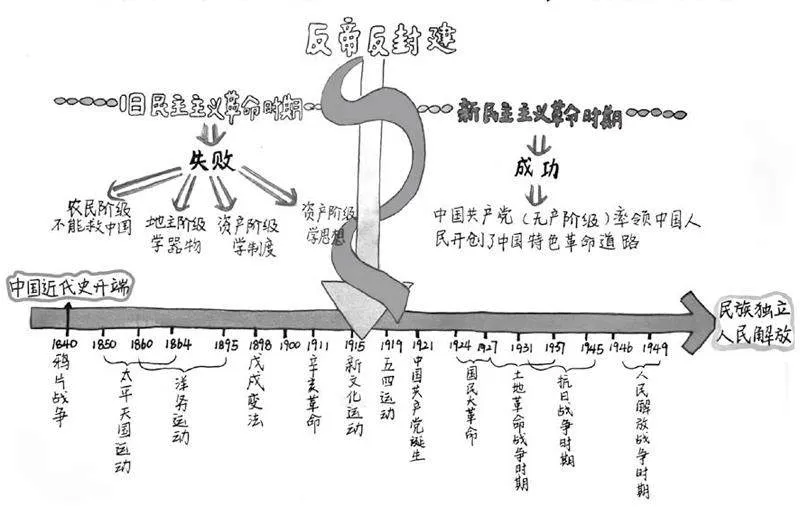

2.以年代尺為載體的思維導圖,看清本質

該圖以年代尺為載體,對整個近代史進行了梳理。思維導圖展示了近代史上各個階層的各種探索與努力,最后歷史選擇了中國共產黨。思維導圖從更加宏觀的層面告訴我們中國共產黨帶領中國人民實現了民族獨立和人民解放,完成了近代史的主要任務。從而回答了中國共產黨為什么能這一問題。

思維導圖通過學生手繪、口述,把復雜、深刻的見解簡單明了的傳遞給同學,不僅提升了自己的思維能力,也幫助同學的學習理解。

三、“圖說”怎么樣

(一)改進了課堂教學方式

通過圖說歷史的方式,充分挖掘歷史圖片的內涵,讓圖片作為學習載體,甚至開發有助于教學的學生自繪的思維導圖,讓這些圖片充分得到運用,成為講述史事,講解關聯的重要素材。這樣能有效改變學生言之無物的特點,在課堂上能夠言之有物,講得有內容、有邏輯、有思考。在不斷地說的過程中,潛移默化的改變對歷史課的傳統認知,讓歷史課鮮活生動有趣,提升課堂活力。

(二)提升了學生表達能力

學生在說的過程中逐步形成敘述語言和邏輯語言,敘述語言用來描述基本史事,學生能夠根據圖片信息,將歷史事件的六要素串聯起來,逐漸摸索出概述歷史的基本方法。在敘述語言成熟之后,不斷通過圖片挖掘前因后果,在解釋過程中,逐步形成邏輯語言,提升邏輯思維能力。最終能夠把史料與觀點融合起來,讓表達更有說服力。

(三)提高了課堂教學效果

用歷史圖片說歷史,將抽象思維具象化、形象化,更符合當今青少年閱讀習慣——圖片閱讀。學生能夠用圖片語言將事件聯系在一起,用圖片進行解釋強化認知,對歷史理解更深刻,學生的上課積極性也顯著提升,進而提升學生的學習效果。

(四)培養了歷史解釋素養

圖說歷史最終指向的是“歷史解釋素養,暨形成以史料為依據,客觀地認識和評判歷史的態度和方法”[12]。這種態度和方法通過學生說的形式表現出來,學生不斷在描述史事、分析因果,表達看法,在不知不覺中將歷史解釋落實在教學的過程中。

【注釋】

[1] [2][3][4][5][6][7][12]中華人民共和國教育部制定:《義務教育歷史課程標準(2022年版)》,北京:北京師范大學出版集團,第5、5、5、20、20、20、21、5頁。

[8] 秦海宸:《中國共產黨在鄂豫皖蘇區群眾工作的歷史實踐暨現實意義》,《檔案管理》2021年第6期,第5、6頁。

[9] 李曉莉:《“推出勝利”的小推車》,《黨建》2021年第11期,第66頁。

[10] [11]教育部:《義務教育教科書 中國歷史 八年級 上冊》,北京:人民教育出版社,2017年,第114、115頁。