基于唯物史觀導向下的歷史思維培養方略

摘 要:選擇性必修教材是《綱要》教材的遞進與拓展,歷史教學實踐要以課程標準為依托,關聯《綱要》與選擇性必修教材。在唯物史觀導向下,歷史思維的培養方略有:從淺描教學目標以提升思維,問題式深描教材正文的關鍵表述、整合式深描教師教學用書表述的說明、活動式深描教材的探究與拓展以形成思維等。

關鍵詞:唯物史觀 課程標準 歷史思維

《普通高中歷史課程標準》明確指出“歷史課程要以唯物史觀為指導,對人類歷史發展進行科學的闡釋,將正確的思想導向和價值判斷融入對歷史的敘述和評判中;要引領學生通過歷史學習,認清歷史發展規律,對歷史與現實有全面、正確的認識,形成實事求是的科學態度以及正確的世界觀、人生觀和價值觀”。新課標還明確提出“運用唯物史觀的階級分析方法,對上層建筑的各領域的實質進行深入分析,認識國家治理體系和治理能力現代化的重要性”。[1]

對唯物史觀與歷史思維培養的實踐研究仍是當下歷史教師深入教學的研究熱點。目前的研究主要集中在統編版《綱要》教材,選擇性必修教材的研究成果仍較缺乏。與《綱要》教材不同,選擇性必修教材以專題史的體例結構呈現,是《綱要》教材的遞進與拓展。選擇性必修教材的對象是高二學生,他們求知欲強烈、思維活躍,具備一定的歷史學科素養和歷史學科能力。運用唯物史觀的立場、觀點和方法在高二學段應該如何點撥學生思維,日常教學在實踐中又該怎樣落實讓學生樹立正確價值觀,這些都是一線教師值得探討的問題。筆者以高二教材選擇性必修1從英國社會進步視角看《西方的文官制度》一課的教學為例,談談唯物史觀導向下的歷史思維培養方略的教學實踐與思考。

一、淺描教學目標,提升思維

趙亞夫曾說:“從教學過程來看,教學目標是一課之魂。”[2]淺描教學目標對教師來說,可以調控教學節奏,整合教學資源,優化教學策略;對學生來說,學習方向明確,激發學習提升思維。高二學段教師可以做到:讓學生從歷史發展的視角認識國家制度與社會治理的措施,知道制度或者措施出現的時代背景,及其需要處理的社會問題,并注意其發展變化。對比《中外歷史綱要》(簡稱《綱要》)與選擇性必修教材可以發現,《西方的文官制度》雖在《綱要》教材中幾乎沒有提及,是全新的;但與學生己有的世界史知識相關聯,也與選擇性必修2《工業革命與工廠制度》密切相關,讓學生從已知中理解生發新知。

對比《普通高中歷史課程標準》學業質量水平2與水平4對唯物史觀素養的質量描述可以發現,在學業質量水平2“知道”“了解”唯物史觀的基本觀點和方法的基礎上,水平4要求進一步“理解”歷史上的發展變化,認識人類歷史發展的總趨勢,將唯物史觀“運用于”歷史學習探究中。[3]筆者將唯物史觀的基本理論與方法,結合學情、課程標準對唯物史觀素養的質量描述以及教材,描定本課教學目標如下:

在長時段下,能夠根據教材史實梳理西方傳統選官制度內容及弊端。整理分析西方文官制度出現的背景,理解其出現與建立是隨著資本主義政治、經濟不斷發展而逐步變化的,是工業社會發展到一定階段的產物。

結合史料分析工業革命對英國文官制度建立的推動作用,認識生產力與生產關系相互作用原理。理解資本主義的發展需要高效的官員錄用制度。

閱讀教材,了解英國文官制度的建立過程,并對內容進行分類提煉。將英國文官制度建立過程中的重大事件定位在特定的時空框架下,深入理解通過“公開競爭”考試的意義。英國是西方最早建立文官制度的國家,感悟創新精神,認識人民群眾是歷史的創造者。

能夠從英國文官制度建立的史實中,概括其特點并辯證看待其影響。運用唯物史觀階級分析方法,從史料中認識其實質,談談對西方文官制度的看法。

二、深描教材內容,形成思維

深描教材內容,是通過特殊的視角和細致的分析,了解西方文官制度的出現與建立過程,由表及里,透過一系列歷史現象認識歷史的本質。教材文本中唯物史觀立場、觀點、方法是滲透在歷史現象、歷史事件的敘述中,具有隱藏性,需要教師挖掘教材唯物史觀的編寫邏輯,讓學生逐漸領略運用唯物史觀的思維方法解決歷史5b55839883efcd9ab2e33d9101e28b81e2b1c7677ec08cd6adf2fa5fe3facca0問題。

1.問題式深描教材正文的關鍵表述

問題式深描教材正文表述并精選史料創設情境,在深度思考的基礎上去感知正文段落之間的內在邏輯,在解決問題中做出合理解釋,形成自己的邏輯推理。“思維能力是在解決問題的過程中得以養成的,沒有問題就沒有思維”。[4]在西方文官制度出現的背景這個部分,教材概述了“賜官制”“政黨分肥制”等內容。從知識層面講,本課的教學不能僅僅停留在西方傳統選官制度的弊端這個層次,而要從歷史的角度挖掘西方文官制度出現的推動因素,并從社會進步視角實現教學內容的拓展。

結合教材,設置思維鏈條如下:

問題1:中古后期社會狀況如何,為什么會出現賜官制?以什么作為選官的標準?

問題2:資本主義制度出現早期,社會經濟發展如何?哪些因素推動“政黨分肥制”的出現,它有哪些弊端?

問題3:工業革命后,社會經濟發生了哪些變化?對國家治理提出哪些新要求?為什么說工業革命推動了文官制度的建立?可呈現以下列材料:

材料一 工廠是機械化的生產,而機械化生產不允許任何一處的工作懈怠,因為一個環節任務的積壓,都有可能造成全廠工作的停滯。

——宋嚴萍《英國工業革命時期的工廠管理及特點探究》

材料二 1770年至1840年英國工人的日生產率提高了20 倍……工業革命使資產階級特別是工業資產階級的經濟力量猛增,他們在經濟上取得統治的地位后,政治雄心銳增,要求政府公職向社會更廣泛地敞開以便分享國家權力和提高政府部門的效能。

——姚景芳《近代英國文官制度改革剖析》

材料三 初等教育不斷推廣,人們的文化素質逐漸提升。機器生產代替手工勞動、城市化迅猛發展等現實因素,對廣大民眾的文化素質提出了更高的要求。

——選擇性必修2第5課《工業革命與工廠制度》

第1個問題,學生在《綱要》的學習中己經有所了解,可以關聯舊知識來解決新問題。第2個問題,在《綱要》基礎上,學生知道內閣制、政黨政治,以及資本主義處于初步發展期的經濟狀況,但是對“政黨分肥制”的弊端認識不深,相對第1個問題思維層次更進一步。第3個問題是本課重點問題,也是教材思考點提及的問題,思維層次更加復雜。只有對第1個和第2個問題深入思考,學生才能結合材料理解第3個問題。這體現了選擇性必修教材對《綱要》內容的遞進與拓展。

教師引導學生閱讀材料,提取關鍵信息,生產力的發展與生產效率的提高;工業資產階級經濟力量壯大,需要分享國家權力,需要能為他們利益服務的人才。初等教育的推廣,為公開考試提供可能。為解決工業革命面臨的許多新問題,時代呼喚能高效處理事務的文官。這讓學生深刻認識到,工業革命推動了文官制度的建立,資本主義的發展需要高效的官員錄用制度,提高國家治理水平。上述唯物史觀導向下的思維鏈條設計,有助于建立知識間的聯系,理清歷史線索,深化歷史認識。

2.整合式深描教師教學用書表述的說明

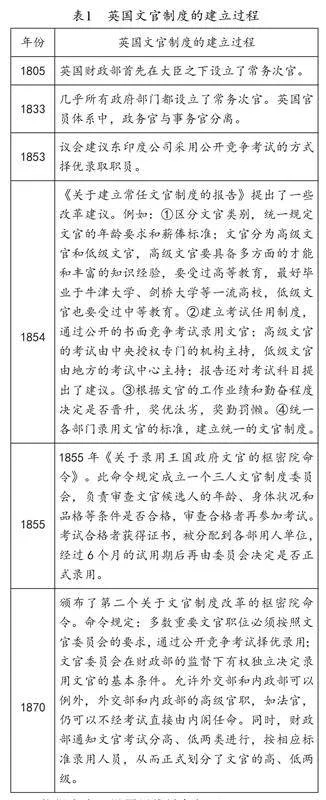

整合式深描教學資源,需要學生在學習過程中調動閱讀能力、思考能力、表達能力。賜官制體現的是王室與貴族的特權利益,政黨分肥制是政黨瓜分利益的手段。而文官制度是民眾通過公開方式參與政府工作的考試制度,文官是國家的公共服務人員。筆者對本課的教師教學用書內容進行大膽重組,突破教材編排。整合案例1(表1):[5]

依據上表,設置思維鏈條如下:

問題1:從上表得到哪些歷史信息?請分類歸納表中信息。(提示:可按官員設置類型、按文官來源、按錄用標準分類)

問題2:簡述政務官與事務官的聯系與區別。

問題3:歸納英國文官制度的特點。

上表信息量大,讓不同層次的學生都有話可說,激發學生參與課堂的熱情。教師在教學過程中,引導學生分類歸納表中信息。學生在表述的過程中對零散信息進行提取、分類組合,形成較完整的思維結構。通過結構化的表述,以適合解決當前的新問題。對歷史信息的分類歸納讓學生從思考分析中吸收理解知識,提升閱讀理解能力、信息獲取能力,化難為易,學習思路更清晰順暢,課堂印象更深刻,發展了思維。了解政務官與事務官分類是政府在資本主義制度前提下提高治理能力的舉措。將教材內容知識與學生學識思維進行有效鏈接,讓知識逐漸內化為學生的歷史認識。

進一步利用表格,引導學生從英國文官制度建立過程的內容中提煉特點。一表多用,學生學習能力得到遞進,錘煉組合應用能力。從信息的提煉中,學生收獲了理性的知識,豐富了感性體驗。立足人民群眾是歷史創造者的視角,在講述文官候選人的年齡、身體狀況和品格,受良好教育等標準時,學生體會到要勝任文官的日常工作,須具備知識、工作技能、責任感、競爭精神和職業敬畏精神,才能不斷推動制度創新。學生還感受到積極向上的社會風氣,深刻理解“公平競爭”的意義。

3.活動式深描教材的探究與拓展

教材中的探究與拓展欄目,拓寬了學生閱讀視野,延伸學習的深度與廣度。活動式深描拓展內容,明確問題探究欄目與正文之間的聯系,讓問題探究欄目更好地助力學生思維的飛躍,提升學習質量。“在閱讀特別是思考的基礎上,發表自己的想法和觀點,并與同伴進行交流互動分享,使自己的想法和觀點得到增值、完善、補充、更正,使自己學習和認識的水平不斷提高”。[6]學生思考、表達分享的過程,就是習得素養思維提升的過程。可呈現以下列材料:

材料四 英國文官制度的絕對專業化素養,使得政府能夠在最低的差錯和最高的效率的情況下運轉自如。這個制度足以讓采用不同制度的其他國家羨慕不已。

——[英]瑪格麗特·撒切爾著,李宏強譯《唐寧街歲月》

材料五 資產階級議會制的國家的全部歷史表明,資產階級立憲國家的歷史也在相當大的程度上表明,更換部長意義極小,因為實際的管理工作掌握在一支龐大的官吏隊伍手中……對上司畢恭畢敬的習氣和某些“公”務特權把他們拴住了,通過股票和銀行,這支隊伍的上層分子完全成了金融資本的奴才,在某種程度上也是它的代理人,它的利益的代表者和影響的傳播者。

——[蘇]列寧《革命的一個根本問題》,《列寧全集》第三十二卷

活動式探究1:通過課內外閱讀,對案例1(表1)補充一則1870年后英國文官制度不斷完善的內容。(提示:補充內容能體現制度的彈力、活力、深入與創新)

活動式探究2:對西方文官制度的評價有何不同?導致這種不同的主要原因是什么?

活動式探究3:談談你對西方文官制度的看法。

從材料四與材料五中,引導學生對比兩則材料作者的立場及對文官制度進行評價,學生能夠將唯物史觀階級分析法運用于歷史學習探究活動中。對學生來說,活動式探究挑戰在于:一方面,需要綜合《歷史縱橫》中英國文官制度的退休與晉升等內容,盡可能完善西方文官制度建立過程的史實。了解西方文官制度中入職、任職、晉升和退休內容,構建完整的知識結構。另一方面,學生在構建知識結構過程中,還需要有價值觀層面的認識。個人層面:公職人員有愛國心,公正心;成為公職人員是實現自我價值的一種體現。國家層面:健康的政治生態助力經濟的高效發展。社會層面:社會重視人才,重視教育。此外,學生在探究過程中認識到西方文官制度雖提高了國家治理水平,但也存在局限。

人事制度作為社會治理的重要組成部分,從古至今一直發揮著重要作用,尤其是在近現代,政府對人事制度的管理很大程度上影響著政治經濟社會導向功能。學生在唯物史觀導向下習得學科的學習方法,形成歷史思維,分析問題和解決問題的能力在實踐中提升。在唯物史觀的指導下進一步挖掘人事制度的發展內涵,還需要教師在教學實踐中下功夫。

【注釋】

[1]教育部:《普通高中歷史課程標準(2017 年版 2020 年修訂)》,北京:人民教育出版社,2020 年,第2、23頁。

[2]趙亞夫: 《歷史教學目標芻議三:怎樣確定課堂教學目標》,《歷史教學(中學版) 》2007 年第7期。

[3]教育部:《普通高中歷史課程標準(2017 年版 2020 年修訂)》,北京:人民教育出版社,2020 年,第70頁。

[4]張漢林:《提問之道:歷史思維養成路徑的探討》,《教育學報》2018年第3期,第48頁。

[5]人民教育出版社課程教材研究所歷史課程教材研究開發中心:《 選擇性必修1教師教學用書》,北京:人民教育出版社,2020 年,第86、87頁。

[6]余文森:《能力導向的課堂有效教學》,《全球教育展望》2018年第1期。