核心素養引領下歷史中考備戰策略探析

摘 要:義務教育歷史新課標明確規定,要“圍繞核心素養”開展歷史教學。因此,在歷史中考備戰中,必須以核心素養為引領進行深度教學,課前圍繞主干知識搭建知識網絡,課堂聚焦問題探究情境的創設,重視史料的研讀訓練,設置論述題訓練版塊,落實素養訓練,課后夯實基礎,抓主干知識落實。如此才能實現歷史課程目標,落實立德樹人根本任務。

關鍵詞:核心素養 歷史課程標準 中考 備戰策略

義務教育階段歷史課程學業水平考試的試題命制必須注重素養導向,通過設置開放的、與所學內容有關的真實問題情境,考查學生的核心素養水平。目前中考歷史備考現狀,卻依然是普遍強調基礎知識,使用題海戰術,忽視知識體系的建構和對歷史發展線索整理,導致學生對歷史的認識停留在碎片化的割裂狀態,難以實現深度學習,難以拓展思維。這個局面,急需改變,中考歷史備考應體現課程的育人價值,以核心素養為引領。

一、課前圍繞主干知識搭建知識網絡

(一)構建思維導圖形成知識網絡,凝聚復習主題

郭元祥教授指出:“學生的學科核心素養的根基是結構化的基礎知識,點狀的、零散的知識是難以形成學科核心素養的。”[1] 核心素養里的時空觀念是在特定的時間聯系和空間聯系中對事物進行觀察、分析的意識和思維方式。任何歷史事物都是在特定的、具體的時間和空間條件下產生的,只有在特定的時空框架當中,才可能對史事有準確的理解。近幾年的廣州中考試題以素養立意,圍繞主干知識,在唯物史觀的指導下選取素材,創設情境,引導學生在具體的時空中,運用唯物史觀的立場、觀點和方法考察歷史,形成對歷史全面、客觀的認識。思維導圖是一種常用的時空表達方式,它能對學習內容進行有效整合,將紛繁復雜的知識點和知識碎片統攝于一個主題下,實現知識結構化,有助于把握歷史階段特征。教師在復習課教學設計時,應該準確把握新課標內容要求和學業要求,整體梳理教學內容,把握每一學習主題設計的范圍、層次、要點,以及核心概念、重要問題,使教材的內容轉化為有利于學生學習的教學內容。而在分析課程內容結構的基礎上,需要從有利于發展學生核心素養的角度對教學內容進行有效整合,凝練出復習主題,通過引導學生在課前圍繞主題自主構建思維導圖,建立知識體系,再結合主題下大概念的邏輯層次和重難點問題,設置學習任務。

歷史課程內容的基本結構是按照歷史發展的時序,以學習主題的方式依次呈現歷史的發展進程,要求學生在掌握歷史發展基本線索的基礎上,了解和認識重要歷史事件、人物、現象,對重要的歷史問題進行分析。在備考中,建議按照歷史發展的時序進行第一輪復習,圍繞特定的學習主題特別是跨越中外知識的主題,整合不同單元的教學內容,開展第二輪專題復習。部編版歷史教材編寫是由若干個學習專題組成,這些專題又細分到各自然單元中,可以從一個自然單元中提煉主題來組織單元知識的復習。在復習《隋唐時期:繁榮與開放的時代》這一單元時,可以讓學生課前從不同角度整理隋唐時期的發展表現,形成思維導圖。課堂上布置任務一:結合思維導圖,從政治、經濟、文化、民族交往和中外交往等角度分別歸納隋唐時期呈現的特點,并用一句話評價隋唐時期。任務二:結合所學知識,分析隋唐各方面出現如此盛況的原因。有了思維導圖的鋪墊,學生能更好用唯物史觀解釋歷史問題,理解政治與經濟的關系,加深對隋唐的時代特征的認識。

(二)借助時空坐標整理歷史線索,探尋歷史的發展變化

新課標要求學生能夠了解歷史發展的時間順序和空間要素,能運用記錄歷史年代的基本方式,將主要歷史事件、人物、現象置于正確的時間和空間之中,形成對歷史正確認識的時空觀念。了解并初步認識歷史發展的古今聯系、不同史事的因果聯系、不同領域的橫向聯系、中國與世界的聯系。薛偉強指出:“通過梳理建立一條時空線索,有利于學生歸納前因后果,認識變遷與延續,理解進步與倒退,從而更好地在整體上洞察諸多歷史事實之間的關聯。”[2]

在進行“統一多民族國家的鞏固和發展”這一主題的復習時,可以設計以下學習任務:一是將明清時期中國和歐美主要國家在對外關系、思想文化和政治制度變革方面的主要史事整理成時間軸;二是根據時間軸指出明清時期中國和西方國家在發展趨勢上的不同之處,并思考其帶來的結果;三是從探究中可以得到哪些啟示。學生從融通中外的時間軸對比中發現問題——當中國走向封閉、專制,歐美國家走向開放、民主,因而會出現中國近代的屈辱史,從中認識到中國近代落后的根源,進而理解對外開放的重要性。

二、課堂聚焦問題探究情境的創設,重視史料的研讀訓練

何成剛教授指出:“在歷史教學中,對于一個歷史現象,要盡可能地采取設身處地的態度和基于同情之理解(陳寅恪先生語)的原則去認識和分析。要實現這一點,一個有效的策略就是師生共同回到‘歷史現場’,盡量地接近歷史真相,以獲取更多有價值的歷史知識,如此學生才能在‘過程與方法’中得到能力與價值觀的提高。要回到‘歷史現場’,就必須借助于史料教學。”[3] 新課標要求學生能夠提高對史料的識讀能力,能夠嘗試運用史料說明歷史問題,學會根據可信史料對歷史進行論述,初步形成重證據的意識和處理歷史信息的能力。近幾年的廣州中考試題借助歷史照片、圖片、表格等資料,通過創設大量鮮活的情境,體現了對學生獲取和解讀歷史信息的能力(要求能夠對信息進行理解與辨識、概括與提煉、組織與運用)、分析歷史問題的能力和歷史探究等關鍵能力的考查。為此,備考中可以圍繞主題對知識進行整合,選取相關史料,創設新情境,將要復習的核心問題分解形成任務鏈或問題鏈,把學生引入探究情境;通過問題探究,加強對知識的復習、方法的總結和能力的訓練。

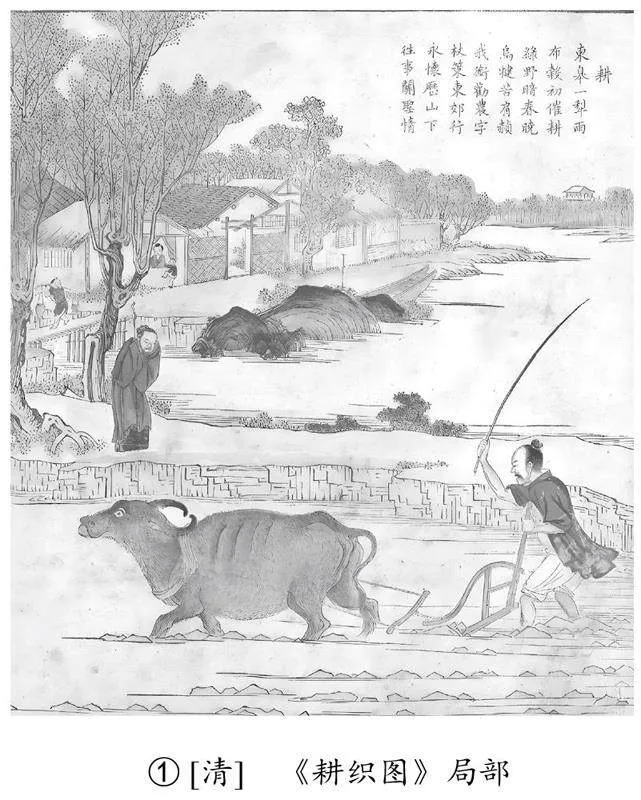

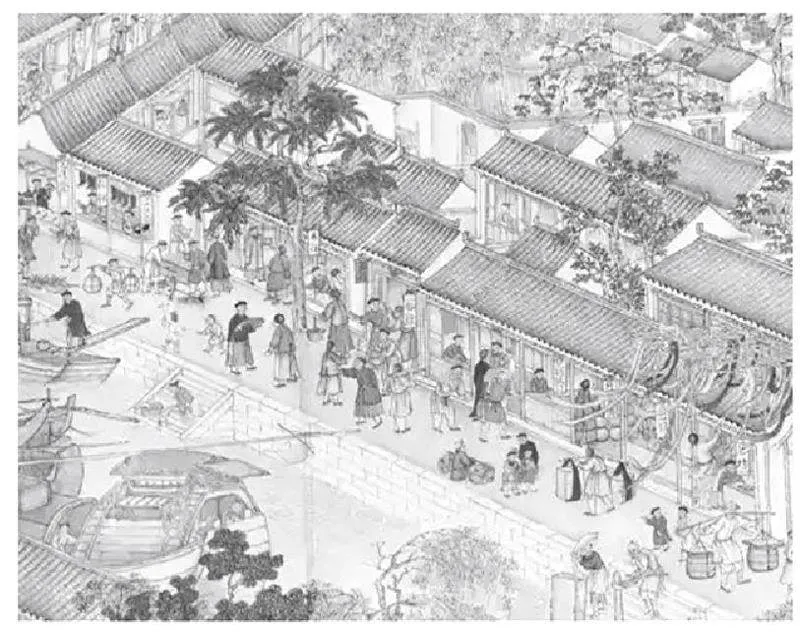

在復習明清時期經濟發展內容時,本人組編了以下課堂探究題目:

很多人認為,明清時期是沒落的封建社會末期,但16—18世紀末以前西方對于中國的評價非常積極。讓我們來對明清經濟開展探究,了解其真實的情況。請閱讀以下材料,回答問題。

材料一

① [清] 《耕織圖》局部

②《明朝經濟的發展》地圖

③錢穆《簡明經濟史》的記載:(明清時期)商業資本十分活躍,積累了百萬乃至千萬資金。全國各地出現了許多大小商人,他們在各地設會館、公所、組織商幫……清代,山西票號商、兩淮鹽商、廣東行商,富甲天下,山西亢氏號稱數千萬兩。

④《盛世滋生圖》(局部)描繪了乾隆時蘇州繁華的市井風情。

⑤ 天下有四聚:北則京師,南則佛山,東則蘇州,西則漢口。

——[清]劉獻廷《廣陽雜記》卷四

問題(1):請從史料的使用價值角度對材料一中的史料進行分類,指出其中可以互證的史料,并根據材料一,概括明朝至清朝前期經濟發展的表現。

材料二 明朝晚期,一個圍繞白銀輸入中國的貿易網絡逐漸形成。其中,西班牙找到的從墨西哥的阿爾普爾科到菲律賓的馬尼拉,再到澳門的航路,被稱為“太平洋絲綢之路”。西班牙商人將中國生產的生絲、絲織品、棉布、瓷器等產品運到墨西哥,交換白銀,再運至馬尼拉。此后,美洲白銀陸續流入中國。據學者保守估計,16世紀中期至17世紀中期一百年間,中國獲得了世界白銀產量的四分之一至三分之一,這進一步刺激了中國東南沿海地區經濟的發展。

——摘編自樊樹志《國史十六講》等

問題(2):根據材料二并結合所學知識,指出16至17世紀的中國在世界經濟中的地位,并簡析“太平洋絲綢之路”形成的原因。(注:本題的材料和問題改編自2023年廣州中考題)

材料三 自明朝開始的海外農作物引進,到清朝又有新的發展。順治年間,玉米種植還不普遍,山區種者稍多……19 世紀后,玉米成為重要的糧食作物……明朝時,甘薯從外國傳到福建和廣東。清初開始,甘薯種植逐步在浙江及長江流域發展起來……甘薯成為清朝中后期農民的重要口糧之一……甘薯、玉米等抗旱、耐貧瘠、適應性強、產量高的農作物的推廣,成為清朝前期人口快速增長的重要物質條件。

——摘編自《義務教育教科書教師教學用書 中國歷史》(七年級下冊)

問題(3):根據材料三并結合所學知識,概括明清經濟發展的原因。

問題(4):綜合以上探究,你認為在依據史料進行歷史研究時應注意哪些問題?

本版塊課標要求學生通過了解明清時期的經濟改革和全球性經濟互動,初步認識這一階段中國經濟發展的內因和外因。課堂上通過創設不同人群對明清發展不同評價的探究情境,激發學生探究欲望,提供多種史料讓學生進行判斷和分析說明問題,形成對明清經濟發展比較合理的認知。通過探究,知道中國古代遺留至今的各類史料是了解和認識中國古代歷史的證據,掌握史料使用過程中應該注意的問題,這樣就有助于形成探究思維,培養史料實證、歷史解釋和家國情懷等素養。

三、設置論述題訓練版塊,落實素養訓練

歷史探究能力,要求學生能夠發現和提出問題、論證問題,最終得出歷史結論。歷史論述題是典型的對學生歷史探究能力的考查,它考查學生對材料的選擇、概括和歷史闡釋能力,引導學生將歷史事件、現象放置于特定的歷史時空中,運用可靠史料認識歷史、有理有據地表達自己對歷史的看法,最能體現學生能力差異。廣東高考中論述題的分量越來越重,在新課標的兩道考試樣題里其中一道就是論述題,可見論述題出現在廣州中考題是大勢所趨,2023年廣州中考27(2)題開啟了論述題進中考的節奏,2024年廣州中考26題考查了學生提煉主題、補充史實加以論證,并用規范語言進行表達的能力,其實也是論述題的縮影。因而在備考過程中,應該長期保持有論述題的訓練,專門設置論述題訓練專用本整理訓練成果。教師可以根據復習主題和不同題型訓練的總體安排,編輯不同類型的論述題( 圖片型/文字型,評析觀點型/自擬觀點論述),每一次訓練引導學生先寫論述的提綱(要證明什么問題,即觀點;從哪些方面怎樣證明問題,即論據;總結陳詞,即升華拓展觀點),再有條理地展開論述。寫提綱的過程就是整理探究思路的過程。每一次的論述題訓練可以給學生提供多篇范例,在講評后鼓勵學生反思問題所在并修改文稿,最后引導學生總結不同類型論述題的解題思路、方法和應該注意的問題。

在完成了宋元時期的單元復習后,本人選編了以下一道題目作為課后作業:

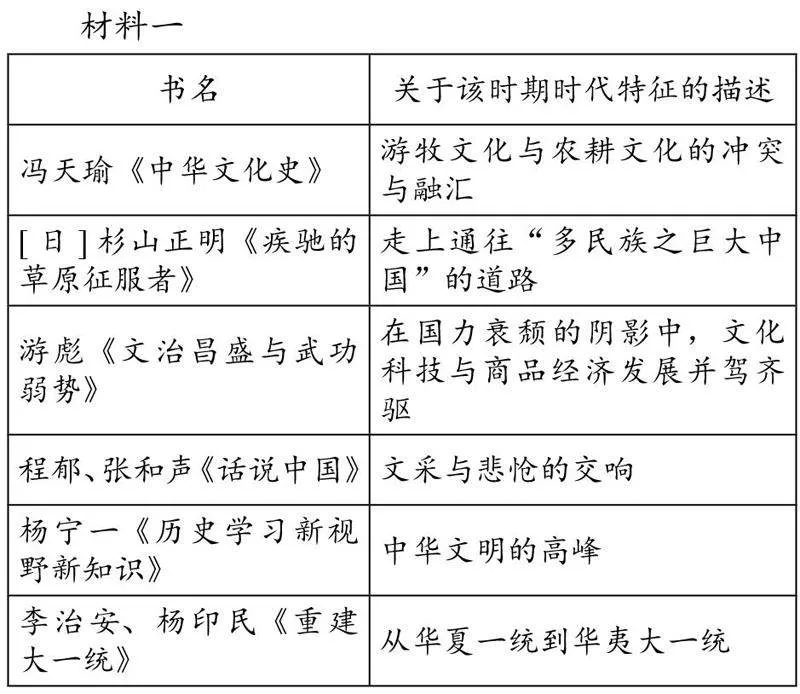

時代特征是對某一段歷史的整體概括,有助于從整體上把握特定時期歷史發展的特點。閱讀下列材料,回答問題。(12分)

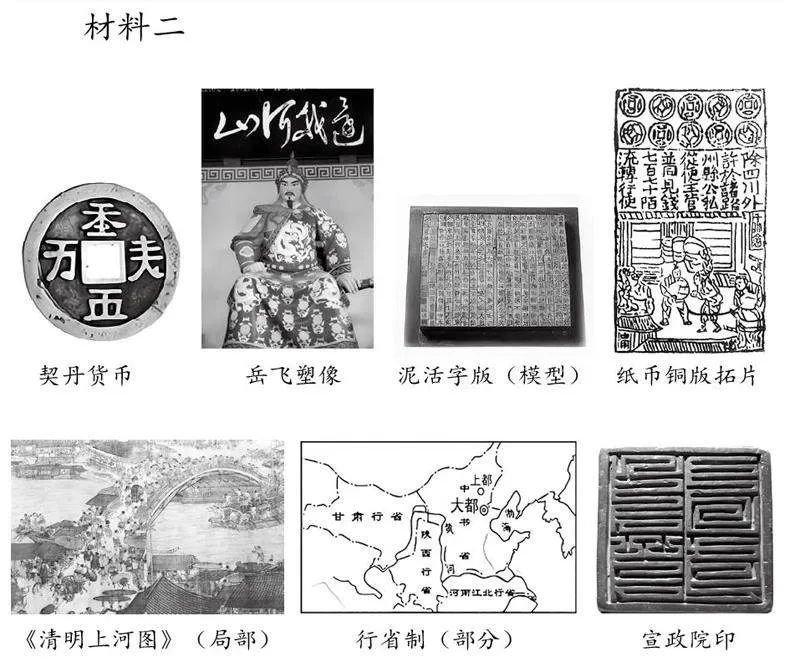

材料一

材料二

問題(1):結合所學知識,指出與材料一中特征描述最相符合的歷史時期。(2分)

問題(2):從材料一中任選或自擬一則對這個時代特征的描述,并從材料二中選擇對應的素材并結合所學知識加以論述。(10分。要求:至少選取三個史實,觀點正確,史論結合,條理清晰)

該題鞏固了學生對宋元時期總體特征的認識,并通過論述題的形式訓練學生闡釋說明問題的能力。

四、課后夯實基礎,抓牢主干知識

歷史基礎知識是達成歷史素養的基礎,備戰中考記住主干史實是復習的起點。教師可以根據課程標準的內容要求,將要背誦的主干基礎知識整理成冊,再按照復習進度,將其細化成每日背誦任務。在每一階段復習后,對所復習內容的基礎知識進行堂上小測,同時設置獎懲機制,設置重測機會。對于易錯易混點和重難點設置反復測試,夯實記憶效果。為增加檢測的趣味性,調動學生參與知識記憶的積極性,還可以借助希沃系統的小游戲,將易錯易混點和重難點知識編進游戲里,在課堂組織學生參與游戲,及時發現存在問題并及時糾正。有智慧教學條件的學校還可以將檢測卷發布到網上,通過系統統計出檢測效果,當堂針對弱項進行復習鞏固,對優秀者進行即場獎勵,對弱勢者在課后加強輔導,并督促重測。

總之,做好歷史中考的備戰,應該認真研究中考題,以核心素養為指引,轉變教學方式方法,引領學生融通中外,形成知識體系,在探究中不斷積淀研究歷史的方法,在史料研讀中培養學科素養,在歷史問題的論證中習得高階能力,實現深度教學,讓復習更高效,讓歷史課程的教學更有價值。

【注釋】

[1] 郭元祥:《深度教學——促進學生素養發育的教學改革》,福州:福建教育出版社,2021年,第161頁。

[2] 薛偉強:《基于學科核心素養的歷史教學課例研究》,上海:華東師范大學出版社,2019年,第23頁。

[3] 何成剛等:《智慧課堂:史料教學中的方法與策略》,北京:北京師范大學出版社,2010年,第3頁。