反思已有認知 提升解釋能力

摘 要:歷史解釋是歷史學科諸素養中對歷史思維和表達能力的要求,2024年湖北高考歷史一道關于藩鎮的選擇題重點考查了歷史解釋。考生在解題時,不僅要置身歷史語境知曉藩鎮幕僚話語中透露的表層信息,還需審視整段文本以突破已有認知的局限,進而形成對歷史事件更為全面客觀的認識。該題的命制理念對于教學同樣具有啟發性,教師可在課堂教學與試題練習時重點講授一些案例,幫助學生反思已有認知,從而提升思維與解釋能力。

關鍵詞:歷史解釋 已有認知 藩鎮

2024年湖北高考歷史選擇第3題涉及中央與地方藩鎮的復雜關系,彰顯對國家治理的重視,映襯出核心價值的引領作用。同時,該題以素養為導向,要求學生深入分析題干及選項,以突破已有的認知局限。筆者就該題對學科素養的考查特點、方式予以探討,并闡發其之于教學的啟發,冀以實現“以考促教、以考促學”的目的。原題如下:

(2024·湖北高考·3)唐朝后期,一位河朔藩鎮幕僚述及本鎮節度使更替時稱,朝廷要么立刻任命親王遙領節度使一職,要么擱置數月,之后才正式任命本鎮推舉的節度使。而具體的任命,通常由宦官傳達。這說明此時( )

A.藩鎮的獨立性受限 B.官員任免程序規范

C.外重內輕局面出現 D.宦官權力有所擴大

一、考查多項素養,側重歷史解釋

在紙筆考試中,設置問題情境是判斷試題考查核心素養的顯著標準。[1]該題引用唐后期一位河朔幕僚之語,敘述了唐朝中央在藩鎮節度使職位更替中的程序安排,以見微知著的方式營造出陌生、真實的問題情境。

題干乃是被改造后的“史料”,源自《唐太師南陽王羅公神道碑記》,題干兩句原文分別為:“伏準國朝故事,我府凡有更替,即除親王遙統節度使,或逾數月而后,方降恩命。”“天子令二內臣掌旌節恩誥,相次而至”,[2]題干文意與史源基本一致。

既然題干仍屬史料,那么該題的解答離不開對這段史料具體信息的提取、解讀,但學生不必對史料本身的真偽、價值進行判斷,更不需運用其他類型史料對探究的問題做出合理論述。可見史料實證素養非本題的重點考查對象。時空觀念素養強調在特定的時空下理解史事,本題亦須明悉唐朝后期政局的基本特征,方能對幕僚的言語作進一步解讀。但學生不用去提煉藩鎮在特定時空下的發展特征、建立不同時空下藩鎮與其他歷史事物之間聯系等等。要之,這兩種素養在題中均有體現,但參照《普通高中歷史課程標準》(以下簡稱《課標》),考查程度僅達到學業質量水平1、2。[3]

本題側重考查的學科素養其實是歷史解釋。歷史解釋素養可劃分為由低到高的五個層次,分別是現象性解釋、內涵性解釋、本質性解釋、聯系性解釋、規律性解釋。[4]在此基礎上的選擇題也基本形成這五種類型。

筆者認為該題屬于聯系性解釋類XP+NdQl/6r4Y8wTmP/IkCA==選擇題。其定義為:“題干當中起碼要涉及兩個歷史主體,并且從材料、設問到備選項都與至少兩個主體相關。可以以其中一個歷史主體作為聯系與參照,對另一個主體的內涵、性質作出更加深入的認識;也可以將兩者作為平等的關系進行比較,升華到對兩個主體所處時代特征的認識。”[5]再看試題本身,題干材料中明顯涉及到朝廷、藩鎮節度使、宦官三個歷史主體,設問亦不限于某一主體,備選項A、C、D與藩鎮、朝廷、宦官相關。次者,藩鎮與朝廷之間構成互為參照的關系,宦官也在朝廷任命節度使的程序上發揮作用。復次,通過三者之間在節帥任命問題上的相互聯系,可以對這一時期的政局得出整體性認識。

總之,該題綜合考查多種素養,而以歷史解釋的考查為核心。《課標》指出“歷史解釋是諸素養中對歷史思維和表達能力的要求”,[6]那么本題的考查是如何體現的?呈現出怎樣的特點?以下結合試題內容予以說明。

二、秉持開放態度,反思已有認知

本題所涉及到藩鎮的知識背景,《綱要(上)》第六課《從隋唐盛世到五代十國》中有簡要介紹。一是正文中寫道:“安史之亂期間和以后,唐朝陸續在內地增設藩鎮。藩鎮管轄地區,大者十余州,小者三四州,有些藩鎮獨立性很強,形成藩鎮割據局面,這種局面在唐朝后期持續100多年,嚴重削弱了唐朝的統治力量。”[7]二是“歷史縱橫”欄目中《新唐書·兵志》介紹了藩鎮割據的基本特征:節度使職位內部承襲、兵驕將悍,號令自出、土地,民賦亦非天子所有……。[8]

基于必備知識的掌握,學生在閱讀題目時會回憶起藩鎮割據削弱了唐朝統治這一已有認知,去年廣東高考的一題便是對這一認知的印證。

(2023·廣東高考·4)唐中后期,朝廷鼓勵士人到地方任職,藩鎮有辟召幕僚之風。一度出現“游宦之士,至以朝廷為閑地,謂幕府為要津”的現象,這( )

A.強化了外重內輕的局面

B.緩和了朋黨之爭

C.破壞了科舉考試的公平

D.加劇了階級矛盾

唐中后期,藩鎮大量招攬人才,勢必增強其實力,不難推斷出這會加重外重內輕的格局。但今年湖北此題的真實考查意圖恰恰相反,以一不具姓名的河朔幕僚為切入點。由于此人身份和所處時代特殊,故其一番陳述,更具時代感與現場感,隱含了復雜的歷史信息。張漢林指出基于理解的歷史思維能力的具體表現之一是“從歷史文本的語境、結構、詞句、修辭等方面,理解作者的本意,以及作者無意展現而文本不自覺所表現出的含義。”[9]言外之意可分成兩層含義進行解構,第一層是理解“作者”幕僚強調的含義,即“所有歷史敘述在本質上都是對歷史的解釋,即便是對基本事實的陳述也包含了陳述者的主觀認識。”[10]

河朔藩鎮屬于唐朝中后期獨立性很強的割據性藩鎮,教材對此無明確說明。學生不知此背景亦無妨,可憑借此人之藩鎮幕僚身份地位,也可大致判斷其立場與唐朝中央形成對立。幕僚所陳述朝廷在節度使更替上無論是先使親王遙領,還是擱置數月,但最終仍不得不承認藩鎮節帥內部自相承襲之權。這種現象被稱之為“河朔故事”,“其核心便是節度使之位的私相授受,朝廷被迫扮演事后追認、承認其合法地位的‘橡皮圖章’角色。”[11]因此,幕僚所言的主觀目的是在夸耀藩鎮從朝廷所獲得的特殊地位,并已形成了一種政治慣例。循此思路并結合所學,對備選項進行判斷,節度使職位更替已經非朝廷所能控制,與正常情況下中央任命地方官截然相反,已可排除B。選項C之外重內輕一語有所體現,但此局面在唐玄宗統治后期已經產生,仍不可選。若改為“外重內輕持續”,方大體無誤。

第二層是發掘出題干文本自身所折射出的關于唐朝后期政局的復雜政治態勢。安史之亂后,唐朝對部分地方藩鎮“顧力不能制,則恥含垢,因而撫之,謂之姑息之政”,“但對唐廷而言,無疑是對其權威的公開挑戰,也是安史亂后雙方戰爭不已的關鍵所在。”[12]幕僚本意在證明藩鎮地位與恩寵非比尋常,卻也恰恰反襯出地方藩鎮即使跋扈割據,但在使職的任命程序上不敢自擅,仍需借助中央的任命儀式以賦予統治合法性。藩鎮的割據有其限度,亦即獨立性受限,選項A符合。

此外,題干最后一句“具體的任命,通常由宦官傳達”,也可提供佐證。宦官此時受任于皇權,傳達詔令,是完成節度使任命程序的最后一步,證實藩鎮受中央節制的一面。至于選項D已偏離主旨,宦官權力擴大的表現是掌握禁軍、廢立皇帝。

總之,題干整體表露出了兩層內涵。考生解題時,不僅要置身歷史語境,讀懂幕僚的政治傾向。更重要的是,還需“冷眼旁觀”整段文本后辯證分析。在分析過程中,可能與自己原有的歷史認知發生齟齬,但這不應該成為理解新材料的障礙。已有認知是有局限且不全面的歷史理解,但并非錯誤的理解,它是進一步理解的門檻,關鍵在于考生應有“反省意識”。[13]這提醒學生對新材料、新情境要秉持開放態度,勇于修正、擴展已有認知,這樣方能突破思維局限,準確地理解割據性藩鎮對皇權還有一定依賴性的特點。

三、主以課堂教學,輔之試題練習

根據上述分析,能否在新材料、新情境下反思已有認知,或者說能否運用發散、辯證思維思考問題,與學生歷史解釋能力的高低直接相關。若要提升該思維能力,主以課堂教學,輔之試題演練,兩者相輔相成,密不可分。

(一)教學示例

案例1:在講述漢代郡國并行制度時,教師習慣性介紹劉邦因“懲亡秦孤立之弊”而大肆分封同姓諸侯,結果釀成了諸侯王尾大不掉之勢。應提醒學生的是,秦統一后推行郡縣制,手段過于生硬,遭到支持分封制的關東六國貴族舊勢力的抵制,后者掀起了反秦起義。劉邦若想避免亡秦教訓,不得不適應東方習俗行分封,因此漢初分封在一定程度上維持了社會秩序的穩定。[14]

案例2:對北魏孝文帝改革的積極意義,初高中教材均不惜筆墨予以描繪。但孝文帝改革也間接造成六鎮鮮卑軍人地位下降,后者最終掀起六鎮起義,北魏覆滅未嘗不與此有關。筆者以為,應當就這部分史實向學生予以展示,讓學生了解孝文帝改革的另外一面,擴充認知水平,從而有助于更深刻地領悟十六國北朝民族交融的曲折與復雜。

(二)試題舉隅

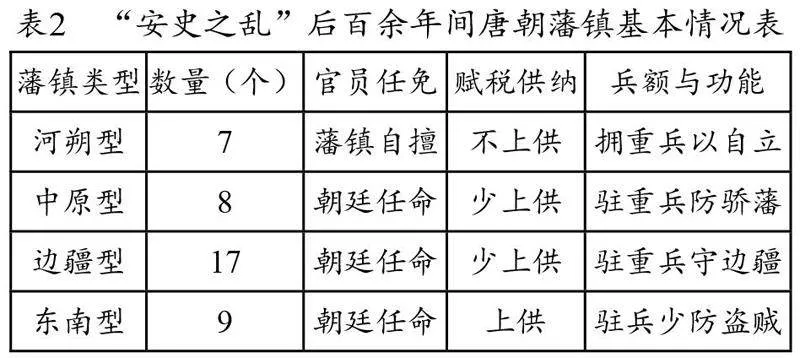

試題1:(2018·全國高考I卷·25)據學者研究,唐朝“安史之亂”后百余年間的藩鎮基本情況如表2所示。

由此可知,這一時期的藩鎮( )

A.控制了朝廷財政收入

B.彼此之間攻伐不已

C.注重維護中央的權威

D.延續了唐朝的統治

此題為不少專家所討論,恰好也與藩鎮問題有關。考生閱讀表格時應注意,割據性藩鎮僅是部分。其余藩鎮官吏仍由朝廷任命,或多或少上繳賦稅,承擔震懾隱患之責。從而反省藩鎮格局削弱唐朝中央力量的原有認知,接著運用邏輯思維,推論出藩鎮之間的相互制衡也間接維持了唐朝的存續。

試題2:(2024·廣東高考·7)1884年,中法《簡明新約》規定,此約繕中法文各兩分,各執一分為據,應按照公法通判,以法文為正。1885年續談正式約章時,以法文文本為準的條款被慈禧太后“勾掉”,1885年簽訂的《越南條款》以法文為正不再出現。這表明清政府( )

A.意圖抵御西方強權 B.拒絕融入國際公法

C.有效遏制邊疆危機 D.固守天朝上國觀念

慈禧作為近代史上舉足輕重的人物,其在近代中國反抗外敵入侵中屢屢做出妥協求和決策,呈現出對外卑躬屈膝的形象。而此題要求學生不能停留于過往某一階段的臉譜化認知,須據材料看到慈禧在垂簾聽政前期抵制西方強權,維護清廷尊嚴的一面。

綜上,在日常的學與練中,對易形成固化認知的人物或事件,教師可著重講解,引導學生從多角度深入。如此,對涵育學生歷史解釋素養應有所裨益,也才能發揮高考之于教學引導作用。

【注釋】

[1][4][5] 黃牧航、朱命有:《中學歷史核心素養命題的原理和方法》,北京:北京師范大學出版社,2023年,第5、338、339頁。

[2] 陳尚君輯校:《全唐文補編》,北京:中華書局,2005,第1100-1101頁。

[3][6][10][15]中華人民共和國教育部:《普通高中歷史課程標準》(2017年版2020年修訂),北京:人民教育出版社,2020年,第43、4、5、44頁。

[7][8] 中華人民共和國教育部:《普通高中教科書·歷史·必修中外歷史綱要(上)》,北京:人民教育出版社,2019年,第38頁。

[9][13] 張漢林:《歷史思維能力研究》,北京:北京師范大學出版社,2023年,第77、80頁。

[11][12] 仇鹿鳴:《長安與河北之間:中晚唐的政治與文化》,北京:北京師范大學出版社,2018年,第189、215、265頁。

[14] 李凱:《歷史學科素養與教法研究》,北京:中國社會科學出版社,2023年,第50頁。