通過加大跨境投資發展中國資本市場

構成資本市場有三大核心要素:產品、參與者、規則。市場的改善和發展,無一例外是從這三方面入手。以發揮A股市場的財富效益(即投資者掙錢)為目標,從中觀視角對路線的選擇進行研究,可以得出一個相對簡捷的實現路徑。

對A股市場的技術特征解讀有很多視角,我們作為世界第二大市場,與世界第一的美股市場做一個簡單的技術對標。更多以滬深300為樣本,抽取截至2023年幾個技術指標,對A股市場的技術特征做一描繪。

中國資本市場的重要技術特征解讀

(一)中國資本市場的一些重要核心技術特征。

(1)高波動。以滬深300為研究標的,2004年滬深300發布至今,波動率在25%~27%,與美國市場標普500的波動率15%~16%相比,A股市場呈現明顯的高波動性。

(2)低回報。滬深300指數從2004年至今累計總回報約270%,與此同期,美股納斯達克累計回報約900%,標普500回報為500%,道瓊斯回報為400%+。

(3)高風險。以夏普率(Sharp Ratio)① 作為核心指標,滬深300公布至今,平均夏普率為0.2-0.25(以3%作為無風險收益率,做平均分布)。其間不同階段,滬深300的夏普率呈現較大的差異:2004-2007年繁榮期為1.2左右;2008-2009年下跌期為負值;2010-2015年在0.4附近;2016-2020年為0.15左右;2020年后為0.2左右。

相比之下,美國標普500平均夏普率約為0.5,道瓊斯夏普率約為0.65左右,納斯達克夏普率超過1,長期比較穩定。很明顯,調整風險后的收益特征,我國A股市場呈現明顯的高風險特征。

(4)Long only(只能做多)。由于制度設計、資產特征以及價值觀等綜合原因,A股市場對做空的限制,明顯多于傳統做多業務。此外是衍生市場發展整體不足,在對2015、2024等幾次比較重要的市場波動的應對上,衍生品以及做空業務受到較大的限制,典型如融券業務以及場外衍生品業務相對落后。以2024年峰值90萬億總市值計算,今天A股全市場的融券占比不足1%,融券成本平均4%~5%。其間市場呼吁多年的指數基金股票出借業務始終無法實現規模化發展,導致券源問題無法從根本上解決,限制了衍生品業務發展。其結果,導致各種交易策略最終基本是通過暴露敞口實現盈利,即Long only,而這會導致在經濟下行周期,沒有牛市的基礎。

美股市場的融券業務以指數基金/ETF(交易型開放式指數基金)為主力,其特征比較清晰:一是融券規模和滲透率較高,美國ETF融券規模約占總市值的2%~3%,部分主流指數ETF融券比例可達20%~30%。二是市場機制相對完善,美國股市廣泛存在證券借貸市場和做市商,監管政策較為寬松,基金公司與券商合作模式成熟。三是操作流程標準化,其基金公司有專門的證券借貸團隊,有標準化的風險管理流程和系統,融券成本相對較低(一般為1%~2%)。四是融券業務應用廣泛,融券廣泛應用于指數型基金策略,可以實現做多做空的套利交易,融券業務被基金廣泛作為風險對沖、流動性管理的工具。就融券工具對指數基金的投資策略的影響看,它有利于實現市場中性策略,有利于提升基金經理的策略靈活性,有利于提高指數基金的超額收益能力。總的來說,美國融券市場發展較為成熟,為指數基金提供了更多的策略應用。監管也注重風險防范(包括對做市商的監管和維護市場秩序),在促進金融創新與穩定之間保持平衡,最終令市場在不同的波動中,不同策略有更豐富的選擇,更有利于平抑波動。

(5)散戶特征。我國A股市場個人投資人占比65%,機構投資人占比35%。而美股市場機構投資人占70%,個人投資人占30%。

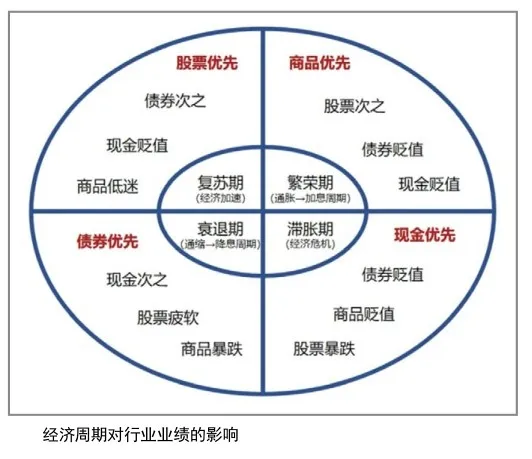

(二)周期特征的經典理論嚴重挑戰今天的A股市場的財富效應。

周期是投資的首要前提,每個周期階段都對應不同的經典投資選擇。經典經濟學和金融市場理論告訴我們,投資人在絕大多數時間要做順周期的選擇,政府和監管當局則主要負責逆周期調節。我國宏觀經濟目前處于下行周期,目前尚未明確觸底。

股票市場不屬于經典的順周期選擇。今天A股市場的挑戰有很多,其中最大的一個挑戰是,如何在宏觀經濟下行周期,企業基本面沒有系統性改善的大背景下,在一個只能做多賺錢的A股市場,實現一個可持續的牛市/長牛,進而讓A市場實現財富效應?

(三)A股技術特征及其財富效應的限制。

如上述,以滬深300作為代表性樣本,我國A股市場在收益、風險和風險調整后的收益指標,呈現較高的波動性和相對較低的投資回報,且系統性風險較高;Long only以及市場以散戶為主的特征,也給投資者的資產配置帶來巨大挑戰。A股市場的財富效應的產生,很大程度受限于自身市場的技術特征和目前所處的經濟周期。兩者疊加,決定了靠A股市場自身的5300多只股票,在未來進入下一個經濟周期之前,難以持續提供牛市所需要的基本面支撐,即A股市場最需要的優質資產,短期內無法靠自己解決。

從市場的產品入手進行調整,是發展A股市場最簡捷的技術路線

如前所述,中國宏觀經濟正處于經濟下行周期,A股市場的5300家上市公司就其總體素質而言不屬于順周期資產,短期到中期還不具備支持長期牛市的基本面。因此,必須跳出中國市場尋找順周期資產,解決A股市場財富效需要的資源。

不同經濟體的市場所處的經濟周期各有不同,技術特征同樣存在很大差異,為我們提供了很多資產選擇。從金融危機后的2009年到2023年,美國道瓊斯漲幅大約4倍,標普500漲幅超5倍,納斯達克漲幅約12倍;日本日經225指數漲幅4.5倍;比特幣從2023年至今漲幅已經近6倍。而我國滬深300指數2009年為3100點,2024年約3800點。

本輪AI新技術革命,以美股科技資產為核心代表已形成巨大的增長引擎。過去三年美股大型優質資產實現了可觀增長且在持續擴展新科技生態,例如公共設施、核能、智能電網等。世界各主要市場都在以不同形式參與本輪科技產業革命實現增長,分享全新的科技紅利。本輪美國大選結束,大量新興的周期性資產在進一步被市場確認。

匯總華爾街主要大行觀點,本屆美國政府的政策已經令市場形成如下共識:a.促進經濟增長的宏觀環境,利好周期性股票;b.放寬監管,利好小型企業和銀行;c.潛在減稅措施,利好美國國內的盈利企業;d.利用關稅政策,利好總部位于美國的企業,利于制造業回流;e.其他政策利好加密貨幣和醫療保險,不利于電動汽車等。

與此同時,各種圍繞新技術資產而形成的投資策略和金融產品也在全球快速發展,今年以來,BTC、ETH的ETF已經多達幾十種,相繼登陸交易所。所有這些,毫無疑問都將是我們解決前述A股資產狀況的重要關注對象。這些資產過去五年的大幅度增長,在美國為主的成熟市場創造了巨大的財富效應。

全面擴大跨境產品投資,可解決A股市場結構,擴大A股市場增量資產規模和品類,充分引入其他市場的增長紅利,是解決目前A股市場自身結構性問題的有效路徑。

大力發展跨境策略產品,提升A股市場的財富效應

A股市場的跨境產品,主要集中在ETF產品以及跨境衍生品。

(1)中國ETF市場發展概況。

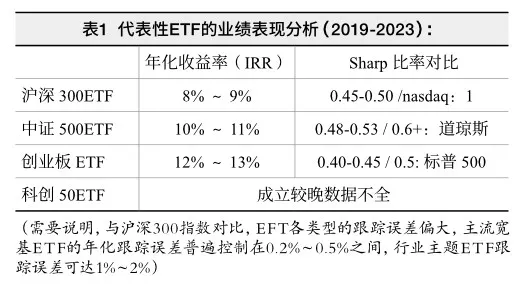

這些年中國ETF市場的發展總體上有較好的增長速度,但市場占比還是處于次要位置。截至2024年3月,我國ETF市場的總規模約為3.5萬億元(占A股總市值90萬億元的4%),上市ETF數量約997只,相比2018年的6000億元、150只,6年間增長近6倍,特別是主題ETF和行業ETF增長顯著。不過比起美國ETF/總市值比的30%,還有較大成長空間。

中國ETF的主要類型是:寬基指數ETF約40%,行業主題ETF約35%,債券ETF約3.9%,商品、跨境等其他ETF約11%。

(2)觀察中國A股ETF的發展趨勢。一是規模增長較快,其市值年均增長率保持在25%~30%,機構投資者參與度持續提升,零售投資者認知度不斷提高。二是產品不斷創新,Smart Beta ETF① 快速發展,ESG(環境社會治理)主題ETF逐漸增多,跨境ETF品種不斷豐富(規模尚有限)。三是流動性改善,EFT日均成交額顯著提升,做市商制度在不斷完善,但明顯落后于成熟市場;二級市場流動性持續改善。

(3)總體看我國ETF市場的特點。

從優勢方面看,一是ETF品種費率較低,多數產品費率在0.5%以下;二是透明度高,投資門檻低;三是交易便利,變現能力強。從短處看,一是產品同質化現象明顯,二是部分新產品流動性不足,三是投資者教育仍需加強。

更好提升A股市場財富效應

現階段,提升A股市場的財富效應,應是提升投資人信心的基本努力方向;增量是解決問題的高效路徑,大力發展跨境ETF是最好的突破口。建議:

(1)豐富產品線,大力發展跨境ETF,針對性加快審批,避免同質化競爭;

(2)加強投資者教育,提高跨境市場認知度;

(3)完善做市商制度,積極借鑒美股和日本國債市場等先進制度,提升市場流動性;

(4)改進目前A股不適應的交易制度,例如跨境產品全面實行T+0,放松融券規模,降低融券成本。

為此,需要全面建立配套服務,鼓勵機構走特色產品的道路。

香港金融中心的定位是跨境投資業務的重要陣地

盡管香港市場在過去呈現巨大下滑,但仍然是我們和世界鏈接最有效的橋梁。2023年11月,習近平總書記提出香港作為國際金融中心的地位不容動搖。但中資金融機構在香港市場的業務能力和工作狀態是跨境業務發展的巨大瓶頸。

(1)過去五年,美國出臺了各種法規,限制美國金融機構參與香港證券市場。不過在外資大舉撤離香港的背景下,香港市場的主要業務量依然是由外資絕對主導。過去五年,香港前十大證券經紀商外資行還是占據統治地位,除了中資背景的富途證券。

港股市場無論是經紀業務還是投行業務,均有向頭部機構集中的趨勢。港股日成交額數據顯示,2023年港股綜合成交排名前十位的經紀商與2020年相似,頭部機構經紀業務集中度進一步提高。

(2)中資金融機構在香港的業務發展,近些年呈現同質化、A股化、去獨立化的趨勢,越來越多中資背景的機構全面照搬國內的監管和業務管理模式、干部管理模式,令香港的極為重要的戰略價值受到很大損害。

(3)跨境投資業務的發展,有很具體的技術條件限制,即在保證資本不外流的情況下,能夠參與、分享海外市場的增長,實現A股市場的財富效應提升,進而擴大A股市場的存量資產邊界,為投資人提供穿越周期提供全新的順周期資產選擇。這里的核心橋梁作用將通過以跨境收益互換為特征的跨境金融服務來實現。

跨境收益互換對服務商提出了較高的業務能力要求,是強有力的資本中介業務,即金融機構以自己的資產負債表服務客戶、服務市場。作為交易對手、做市商的兩重角色,發揮了重要作用。在資產負債表規模之外,衍生產品交易能力、風控能力、多層次市場開發能力以及配套的金融科技水平是四大核心業務能力。

經歷了今年初的A股市場動蕩,監管機構大幅度壓縮了跨境收益互換業務的規模,這令原來就比較薄弱的跨境業務能力再次被削弱。這些年中資金融機構在海外資本金補充的滯后都進一步放大了我們的不足,或者說這些根本不在我們資本市場建設的整體戰略考慮之下,當然這也極大影響了未來的跨境投資業務的發展。

此外,QD業務這些年持續火爆,但杯水車薪,充分顯示了境內投資人對跨境投資的饑渴。QD額度的審批總體上還是更多體現了控制的監管思路。

技術特征和經濟周期的疊加,決定了A股市場財富效應的提升必須解決資產的問題。因此,在國內市場大力發展跨境ETF業務,是目前重要的發展方向。而充分發展跨境投資業務,分享成熟市場的增長,是解決A股市場財富效應提升的高效途徑,這是我們必須重視研究的方向。

按照中央的戰略部署,香港的中資機構要重新梳理業務定位,主動對標國際一流機構,從機構、業務層面統籌推進服務香港國際金融中心和粵港澳大灣區建設,穩慎扎實推進人民幣國際化,并構建相應的業務能力。主要包括資本金的持續補充和以跨境收益互換業務、做市商、QD和跨境ETF業務的重點發展。香港市場的衍生品業務以及機構的國際化發展,為鞏固提升香港國際金融中心地位服務。

(編輯 季節)