《熱情》奏鳴曲第一樂章結構與作曲手法探究

[摘 要] 本文旨在探索貝多芬的奏鳴曲Op.57《熱情》奏鳴曲第一樂章中的曲式結構和作曲技法。通過分析作品的和聲語言、旋律走向和節奏起伏等方面,揭示貝多芬在這首奏鳴曲中的創新和獨特之處。

[關鍵詞] 貝多芬;《熱情》奏鳴曲;音樂分析;作曲技法

[中圖分類號] J614" " [文獻標識碼] A [文章編號] 1007-2233(2024)09-0118-03

一、貝多芬生平

路德維希·凡·貝多芬(Ludwig van Beethoven)(1770—1827)是德國古典時期的著名作曲家和鋼琴家,被認為是古典音樂的代表人物之一。他出生于德國波恩,很早就顯示出對音樂的天賦,從他的父親那里得到了音樂啟蒙教育。二十多歲時,貝多芬搬到了維也納,向約瑟夫·海頓等著名作曲家學習作曲技術,并迅速掌握了作為鋼琴家和作曲家的精湛技藝。

貝多芬的音樂作品數量很多且有廣泛影響力,他的創作內容包括交響樂、鋼琴奏鳴曲、室內樂和歌劇等多種類型。貝多芬普遍被認為是西方音樂史上最偉大的作曲家之一,他的作品通常以情感深度、技術革新和強烈的思想表達為特點。盡管貝多芬后期患有聽力障礙,但他仍繼續創作和表演,為人們留下了豐富的音樂遺產,至今仍在激勵和吸引著觀眾。他對古典主義和浪漫主義音樂的持久影響,證明了他非凡的才能和創造性的眼光。

二、作品介紹

鋼琴奏鳴曲作品五十七號《熱情》寫于1804—1805年,他將此首奏鳴曲獻給他的終生好友法蘭茲·布魯斯維克伯爵。而這段時期正是貝多芬創作生涯中最具野心和革新精神的成熟時期,《熱情》也是他中期奏鳴曲創作中的代表性杰作。但此標題并非貝多芬親自命名,而是1838年由漢堡的出版商克蘭茲(August Cranz,1789—1870)在出版時,感受到內容充滿斗志和熱情的音樂鋪陳,因此附上此標題。而此標題,雖然沒有得到貝多芬的許可,但整曲呈現的音樂形象確實精準地道出了“熱情”的精神,因此沿用至今。《熱情》奏鳴曲常常與同時期的《華德斯坦》奏鳴曲進行對比,《華德斯坦》奏鳴曲像是充滿了陽光,而《熱情》奏鳴曲像是黑夜里的風暴,充滿著不安和苦惱的呼嘯。

在創作這首奏鳴曲之前,貝多芬經歷了一系列個人和創作上的挑戰。他開始逐漸失去聽力,這對一個作曲家來說是極大的打擊。這個時期他與樂迷和音樂界之間的關系也開始變得緊張,他感到自己的音樂沒有得到應有的認可。然而,這些困境并沒有阻礙貝多芬追求音樂的完美和創新。他決心在音樂領域中取得突破,為自己的作品帶來新的風格和表現力。《熱情》奏鳴曲就是這種決心和野心的產物。

《熱情》奏鳴曲的創作風格和內容體現了貝多芬對音樂形式的革新和個人風格的追求。這首奏鳴曲以其富有表現力的音樂語言、復雜的結構和情感的力量,成為貝多芬作品中的重要里程碑之一。盡管在創作時期貝多芬面臨諸多挑戰,但他通過創作出這樣一部充滿激情和創新的奏鳴曲,向世人展示了他不屈的精神和音樂天賦。《熱情》奏鳴曲成為貝多芬音樂創作的經典之作,繼續影響著后世的音樂家和聽眾。[1]

三、第一樂章音樂本體結構分析

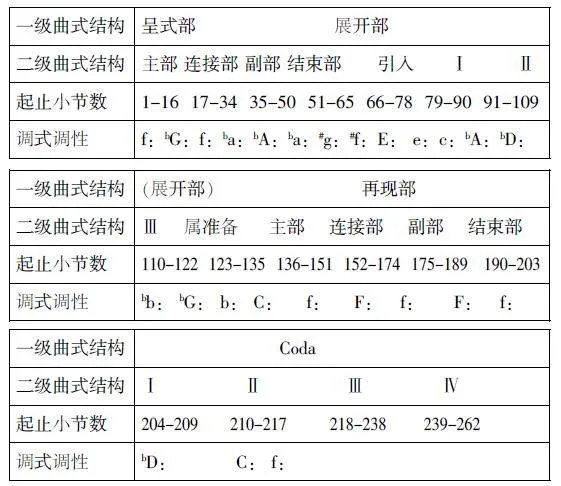

貝多芬《熱情》奏鳴曲第一樂章的曲式結構為奏鳴曲式結構,整體調性為f小調,12/8拍,速度為Allegro assai。樂曲中間穿插多處連接和展開,規模龐大。曲式分析圖例如下:

(一)呈示部(1—65)

結構為主部+連接部+副部+結束部,整體調性為f小調,中間伴有多次轉調。

主部(1—16):分為兩個樂句,4小節+12小節的不對稱結構,有轉調的非方整樂段。主部主題從主調f小調Ⅰ級和弦上行波浪形分解和弦開始,以4小節的樂句為主題展開,主部是開放性的。

a樂句(1—4),第一樂句可分為兩個樂節,主題從五音級進下行后,在f小調主和弦音上上行級進,最后停在主音f上,和聲進行為主屬交替,突出f小調主功能。節奏以順分節奏為主,雙手的八度平行同音齊奏內聲部中空;后兩小節以二度級進為基礎,tr.的演奏增強了二度的音程特征。[2]

b樂句(5—16),5—8小節是b樂句的骨架結構,第一主題以行小二度模進再次重復,建立在bⅡ級拿波里和弦上,調性為bG大調。隨后為主題材料的分裂發展,不斷出現新材料,結構越來越碎片化,調性回歸到主調f小調。9—10小節是第三、第四小節的分裂重復,在低音區引入節奏型陳述的樂匯。11—12小節為三度模進,在模進織體聲部中引入三連音新材料。14—16小節具有連接性質,通過自由延長音開放終止于主調的屬功能上,蘊含著結構的張力。

連接部(17—34):是主部到副部的材料和調性的過渡。

a1樂句(17—24)為主部主題第一樂節的擴充,從主部的平行結構開始也是連接部主題的呈式,充滿f小調主和弦與屬和弦的上行轉位和弦,并以力度很強的ff力度奏出左右手切分音型,隨后材料分裂重復;20—21小節是a1材料的縮減模進。25—28轉入新調ba小調為c樂句,引入三連音的伴奏音型,29—32小節為c樂句的變化重復,第32小節下行九度模進進入副部,調性為bA大調,屬準備至35小節。

副部(35—50):副部由兩個平行樂句構成,4+12的不對稱結構,為擴充性樂段,調性為bA大調。副部的主題結構和節奏與主部主題有一定的關聯,又與主部主題相對置,擁有一個動機式的主題。

d樂句(36—39)是副部主題的呈示,由兩個模進的樂節組成,主題為一小節長度的高音區和弦,加一個下行二度的短促和弦而構成。

d1樂句(40—50)是d樂句的同頭異尾,用了d樂句的第一個樂節,并對其進行剪裁下行模進,最后開放于屬功能轉入ba小調,隨后在ba小調的屬功能上演奏連續顫音,再接一個長達4小節的下行音階,形成對結束部的連接。

結束部(51—65):展開性收攏性樂段,可分為兩個部分,開始調性為ba小調,并以定等音調ba=#g,為即將進入的展開部的調性E大調做了準備。

Ⅰ(51—60)分為e+e1兩個樂句,樂句關系為變奏平行,4+6的不對稱結構,具有樂段特征。e樂句又分為1+1+2的樂節,第一小節是結束部主題的呈示,第二小節建立在拿波里六和弦上,隨后進入屬功能,是第一小節的六度上行模進,兩拍為一個模進主題。e1樂句在做平行重復時提高了八度,并有兩小節擴充。

Ⅱ(61—65)為一個e2樂句,材料動機由高聲部移至低聲部,重復變奏一次,隨后以一小節為單位,連續低音八度下行模進,重復兩次后進入主功能,完全結束于ba小調主和弦上。

(二)展開部(65—135)

結構為引入+Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+屬準備,對呈示部中的主部主題、連接部主題、副部主題的材料都做了不同程度的展開,將各個材料進行更細致的刻畫,使作品有了更深刻的發展。

引入部分(65—78):引入部分是主部材料中動機片段的變體,調性則是運用等音,將結束部調性ba小調等音換作#g小調,71小節轉入#f小調,通過二度模進,于73小節進入E大調,和聲進行為:#g—#f—E。66—68小節是主題材料a的剪裁,69—70小節是主題材料b的變形,隨后運用柱式和弦織體連續分裂、模進。

Ⅰ(79—90):展開的是主部主題材料,轉入E大調的同主音小調e小調,旋律聲部出現在低聲部,然后是左右手聲部互換,伴奏織體為十六分的五連音和六連音分解和弦,旋律在高低音聲部的交織伴隨著調性的變化。后續連續轉調,調性變化為e小調—c小調—bA大調,89—90小節以bA大調的七級七和弦引出Ⅱ的調性bD大調。

Ⅱ(91—109):展開的是連接部主題材料,三連音是伴奏織體的主要節奏型,91—95小節這部分主要是在bD大調上展開,先是從高音區在屬七和弦上做下行琶音模進,最后停在屬音上。95—100小節在bD大調屬持續音上展開,重復時加強了音域厚度,101—103小節在屬和弦與拿波里六和弦之間交替。103—105小節在bD大調上進行連續的不穩定離調和聲進行后,進入bD大調的屬持續音,隨后做平行三度、六度模進進入到Ⅲ。

Ⅲ(110—122):展開的是副部主題材料,先是在bD大調上展開,伴奏織體與呈示部相同,然后通過離調模進,逐漸過渡到屬準備。115—118小節,主題上行六度模進,調性為bb小調。118小節先是G大調的主到屬,隨后119—121小節在b小調屬到主展開,122小節上行小二度模進到C大調,和聲進行為屬到主。

屬準備(123—135):先是七個小節具有屬功能的導七和弦分解琶音,132小節進入屬持續音。

(三)再現部(136—202)

按照前面呈示部展開的順序依次再現了主部、連接部、副部和結束部。

主部再現(136—151):主部主題在原調f小調上再現,只是加入了三連音節奏型織體的變化,其他基本為完全再現。

連接部再現(152—174):是連接部的擴充再現,保留了連接部中的材料特征,但是調性有所不同,調性為F大調,為副部主題的調性回歸做準備。

副部再現(175—189):副部并沒有按照典型奏鳴曲式的結構,再現部副部回到主部主調f小調上完成“調性回歸”,而是先進入主調f小調的同主音大調F大調,在181小節經過N46—K46—D7的和聲進行,以半終止的方式轉入f小調。

結束部再現(190—203):主調f小調再現,4+9的平行結構,203小節進入尾聲。

(四)Coda(204—262)

一個規模龐大的尾聲,長達58小節,接近展開部的長度,而尾聲的材料發展具有展開的性質,可以看作本樂章的第四大部分。尾聲主要使用的是主部主題和副部主題的材料,分為以下四個部分:

Ⅰ(204—209):展開的是主部主題材料,調性建立在f小調,旋律位于低音聲部,高聲部為十六分音符分解和弦式的伴奏織體,206小節上行小二度模進,調性轉入bD大調,后面通過縮減和連續下二度模進發展,為副部主題的出現做準備。

Ⅱ(210—217):使用副部主題的材料,剪裁副部主題的前一個樂節,在bD大調上展開,后面連續離調模進,213小節轉入C大調,216小節轉入f小調完全終止,力度逐漸加強。

Ⅲ(218—238):展開部的新材料,連續的十六分音符分解和弦,低音為音階式上行。和聲先從f小調的拿波里六和弦開始,進入下屬導六和弦,然后經過S6—D6—tsⅥ—DVⅡ等和聲進行最后完滿終止于227小節主和弦。228—238是10小節四個分解和弦琶音織體,速度漸慢,和聲進行為SⅣ—DD7—K46—D為最后的尾聲鋪墊。

Ⅳ(239—262):可以看作是尾聲中的尾聲,速度突然轉快。239—248小節來自副部主題材料的縮減發展,再進行模進并重復,全終止于主調f小調。249—256小節在主調f小調的屬功能和主功能之間重復,音樂性格堅定有力,情緒激昂。257—262小節采用了主部主題動機的材料,在與結束部強烈的柱式和弦終止式銜接時突然弱下來,在極弱中結束。

四、《熱情》奏鳴曲第一樂章作曲手法及音樂語匯

《熱情》奏鳴曲的第一樂章采用了Allegro assai的速度,以猛烈、熱情的風格表達作曲家的情感。該樂章以f大調為主。主題主要使用了兩個動機,一個是主和弦的上行波浪形分解形式,另一個動機是以二度級進為主的平穩進行。[3]

音樂中運用了大量上下行音階式的句法,并有雙音三度、雙音六度、八度與分解八度,以及快速的音階經過句和琶音經過句。此外,樂曲還運用了各種不同的顫音和震音技巧,在演奏樂句時保持了每個音符的時值,并具有廣闊的歌唱性。

調性布局多采用遠關系轉調,和聲運用復雜,雖以主和弦和屬七和弦為主作為支撐,但多次使用復雜的離調和弦,展現出豐滿有力的音響,這種有意識地處理和弦功能對比以及類似交響樂的處理方式,為鋼琴演奏注入了顯著的沖擊力和活力。此外,樂曲發展的動力同樣來自復雜的內部復調對位。通過多條旋律線的相互作用,作曲家創造出一個迷人的、和諧交織的聲音圖案,為作品注入了更多的深度和復雜性。

開頭以pp的力度開始,輕柔地奏出一段優美的旋律。這個旋律中透露出一種溫暖的情感,給人一種寂靜和思考的氛圍。在整個展開部中主要展開了主部主題的材料,發展手法常用調性游移、材料重復、模進,在織體來源上主要是主部主題的第一個單元材料和連接部以及結束部的部分材料展開。

隨著樂章的發展,主部主題及副部主題輪流展開,使全曲的音樂有機地聯系在一起。音樂逐漸加重,旋律變得更加激動和激情澎湃。貝多芬運用了豐富的和聲和變化的音樂結構,創造了一種緊張而充滿沖突的氛圍。音樂在高潮處達到了極點,表達出強烈的情感和內心的激動。

尾聲更好像一個規模巨大的展開部,具有積極展開的性質。有58小節之多,主部主題、副部主題、連接部主題等材料通過移調、模進、擴充等手法更加積極地展開,將最初在主部主題中展示的音樂動機推向前所未有的高度和升華。

整個樂章的情感表現非常個人化,每位演奏家和聽眾可能會從中感受到不同的情緒和體驗。有人將其解讀為貝多芬對聾病和生活困境的反思和抗爭,有人認為它是對無法言說的情感和痛苦的表達。總之,這個樂章以其深情和獨特的表達方式,給人留下了深刻的印象。

貝多芬《熱情》奏鳴曲第一樂章的情感表現是貝多芬音樂中的一次突破和創新,展示了他作為作曲家的深度和獨特的情感表達能力。無論是演奏者還是聽眾,都可以通過這個樂章感受到貝多芬內心世界的震撼和情感力量。[4]

結" "語

在《熱情》奏鳴曲第一樂章中,思想性、音樂性和作曲技法的復雜性的結合達到了無與倫比的高度。這樣一部杰出的作品值得進行徹底地詮釋和細致地分析。

《熱情》奏鳴曲是貝多芬中期作品中的偉大杰作之一,《熱情》的創作是他作曲歷程中的一個關鍵時刻,具有深遠的意義。他的中期鋼琴奏鳴曲大都具有充足的創作力,漸漸擺脫古典樂派的規范,樂曲中充滿著力感與強烈的情感,這是一首結構緊密且充滿難度的演奏技巧名曲。作為中期作品的巔峰之作,通過在奏鳴曲的框架內精心制作一部空前廣闊的交響曲,貝多芬不僅重新定義了這種音樂形式的界限,而且在鋼琴作曲的歷史上迎來了一個重大的突破。《熱情》奏鳴曲就其本質而言,注定要超越平凡,并具有史詩般的創作地位,其非凡的精致和持久的性質,使其成為一部能夠經受時間考驗的作品。

參考文獻:

[1] 弗雷德里克·拉蒙德.貝多芬鋼琴奏鳴曲集II[M].長沙:湖南文藝出版社,2001.

[2] 于潤洋.西方音樂通史(修訂本)[M].上海:上海音樂出版社,2003.

[3] 范乃信.貝多芬密碼——貝多芬《三十二首鋼琴奏鳴曲》結構分析[M].北京:中央音樂學院出版社,2013.

[4] 徐敏.貝多芬《熱情奏鳴曲》第一樂章的結構分析[J].音樂時空,2015,481(02):69-70,76.

(責任編輯:韓瑩瑩)