基于抽檢大數據的國內豬肉產品食品安全風險分析

摘要:本研究基于抽檢大數據,開展了對國內近10年豬肉產品的總體安全狀況及各指標風險程度的全面分析。結果表明,國內豬肉產品的抽杜總體合格率為99.50%,基本表現出逐年上升的趨勢;區域經濟水平與食品安全狀況間存在顯著關聯,農村地區的不合格率略高于城市,各省份的不合格率與其居民經濟水平成反比;超市和食堂的不合格率低于其他經營業態。不合格樣本涉及22個項目,多種獸藥殘留、非食用物質等有不同程度檢出。本研究充分展現了食品安全監管大數據的顯著優勢,相較于同類研究具有樣本基數龐大、數據權威、針對性強等特點,為大數據時代下食品安全的社會共治探索提供了全新的視角和思路。

關鍵詞:大數據,食品安全抽檢,豬肉,風險分析

DOI編碼:10.3969/j.issn.1002-5944.2024.18.028

0引言

生豬類產品—直是國內居民消費量最大的畜肉品類。2022年我國全年生豬出欄69,995萬頭,豬肉產量達5541萬噸,占全部肉類產品的60.1%;國內人均豬肉消費量達到26.9公斤每人,占居民人均肉類消費量比例的77%。近年來,研究關注國內畜禽產品的獸藥殘留問題,發現生豬養殖過程中的獸藥使用較為普遍,包括大環內酯類、氨基糖苷類、喹諾酮類等限用化學藥物,甚至存在氯霉素類、B-受體激動劑等禁用藥物的使用,因此現階段獸藥殘留問題仍是影響我國豬肉安全性的重要因素之一。

近年來,國內的食品安全治理體系在習近平總書記“四個最嚴”的要求下,由市場監管、農業農村、畜牧管理等多個部門在相應的監管領域開展了大規模的監督抽檢及評價性抽驗任務,不僅對違法行為產生強大震懾,同時能夠客觀掌握國內食品安全形勢。但近年來針對大規模抽檢數據開展的風險評估多圍繞農藥殘留、重金屬及真菌毒素污染等開展;而針對豬肉中獸藥殘留的風險評估較少,且大部分研究的統計覆蓋的年份、區域較局限,難以獲得國內生豬獸藥殘留的全面分析結論。本研究基于國家市場監督管理總局及前國家食品藥品監督管理總局自2014年以來關于豬肉的97,664條抽檢公開數據信息,對豬肉中獸藥殘留及腐敗變質項目的不合格率、種類、地區、殘留量水平等因素開展多維分析,并應用危害物風險系數法評估國內豬肉的食品安全風險,為國內生豬產業的高質量發展和豬肉產品的食品安全監管提供科學參考依據。

1材料與方法

1.1數據來源與選擇

選取國家市場監督管理總局食品安全結果公布查詢系統(“食安查”)公開數據,以“生豬肉”“五花肉”“豬肉”等為檢索詞條,搜索到97,664批次豬肉抽檢數據信息,系統顯示樣品生產時間為2014年至2023年底。在可檢索到的全部樣本信息中,可查詢到被抽檢單位名稱及所在省份、樣品生產日期等信息;不合格樣本信息中另可查詢到不合格項目、標準值和檢測值等信息。

1.2數據分析方法

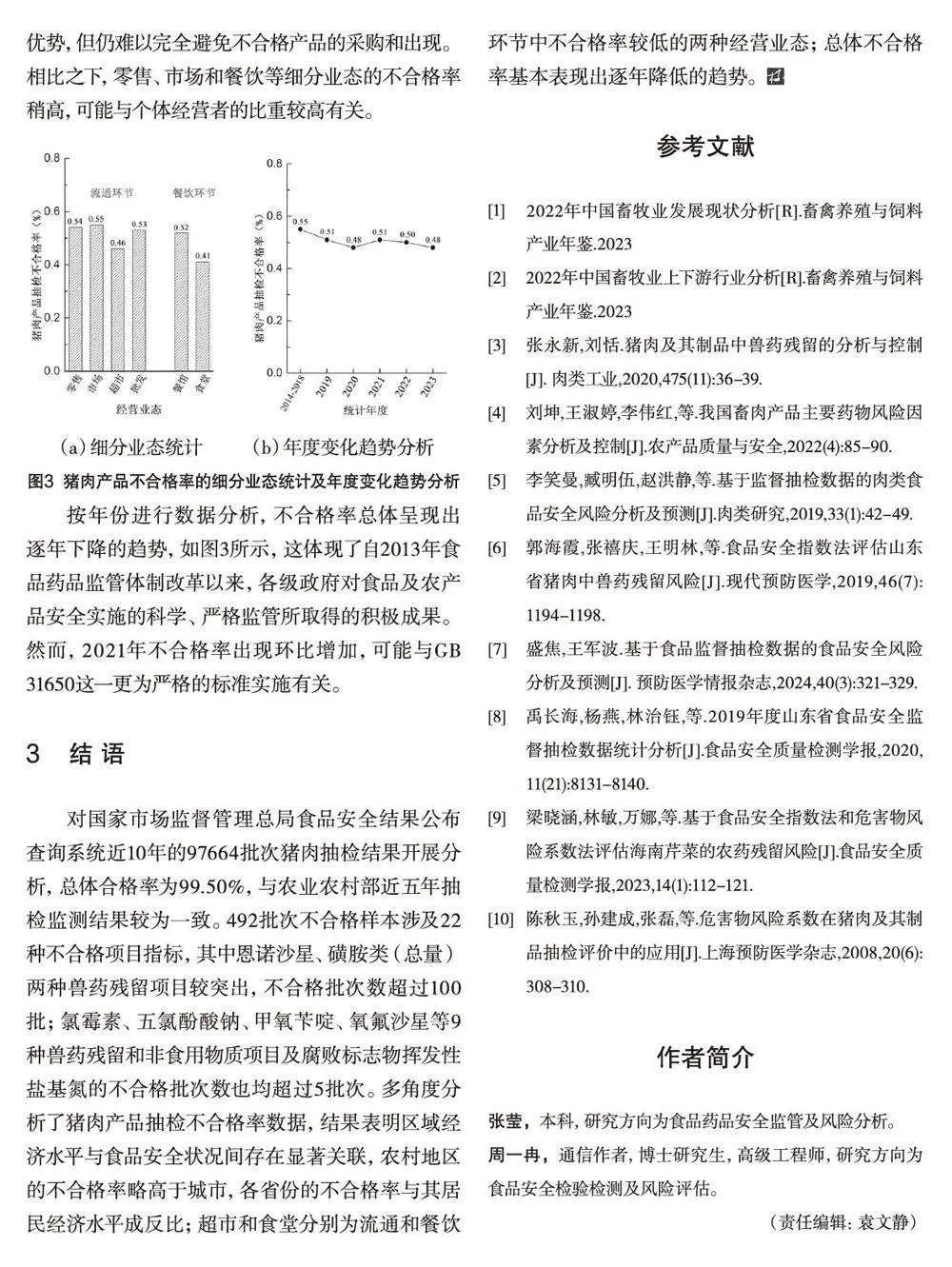

對全部抽檢數據信息進行了多因素分類并開展統計分析。一是根據被抽樣單位所在省份信息,將抽檢數據分為31省區市(不含港、澳、臺);二是根據被抽樣單位名稱信息,參考日常監管統計方法,將抽檢數據按照經營業態分為流通環節及餐飲環節,分別包括零售、市場、超市、批發以及餐館、食堂;三是根據被抽樣單位名稱將抽檢數據分為農村和城市組,前者為縣、鄉、村單位,后者為市、街道等單位。對全部不合格數據進行了統計,對各種不合格項目類型的產品數量、數據分布開展了分析。

2結果與分析

2.1總體不合格率

在匯總的97,664批抽檢樣本中,不合格樣本的數量為492批次,不合格率為0.50%,即合格率為99.50%。在492批次不合格樣本中,存在1項、2項及3項不合格檢測項目的樣本數量分別為470批、16批和6批,占比分別為95.53%、3.25%和1.22%。近年來,市場監管總局通報豬肉產品抽檢的細分統計數據較少,僅有2019年總體合格率為99.5%;農業農村部通報2018年至2022年的豬肉產品抽檢合格率分別為99.7%、99.0%、99.5%、99.4%、99.7%。統計的總體合格率與上述統計數據接近,表明所采用的數據庫具有大數據的代表性,能夠客觀反映國內的豬肉產品的安全風險狀況。

2.2主要不合格項目

在492批次不合格豬肉樣品中,共有514組不合格項目數據,涉及22種不合格項目,包括21種獸藥殘留及禁用化學物質項目及揮發性鹽基氮1種反映新鮮程度的指標,如圖1所示。不合格頻次最高的項目為恩諾沙星,共涉及112批次;其次為磺胺類(總量)、氯霉素、五氯酚酸鈉、甲氧芐啶、氧氟沙星、揮發性鹽基氨項目,不合格頻次均超過20批;氟苯尼考、利巴韋林等5種項目的不合格頻次超過5批;而氯丙嗪等10種項目不合格頻次低于5批。