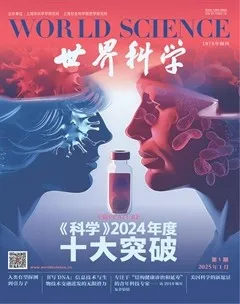

《科學》2024年度十大突破

長效HIV預防針劑

艾滋病病毒衣殼蛋白抑制劑來那卡帕韋(白色散點)與HIV衣殼蛋白結合,阻止衣殼的保護錐通過孔隙進入人體細胞核

過去幾十年間,艾滋病防治工作取得顯著進展,但每年仍有100多萬人感染艾滋病病毒(HIV),針對性的疫苗似乎仍遙不可及。2024年,全世界看到了一種注射藥物的美妙前景——每次注射可帶來6個月的保護。

2024年6月,一項針對非洲青春期女孩和年輕女性的大規模療效試驗(涉及5000多人)報告稱,艾滋病預防藥物來那卡帕韋(lenacapavir)將HIV感染率降至零,實現100%有效預防。9月,一項橫跨四大洲的類似試驗表明,對于與男性發生性行為的性別多元化人群,該長效針劑的有效率高達99.9%。這也打消了人們此前抱有的全部疑慮。

許多艾滋病研究人員現在懷有的期許是:來那卡帕韋被用于暴露前預防(PrEP)后,大幅降低全球HIV的感染率。美國開普敦大學傳染病專家琳達-蓋爾·貝克爾(Linda-Gail Bekker)領導了該新藥的制造商吉利德科學實施的兩項療效試驗之一。她表示:“如果我們做對的事,真正把它推出去、用起來,它就大有可為。”

但這并非《科學》雜志將來那卡帕韋評為2024年度突破之一的唯一原因。來那卡帕韋的PrEP大捷源于基礎研究進展。科學家對HIV衣殼蛋白的結構和功能有了新認知,而來那卡帕韋正是針對該蛋白的。許多其他病毒都有自己的衣殼蛋白,這些蛋白在其遺傳物質周圍形成一個保護殼,因此該藥的成功展示了令人興奮的前景——類似衣殼抑制劑能對抗其他病毒。

主流HIV藥物通過結合讓病毒酶發揮功能的“活性位點”來破壞酶,不同于來那卡帕韋與衣殼蛋白的相互作用。衣殼蛋白會在病毒RNA周圍形成一個保護錐,最初不被學界視作特別的藥物靶點。到20世紀90年代和21世紀初,科學家已證明,在感染早期階段,衣殼蛋白的錐體會與細胞蛋白相互作用,發揮一系列重要功能。制藥商曾認為,阻斷這些相互作用要用到許多藥物分子,每個分子結合幾個衣殼蛋白。

新發現改變了學界對衣殼工作方式的認知:它的保護錐由五到六個分子構成的穩定又靈活的晶格組成。此新圖景引起吉利德化學家的興趣,并最終促成來那卡帕韋的發明。

研究人員后來發現,當HIV進入細胞時,錐體不像過去認為的那樣立即解體,而是保持完整,甚至能擠過細胞核膜上的孔隙以遞送病毒基因。事實證明,來那卡帕韋不僅可以阻斷衣殼與細胞蛋白的相互作用,還會使錐體變硬,防止其進入細胞核。即使無法阻止,藥物也會使新形成的衣殼亞基變硬,從而干擾新錐體和病毒顆粒的產生。

不過也存在一個問題:來那卡帕韋的溶解性相對較差,難以被人體吸收。但當吉利德團隊開發出這種分子的注射方式后,弱點就變成了超能力,讓它能長時間于人體發揮效用。

作為注射用的長效HIV衣殼抑制劑,來那卡帕韋已上市兩年,用于“挽救”那些無其他藥可救的感染者。眼下,它就是最有效的暴露前預防手段。

該針劑最早到2025年中期才可獲得監管部門批準。尚未公布的價格將決定可負擔群體的規模。此外,人們必須愿意每6個月注射一次。

吉利德公司最近重新配制了來那卡帕韋,并計劃開展試驗以確定一次注射能否提供一年的保護。

美國國家過敏和傳染病研究所所長珍妮·馬拉佐(Jeanne Marrazzo)表示,來那卡帕韋PrEP在當下和未來都可能很奏效,但無法代替疫苗。馬拉佐樂觀地認為,此藥物能幫助“大幅降低最具挑戰性地區的艾滋病發生率”,疫苗則可以給所有人而不僅僅是高危人群接種,而且它的制造成本僅幾美元,注射幾次就能維持很多年效用。“我們如果想真正消滅艾滋病毒,必須繼續尋找一種能產生持久免疫力的干預措施。”

當然,盡管來那卡帕韋PrEP或許不足以實現聯合國艾滋病規劃署設定的目標,即2025年將艾滋病新發感染人數減少到37萬例以下,2030年降至20萬例以下,但它有望保護數以百萬計的人免受感染。包括它在內的一系列生物醫學突破讓我們看到了阻遏HIV的希望,隨著這些成果惠及需要它們的人,艾滋病正逐漸轉變為一種罕見疾病。

用免疫細胞擊敗自身免疫性疾病

嵌合抗原受體T細胞接近并摧毀B細胞。2024年的CAR-T療法在治療狼瘡等自身免疫性疾病方面取得了重大進展

狼瘡、硬皮病、多發性硬化癥以及其他自身免疫性疾病都源于免疫系統攻擊人體自身的健康組織。現有治療方法(如免疫抑制藥物)可提供一定程度的幫助,但它們并不總能阻止疾病進展,而且有導致嚴重副作用的風險。2024年,“嵌合抗原受體T細胞免疫療法”(CAR-T)幫助重癥患者顯著改善了身體狀況,這有望開啟自身免疫性疾病治療的新篇章。

CAR-T療法在大約15年前首次作為血癌療法問世(并于2013年被《科學》雜志評為年度突破之一)。這是一種完全不同的疾病治療方法:醫生從患者白細胞中分離出T細胞,然后對它們進行基因改造,使其能尋找并摧毀免疫系統的另一組成部分,即B細胞,最后把它們送回病人體內。癌性的B細胞是某些白血病和淋巴瘤的禍根,而CAR-T療法能消滅它們。

B細胞也在自身免疫中發揮作用,但會釋放毒性抗體攻擊關節、肺、腎等部位。2024年涌現了一系列新的臨床試驗結果,這些試驗旨在測試CAR-T療法對抗自身免疫性疾病中B細胞的效力。2月,德國學者報告了15名患狼瘡、硬皮病或肌炎病人的使用情況,這些人均于4~29個月前接受CAR-T療法。8名狼瘡患者已全部處于無須用藥的緩解期;另一些病人仍有癥狀,但都已停止使用免疫抑制劑。其他已報道的成功案例來自重癥肌無力和僵人綜合征(一種痛苦且致殘的神經系統疾病)患者群體。迄今為止,已有30多名患者被成功治療。

研究人員還更深入理解了為何改造T細胞如此有效。例如,他們在其他療法無法輕易到達的組織(比方說淋巴結)中發現B細胞有深度耗竭的情況。

韋布空間望遠鏡探索宇宙黎明

在詹姆斯·韋布空間望遠鏡帶來的首批圖像中,早期星系因距離較遠而呈現紅色

如今我們看到的耀眼星系,在時空的黎明階段,是怎般模樣?美國宇航局(NASA)的詹姆斯·韋布空間望遠鏡(JWST)于2022年2月正式開啟觀測,并發現宇宙早期有著多于理論家預期的明亮星系。2024年,圍繞這些星系古老光線的詳細研究開始講述曾經可能發生過的故事。

JWST是有史以來最強大的空間望遠鏡,也是《科學》雜志2022年的年度突破之一。它專門用于研究宇宙誕生后大約10億年間發生的事,較過去的儀器能捕獲更多微弱紅光。在最初幾個月里,望遠鏡觀測到,宇宙黎明時的星系候選者數量似乎達預期值的1000倍。根據它們不同尋常的亮度,科學家估計其中一些是銀河系大小的龐然大物,而根據當前星系演化理論,它們不應如此迅速地生長。

一種可能性是,這些星系實際上并沒我們想的那么大,只是非常明亮而已。舉個例子,如果早期宇宙的恒星形成更多造就了質量比太陽大數十倍甚至數百倍的恒星,那么包含這些恒星的星系可能顯得異常明亮。另一種假說則是,早期宇宙充斥著黑洞,它們吞噬大量星際物質,產生能量大爆發,這可以解釋JWST的發現。

JWST的結果表明,上述兩種過程可能都發揮作用。光譜學將古老的光分解,對其組成波長進行分析,顯示早期星系含大量氣體和塵埃,包括碳和氧等重元素。這些元素只能在更早期巨大恒星的核心區形成,這些巨星年輕時就死掉,爆炸成為超新星,并廣散其物質。研究結果表明,宇宙黎明階段的條件使巨星能夠快速高效地生長。另有光譜研究指出,巨大而活躍的黑洞是早期輝光的來源。沒人確切知道這般龐然大物為何如此迅速地出現:在現代宇宙中,人們認為黑洞是在一顆大質量恒星耗盡生命并坍縮后形成的。但一些理論認為,在非常早期的階段,巨型物質團塊(非恒星)可能在自身重量作用下迅速坍縮,為后來黑洞的形成埋下種子。

地幔波塑造了大陸

南非中部高原可能是由地幔巖的波流推高所致

當板塊構造力撕裂大陸時,這會是個以慢動作展開而又極度猛烈的過程。我們一般認為,該過程相當局部性地發生:熾熱的地幔巖上升,其巖漿沿裂谷帶噴出而形成火山;與之相去甚遠的大陸內部保持低溫和完好。

不過2024年8月發表于《自然》的一項研究顛覆傳統觀點,表明這種局部的劇烈作用會在地幔中產生膨脹波,進而塑造整個大陸的表面。這是對板塊構造理論的令人信服的補充。

論文作者認為,當發生裂谷時,上涌的地幔會與上方較冷的大陸板塊發生摩擦,形成旋渦狀的對流。然后,這些渦流非常緩慢地沿大陸的“龍骨”流動,如船底下的湍流一般。它們會給上方區域造成各種破壞。

此類地幔波可以解釋為什么許多高原位于古老、較冷的大陸內部,例如里約熱內盧西北部的巴西高原和印度的西高止山脈。地幔波經過時,會從“龍骨”上剝離較沉重的巖石,留下的巖石浮力更大,會上升一到兩千米,形成高原。

RNA農藥進入田間

與當前商用殺蟲劑不同,基于RNA干擾的殺蟲劑針對

特定類型害蟲

殺蟲劑剿滅害蟲的同時也會摧毀無辜的目標。2024年,美國環保局(EPA)批準了一種解決方案:一種針對目標基因的RNA殺蟲劑噴霧。支持者認為,精準的新方法將比現有化學品更安全,且能對很多害蟲產生作用。第一款RNA殺蟲劑產品Calantha針對科羅拉多馬鈴薯甲蟲,該甲蟲已進化出對現有化學品的抗性,每年在世界各地造成價值5億美元的農作物損失。

Calantha能干擾甲蟲特有的基因。當幼蟲啃食被灑過藥的葉子時,RNA會阻止一種關鍵蛋白質的表達,導致幼蟲在幾天內死亡。這種機制被稱為RNA干擾(RNAi),是大多數細胞用來調節基因表達和抵御病毒的自然過程。

2007年,研究人員發現雙鏈RNA可以穿過昆蟲的腸道內壁并有效殺死它們。此后,他們試圖將RNAi變成一種對抗小蠹(樹皮甲蟲)和蚊子等多種昆蟲的武器。2023年,一種能自行制造RNA用以殺死玉米根蟲的轉基因玉米上市。Calantha制造商GreenLight公司目前正開發另一種殺蟲劑,旨在解決臭名昭著的蜂巢禍害,也就是瓦螨。

科學家現在希望利用RNAi對付飛蛾以及其他所謂的鱗翅目昆蟲,包括一些最具破壞性的農作物害蟲,如小菜蛾和秋黏蟲。但不同于甲蟲,鱗翅目昆蟲的腸道酶能很輕易地在被RNA傷害前就將其破壞。一種有前景的解決方案是將RNA包裝至一個微小保護殼內,這實際上已成為熱門研究方向。

與所有試圖挑戰自然的發明一樣,RNA殺蟲劑必須被負責任地使用。

第三種磁性

在交錯磁體中,相鄰電子以相反的方向(顏色)旋轉,但

位于具有不同方向(形狀)的原子級結構中

在過去98年里,物理學家只知道兩種永磁材料。如今,他們發現了第三種。在我們熟悉的鐵磁體(例如鐵)中,相鄰原子上的未配對電子以相同方向自旋,從而使材料磁化。鉻等反鐵磁體的整體磁性為零,但它們擁有原子級磁性模式,相鄰電子以相反方向自旋。5年前假設的新型交錯磁體兼具鐵磁性和反鐵磁性的某些方面:相鄰電子以相反方向自旋,確保了凈磁性為零;但在更深層次上,它們也類似鐵磁體。2024年,多個小組證明了這種二象性。

理論家通過想象時間倒流會發生什么來區分兩種傳統磁性。他們設想晶體材料中能量最高的電子占據抽象空間中的三維“費米面”,該空間的軸由電子動量構成。在反鐵磁體中,自旋向上的電子的費米面恰好與自旋向下的電子相同。時間反演會翻轉自旋,但重合的費米面看起來仍然相同,保持了所謂的時間反演對稱性。

在鐵磁體中,自旋向上的電子數量多于自旋向下的電子,而且前者的費米面大于后者。反轉的時間和自旋以及費米面會改變位置,作為鐵磁體標志的時間反演對稱性會“破缺”。

交錯磁體的自旋向上和向下電子數量相等,但材料本身結構的特殊性導致上下電子的費米面更復雜,因而也破壞了時間反演對稱性。想象兩個相同的橢圓以90°相交。由于橢圓大小相同,故材料無凈磁性。但如果反演時間、翻轉自旋,橢圓就會交換方向,這是一種可檢測的變化。當然,實驗物理學家無法反演時間,但多個團隊在過去一年里測量了費米面,并發現碲化錳和銻化鉻等材料都具備交錯磁性。

16億年前的真核生物已多細胞化

此類微觀化石表明,單細胞真核生物連接成鏈的時間比我們此前認為的更早

2024年1月,中國科學家報道了震驚進化生物學界的新工作,他們在華北燕山地區16.3億年前的串嶺溝組地層中發現迄今最古老的多細胞真核生物,即“壯麗青山藻”(Qingshania magnifica )化石。這意味著復雜生命的一大標志,即真核生物多細胞化的時間比此前認為的早很多。

科學家過去認為真核生物(DNA都集中于細胞核的生物)首先以單細胞形式存在了10億年,然后才能夠連接成細胞鏈。以此為基礎,更復雜的生命結構得以形成,并在大約5.5億年前大量繁殖。而上述新發現告訴我們,簡單的多細胞真核生物實際上在更復雜結構(包括無法直接接觸外部環境的細胞)出現前10億年就有了。

幾十年前,串嶺溝組地層中也曾出現類似化石,并得名“壯麗青山藻”。不過該發現最后刊載于一本鮮為人知的期刊上,未引起太多關注。中國學者于2015年重返該地,在此后幾年間發掘并深入分析了超過278個壯麗青山藻化石樣本。

根據顯微鏡觀察,壯麗青山藻是由單列細胞組成的絲狀體,細胞多達20個,呈現圓柱形,相鄰的細胞壁與植物細胞壁相似。一些化石含類似孢子的小球,這意味著多細胞絲狀體具有專用于生殖的結構。化學測試排除了它們是藍藻化石的可能——作為一種非真核微生物,30多億年前的藍藻開始形成簡單的細胞鏈。研究團隊判斷壯麗青山藻很可能是一種類似某些現存綠藻的絲狀綠藻。

固氮細胞器的發現打開細胞進化新故事

科學家在海洋藻類貝氏布拉藻(Braarudosphaera bigelowii )中發現了一種新的細胞器,即硝質體(圓形物體,右下)

過去我們一直沒見有真核生物能夠“固定”大氣中的氮,將其轉化為可被植物利用的氨。隨著“硝質體”的浮現,情況不一樣了。這是海洋藻類細胞中獨特的固氮區室,除了表明科學界對細胞復雜性的進化仍知之甚少,也指示我們:未來農作物或可擁有硝質體,以便自我“施肥”。

DNA研究表明,新發現的細胞器在大約1億年前由海洋藻類和固氮藍藻(能進行光合作用的原核微生物)共同進化而來。藻類細胞吸收了這些細菌,后者最終失去了足夠的基因和生化能力,只能依靠前者生存,跟隨藻類的時間表來增殖。這使得它們成為已知的少數內共生細胞器之一,并被整合至其他生物體的細胞里。

科學家開始通過研究硅藻(一種細胞壁中有二氧化硅的微小藻類)內的固氮結構來揭示硝質體前體如何在細胞安家。硅藻化石表明,固氮藍藻開始寄生的時間很晚——在大約3500萬年前。這些微生物還沒將自己的任何基因轉移至宿主細胞,這表明硝質體演化還處于早期階段,它們尚未被整合為細胞器。

利用上述新知改進農業生產并非易事。目前,農作物從肥料或生活在豆類和其他豆科植物根部的共生固氮細菌處獲取固定氮。2024年的新發現有望指引我們給農作物配置“自有氮源”:存在于一種硅藻中的固氮細菌與活躍在豆科植物根部的固氮細菌是遠親。未來,科學家或許能將硝質體植入農作物。

星艦成功著陸

2024年6月,SpaceX的巨型星艦火箭于得克薩斯州升空,完成了一次重大飛行測試

2024年,世界上體型最大、動力最強的火箭“星艦”,一根高達120米的不銹鋼“大棒”,歷經四次在33臺發動機點火下的升空后,最終憑借10月13日第五次試射后其助推器的成功著陸刻入大眾記憶。助推器以比超音速還快的速度從高空下墜,通過重新點燃部分發動機,減速至近乎懸停,并被7分鐘前發射了自己的發射塔的鉗爪于空中抓住。這一非凡的技術壯舉預示著“經濟實惠”的重型火箭正在路上,未來太空科學研究的成本將大幅降低。

回收并快速重復使用助推器是關鍵。由埃隆·馬斯克創立和運營的火箭公司SpaceX已經利用其部分可重復使用的獵鷹9號和獵鷹重型火箭將送貨入軌道的成本降低到原來的1/10左右——完全可重復使用的星艦預計可讓成本再降一個數量級。屆時馬斯克將人類送上火星的愿景就不再遙不可及。

科學家也可從中受益。進入太空的機會無比寶貴,不能有一絲失敗風險,這也是為什么NASA的任務往往又燒錢又艱辛,需經無數測試。但隨著星艦的升空任務趨于常態化,研究人員可以冒更大風險,用更便宜的現成零件制造儀器并高頻發射它們。科學家想象里的火星探測器將是成群的,甚至形成一支編隊飛行的探測組,其鏡片可自行組裝成比哈勃空間望遠鏡大很多倍的儀器。獵鷹9號已經引發太空研究的變革。

古代DNA揭示家庭關系

這是公元7世紀一名匈牙利男性的尸骨,其身旁還葬著一匹馬。這個人現在有了家族史

從古代骨骼和牙齒中提取的DNA可以為我們了解過去人口流動、傳染病演變以及未見文字記載的飲食提供線索,它甚至還能揭示某個家族的秘密。2024年,一系列古DNA研究給數千年前的古人重寫家譜。

這方面工作反映了古人類DNA提取技術的進步和分析成本的下降。過去,此類研究主要圍繞在空間和時間上廣泛分布的個體,以窺群體層面的趨勢。但隨著古人類基因組的數量呈指數級增長,科學家已能嘗試解決新問題。

通過分析不同個體共享的源于其共同祖先的相同遺傳密碼片段,即所謂“血緣同源”(IBD)片段,研究人員可以估計他們之間的親緣關系有多密切——最疏遠的親緣關系可達六級。科學家將該技術應用于包含海量古代基因組的數據庫,發現了遠古時期的遠距離親緣聯系。例如,5000年前一對五級親屬被埋葬于歐亞大陸草原上相距1500公里的兩地。

不過,遺傳分析只能揭示有限信息。例如,二級親屬可能是祖母和孫女,也可能是姑母和侄女,或是兄弟。但通過添加考古信息,例如骨骼年齡、遺骨在墓地里的位置以及附近親屬的遺傳關系,遺傳學家和考古學家合作,共同重建了長達八代人的家譜。

了解遺傳親緣關系可以揭示一些考古學力不能及的古代社會信息。例如,將德國南部凱爾特人族長的DNA數據與他們墓地的詳細信息相結合后,可以發現2500年前該地區最有權勢的男性通過母親繼承了權力——這是母系社會的特點。而針對石器時代歐洲農民的親緣關系分析表明,父系是重點。