淺析D·斯卡拉蒂奏鳴曲K430的音樂特征與演奏

李 永

【摘要】多梅尼科·斯卡拉蒂一生共創作了555鋼琴奏鳴曲,其奏鳴曲的創作不僅為古典奏鳴曲的形成奠定了基礎,更是為主調音樂的形成做出了重要的貢獻,本文通過對奏鳴曲K430曲式、和聲的分析以期管窺出其音樂特征,并就演奏進行闡述。

【關鍵詞】斯卡拉蒂;奏鳴曲K430;曲式;和聲;演奏

多梅尼科·斯卡拉蒂,意大利作曲家、演奏家。1685年出生于那不勒斯,是著名作曲家亞歷山德羅·斯卡拉蒂(Alessandro Scarlatti)的第六個孩子。16歲即任那不勒斯宮廷禮拜堂的管風琴師和樂師。兩年后隨父親移居羅馬,曾以樂師的身份服務于波蘭女王瑪利亞·卡西米、豐特斯侯爵(Marquis de Fontes)和圣彼得大教堂。1719年移居葡萄牙,擔任里斯本貴族教堂的樂師,以及國王約翰五世(King John V)的公主瑪利亞·巴爾巴拉(Maria Barbara)的教師。1728年公主嫁給西班牙皇太子,斯卡拉蒂隨之前往馬德里,擔任宮廷樂師,并在那里度過了一生最后的28年。

斯卡拉蒂是造詣很深的撥弦古鋼琴家,但受父親影響,前半生的作品主要是歌劇和宗教歌曲,16歲開始創作歌劇。后期開始大量創作大鍵琴作品。他一生寫作了555首鋼琴奏鳴曲,大多數是單樂章,以單一的演奏技巧為中心構成,有的采用巴洛克式的二部曲式(AB),有的與巴赫的創意曲寫法相同。斯卡拉蒂生前出版時稱之為“練習曲”。這些作品反映了西班牙宮廷和民間的生活面貌,并融進了意大利的精神,豐富了音樂的風格,同時發展了鍵盤樂器的技巧和表現手段。許多吉他演奏家將它們改編為吉他獨奏曲。斯卡拉蒂的作品分別由意大利鋼琴家朗戈(Alessandro Longo)、美國古鋼琴家柯克帕特里克(Ralph Kirkpatrick)和意大利音樂家佩斯特利(Giorggio Pestelli)編目,分別使用三人姓氏第一個字母 L. K. P. 為標記。

奏鳴曲K430讓人感到斯卡拉蒂的能力乃至天成,那是一種強烈的,不可遏制的情緒和超越尋常的想象能力。本曲對宮廷舞蹈特征進行描述,將貴族的氣質表現得惟妙惟肖。在它輕巧的旋律里,彈奏者不僅得到技術上的鍛煉,并且在審美情趣的提高上也有了一定的發展。作品將諧謔的情趣、優雅的風格、寫實的手法所具有的具象性、以及反復特征手法帶來的技術練習的作用融合在同一首作品里,顯現出通體流暢、平易近人的性格。

一、音樂分析

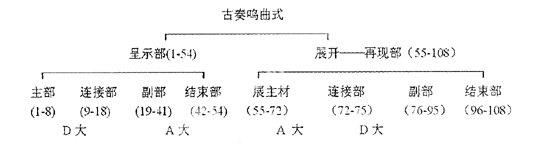

1、曲式

全曲的曲式結構為古奏鳴曲式:

(1)、呈示部

主部(1-8),由兩個4小節的樂句構成并結束在屬和聲上;在主題雅致的貴族氣質中以輕巧的八度大跳動機給以點綴,像舞曲開場時邀請人向來者敬禮,對人性快樂的描述在此刻是以十分寫實的手段加以表現的。

連接部(9-18),擊節式動機從弱拍引入,改變了強弱音位的次序,使三拍子的節奏感變得模糊,諧謔的不可預料性再次得以展現;低音部連續使用平行八度,空洞的和聲效果卻在不可預料的拍位上起了強調作用;在節奏上,打破了種音規律,與主部形成對比。

副部(19-41),調性轉為A大調,歡快的主題在f的力度上出現。19-26小節旋律聲部使用了擴展音程的手法,通過音域的加寬伸展了音樂內在的張力,同時左手加進八度和弦,增強了音樂的力度,并以不斷的重復給人一種期待感。26小節轉為三聲部,高聲部從第三拍起,運用了大量的切分音,打亂了舞曲的節奏感,有諧謔手法的不可預料性;31小節引用了連接部的材料。

結束部(42-54),是對主部主題第三小節節奏的發展,伴奏聲部則延用了主題節奏型;在和聲上可看作副部終止式(Ⅰ6-Ⅳ-Ⅴ7-Ⅰ)的補充。

(2)、展開再─再現部

展主材(55-72),在A大調上展開主部材料,在62小節聲部擴展為三聲部,低音部出現屬持續音a,預示著主題的再現。

連接部(72-75),調性轉回D大調并簡單的再現了連接部的動機。

副部(76-95),與呈示部中副部相比最大的特點是調性的回歸(為完全的奏鳴曲式的確立邁出了決定的一步)。

結束部(96-108),同42-54小節。

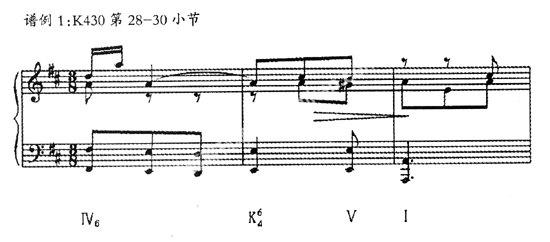

2、和聲

奏鳴曲K430在和弦與和弦外音的使用上,斯卡拉蒂以功能性三和弦、七和弦進行為基礎,常用和弦有Ⅰ級、Ⅳ級、Ⅱ級、Ⅱ7級、Ⅴ級、Ⅴ7級、屬九、副屬、重屬和弦以及輔助四六和弦。在和弦外音的使用上主要有短倚音,這是斯氏和聲中的最大特點,以造成不協和的音響效果;此外,還有輔助音、經過音等;在斯氏奏鳴曲中和聲節奏比較單一,基本上是一小節一個和弦,和聲進行的動力性不強。這種和聲節奏與其古奏鳴曲是融為一體的,也是與古典時期奏鳴曲的區別之一;在調式調性上,斯卡拉蒂奏鳴曲在調式運用上消除了教會調式的影響,同主音大小調、平行大小調的對比成為調式色彩的對比,在主題展開中、段落之間、句子之間等都有大量運用。而直接用換調方式展開主題更是大膽的嘗試。調性發展與斯氏所創立的規范的古奏鳴曲式一致,在調性發展上創造了T-D-S-T式的調性布局,特別是展開—再現部中副部調性的回歸為完全的奏鳴曲式的確立邁出了決定性的一步,也為古典奏鳴曲式的形成奠定了基礎;和聲語匯上以Ⅰ—Ⅳ—Ⅰ、Ⅰ—Ⅴ—Ⅰ或Ⅱ6(Ⅳ)—K—Ⅴ7—Ⅰ(見譜例1)為主,簡潔、明晰。終止式中采用大量的正格進行,特別是在古奏鳴曲中的主部與副部的結束處往往是由T-S-D-T典型的和聲序進組成。終止式向來是體現調式思維的重要手段,也是體現調中心最集中、最濃縮的窗口,終止式的和聲構成形式,總是代表著一個特定歷史時期和聲語言的典型特征,它有如當時和聲全貌的一個縮影,成為濃縮整體和聲的規范,斯氏奏鳴曲中的和聲終止成為古典樂派和聲終止的直接前身。

二、演奏

斯卡拉蒂的奏鳴曲主要是為了巴巴拉公主的鋼琴練習而作,因此每一首都有一個訓練某種或某幾種明確的鋼琴技術、技巧的目的。如音階、琶音、雙音、大跳、同音反復、多種裝飾音等,其中雙手位置互換(交叉)的彈奏技巧是斯卡拉蒂用得最多、最精彩和最有效果的。對于奏鳴曲K430的演奏,總體看來,觸鍵時要直接而有彈性,掌關節松而靈活,指尖觸感集中而富有彈性,力求發出圓潤、透明、有光彩的音色;在快速跑動時講究顆粒性,像一串串珍珠般閃閃發光;在需要較強的音量時可用手臂力量,但不能過分,強弱的幅度不能拉得太開,即f和P的對比不能過于強烈,不要大起大落。在和聲進行中,依據所演奏的和弦性質、和聲布局、走向以及解決的方法,使穩定與不穩定的因索表現鮮明,并通過雙手聲部的協調進行,使作品的內容得以深入的揭示和體現。在節奏方面可以彈得個性化些,演奏者除了注意觸鍵技巧外,還要具有靈活、生動的表現力,更須具備較高的藝術修養。

具體說來,樂曲的1-8小節在演奏時,要注意頓音的彈奏,盡量做到清晰、明亮,第3小節旋律聲部要奏的連貫、稍微有力;9-19小節,演奏時注意低音部超八度的和弦分解音以及波音的演奏;20-54小節,低音部改為八度同奏,這里既要突出頓音的演奏,又要做到右手寬音域旋律的演奏,顫音的演奏要自然,清晰;55-66小節注意雙音的演奏,尤其要突出小三度音程的柔和、輕巧;96小節至結尾突出右手旋律進行,左手的六度音程演奏的有力但不要砸琴。

參考書目:

[1]《音樂作品分析教程》.錢仁康,錢亦平 著.上海音樂出版社

[2]《多梅尼科·斯卡拉蒂五十首鍵盤奏鳴曲分析》.董蕾,李睿,徐陽 著.山東文藝出版社

[3]《斯卡拉蒂四十五首奏鳴曲》 .人民音樂出版社

[4]《鋼琴藝術發展史》.周微上海音樂出版社

(作者單位:棗莊學院音樂系)