我國職業院校英語教學“平原效應”的文化探析

湯正翔 柴秀云

摘要:我國職業院校英語教學中教和學雙方都無法達到良好狀態的根本原因只能從學校的亞文化形態中去尋找。與任何層次的文化形態一樣,職業院校作為一種教育機構的亞文化形態,也是由物質、制度、精神三個維度構成的,且具有合理的結構和獨立的“決定能力”,這樣才能產生相應的功能。固執、單一、科層制和等級制的行政化文化形態妨礙了我國職業院校英語教學水平的提高。

關鍵詞:職業院校;英語學習;平原效應;文化探析

區別于一般學習理論中的“高原效應”,“平原效應”特指我國職業院校學生在英語學習中普遍存在的處于初級水平時就難以提高或自覺難以提高的現象。此現象直接導致了教和學雙方的倦怠。盡管外教及其所帶來的教學模式對改善這種狀況產生了積極的影響,特別是境外的培訓機構以其成熟的教學模式登陸國內,并對我國的學習者產生了強烈的沖擊,但國內的職業院校仍堅守壁壘,將交際法和全英教學的實施困難單方面地歸咎于學生的先天不足。為此,有必要通過文化人類學的視角來審視職業院校的生態環境,在馬克思主義的批判視野觀照之下,在整個教育系統和文化系統的背景下,對英語教學中“平原效應”和“教學倦怠”等問題產生的根源進行文化探析。

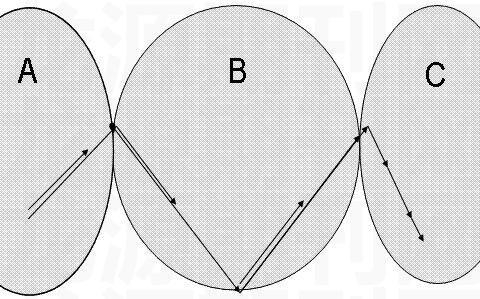

一、我國職業院校學生移民文化的U形和倒W形過程特征

前職校生階段。經過高考的“篩選”而隨著大眾化中國高等教育大潮涌入職業院校的學生,先天就與家庭和中學的主流文化不相容,是被邊緣化的一族。厭學是他們的基本特征,將過多的精力投入網絡、游戲以及戀愛是他們的基本表現。簡而言之,職校生在原文化環境中(中學、家庭)處于低谷。

初期階段。職校生作為“移民逗留者”進入職業院校新的文化系統的初期,既擺脫了前職校階段被邊緣化的窘境,又沒有真正移民逗留者客居的被動性,相反,大致相同的經歷和年齡因素,加上人數眾多,成為主人的氣氛較之中學生和本科生更加濃厚。這些使他們在很大程度上找到了主人的感覺,于是他們的自尊、合作和集體意識也較強。

中期階段。初期階段約持續半年到一年,便逐漸轉入中期階段。此階段的課堂教學特點是師生分離。除少數學生(一般不超過20%)在關注教師講授的內容之外,大部分學生各行其是,學生上課出勤率較低。管理嚴格的學校,雖然學生上課出勤率較高,但學生的學習效率仍然很低,且容易造成課堂管理上的沖突,激化師生之間的矛盾,有時還會引發教師和管理人員之間的矛盾。對英語教學而言,此時的困難是教和學雙方的倦怠,進而引起管理上的疲倦,以學術(主要是教學)和行政矩陣為框架的學校系統隨即處于紊亂狀態,離心傾向愈發嚴重。此時,碌碌無為是學、教、管三方共同的感受。盡管三方都意識到職業化學習和訓練是必要的、必需的,是教學系統發展的依據,但是三方都同時強烈地意識到這些都難以實施,甚至無從著手。這就是職業院校的亞文化休克的主要癥狀。與此同時,各種去教學化、去管理化的并發癥也易多發,移民文化狀態低落至U形底端。

后期階段。移民文化狀態低落至底端后,需要重新平衡。學生會更多地將注意力轉移到網絡游戲、社團活動和社會活動中,教師或主動或被動地從文化的中心退至邊緣。維護生態平衡的主導力量來自行政權力,包括社團活動吸引了大部分學生,黨團的引導控制了少數積極分子,同時也制約了部分不積極分子,而潛在的絕對的力量來自日益臨近的畢業和就業的壓力。畢業前半年到一年,管、教、學三方在以畢業為中心及與此相關的根本問題上達成默契,從而產生新的生態平衡。

圖1 倒W形中的U形亞文化習得過程

Fig. 1 U-form in overturned W-form sub-acculturation

A代表前職校文化B 代表職校文化C 代表后職校文化

畢業前后的階段。與被稱為“網絡垃圾”的職校生鋪天蓋地的非規范的言論相對照,現實中的學生要平和得多。克制和忍耐是他們在這一階段的普遍心理,這也折射出這些“移民逗留者”主體意識的喪失,而只剩下“過客”的心態。這種“過客”心態既是他們前職校時期被邊緣化的延續,又是新職校亞文化強制平衡的結果。與本科生相比,職校生畢業后的就業心理壓力小而社會適應能力強,因此一些主流媒體宣傳其是職業院校的“低進高出的技能式辦學特色”效果的反映。這種宣傳即使不是商業炒作,至少也是一種誤解:職業院校因為文化凝聚力極弱,導致學生的歸屬感極弱,因而,學生畢業后對職場文化的心理落差相對較小。細言之,習慣了高壓的行政管理文化的職校畢業生更容易在短時期內適應嚴密組織化管理的企業管理文化。這與畢業生技能、素養的聯系沒有想象中那么緊密,至少目前沒有證據顯示這種聯系密切——在英語專業、專業英語和公共英語方面都是如此。

無論如何,職業院校畢業生“高出”之后,存在一個心理落差,重新跌入高中時期的低谷,從而構成了一個完整的倒W形跨文化交際過程。

二、我國職業院校亞文化中英語學習倦怠和文化休克的表現

初期階段的英語教學。這一階段,由于學生擺脫了前職校生階段被邊緣化、非主流化的窘境,職業院校的亞文化環境對英語教學是有利的。此時,文化休克癥狀和教學倦怠現象均未出現。只要引導得當,學生的應試水平和實踐能力都會得到明顯的提高。英語交際教學法實施起來比本科生難度要小,因為本科生受中國傳統文化特別是傳統教育的影響更深。此時的問題主要是英語課程的各個方面都要相互兼容,從而形成顯性和隱性課程都有利于英語交際教學法開展的文化系統,包括物質、制度和精神的各個層面。理想的狀態是變英語學習為英語習得,這要看能否營造出浸泡式或接近浸泡式的氛圍。

中期階段英語教學。原本就不兼容于本土主流文化的職校生,對英語學習中所蘊涵的外來文化是否能持寬容的態度呢?各職業院校網站的留言顯示,職校生的寬容度較小而自我中心意識則過強。課堂內外的學習和生活表現均表明,在前職校生時期形成的自卑心理,導致他們無論在穿戴言行方面表現得如何另類,也掩飾不了其在英語學習上的不良狀態,如不敢當眾進行語言交流、回避困難等。這不能不影響到他們對英語學習的態度和交際教學法的實施。

后期階段的英語教學。后期階段的英語教學接近于一種穩定狀態,這種穩定狀態達到了U形的第二個高峰,掩蓋了英語基本技能和專業英語及兩者銜接等方面的問題。這些潛在的問題只有到就業或就業后才浮出水面。但是,社會評價在中國是非正式的,不足以對英語教學構成直接的現實的壓力。可以說,職業院校的子文化系統與市場文化系統也是不兼容的。在畢業前后,如果職業需要的話,他們會重新學習英語,包括自學和接受培訓機構的訓練,而這些本應該是在職業院校期間完成的。

三、我國職業院校英語教學中教學倦怠和文化休克現象的成因

1.物質成因

整體而言,我國職業院校的經濟投入生均過低,且浪費嚴重、使用不當。國家、地方、用人單位、學校、教育管理者和受教育者等相關利益方面責任和利益等關系紊亂,最終反映到教學和教育方面的表現為,不是以學生為本位,而是以各自利益為本位。典型的潛在矛盾是“誰教育誰”“誰是服務者”“誰是服務對象”等問題在文化系統內的操作層面上是混亂的。作為急劇變革中的職業院校,物質投入的大致合理分擔和使用尚需時日。在此過程中,院校機構的管理和教學方面均未在物質利益上與學生保持一致,這是職業院校英語教學水平低的物質動因。過去的10年間,整個中國的各級教育機構對英語的要求標準一直在提高,唯有職業院校例外,這應該說與此相關。

2.精神成因

學生之間本無經濟上的貧富差距,學校文化中的學生貧富差距問題只是社會貧富差距問題的反映。如果學校機構“應然”的主流校園文化和教學文化氛圍濃郁,完全可以遏制此類問題,但是“實然”的學校“科層制”管理系統和教師的非學術化(含教學研究)卻客觀上作為隱性課程培養了學生的“官本位”和“錢本位”意識,最終促成教育者對教育的異化傾向變成異化的現實——典型表現為缺乏對專業、學科和職業的敬畏態度。

3.制度成因

中國原先的高等教育層次結構特點是“中間大、兩頭小”,即專科和研究生規模小而本科規模大。在這種情形下,專科層次被嚴重忽視,或僅僅被視為本科的低一級層次。高等教育實現大眾化后,學生規模的絕對數和相對比例都迅速提高了,職業化要求也凸顯出來。然而,大多職業院校仍然仿照教學型本科院校的教學模式,英語教學更是以語法翻譯教學法一統天下,毫無教學特色可言。于是,在龐大的學生群體中彌漫著英語學習的虛無主義傾向,過剩的精力和熱情大多投向非學習活動,少數優秀學生轉向黨團活動,大多數普通學生轉向非主流活動,直接與學科教學和單位管理產生沖突。這種狀況,很少有研究者意識到是由行政權力和學術權力共同造成的,而行政權力“一枝獨秀”的壟斷地位更是難辭其咎。換言之,正是行政權力和學術權力對職業院校學生職業訓練(含職業教學和教育)的漠視,直接導致了他們對學習和教育的消極傾向的產生。

4.教師因素

與學生缺乏對專業、學科和職業的敬畏態度聯系緊密的是對任課教師的態度。我國的職業院校處于高校行政化設置的低階,教師的行政身份極低,且學術身份又是比照研究型本科院校的標準來確定的。教師的行政身份低且學術身份低,再遭遇到貧富兩極分化的大文化背景,其遂處于弱勢位置,教師的主導和主體地位實際上幾乎喪失殆盡。現實中,教師扮演著科層制的被管理者、教育者和服務者三種矛盾的角色。角色的矛盾容易導致教師責任感的缺失,他們只滿足于完成教學的基本任務,而對教學的結果和教育的結果并不視為分內責任。

亞文化系統中師生是建立在微妙的“互相鄙薄”和“同病相憐”的基礎之上的,其現實表現主要有兩個方面:一方面是課堂教學中教與學分離,教師面對著一群“冷漠的觀眾”進行著獨白式的講解;另一方面是教師對學生的學業評價和學生對教師教學評價相互“寬容”,結果是學生輕松地拿到了畢業證書,教師輕松地完成了教學任務,默契地達成了機構亞文化生態系統的基本平衡。來自市場的壓力和動力只施加到學生方面,卻沒有相應地轉移到教師方面,更未波及管理者方面。國外的研究表明,從事高等教育的教師的職業道德在下降,而我國職業院校的教師同比則更明顯,他們既沒有中學近乎殘酷的應試壓力,也沒有本科類院校同行面臨學生在學術水準上高要求的壓力,又缺乏科研方面的內在動力,遂淪為被社會視為的“有閑”一族。“有閑”如果變成“悠閑”,則是職業倫理淪喪的典型心態。

四、機構系統的自我調節和系統的外部干預

教與學評價的相互寬容態度符合特定學校機構的名譽需要,因為這種“寬容”有助于掩飾教學和教育水平的低下狀況,而這種“掩飾”型管理的突出表現是幾乎百分百的畢業率和難以驗證的高就業率。奇怪的是,中國的職業院校卻缺乏學生、教師對管理進行正式評價的機制。當職業院校的英語教學和教育受到社會的非正式評價時,冰山的一角便顯露出來了,這就是備受詬病的“高分低能”問題和應試教育問題,似乎是統一的標準化測試造成了普遍的英語應用能力低下的現狀。

教師從英語教學和教育的角度出發的任何努力都會與行政文化造成沖突:因為教學和教育行為需要學術權力,首先沖撞的是行政權力;因為教學和教育行為需要同事的合作,而合作是需要耗費時間和精力卻得不到相應報酬的,于是同事也是反對的,至少是不支持的;教師的努力必須有學生的積極合作、艱苦訓練和內在要求支持,這又與職業院校學生先天的不夠勤奮、進取心不夠強烈和合作意識相對欠缺相悖;更重要的是,英語技能與評優、評先、獲取畢業證實際上是沒有關聯或關聯度不高,行政化的文化對學生作為被管理者的要求是安分守己。

政府對英語教學的干預方式之一是代表社會通過正式評估渠道施加給學校機構的。當學校機構作為政府的附屬部門試圖推動變革時,科層制的壓力在實踐中難以內化為教和學雙方的動力。因為學校機構不是行政機構,遵循的是教學和教育規律。政府對英語教學最有力的另一干預方式是統一的標準化測試,而統一考試又迫使教師走回到語法教學法和題海戰術的老路上。實踐表明,職業院校的教師在PRETCO應試方面的努力,最多只能增加2%的通過率。問題是,職校生本來就是高考的被淘汰者,標準化測試難以將這些被淘汰者再度激活。

機構系統的外部干預值得注意的是來自市場的直接干預,方式之一是“訂單式”培養模式的產生。該模式的介入,有可能對現行機構系統產生革命性的沖擊,從而使職業教育回歸其本位。

五、結論和討論

職業院校英語教和學雙方無可奈何的內部根本原因,只能從學校的亞文化形態中去尋找。首當其沖是被本科院校教師頗多非議的“行政化色彩越來越濃厚”的學校管理和“官本位”思想嚴重的管理人員。頗有意味的是,此類議論在職業院校并不盛行,因為本科院校擁有天然的“知識就是力量”的學術權力與授權的行政權力相抗衡,而職業院校只擁有(經過高考)弱勢的學習人員和弱勢的教學人員。對職業院校的評價權,內容來自學校的黨政領導而不是師生群體,外部來自任命學校黨政領導的教育行政機構而不是畢業生所服務的各行各業。

與任何層次的文化形態一樣,職業院校作為一種教育機構的亞文化形態,也是由物質、制度、精神三個維度構成的,且具有合理的結構和獨立的決定能力,這樣才能產生相應的功能。由上述分析可知,我國職業院校的設置不像是教育機構,更像是行政機構:套用行政的低級別機構和人員設置,錄取成績差的學生,非學術、非職業的卻是正式的行政化的虛假評估。這樣做的結果只能是犧牲學生的職業水準和各行各業的行業水準。正是固執、單一、科層制和等級制的行政化文化形態妨礙了中國職業院校英語教學水平的提高。因為英語交際教學法及其相關聯的文化和思維方式,與中國行政化了的職業院校文化形態相抵牾。換言之,我國職業院校英語教學現狀的突破有待于文化形態的系統變革。

參考文獻:

[1]Chen Guoming, William J.Starosta.Foundations of Intercultural Communication[M]. Shanghai: Shanghai Education Press, 2007.

[2]Jeremy Harmer. How to Teach English[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2000,8

[3] Larry A. Samovar, Richard E. Porter, Lisa A. Stefani. Communication Between Cultures[M]. 3rd edition. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2000.

[4]Gu Yueguo. English Language Teaching Methodology[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press. 1998.

[5]Alan R. Beals. Culture in Process[M].NY:Holt, Rinehart and Winston, 1967.

[6]伯頓·克拉克等著.高等教育新論多學科的研究[C].杭州:浙江教育出版社,2001.

[7]伯頓·克拉克著,王承緒等譯.高等教育系統[M].杭州:浙江大學出版社,1994.

[8]約翰·布魯貝克著,王承緒等譯.高等教育哲學[M].杭州:浙江教育出版社,2004.

責編:思源