從新媒體語境下審視沉默的螺旋

袁文霞

摘 要:本文從諾伊曼“沉默的螺旋”理論的基本假說前提出發,探討在網絡空間中所謂的心理因子和社會因子等概念的表現形式,結合個案呈現“沉默的螺旋”的繼承與創新,得出“沉默的螺旋”在網絡空間中仍以自己的方式存在著。

關鍵詞:新媒體;沉默的螺旋;網絡傳播

中圖分類號:G206 文獻標識碼:A 文章編號:1672-8122(2011)04-0097-02

一、沉默的螺旋假說成立的前提條件分析

早在20世紀70年代,德國傳播學家伊麗莎白?諾爾?諾伊曼在其代表作《沉默的螺旋:一種輿論學理論》中提出“沉默的螺旋”理論,詮釋了新聞輿論具有的強大社會影響力。

該理論假說由三個命題構成:

第一,個人意見的表明是一個社會心理的過程,是個人害怕被社會孤立產生的行為上的趨同。對于這個假說,后來的研究者提出,“對社會孤立的恐懼”(趨同行為動機)不應是一個絕對的常量,而應是一個受條件制約的變量。[1]正如Glasser指出的:諾依曼過分強調了人們對孤立的恐懼這個動因,其實意見表達的背后利益的期待這一動因,超越了對孤立的恐懼。

第二,意見的表明和“沉默”的擴散是一個螺旋式的社會傳播過程。在諾依曼看來,任何“多數意見”、輿論乃至流行或時尚的形成,其背后都隱藏著“沉默的螺旋”機制,進而會產生“輿論一邊倒”或“關鍵時候的雪崩現象”。但是“多數意見”產生的壓力,對問題的了解程度以及社會文化等多方面的影響,也構成了人們決定是否公開表態的重要因素。

第三,大眾傳播通過營造“意見環境”來影響和制約輿論。根據諾依曼的觀點,輿論的形成不是社會公眾“理性討論”的結果,而是“意見環境”的壓力作用于人們恐懼孤立的心理,強制人們對“優勢意見”采取趨同行為這一非合理過程的產物。[1]在這里,諾伊曼的論證中忽視了公眾所在的群體所造成的社會影響中的角色。

從現在看來,網絡傳播使傳統的三大媒介環境形成的諸多環境因素發生變革,從根本上改變了“沉默的螺旋”理論賴以生存的媒介環境和社會心理環境,這就對“沉默的螺旋”這一傳統的新聞理論提出了嚴峻的挑戰。

二、在網絡傳播過程中,沉默的螺旋的表現形式

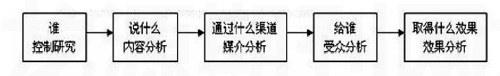

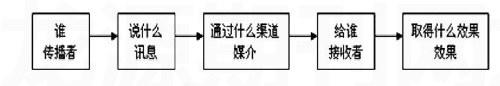

隨著社會的發展和傳播技術的不斷更新,網絡逐漸成為主流傳播媒體,對人們的社會文化生活造成了巨大的影響。在高度信息化時代,“沉默的螺旋”理論已經受到了挑戰。我們要討論這一理論在網絡傳播環境中的表現形式, 首先就要關注產生這些傳播效果的假說在網絡傳播條件下發生了什么樣的變化。把這些假說歸納一下,實際上只涵蓋了兩個效果因子:一個是心理因子,即從眾心理;另一個是社會因子,即社會規范。

網絡傳播在互動過程中具有匿名性,人們可以通過發表匿名的意見來獲取自由的快感,擺脫被孤立的感覺。網絡言論的匿名性,使一些與主流意見不同的聲音也在網絡中出現,雖然這些意見不見得正確,但這些言論是網民理性討論的結果,不像“在傳統的大眾傳播條件下,媒介承擔著信息傳播過程中的‘把關人角色,有限的少數人決定了無限的多數人應該接受什么,不應該接受什么”。[2]這與傳統大眾傳播環境相比,心理因子、社會因子因為網絡虛擬性的本質特征所帶來的規范力相對減弱了。

其實不然,網絡的虛擬成分,并非絕對的虛擬,其根本原因在于各種匿名面具的背后是一個個真實世界的人。人人都有一個屬于自己的地址,當然在無關痛癢的情況下,沒有人會追查你的IP地址,但是一但觸及到法律或做出危害國家事情的時候,這個所謂的匿名也就不復存在了。例如艷照門的發布者,最終也是被警方追查到了他的相關資料。

根據人的社會心理的一般規律:人對社會孤獨的恐懼并不會因為互聯網的出現而消失。如今在網絡空間里,網絡社群成為許多網民交往的空間,正是因為網絡中個體的懼怕孤獨,想要和群體聯系在一起,網上社區和論壇才會應運而生。但是,這并不代表所有的人都會有這種對孤立的恐懼。例如:在汶川大地震中,當全國人民都舉國哀痛之時,網絡上依然會出現步伐背行者,一位沈陽少女居然在網絡上公開謾罵災區人民,她的這種行為,就已經超越了對孤立的畏懼。

在這個信息多源化的社會,人們既不會單一的接受某種觀點,更不會被動地接受媒體的宣傳,人們的自主性在不斷強化。例如:近年來的多起網絡事件,無論是“曹操墓”還是“偽娘”都沒有出現輿論一邊倒的現象。在網絡論壇上,爭議各方不斷走向白熾化。在此事件中,不僅沒有出現兩邊論,反而在兩邊之間還摻雜著其它的意見群體,使其不再像傳統的“沉默的螺旋”理論所假設的那樣,產生一邊不斷變得弱勢,另一邊不斷變得更加強勢的現象。

綜上分析,“沉默的螺旋”理論,在網絡傳播過程中,并沒有像假說中所闡述的那樣,人們有那么明顯的害怕被社會孤立的恐懼,也沒有隨著網絡的出現而消亡,而是以自己一種獨特的方式存在著,是一種繼承,也是一種創新。

三、任何一種理論都要適合當前媒介的形式,兩者相輔相成

在二十世紀六七十年代,人們主要通過占據主導地位的三大媒體了解外部世界。傳統的大眾傳媒依賴報道同一內容,傳達同一信息的便利性,形成引導并控制輿論的社會機制。在某一時期內,究竟是什么樣的觀點占優勢,經常是由大眾媒介規定的,即大眾媒介鼓吹的觀點。

但是,在網絡傳播時代,這種控制輿論的社會機制喪失了這樣的效果,這就意味著人們在網上發布合法的意見和信息已經暢通無阻,網絡也因此成為了一個“觀點的自由市場”。

從網絡的角度回顧假說成立的三個命題時發現,在網絡傳播的時代,這些命題正在不斷地試圖用新的方式來適應這新時代的傳播。

從假說的第一個命題,我們就可以看出,“沉默的螺旋”理論強調的是人被社會孤立的恐懼,在當時的環境下,人們獲取信息的途徑只能通過媒介,媒介具有很大的局限性,限制了人們的思維,人們之間的意見無法溝通。也就是說,當個人不能相互交流私人意見時,這個理論才能成立。但是,在網絡傳播的新時代,網絡是一個崇尚個性的的世界,它為人們提供了一個相互交流的平臺,受眾可以在網絡上通過各種方式如在個人網頁上發表意見或是參看他人的觀點,來了解事件發生的動向。由于網絡的匿名機制,人們不再因為懼怕孤獨而不敢發表自己最真實的意見。相反,他們發表意見時既擺脫了外界的干擾,又擺脫了他人目光而帶來的心理壓力,達到言說的自由。但是我們不能因此就說這種恐懼感消失了,只能說在網絡傳播的過程中,這種恐懼被轉移了。

諾依曼認為,什么觀點占優勢,經常是由傳統媒介確定的,或者是由周圍多數人對這一觀點的支持造成的。由此可見,大眾傳媒在其中發揮了強大的制約作用。但是,從網絡傳播的時代來待第這些命題時,則會發現其間發生了很大的轉變。例如,2008年奧運會劉翔退出比賽一事,傳統的大眾媒介一直在為劉翔開脫,甚至連新聞聯播都豎起了向劉翔致敬的大拇指。無論是報紙還是電視,都是報道正面的消息,它們引導了一種輿論,也就是大眾媒介所吹捧的,劉翔不參加比賽是對的,是應該被大家理解的。但是唯有在網絡這個空間里,人們可以說出自己真實的看法,在網絡上,有60%的人能夠理解劉翔這一舉動,但是也有40%的人在唾棄他。從這一反應可以看出,在網絡空間里,受眾不再受到傳統大眾媒介的影響,而是通過分析來表達自己的觀點。在這里媒介強制推行輿論的可能性大為降低,信息傳播的能力為言論自由提供了極大的可能性,并沒有形成輿論一邊倒的“螺旋式”。由此我們也可以看出傳統的大眾媒介試圖制約輿論,影響輿論的這一舉動,在網絡空間里得到了極大的改善。

四、結 論

從以上的分析可以看出,大眾傳播進入網絡時代后,民眾的理性分析能力和參與的積極性有了顯著的提高致使“沉默的螺旋”理論運轉機制發生改變。在網絡媒體中,其個體的孤獨或恐懼感依然存在,群體壓力有所減弱,但并未消失。正如陳力丹所說:“媒介對于社會控制的機制既是強大的,也是有限的。”因此,“沉默的螺旋”只是借助網絡民主的外殼,以更為隱蔽的方式呈現,不可能從網絡空間中真正消失。

參考文獻:

[1] 郭慶光.傳播學教程[M].北京:中國人民大學出版社,2004.

[2] 劉君,網絡言論:互動式民主與規范管理[D].中國傳媒學術網:http://academic.mediachina.net/xsjd_view.jsp?id=1644.