論戰略性績效管理的理論基礎

摘要:績效管理在管理實踐和教育中日益受到重視,但對績效管理所依賴的理論基礎的研究仍比較缺乏。本文對戰略性績效管理的理論基礎進行了探討,通過對績效管理理論基礎研究的相關文獻進行了簡要回顧,區分了三類不同的績效管理觀念,并對戰略性績效管理的目標與基本任務進行了分析;提出了有效的戰略性績效管理實踐所需要依靠的基礎理論,并對當前已經存在的或正在發揮實踐指導作用的相關理論框架進行了探討,認為戰略性績效管理的理論基礎理論應該由控制論、績效成因理論、績效測量理論三大模塊組成。

關鍵詞:績效管理;理論基礎;控制論;績效形成;績效測量

中圖分類號:F270.9文獻標識碼:B

績效管理在管理實踐和教育中日益受到重視。然而對績效管理依賴的理論基礎的研究仍比較缺乏。March and Sutton (1997)曾指出,理論之于組織績效研究如同皇帝的新衣一樣絕大部分還是赤裸的[1]。Buchner(2007)也認為,盡管當前通行的績效管理模型通常會透露出有關基礎理論的跡象,但它們從未被明確澄清過[2]。績效管理理論基礎的模糊不清一方面導致管理者無法完全掌握績效管理模式的構成與理想的績效管理結果之間的關聯。另一方面,也使相關理論的新發展很難在績效管理模式中得到充分的體現[2]。因此,清晰地闡明績效管理的理論基礎對于績效管理理論和實踐都具有重要意義。本文的目的是對戰略性績效管理的理論基礎進行探討。

一、績效管理理論基礎研究的簡要回顧

對相關文獻的回顧表明,績效管理的理論基礎被認為主要存在于兩方面:一是管理控制理論。如李達輝(2003)[3]、徐紅琳(2004)[4]等認為,績效管理系統本質是通過對績效信息的獲取和應用對績效進行管理控制,在性質上屬于管理控制系統,因此,績效管理研究應回歸到以系統論、控制論、信息論為基礎的管理控制理論框架內。二是組織行為相關理論。在這方面,被認為應納入績效管理的理論基礎的主要有目標設置理論、激勵理論、目標管理理論。如Buchner(2007)從目標和反饋作為績效管理體系的基本要素出發,分析了目標設置理論、社會認知理論等對績效管理的指導意義[2]此外,在一些績效管理教材會提及的還有平衡記分卡(BSC)、關鍵績效指標(KPI)等績效管理工具[5]。

可以看出,績效管理的基礎理論具有兩個特點:一是理論來源上的廣泛性,具有多學科綜合的特點;二是理論層次上的差異性。例如,管理控制理論是績效管理的理論基礎,而管理控制理論本身又以系統論、控制論和信息論為基礎。這對績效管理理論基礎的進一步研究提出了一些新的要求:首先,鑒于相關理論的多樣性,研究者需要首先對績效管理理論基礎所需要涵蓋的范圍有所認識,從而能夠更加有效地識別相關理論;另一方面,研究也應當關注不同理論是如何以有意義整合在一起,以對績效管理實踐提供系統性的理論指導。而滿足上述要求的有效途徑之一從績效管理的目標和基本任務出發尋找績效管理的理論基礎[6]。

二、戰略性績效管理的概念、目標與基本任務

績效一般被認為是與目標相關的活動和成果。但由于績效本身是一個多層次的概念,包含組織績效、群體或部門群體以及個人績效等不同層次,因此按照所考慮的績效層次不同,對“績效管理”的概念也有不同理解:第一類觀念認為績效管理是管理組織績效的一種體系,其核心在于企業戰略的制定、實施和評價,可稱之為“績效的戰略管理”觀念。如Andre A. de Waal(2003)認為,績效管理是一套程序,它使公司能夠持續創造價值、作出可見的貢獻。績效管理程序包括戰略開發、制定預算、確定目標、績效測量、績效評價以及激勵性報酬等子程序[7]。第二類觀念在傳統人事績效評估的基礎上發展而來,形成于20世紀70年代,認為績效管理是管理員工績效的一種體系,其焦點是提高并改善員工個人績效。80、90年代隨著戰略人力資源管理理念開始產生并迅速發展,形成了有關績效管理的第三類觀念,即所謂的“戰略性績效管理” 觀念。績效管理被認為是通過改善個人績效來提高組織績效的手段和過程。如赫爾曼.阿吉斯認為,“績效管理是一個識別、測量和開發個人及團隊績效,并使其與組織戰略目標保持一致的持續性過程”[8]。當前人力資源管理領域中采用的績效管理概念多屬此類。這也是本文所要探討的績效管理。

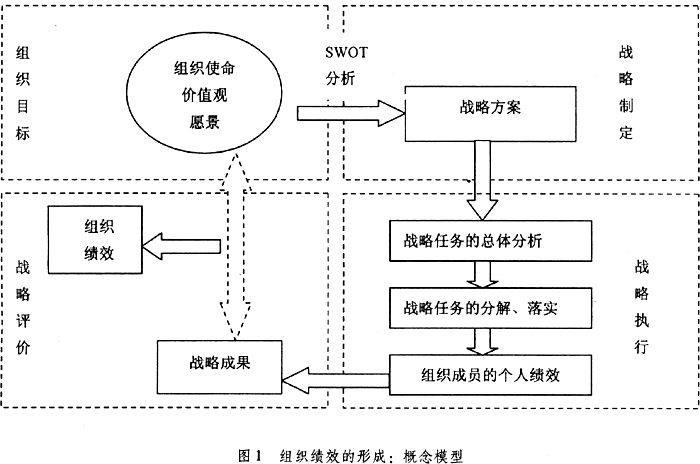

比較“戰略性績效管理觀” 與“績效的戰略管理觀”可以發現,這兩類績效管理觀念都以提高組織績效為最終目標,但卻專注于不同的方面和實現手段。為了更清晰地看出兩種績效管理觀念的差別與聯系,我們需要將組織績效產生的過程進行進一步區分。如圖1所示,從戰略管理的角度來看,組織績效是根據組織目標而對戰略成果所進行的評價。其中,組織目標在組織使命、價值觀和愿景的基礎上產生。而戰略成果則取決于戰略制定和戰略執行兩個方面。為實現組織目標而制定的戰略方案本身是否恰當,以及戰略方案是否得到有效執行都會影響戰略成果。進一步,從管理的角度來看,戰略執行可分為三個基本環節:一是戰略任務分析,即合理界定執行戰略所需要完成的總體任務;二是戰略任務分解,即將戰略總體任務在一定的組織結構內進行合理地分工,落實到具體崗位和個人;三是確保個人績效,即通過恰當的管理措施確保分解到崗位和個人的任務目標能夠有效地完成。

從上述概念框架來分析兩種的績效管理觀念可以看出,盡管都以提高組織績效為最終目標,但Andre A. de Waal等所持的績效的戰略管理觀,關注的是宏觀的組織戰略的制定、執行以及評估;而赫爾曼.阿吉斯等所持的戰略性績效管理觀,則是將績效管理作為人力資源管理的一種職能,在假定組織的使命、價值觀、愿景已經明確,戰略規劃清晰、合理,組織結構合理、高效的前提下,具體探討如何通過對個人績效的管理來有效地執行戰略,從而提高組織績效。 由此,戰略性績效管理面臨兩個基本任務:一是如何通過戰略任務的總體分析和有效分解,有效地識別個人績效,確保個人績效與組織目標的戰略一致性;二是在確保一致性的前提下如何提高個人績效。

三、戰略性績效管理的基礎理論

按照麥格雷戈(1960)的觀點,“任何管理都是建立在設想、假設與歸納的基礎之上的,也就是說,是以一定的理論為基礎的”[9]。“我們有可能做出不夠充分的理論假設,但絕不可能在沒有假設的前提下,制定出管理決策及措施”[9]。歸根結底,戰略性績效管理的所有實踐都是圍繞著它的兩個基本任務來進行的。因此,尋找戰略性績效管理的理論基礎,也就是要就如何有效地完成其基本任務尋找理論支持。根據對戰略性績效管理的目標和基本任務的分析,本文認為,戰略性績效管理應當具備三個基礎理論模塊,且這三個基本理論模塊也必然在戰略性績效管理實踐中有所體現。下面分別闡述這三大模塊及其在戰略性績效管理文獻中的實際表現形態。

(一)控制論及其對戰略性績效管理的意義

任何管理都是有目的、有意識的活動。戰略性績效管理也不例外,它以提高組織績效為最終目標。要在變動的環境中確目標的實現,戰略性績效管理需要有控制論的指導。控制論(cybernetics)是20世紀40年代開始形成的一門新興的實用性很強的邊緣性學科。1948年美國數學家諾伯特·維納(Norbert Wiener)的《控制論——關于在動物和機器中控制和通訊的科學》一書的出版,標志著控制論的誕生。根據維納的觀點,控制論是研究動態系統在變化的環境條件下如何保持平衡狀態或穩定狀態的科學, 創建控制論的目的在于“創造一種語言和技術,使我們有效地研究一般的控制和通訊問題,同時也尋找一套恰當的思想和技術,以便通訊和控制問題的各種特殊表現都能借助一定的概念以分類”[10]。控制論的發展大體經歷了經典控制論階段(20世紀50年代以前)、現代控制論階段(20世紀50年代末至70年代初),以及大系統理論階段(20世紀70年代末期以后)。迄今為止,控制論的思想和方法已經滲透到了幾乎有的自然科學和社會科學領域,被廣泛應用于研究社會現象、經濟現象中的控制、通信和調節問題,如工程控制論、生物控制論、智能控制論、經濟控制論以及社會控制論等。管理是控制論應用的一個重要領域。

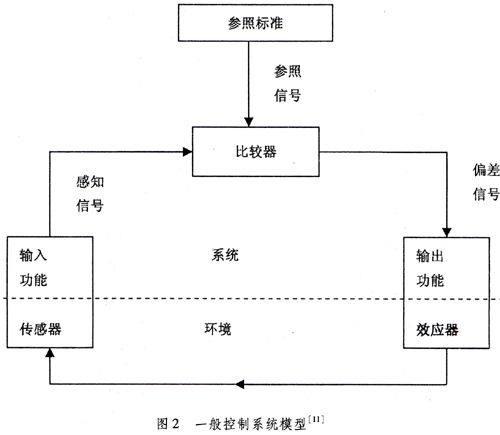

根據控制論,所有的控制系統都包含參照標準、傳感器、比較器、效應器四個基本構成要素(如圖2)。以控制房間溫度的恒溫器為例,在這一個溫度控制系統中,參照標準是為恒溫器所設定的溫度,傳感器是監控當前室內溫度的要素,比較器是將當前溫度和期望溫度相比較的機制;而效應器則是火爐或者空調。在這個最簡單的反饋環中,傳感器感受到了輸入,并向比較器傳送信號。比較器將信號與標準相比較。如果比較顯示存在偏差則產生誤差信號;而系統則通過效應器采取某些行動來降低偏差。這一感知、比較和影響的過程將不斷重復直到偏差消除[11]。控制論的兩個基本觀點是:(1)一切有生命和無生命的系統都是信息系統,具有信息變換的過程。信息的聯系是客觀世界存在著的一種普遍聯系,任何耦合運行系統之所以能夠保持自身的穩定性,正是由于它具有獲得、運用、保持和傳遞信息的方法和功能;(2)一切有生命和無生命的系統都是反饋系統,控制系統都是通過各種反饋來達到控制目的的。控制系統使輸出信息回輸,形成新的輸入,以補償輸出存在的偏差,達到控制目的[12]。

從控制系統的主要特征出發來考察管理系統,盡管與較簡單的控制系統相比,在管理控制系統中,反饋遠非只是機械地感知環境,標準也不是預先設定的,減少偏差的必要性及相應糾偏方案確定也更加復雜。但在運用反饋以確保目標的實現這一點上,管理系統中的控制過程在本質上與工程的、生物的系統是一樣的。例如,在管理學中,作為一般管理職能之一的控制就被定義為是“根據計劃的要求,設立衡量績效的標準,然后把實際工作結果與預定標準相比較,以確定組織活動中出現的偏差及其嚴重程度;在此基礎上,有針對性地采取必要的糾正措施,以確保組織資源的有效利用和組織目標的圓滿實現”[13]。就戰略性績效管理而言,當前關于其體系設計和運作的觀念也的確深受控制論的影響。如同方振邦所指出的:綜合國內外研究及實踐,不論采用何種形式,一個科學、有效的績效管理系統應該包含三個目的、四個環節和五項關鍵決策等內容[14]。戰略性績效管理正是通過科學的績效評價體系設計,以及績效計劃、監控、評價和反饋四個環節的循環來確保員工工作績效與組織目標保持一致,并不斷改善員工績效水平來實現組織戰略目標的。從控制系統的角度來看,績效評價體系設計實際上就是對“信息裝置”的設計,績效管理中PDCA的運作流程也正是控制的具體過程。

(二)績效成因理論:組織績效與個人績效

控制論告訴我們戰略性績效管理系統的構成要素和基本過程,然而,對于不同的控制系統來說,它們的“效應器”和“感受器”是不同的,控制論不能解釋績效到底是如何產生的,也沒有闡明應該如何進行績效測量。因此,要真正地建立起有效的績效管理系統,意味著還必須有關于績效形成以及測量的基礎理論。就績效的形成而言,由于戰略性績效管理同時牽涉到個人績效和組織績效兩個層次,相應地也就需要兩個方面的基礎理論。

1. 組織績效成因理論。 戰略性績效管理的最終目標是提高組織績效,因此,戰略性績效管理的理論基礎中的首先應包括組織績效的成因理論。該理論的核心是解釋組織績效是如何形成的,闡明組織績效的影響因素以及這些因素之間的相互關系。圖1一定程度上可以看作是一個關于組織績效成因的概念模型。它可能非常粗糙,但是戰略性績效管理需要以一個這樣或那樣的組織績效成因理論為基礎則是確定無疑。實際上,戰略性績效管理存在的合理性本身就是基于個人績效能夠影響組織績效的假設。當然,如前所述,戰略性績效管理并非對所有組織績效的影響因素的管理,在影響組織績效的各種因素中,它主要關注通過有效的戰略實施來確保組織績效,這就特別需要能夠對戰略執行提供指導的基礎理論。

當前,戰略性績效管理中最有影響力的戰略描述框架當屬卡普蘭和諾頓的“戰略地圖”。實際上,卡普蘭和諾頓之所以提出“戰略地圖”,本身也正是由于他們深感組織缺乏必要的理論來指導戰略實施。對失敗的戰略的研究,使他們認識到“在絕大多數案例中,……真正的問題不是(笨拙的戰略)……是笨拙的執行”[15]。而導致組織不能有效執行戰略的重要原因則在于缺乏描述組織戰略的通用語言。在卡普蘭和諾頓看來,盡管很多領域都對戰略有深刻的見解,但沒有一個領域能提出一個全面的、集成的觀點來描述戰略,從盛行的管理思想大師們的智慧中也很難尋找到有關全局框架的幫助。“由于無法全面地描述戰略,管理者之間以及管理者與員工之間無法輕松地溝通。對戰略無法達成共識,管理者也無法使戰略協調一致。因為戰略無法協調一致,管理者也無法實施環境改變后的新戰略”[15] 。

如同維納創建控制論的目的“在于創造一種語言和技術,使我們有效地研究一般的控制和通訊問題,同時也尋找一套恰當的思想和技術,以便通訊和控制問題的各種特殊表現都能借助一定的概念以分類”一樣,卡普蘭和諾頓也試圖通過“戰略地圖”來為戰略創建一個通用的模型和表示方法[15]。戰略地圖既是卡普蘭和諾頓總結不同組織實施平衡計分卡的實踐經驗的結果,也體現了90年代以來戰略管理領域的多種理論發展的影響。雖然它可能還不是一個完美的理論模型,但是它首次對“組織戰略要素之間因果關系”進行了可視化的表述, 說明了人力資本、信息資本、組織資本等無形資產轉化為有形的戰略成果的過程。如前所述,戰略性績效管理的重要任務之一就是確保個人績效與組織目標的戰略一致性。而卡普蘭和諾頓也認為,無形資產的價值來自于它們幫助企業實施戰略的能力,其價值取決于它們與組織戰略的協調程度。因此,通過清楚地闡述這其間的關系,戰略地圖為企業戰略執行提供了指導,也同樣成為戰略性績效管理的基礎理論框架之一。

2.個人績效成因理論。戰略地圖展示了有效的戰略執行需要完成的任務以及完成任務所應具備的無形資產,但是未能說明如何讓個人成功地完成相應的任務,取得相應的績效。由于戰略性績效管理是力圖通過提高個人績效來提高組織績效。因此,戰略性績效管理的理論基礎中還應包含有關個人績效成因的理論,以便為如何制定相應的管理決策和措施來提高個人績效提供理論依據。該理論的核心是解釋個人績效是如何形成的,包括說明個人績效的影響因素以及這些因素之間的相互作用。在現有的績效管理教材中,通常都存在對績效的性質,特別是績效多因性的分析。一個最常見的概括形式是P=F(S,M,E,O)。即員工績效是技能、激勵、環境、機會等四方面因素的函數[14]。盡管具有一定的啟發性,但是這種描述對于指導績效管理實踐來說仍顯過于簡化,這種概括也沒有展現不同因素之間的相互關系。

實際上,對于個人績效的形成問題存在一個更加成熟理論框架:波特-勞勒激勵模型(見圖3)[16]。波特-勞勒激勵模型通常被看成是激勵的“元理論”(meta-theory)。現有的很多中等理論(middle range theory),包括需要理論、期望理論、社會學習理論、目標設置理論、公平理論等都可以在該框架中找到合適位置。但如果把關注的焦點從激勵轉移到績效,就可以看出該模型實際上也是一個關于個人績效是如何產生的“元理論”。例如,按照該模型,績效由個人的技能水平、努力程度以及角色認知的準確性等因素共同決定。這就說明,戰略性績效管理可以通過影響上述三個方面的因素來提高個人的績效水平,而相關的具體理論則可以為績效管理的具體實施提供更有針對性指導。

從績效管理實踐的角度來看,該框架不但在相當大程度上支持了戰略性績效管理體系中關于績效管理的戰略目的是通過管理目的和開發目的的實現來最終實現的基本理念,它也可以解答與有效的績效管理體系所必須滿足的標準有關的問題。例如,盡管在具體標準的認定上有所差異,但大多績效管理教材都認為有效的績效管理體系應當滿足戰略一致性、明確性、可接受性以及信度和效度等標準。但對于設置這些標準的意義和理論依據又常常語焉不詳。而運用波特-勞勒的模型及其相關的具體理論則可以很好地對這些標準的地位和作用提供理論解釋。比如,戰略一致性和明確性,主要的目的是建立準確的角色認知;信度和效度強調的是績效測量的客觀性,這種客觀性對于員工確認“績效”與獲得各種報酬之間的“工具性”,從而對員工的努力程度發揮關鍵作用。

(三)績效測量理論:個人績效與組織績效

績效成因理論解釋了組織績效和個人績效的影響因素及形成過程,使得績效管理決策和管理措施的制定能夠有的放矢。但是從控制系統的角度來看,有了績效成因理論只是意味著我們在理論上具有了“效應器”。能否使整個控制系統有效地運行起來,信息反饋是否靈敏、正確、有力也是關鍵因素之一。因此,戰略性績效管理還需要對如何有效地設計系統的“信息裝置”提供指導的基礎理論。在戰略性績效管理中,對有效的信息系統的關注主要集中于績效評價體系設計問題。這又被進一步被細化為評價什么、誰來評價、如何評價、何時評價,以及評價結果如何運用等五個具體問題。由于戰略性績效管理關注的是個人績效和組織績效兩種不同但相互聯系的績效層面,這也使績效評價體系設計的問題進一步復雜化。

當前,相對于其他幾個問題而言,對績效評價體系的研究主要集中于績效指標體系的建立。迄今為止, 目標管理(Management By Objectives,MBO)、關鍵績效指標(Key Performance Indicators,KPI)和平衡記分卡(Balanced Score Card,BSC)是指導績效指標體系設計的三種主要理論觀念。其中,平衡記分卡主要探討組織績效指標體系的構建問題,而目標管理和關鍵績效指標則對如何在組織內部建立其具有戰略一致性的個人績效指標體系給予特別探討。近年來,三種理念觀念間的整合問題持續引起關注。近來有研究認為,從績效指標體系設計的角度看,MBO、KPI 和BSC各自確認或者強調了績效評價指標體系設計中的某(幾)個有效性標準,并且對如何設計出滿足相應的標準績效指標體系提出了實踐準則或解決方案;但是,不同標準之間并非相互排斥,表現出一定的層次性。這又為三種觀念之間的整合提供了一定基礎[17]。總體而言,相對于前面兩個基本理論模塊而言,盡管有一些關于績效測量的具體的準則存在,但是對于是否存在一個整合的理論框架以及這個理論框架可能采取什么表現形式等問題仍然不夠明晰。

三、結論

任何管理都以一定的理論為基礎,戰略性績效管理亦如是。本文從戰略性績效管理的目標和基本任務出發,提出戰略性績效管理的理論基礎應該包含控制論、績效成因理論、績效測量理論三個基本模塊,其中績效成因理論可進一步分為組織績效成因理論,以及個人績效成因理論。對于有效的戰略性績效管理實踐而言,這三個基本理論模塊缺一不可,共同描述了管理實踐背后所依賴的理論前提和假設。本文既探討了有效的戰略性績效管理需要的基礎理論,也探討了當前已經存在的、或者正在發揮指導作用的理論。應當指出的是,文中所提到的具體理論框架僅僅是相應理論模塊在當前的表現形式。它們或者還不算是一個完善的理論框架,如戰略地圖;或者雖然相對成熟但框架內的具體理論本身仍在發展,如波特-勞勒激勵模型;或者雖然存在一些具體的指導觀念,但是還有待理論化和進一步整合。無論如何,戰略性績效管理決策及實踐需要以一定的理論假設為前提。戰略性績效管理實踐依賴的理論基礎越是明晰,戰略性績效管理實踐就越有可能從理論發展中受益,而理論越是被明確的檢驗和反思,理論的發展也就會越迅速。未來的研究既可以深入探討現有理論對于戰略性績效管理實踐的啟示,也可以從戰略性績效管理所面臨的任務出發探討其所需要和應當遵循的理論觀念。

參考文獻:

[1] James G. March, Robert I. Sutton. Organizational performance as a dependent variable[J].Organization science, 1997(8):698-705.

[2] Thomas W. Buchner. Performance management theory: A look from the performers perspective with implications for HRD[J]. Human Resource Development International.2007,10 (1):59-73.

[3] 李達輝.初論績效管理的理論基礎[J].成都理工大學學報(社會科學版),2003,11(4):86-95.

[4] 徐紅琳.績效管理的理論研究[J]. 西南民族大學學報(人文社科版),2005,26(2):158-160.

[5] 王艷艷.績效管理教材比較研究[J].人力資源管理,2011(1):119-121.

[6] 王艷艷.績效管理的理論基礎研究:回顧與展望[J]. 現代管理科學, 2011(6):95-97.

[7] Andre A. de Waal. Behavior factors important for the successful implementation and use of performance management systems[J]. Management Decision, 2003, 41(10):688-697.

[8] [美]赫爾曼·阿吉斯.績效管理[M].北京:中國人民大學出版社,2008: 2.

[9] [美]道格拉斯.麥格雷戈.企業的人性面[M].韓卉,譯.北京:中國人民大學出版社,2008:7-8.

[10][美]N.維納.控制論(或關于在動物和機器中控制和通信的科學)(第2版)[M].郝季仁,譯.北京:北京大學出版社, 2007.

[11]Howard J. Klein. An Integrated Control Theory Model of Work Motivation[J].The Academy of Management Review,1989,14(2):150-172.

[12]徐玉德.企業內部控制設計與實務[M].北京:經濟科學出版社,2009:1.

[13]周三多,陳傳明,魯明泓.管理學:原理與方法(第五版)[M].上海:復旦大學出版社,2009:500.

[14]方振邦.戰略性績效管理[M].北京:中國人民大學出版社,2007:5,8.

[15][美] 羅伯特.卡普蘭,大衛.諾頓. 戰略地圖:化無形資產為有形成果[M].劉俊勇,孫薇,譯.廣州:廣東經濟出版社,2005:5,8.

[16]John A. Wagner III, John R. Hollenbeck. Organizational behavior: securing competitive advantage (4th edition)[M].Harcourt College Publishers, 2001:103.

[17]王艷艷.MBO、KPI、BSC績效指標體系設計思想比較研究 [J].現代管理科學,2011(3):96-98.

(責任編輯:嚴元)