技術工人階層認同現狀及影響因素分析

馬繼遷

摘要:文章利用2006年全國城鄉居民生活調查的數據,對中國技術工人的主觀階層認同現狀及其影響因素進行了考察。研究發現技術工人整體認同的社會階層為“中下層”。進一步的分析表明,影響技術工人階層認同的主要因素有性別、文化程度、戶口類型、個人年收入、職業資格等級、父親職業、家中藏書量、配偶年收入、對生活狀況變化的判斷等變量。其中,個人年收入對技術工人階層認同的影響最大。

關鍵詞:技術工人;階層認同;影響因素

中圖分類號:D663.1 文獻標識碼:A 文章編號:1004-0544(2012)11-0159-04

一、問題與背景

技術工人是我國產業工人中的一支重要力量。所謂技術工人是指掌握了一定技術。能創造性地從事相關技術工作的工人。按照1995年國家勞動人事部門出臺的職業資格證書制度,技術工人分為初級工、中級工、高級工、技師和高級技師五級。技術工人是產業工人中的優勢群體,處于工廠工人群體“差序格局”的核心位置,對企業生產發展具有十分重要的作用。近些年來,隨著我國經濟的飛速發展,企業生產技術的不斷提高,對技術工人的需求越來越旺盛。與此同時,政府對技術工人的培養迅速重視起來,有關技術工人的報道也經常見諸于各大媒體,技術工人群體的重要性及其社會地位已為社會各界所廣泛認可。然而,技術工人群體本身是如何看待自己的呢?他們的主觀意識如何?對自己的社會地位有什么樣的判斷?這些方面也值得我們關注。

對社會分層結構的研究一直是中國社會學關注的熱點問題。在研究中國的分層結構和分層機制變化時。大多數學者都著眼于對客觀分層的研究和討論,關注中國社會尤其是城市社會中階級階層結構的變化。㈣其中對中間階層或中產階級的討論尤為熱烈。但社會分層研究的創始者馬克思、韋伯等人一開始就指出,社會分層不僅僅是一種純粹的客觀現象。它與人們的主觀意識有直接聯系。馬克思強調“階級意識”,認為這是工人階級從“自在階級”轉向“自為階級”的一個基本條件。受韋伯多維社會分層思想影響的學者們也愿意將與社會分層相聯系的主觀意識稱為“階層意識”,認為階層意識的基礎不僅僅是物質經濟利益的差別,還可以建立在經濟、權力、文化等各種資源的不平等分配基礎上。因此,主觀階層意識,與客觀社會分層一樣,是社會分層研究不可忽視的重要內容。階層認同,反映的是“個人對其自身在階層結構中所處位置的感知”,它構成階層意識的一個非常重要的組成部分。而當前對中國市場轉型過程中社會分層的研究中,有關階級階層意識的研究還不多見,已有的少量研究集中于城市居民的階層意識,也有個別涉及對鄉村居民階級階層意識和城鄉青年群體階層認同的研究,但對技術工人群體階層意識尤其是階層認同的研究還比較少見。

二、研究設計

(一)數據與樣本

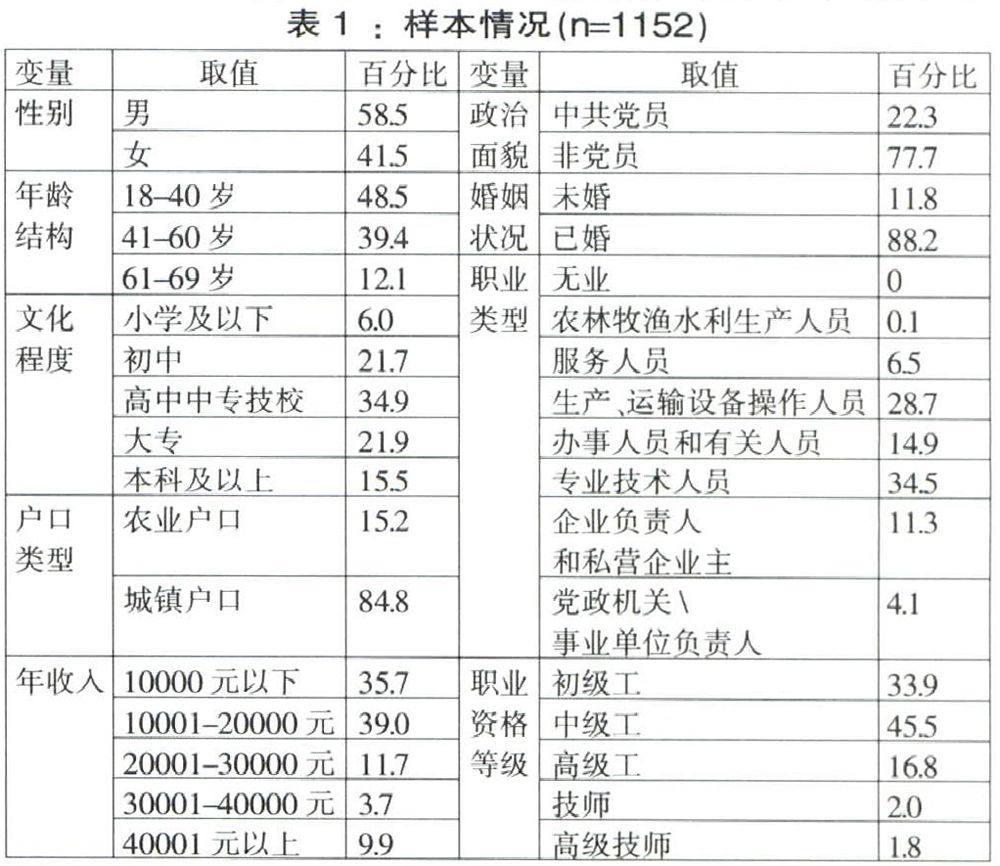

本文數據來源于2006年全國城鄉居民生活綜合研究項目的調查。該調查由中國人民大學社會學系和香港科技大學調查研究中心共同主持,主要目的是了解改革開放20多年來,中國城鄉居民的就業、工作和生活情況,以及對當前一些社會問題的看法。此次調查采用了標準PPS抽樣方法。并以問卷調查方式在全國28個省市進行調查,共取得有效樣本10151個。我們從這個數據庫中梳理出1152個身份符合、資料齊全的技術工人作為本文的研究樣本。樣本基本情況見表1:

(二)變量測量

本研究采用普通多元線性回歸模型進行分析。因變量為“階層認同”,指涉技術工人對自身在社會等級結構中位置的評價。它是一個定序變量,為了分析方便,我們將其近似地看作為一個定距變量來處理。測量技術工人階層認同的答案分為“上層”、“中上層”、“中層”、“中下層”和“下層”五個等級,分別賦值5至1分,即得分越高,認同的階層地位越高。

自變量有三組。一是包括性別、年齡、戶口類型、文化程度、政治面貌、婚姻狀況、職業聲望、工作年限、個人年收入、職業資格等級等10個變量的個人背景:二是用父親職業、配偶職業、配偶年收入、家中藏書量等4個變量表示家庭特征;三是由“近三年,個人生活狀況變化”、“未來三年,個人生活狀況變化預期”、“影響事業成功的因素認知”等3個變量表示生活態度。

我們將自變量中的性別、戶口類型、政治面貌、婚姻狀況等處理為虛擬變量。文化程度由低到高為小學及以下、初中、高中中專和技校、大專、本科及以上。職業資格等級由低到高為初級工、中級工、高級工、技師、高級技師,這兩個變量都是定序變量,為了分析方便,將它們近似地處理為定距變量。分別賦值1至5分。個人、父親和配偶的職業聲望由低到高為無業;農林牧漁水利生產人員;服務人員;生產、運輸設備操作文員及有關人員;辦事人員和有關人員;專業技術人員;企業負責人、私營企業主;黨政機關、事業單位負責人八類。為了方便分析,也將這個定序變量近似地處理為定距變量,分別賦值1至8分。年齡、工作年限、本人和配偶年收入、家中藏書量等均為連續變量。

生活態度變量由兩方面來測量:(1)個人生活狀況的變化。包括對過去三年和未來三年生活狀況變化的判斷。答案分為“上升”、“差不多”、“下降”3個等級。分別賦值l至3分。(2)對影響一個人事業成功因素的判斷。這些因素包括“自己受過良好教育”、“個人的聰明才智”、“有進取心|有事業心”、“努力工作”等4項。答案分為“具有決定性作用”、“非常重要”、“比較重要”、“不太重要”、“一點都不重要”5個等級,分別賦值1至5分。

我們運用主成份法對測量生活態度的(1)(2)兩方面共14個項目進行因子分析。分析結果顯示,KMO統計量為0.804,Bartlett球形檢驗結果為P<0.001,可見適用因子分析且效果較好。經過最大方差法旋轉,共收取3個因子,根據因子負載。分別將3個因子命名為:生活預期因子、生活變化感知因子、事業成功認知因子(見表2)。

三、結果與分析

(一)技術工人階層認同現狀的描述分析

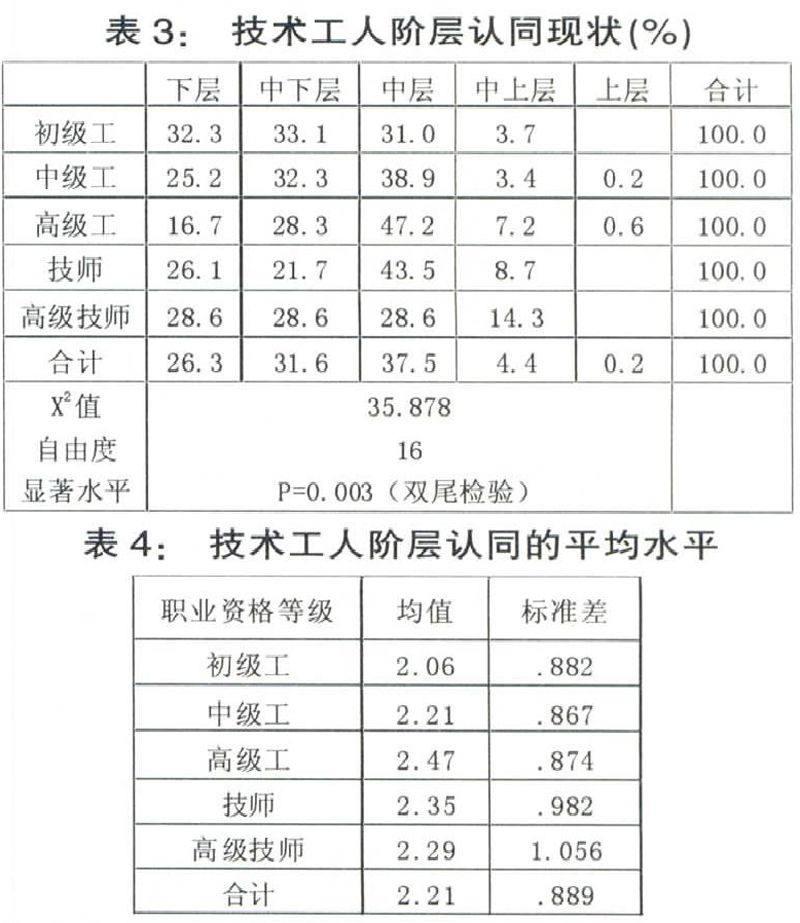

表3和表4數據分析結果表明,我國技術工人階層認同呈現出以下特點:(1)有三成多的技術工人認同社會中層。我國技術工人群體中,自認為處于社會中層的人超過37%,所占比例最高,其次是自認為處于中下層的人(占31.6%)。另外還有26.3%的技術工人認同社會下層。而認為自己處于社會中上層和上層的人則很少,共占4.60%。(2)技術工人整體階層認同感接近“中下層”水平。根據對“上層”、“中上層”、“中層”、“中下層”和“下層”五個等級分別賦值5至1分的方法進行統計分析,結果顯示技術工人主觀階層認同的平均水平為221分,標準差為0.889分,也就是說整體平均分高于“中下層”,低于“中層”,總體接近“中下層”水平。

(二)影響技術工人階層認同因素的多元回歸分析

我們將三組共17個自變量采取“逐步回歸”的方法納入回歸方程,得出了技術工人階層認同影響因素的多元回歸模型的統計估算結果,不具有顯著影響的自變量被排除在回歸模型外(見表5)。下面對統計結果進行分析:(1)從模型的擬合效果看,有18.3%的研究變量的方差得到解釋,其調整后的樣本決定系數在0.001水平上具有統計顯著性,說明所建構的模型對我國技術工人階層認同具有較好的解釋能力。同時也不難看出,還有一些相對重要的影響因素在本項研究中沒有被納入,這也是以后深入研究所努力的方向。但正如郭志剛所說:“在社會科學研究中,多元回歸確定系數值一般不是很高,故這一方法多用于進行分析,很少進行預測”。所以本模型可以較好地對現有影響因素進行分析。(2)個人背景因素對技術工人階層認同的影響。其一,性別、文化程度、個人年收入和職業資格等級對技術工人階層認同具有顯著的正向影響。與男性相比。女性的主觀階層認同更高。趙延東在對城市人口階層認同的研究中也得出了同樣結論。原因何在?有調查發現。兩性階層地位自我認定的影響因素存在著較大的差異:男性更多地受到與事業工作密切相關指標的影響,女性則更多地受到家庭婚姻指標的影響。我國帶有男權主義色彩的傳統性別文化,建構了男性屬于工作等公共領域,而女性則囿于婚姻家庭生活等私領域的角色期待。培養了男性重工作事業而女性重家庭生活的價值取向。受傳統性別文化的影響,男女技術工人在主觀階層認同方面會表現出一定差異。同時在中國“男強女弱”的傳統婚配模式下,同為技術工人,女性的家庭經濟狀況通常要好于男性。基于以上這些方面。女性技術工人的主觀階層認同高于男性,就容易理解了。

按照馬克思的觀點,社會存在決定社會意識。這一點在本研究中也得到反映。回歸分析表明技術工人文化程度越高,年收入越高,職業資格等級越高,其更可能擁有較高的主觀階層認同。隨著中國社會的發展進步。曾一度出現的“腦體倒掛”不正常現象基本消失,人力資本的回報率得到逐步體現。受教育水平高者的社會地位越來越高。這種社會環境因素在一定程度上使得技術工人中文化程度較高者會有較高的自我階層認同。從各影響因素標準化回歸系數值的絕對值的比較來看,年收入是個人背景因素中。也是回歸方程所有10個變量中對技術工人階層認同影響最大的變量。可見,經濟因素仍然是技術工人衡量其社會地位時最重要的考量因素,他們的階層意識還是主要建立在物質經濟利益基礎之上。職業資格水平也是技術工人人力資本的重要組成部分,職業資格等級越高的技術工人,其收入水平和工廠重視程度相應地也越高,因此容易產生自我社會地位較高的認識。其二。戶口類型對技術工人階層認同具有重要且是負向的影響:農業戶口的技術工人比城鎮戶口的技術工人主觀認同的階層地位要高。農業戶口的技術工人由于進入更為先進的產品生產行業。在與先前的農耕生活比較之下他們容易產生作為技術工人社會地位升高的感覺。而相比那些來自農村的技術工人,城鎮戶口的技術工人由于一直以來生活在經濟地位差距更大的城市社會,對貧富差距的體驗更深刻,相對剝奪感更為強烈。所以對技術工人社會地位的評價不高。(3)家庭特征對技術工人階層認同的影響。其一,父親職業、家中藏書量對技術工人階層認同有顯著的正向影響。相比之下,那些父親職業聲望較高的技術工人,自認為在社會中的階層地位也越高。這反映出個人對自己所處社會地位的判斷,很大程度上會受家庭出身的影響,這種先賦性因素對技術工人的主觀認同仍然起著重要作用。正如布迪厄(Bourdieu)所指出,在代際之間流動著的不僅僅是各種有形的物質資源(物質資本),還包括著各種無形的社會網絡資源(社會資本)和文化資源與能力(文化資本),而這些無形資源對人們的主觀意識(包括階層認同)的形成無疑起著更為直接和重要的作用。回歸分析也表明,家中藏書越多的技術工人,自我認同的階層地位越高。家中藏書量是技術工人文化資本的一個重要表現,家庭藏書量對技術工人階層認同的顯著影響說明,文化資源的占有與經濟資源一樣,成為技術工人意識中社會階層劃分的重要標準之一。其二,配偶年收入對技術工人階層認同具有顯著的負向影響。即配偶的年收入越高,技術工人越是認為自己處于較低社會地位,其階層認同度越低。相反,那些配偶年收入較低的技術工人,認為自己在社會中的階層地位相對較高。可見,配偶的經濟狀況對技術工人階層歸屬的判斷有重要影響作用,夫妻雙方經常以對方情況為參照來判斷自己的社會地位。在我國,由于國家未能為全體國民建立一套完備的社會福利保障系統,家庭實際上成為個人的基本生活單位和福利保障單位,發揮著基本的生活消費和福利保障功能,這就客觀上強化了個人對家庭的依存性。以及家庭成員間的連帶感。因此,個人在認知自己社會地位時,很容易將家庭成員的財產和社會地位聯系起來。家庭和家庭成員(尤其是夫妻)成為重要的參照系。對于技術工人來說,當配偶的收入和職業情況明顯好于自己時。會讓他對技術工人身份產生較低評價。(4)生活態度對技術工人階層認同的影響。對技術工人階層認同具有顯著影響的生活態度因素主要有生活預期因子和生活變化感知因子。由于自變量和因變量的賦值是相反的,所以回歸系數是負值,但實際上它們的關系成正比。換言之。認為過去三年生活變得越好或覺得未來三年生活將變得更好的技術工人,他們的主觀階層認同更高,自認為在社會中的社會地位也越高。即生活態度越積極,主觀認同的階層地位越高。標準化回歸系數值的絕對值的比較可以發現,對未來三年生活變化的預期(生活預期因子)和過去三年生活變化的判斷(生活變化感知因子),是繼個人年收入變量后,對技術工人階層認同有重大影響的兩個變量。這也是容易理解的。一個人對自己社會地位的判斷,不僅受到收入、職業、教育水平等現有資源的影響,也受到過去和未來這些資源變化情況的影響。人們往往是根據過去、現在、未來所擁有資源的變動情況。做出自己社會階層地位的劃分。在一個變動的社會里,人們的社會經濟地位的相對變化,使之敏感于自己的得失,通過與別人比較,更有可能導致明確的階級,階層意識的產生。對現有資源的得失判斷,會直接影響到技術工人自我社會地位的認定。當然,擁有積極樂觀的生活態度,會讓技術工人對自己的職業發展充滿希望,在劃分自己社會階層地位時更可能做出較高判斷。

四、結論與討論

(一)本研究的主要結論

上述分析結果表明。我國技術工人整體認同的社會階層為“中下層”。在所選的三組共17個解釋變量中,有10個變量進入回歸方程,表現出對技術工人階層認同較顯著的影響。其中,個人年收入、對生活變化狀況的判斷等因素對技術工人的階層認同具有顯著的正向影響;文化程度、職業資格等級、父親職業、家中藏書量等是影響技術工人階層認同的重要因素,這些自變量與因變量都成正比關系;同樣具有重要影響作用的自變量“配偶年收入”,與技術工人階層認同呈反向關系。在控制其他影響變量的情況下,女性技術工人認同的階層地位較男性技術工人高:農業戶口的技術工人比城鎮戶口的技術工人認同的階層地位高。

(二)進一步的討論

首先,技術工人中層認同比例偏高的問題。在全部被調查的技術工人中,認為自己處于社會中層的人占37.5%,而且這一比例在各職業資格等級的技術工人中分布較為一致,即不同技術等級的技術工人中基本都有超過1/3的人認為自己處于社會中層(只有高級技師的中層認同比例為28.6%,接近1/3)。統計結果表明,技術工人年收入在20000元以下的占74.7%。20001-30000元占11.7%。30001元以上的占13.6%。因此似乎可以得出一個簡單結論:技術工人這一群體的收入滿意度較高。究其原因可能在于他們的參照群體。他們與傳統體力工人、與絕大多數無技能的農民工相比收入較高,而且較為體面和穩定。另外,這一情況也與近些年媒體對技術工人較為關注和政府重視技術工人培訓工作等有關系。要特別指出的是,雖然有37.4%的技術工人認為自己處于社會中層,但客觀上他們中大多數并不能入圍中國的“中產階層”,無論從收入、職業,還是從教育、消費等角度看,都不在社會學家判定的中產階層行列。同時,本文調查結果也與許多調查研究的發現——被調查者中產階層自我認同比例高于社會實際中產階層比例,是一致的。

其次,技術工人的收入對其主觀階層認同的影響問題。多元回歸結果顯示,個人年收入是所有10個自變量中對技術工人階層認同影響最大的變量。這意味著,在技術工人觀念中,收入這一經濟變量成為劃分其社會地位最主要的考量因素。而作為權力指標之一的政治面貌等變量由于對技術工人的主觀階層認同不具有顯著影響而被排除在回歸模型之外。這種階層劃分觀念,在一定程度上是中國社會分層機制變遷的結果。改革開放以前。中國社會是一個以政治分層為主的社會,衡量社會地位高低的主要標準是政治標準。社會結構集中表現為權力分層、聲望分層與收入分層高度一致的官本位體制,官員是社會上最具權威和最有影響的身份群體。改革開放后,在市場經濟的沖擊下,隨著政府各種權力下放,原來以權力為主導的政治地位分層的重要程度逐漸下降,而經濟地位的重要程度大大上升,人們的收入不平等逐步替代政治不平等。社會地位的基本測量指標開始由權力向財產轉移,經濟狀況已成為衡量人們地位高低的一個最重要的尺度。在這一社會分層機制轉變的背景下,收入等經濟變量成為對技術工人主觀階層認同影響程度最大的變量的調查結果就很好理解了。

責任編輯 楊小民