初中英語混合式教學交互行為的研究

繆蓉 孫茂元

[摘要]利用新技術促進英語教學的改革受到越來越多的重視,由信息技術構成的網絡學習環境和傳統面授學習所組成的混合式英語教學模式,也受到了眾多教育研究者的關注。在2010至2011秋季學期,研究者以北京市育才中學(化名)初一十班的四十名學生為研究對象,在結合課堂授課、面授培訓、網絡學習三種學習形式于一體的混合式英語教學環境中,使用準實驗研究的方法,通過課堂觀察、訪談、問卷和后臺數據等四種方式收集研究數據,對學生的交互行為進行研究,發現學生面授學習和網絡學習的交互行為分別由教學活動和學習活動引發,在具體行為的發生頻率以及種類上,英語水平不同的學生既存在差異性又具有一定的共性。

[關鍵詞]混合式教學;交互行為;網絡學習;課堂教學

[中圖分類號]G420[文獻標識碼]A[論文編號]1009-8097(2012)01-0070-07

一、概念的界定

1.混合式學習的定義與分類

混合式學習(Blended Learning或Blending Learning)的一種典型定義為:Blended learning focus on optimizingachievement of learning objectives by applying the“right”learning technologies to match the“right”personal learning stylet0 transfer the“right”skills to the“right”person at the“right”time。即,混合式學習的核心是在“合適的”時間為“合適的”人采用“合適的”學習技術,為適應“合適的”學習風格而傳遞“合適的”技能來優化與學習目標對應的學業成就。這樣的定義強調了混合式學習的功效,而忽略了其具體特征的界定。

Learning Circuits中的ASTD's Online Magazine CovetingE-Learning術語表中將混合式學習定義為一種學習方式,包括合理的使用各種信息技術的組合。

依據面對面學習以及通過網絡學習的不同方式,混合式學習模式可以分為以下六種:(1)面對面驅動模式:教師在面對面環境下傳授大部分課程,助理教師在實驗室或教室里提供網上課程的支持。(2)在線實驗室模式:在線平臺提供完整的課程,學生在參與網絡課程的同時也參加傳統的面授課程。(3)循環模式:對于給定的課程,學生在以下的固定安排中學習:自定步調的網上學習和在教室中的面對教師的學習。(4)自混合模式:學生選擇遠程網絡課程,以補充學校的傳統課程。(5)彈性模式:在線平臺提供大部分的課程,教師通過個別指導或小組討論為學生提供在線的、必要的幫助。(6)在線驅動模式:在線平臺和教師提供全部課程,學生進行遠程學習,面對面的方式或者是要求的或者是可選的。

本研究中的混合式教學模式符合循環模式的描述,在線平臺提供了英語學習的大部分內容,學生每天在網上學習半小時左右,周末教師在教室提供有針對性的面對面學習。在研究期間,研究者既觀察了面授教學(本研究中面授教學包括傳統的課堂教學和面授培訓),也觀察了網絡學習。

2.交互行為的分類

Gloria Gil(2002)將外語課堂中對話交互行為分成兩類,一類是教學類交互(pedagogic mode),另一類是自然交互(natural mode)。教學類交互是師生之間的對話是教學性的,而自然交互則是師生之間的對話是自然對話,不包含任何教學內容。

陳麗(2004)將遠程教育中的媒體的交互性分為兩類:第一類是學習資源的交互性,第二類是教學系統的交互性。學習資源的交互性是媒體能夠直接與學生相互作用的某一個或某一些品質,教學系統的交互性是指媒體能夠支持人與人之間相互通信與作用的能力和特性。

3.本研究中交互行為的界定

本研究關注混合式學習中的交互行為,既包含面授教學的交互行為,也包括網絡學習的交互行為。綜合以上兩位學者對交互性的分析,并結合本研究的具體的特點,本研究中的面授教學的交互行為包括:學生與教師之間的交互、學生與學生之間的交互兩種;網絡學習交互行為具體分為四類,分別是師生之間的交互、學生與學生之間的交互、學生和網絡教學資源之間的交互以及學生與外界的交互。

本研究中面授教學中學生與教師之間的交互包括:學生回答教師提出的問題,學生主動向教師提問。學生與學生之間的交互具體包括:學生之間的相互討論,學生對他人提出的問題給予解答,學生對他人的解答進行評價。

本研究中網絡學習的師生之間的交互具體為:學生利用email向教師提交作業或提問,教師利用email將學生的作業情況或問題加以反饋。

學生與學生之間的交互具體包括:學生是否利用網絡通訊工具討論英語學習內容,學生是否利用系統外的論壇進行英語學習相關問題的提問;當學生看到他人的討論內容或提問時,是否愿意參與討論或者給出解答。

學生和網絡教學資源之間的交互具體包括:學生利用系統或其他英語學習網進行英語的學習和做練習時,是否會看系統為學生提供的反饋信息。

學生與外界之間的交互具體包括:學生在利用系統或其他英語學習網進行在線英語學習時,是否瀏覽其他網站。學生利用網絡學習時,是否需要父母督促或陪伴。學生在線學習時,是否伴有其他行為,例如,聽音樂,看視頻,吃零食等。雖然這種交互與實際的教學活動并沒有很強的關聯性,但其客觀存在,它們可能會對學生的學習造成負面影響,但也可能在一定程度上促進學生的網絡學習。本研究的研究對象是年齡處于12-13歲之間的初一學生,相對其他高年齡段的學生或成人學生,在網絡學習時他們更加容易受到外界的影響,因而可能時常表現出這類交互行為,因此有必要將其作為網絡學習環境中的一種特殊交互。

二、交互行為相關研究

教學中的交互問題一直受國內外學者的共同關注。隨著技術的進步,教學交互的研究不僅包括對傳統學習課堂的研究。同時也包括遠程教學中交互的研究。對于傳統課堂的教學交互,國外學者更多關注于師生之間的交互。國內學者的研究多為關注網絡教學中的交互。

1.課堂教學中交互行為分類

Jeremy D.Finh、Gina M.Pannozzo、Charles M.Achilles(2003)對于小學生在小班學習中表現出的行為進行了研究。他們以群體中個體行為的社會學理論和心理學理論為基礎,試圖解釋學生的行為是如何受班級大小變化的影響。該研究的重點在于班級大小對于學生的學習行為和社會性行為的影響,以及班級大小對師生交互行為的影響。研究結果表明小班中的小學生會表現出更多的學習行為,與教師的交互更多,并且與大班的學生相比,小班學生表現出更少的搗亂性不良行為。該研究中將師生之間的交互按照交互發起的方向分為:教師與學生的交互、學生與教師的交互、學生與學生的交互、

無交互,而在每一類下面又分為具體的行為。該研究對于交互的分類不夠明確,僅僅按照方向對交互行為進行劃分也不能表現出交互行為的教學意義。

Petra Scherer、Heinz Steinbring(2006)對傳統數學課堂教學中的師生交互行為進行了研究。該研究將課堂教學中的交互分為顯性交互、隱性交互兩類。顯性交互是研究者在課堂中可以直接觀察到的交互行為,例如,課堂中教師提問,學生回答問題,然后教師針對學生答案給予反饋。隱性交互是教師在授課時,學生知道教師在傳授知識,同時教師也知道學生明白教師是在傳授知識。研究結果表明,課堂教學中教師在課堂交互中居于主體地位,教師對課程的設計將對學生的課堂交互產生重要影響。該研究對交互的分類從是研究者能否直觀觀察得到來進行的,本研究關注了交互中的可觀察行為。

2.非正式學習中的交互分類

Bradley E.Cox、Elizabeth Orehovec(2007)對一所住宿學院傳統課堂外的師生交互進行了研究。該研究的交互場景是該學院設置的餐桌上的專題討論,研究主要針對這樣的非傳統教學場景中的師生交互進行統計和分析。研究根據師生交流的內容以及交流對學生的意義,將師生的交互分成五類,分別是:指導(Mentoring)、個人交互(Personal Interaction)、功能性交互(Functional/nteraction)、偶然發生的交互(Incidental Interaction)、脫離(disengagement)。研究結果是在課外餐桌環境下進行的專題討論中,師生之間缺乏交互,而且上述五類交互發生的頻率是從“指導”到“脫離”逐個遞減。該研究對師生交互的分類不夠清晰,五種交互之間存在一定的相關性。

3.網絡學習中的交互行為調查

況姍蕓(2006)在分析課程論壇中交互主體(教師、學習者)及交互行為特點的基礎上,利用調查問卷和訪談收集數據,分析了影響課程論壇中交互行為的相關因素,進而提出了促進課程論壇中交互行為的策略。該研究將課程論壇中的交互行為分為兩類,分別是與內容的交互行為、與人的交互行為。提出的促進策略包括:評價引導和氛圍導向相結合,教師適時適度的指導并積極參與,專題研討與自由交互相結合,情感交流、信息溝通與學術研討相結合。

羅丹、蔣國珍(2008)以中央電大“語言學概論”課程為研究個案,采用計算機輔助內容分析法,對2005年9月至2006年8月期間,參與“日常答疑”論壇討論的700多名學生的1872條帖子進行了分析。該研究將師生異步交互的內容分為五項:課程學習、教務、社交、技術和其他,將交互行為分為四類:提問與答問、求助與幫助、陳述與表達觀點、意見與建議。研究發現:師生間認知交互所占比例最大,社會性交互的比例較小;交互深度主要為“一問一答”式的一層交互。

4.虛擬學習中的交互行為對學習的影響

Kathleen D.Kelsey(2004)以Holmberg、Moore的交互理論框架為基礎,對一所農業院校的開設的遠程教育項目進行案例研究。該研究主要關注遠程教學項目中的交互,將交互分為師生之間的交互、學生與學生之間的交互兩種,并對它們進行了評估。研究結果表明,教師和學生都對該遠程項目中師生的網絡交互表示滿意,此外,研究發現學生與學生之間的交互對于學習并非是至關重要的。

Gumock Jeon-Ellis、Robert Debski、Gillian Wigglesworth(2005)對外語學習項目中學生的交互進行了研究。研究對象是選修法語課的八名學生,他們的母語是英語。按照課程要求學生需要制作有關法語或者法國文化的網頁。研究利用攝像機、錄音設各記錄了學生網頁制作的全過程。研究對學生錄音內容的分析表明,學生的口頭交互行為具體包括:發音糾正、提問與解答、發音模仿、與他人合作等,并且通過項目進行學習可以有效地促進第二語言的學習。該研究選取的交互行為是學生參與項目時的對話,沒有涉及其它方面。但對于交互行為的界定,該研究主要采用了內容分析的方法。這種方法對于本研究界定傳統面授學習中的交互行為,具有一定的適用性。

ErpingZhu(2006)對來自一所小型公立大學三個不同院系的71名學生,在四個異步網絡討論組中的交互進行了研究。考慮到網絡討論組是一個計算機支持的社交網絡,研究者從網絡的大小(size)、集中性(centrality)、密度(density)對網絡討論中的交互進行界定。其中,大小指網絡用戶數量,集中性指與網絡中的一個用戶相連的所有用戶數,密度描述了社交網絡中用戶與用戶之間的平均連接數。研究結果表明網絡討論組已經成為傳統面授教學和網絡教學整體中的一部分,教師對網絡討論的設計能夠影響學生的交互,并且學生網絡討論中的交互行為會對教學過程產生影響。該研究對網絡討論組中的交互的界定從社交網絡的特性出發,從宏觀角度對其加以界定,對本研究網絡交互的分類的界定有一定的啟發作用。

Hogyeong Jeong、Amit Gupm、Rod Roscoe、John Wagster、Gautam Biswas和Daniel Schwartz(2008)利用隱馬爾可夫模型(hidden Markov models)和傳統的行為分析方法,對虛擬教學環境中學生的學習行為進行了研究。該研究將學生與虛擬教學系統的交互行為分成六類,分別是:地圖編輯(Edit Map)、提出請求(Ask Query)、要求系統接收測驗(Request Quiz)、資源獲取(Resource Access)、要求給予解釋(Request Explanation)、要求給出詳細解釋(Continue Explanation)。該研究結果表明在不同條件下,學生的學習成績、學生與系統的交互行為都表現出明顯的差異性。該研究對交互行為的分類是基于特定的虛擬教學系統,并沒有局限于某一交互理論。本研究在研究學生的在線交互行為時也可以借鑒此方法,先對系統進行研究,然后根據系統功能界定適合于該系統下的交互行為。

三、研究設計

1.研究對象

研究對象為北京市育才中學(化名)初一十班使用“樂博英語”(化名)進行網絡學習的25名學生(該班級學生總數40人)。育才中學在2010至2011秋季學期開學初進行了英語測驗,按照測驗成績學生被分在不同層次的班級,分別是A、B、C班。參與本項目的25名學生的英語所在班級遍及A、B、C三個班,即本研究的研究對象包括在英語學習上處于不同層次的學生。

25名學生在2010至2011學年秋季學期,除學校安排的英語課外,周一到周五需要使用“樂博英語”進行學習,每天大約20至30分鐘,完成網上要求的學習任務,并于學期中的每周周日下午參加面授培訓。

2.研究方法

本研究選用準實驗研究的方法,利用訪談、問卷調查、課堂觀察進行數據收集,以希望能夠全面地收集研究對象的在混合式英語教學中所表現出的交互行為。

四、數據分析與討論

1.面授學習交互行為分析

前蘇聯教育家凱洛夫將教學分成組織教學、復習舊課、導入和講解新課、鞏固新課、布置作業五個環節。通過課堂觀察,針對上述五個教學環節,研究者發現在實際課堂中,復習、提問、游戲和總結這四種教學活動所占用的時間最多,所表現的交互行為也最為豐富。為了便于對交互行為的統計和分析,將面授培訓的教學過程分為四個環節:復習環節、講解環節、提問環節、游戲環節。

(1)復習環節

復習環節一般設置在面授學習課程之初,主要復習之前課程講解的內容。本環節中的交互行為屬于師生交互。

學校課堂的復習環節一般占用課堂時間的4到7分鐘,A班所用時間最少,C班所用時間最多,B班所用時間略長于A班。學校課堂的這一環節中A班和B班通常是教師領讀,學生跟讀,師生之間的互動很少,而C班除此之外,教師還會叫一名或兩名學生起來領讀,其他學生跟讀,但幾乎沒有學生主動舉手,一般都是教師點名。

面授培訓課堂的復習環節中,培訓教師一般以提問來復習單詞,學生的積極性明顯提高,A、B兩班學生總是舉手搶答,C班同學也經常舉手,但C班學生中有部分的學生很少舉手。教師會盡量讓每一位學生都有機會回答,教師會鼓勵學生,并記錄每位學生回答正確的次數,課后學生可以憑借回答問題的次數換取印章(一種獎勵)。

本環節中,三個班學生的交互行為僅僅有“舉手示意回答問題”這一項,并沒有其他交互行為的發生。從行為發生頻率上看,A、B、C三個班學生在周末培訓時的表現都明顯高于學校課堂,從一定程度上反映出,學生在周末培訓課堂上表現出相對更高的積極性。

(2)提問環節

提問環節一般在課程講解完成之后進行,提問既包括教師提問要求學生作答,也包括學生向教師提問。

學校課堂的提問環節,一般是教師提問,學生作答。在幾次課堂觀察中,沒有學生舉手向教師提問。教師對學生的提問包括兩種形式,一種是教師指定問題,要求學生作答,另一種是教師指出一種練習形式,要求學生進行合作練習。A班前者占用課堂時間短,后者占用課堂時間長。C班的情況與A班相反,B班的情況介于兩者之間。A、B班學生舉手人數明顯多于C班,C班學生更傾向于被動回答。三個班級的教師都鼓勵學生作答。第二種形式中,合作練習的時間也從A班到C班逐層遞減。

面授培訓的提問環節相對輕松,除教師提問要求學生作答外,學生也經常向教師提問,但學生提問有時是非教學性內容。對教師提出的問題,A、B兩班學生參與積極,舉手人數比例一般都超過50%,其中A班舉手人數比例最高,一般達80%左右,C班學生中舉手人數所占比例相對低很多,一般不足40%。此外,A班學生常評價他人的答案,B班和C班同學則很少評價他人的答案。A、C兩班學生常向教師提問,A班學生的問題多與課程內容相關,C班學生的問題多與課程內容無關。

本環節學校課堂是以教師提問而引發學生表現出交互行為,在周末培訓的課堂上,學生提問而表現出交互行為的發生頻率明顯高于學校課堂。一定程度上反映出學生在周末培訓課堂的參與程度高于學校課堂中的參與程度。除C班學生外,提問環節交互行為都是教學性的,教師在本環節對學生的反饋也都以鼓勵為主。

(3)游戲環節

本環節并非每節課都會出現,占用的課堂時間也隨著班級和授課內容的不同而略有區別。A、B兩班的學校課堂的游戲環節明顯多于C班,A、B兩班學生參與的積極性都很高,由于課堂時間的限制,每節課中只有部分學生能參加。C班課堂中游戲環節時間最短。

面授培訓課堂中的游戲環節豐富許多,教師根據“樂博英語”中的內容安排游戲,三個班的學生都非常積極的舉手示參與,他們經常會討論如何通過游戲。教師一般會讓所有學生都參與。三個班的學生都喜歡給其他同學提示。A班學生仍然更多地評價他人在游戲中給出的答案,B班學生有時也參與,只有C班學生很少評價其他人的答案。

從行為發生頻率的角度來看,雖然A、B兩班發生的頻率幾乎相同,C班的發生頻率略低于其它兩班,但是三個班學生表現出交互行為的發生頻率都明顯高于其它三個環節。三個班的學生同處于12至13歲的年齡段,他們更喜歡這樣的授課形式。

(4)總結環節

總結環節設置在課程結尾處,總結本節課所講解的內容,占用的課程時間少。

學校課堂的本環節,一般是教師總結本節課內容。

在面授培訓課堂結尾處的總結環節中,C班學生頻繁表現出討論等交互行為,B班學生也經常會表現出這種行為,而A班學生偶爾表現出這種行為。本環節中在周末培訓的課堂上,三個班的學生表現出“學生討論”這樣的交互行為。與其他環節差異最為明顯的是,該交互行為多為非教學性的,并且c班學生此時表現出交互行為的頻率明顯高于其他兩個班。

2.網絡學習交互行為分析

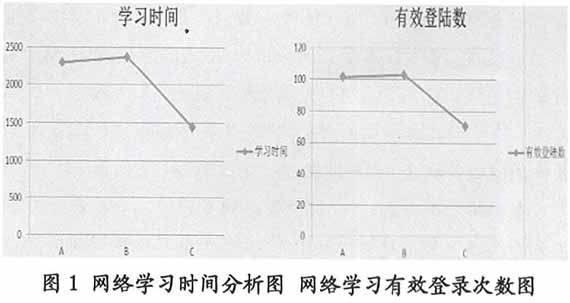

由于學生對網絡學習平臺的看法不同,學習習慣的不同,以及學生家庭網絡條件的不同等,導致了他們在網絡學習時間和登錄次數上的差異。將參與網絡學習的學生以他們所在的班級進行分類,在項目進行期間平均每位學生的學習時間和有效登錄次數如下圖所示:

數據顯示,學習時間和登錄次數的趨勢比較一致,說明學生在學習時間和登錄次數上基本相似。B班學生在四個月中學習時間最多,達到了2371.3分鐘,平均每天學習時間近20分鐘。A班學生的學習時間略微少一些,為2145.8分鐘,平均每天學習時間近18分鐘。c班學生的學習時間與前兩者相比有明顯的差距,只有1444.6分鐘,平均每天學習時間只有12分鐘,只占到B班學生學習時間的60.9%。學習時間相對較短可能是造成C班學生學習成績不如其他兩班學生成績的原因。

A、B、C三個班級學生在各個月份平均使用網絡進行學習的時間(單位:分鐘)如下表所示:

對比三個班級學生在項目進行的四個月中,A班和B班學生利用網絡進行學習的平均學習時間明顯高于C班學生的平均學習時間。學習時間長短的差異一定程度上影響了學生的英語成績。與A班學生相比,B班學生在網絡學習上投入的時間更多,學習方法、英語基礎、智力水平的差異可能是造成A班學生和B班學生成績差異的原因。三個班級的學生的平均學習時間在十月份最多,而后面的兩個月的學習時間明顯下降,學期的前期學生在校的課業負擔較少,所以有更多的時間來進行網絡學習,而隨著學校課業負擔的增多,學生用于網絡學習的時間也隨之減少。此外,隨著使用時間的增多,網絡學習的新鮮感也隨之減退,這也可能是造成學生學習時間減少的原因。

A班和B班學生可能比較喜歡網絡學習的方式,而C班的學生對于網絡學習方式不是很適應,他們對于英語學習的投入程度不夠,以及“樂博英語”提供的學習內容對C班學

生來說難度較高,這些都可能是造成C班學生的網絡學習時間與A、B兩班學生的網絡學習時間產生差異的原因。

研究者利用調查問卷和訪談收集學生網絡學習的交互行為。問卷發放總量40份,回收有效問卷數34份,其中女生16人,男生18人。本學期初分班為A班的學生占16人,B班學生7人,C班學生11人。此外,其有18人參加“樂博英語”的使用并參加周末面授培訓,3人還使用其他英語學習軟件或網站;剩余16人未參加“樂博英語”的使用。

在網絡學習方面,A班學生在問卷預設的交互行為發生頻率的選擇上大都是以“從不”為主(“從不”選項對應的百分比數值最大),但“用email提向教師提問題”和“利用qq、msn、飛信等跟同學交流”這兩種交互行為,以“偶爾”發生為主(“偶爾”選項的百分比數值大于“從不”選項的百分比數值)。A班學生在用email提向教師提問題(25%)、在“樂博英語”上提交作業(37.5%)這兩種行為上,發生的頻率明顯高于其他兩班的學生。此外,父母經常陪同學生使用網絡進行學習的情況,A班學生也明顯優于其他兩班學生。

B班學生在對問卷中預設交互行為發生頻率的選擇以“偶爾”和“從不”為主,但很明顯多數預設的交互行為以“偶爾”發生的頻率已經與“從不”發生的頻率持平。與A班學生相比,B班學生網絡學習中預設交互行為的發生頻度高,B班學生進行網絡學習的主動性優于A班學生,利用網絡進行英語學習可能對B班學生產生更大的影響。

C班學生交互行為發生頻率與其他兩班的總體趨勢相一致,基本是偶爾發生或者從不發生。在問卷預設的12種交互行為中,有6種行為偶爾發生的比例最大,剩余6種行為從不發生的比例最大。此外,C班學生的“課下,我利用qq、msn、飛信等跟同學交流”和“網絡在線學習時,我還瀏覽其他網站”這兩種交互行為的發生頻率也明顯高于其他兩個班級的學生。

綜上所述,三個班學生交互行為的發生頻率的總體趨勢相近,但在使用網絡通信軟件和email進行交互中,A班學生要比其他兩班學生更積極。三個班的學生中,只有少數人使用其他英語學習論壇。利用“樂博英語”學習時,B、C兩班學生更注意系統給出的反饋,而在利用其他網絡資源或軟件進行學習時,三個班級中注意系統給出的反饋的學生比例相近。C班學生中在網絡學習時瀏覽其他網站的人數比例最高,A班學生中家長陪同學習的人數比例最高。

五、研究結論

1.面授學習中交互行為由教學活動引發

在面授學習中,學生表現出的交互行為具有相對單一的特點。無論是學校課堂,還是周末面授培訓中,教學過程中的提問環節和游戲環節使學生表現出較多的交互行為,這些交互行為也基本局限于舉手、回答、討論這三種形式。由于在面授學習中,教學活動一般都是由教師在課前所構思和設計的,學生在面授學習中的表現就明顯受教師預先設置的課程環節所影響的,由此我們推論,學生表現出的交互行為一般都是由教學活動而引發。

2.網絡學習交互行為由學習活動引發

學生在網絡學習中表現出的交互行為的一個明顯的特點是具有主動性。與面授學習中所表現出的交互行為不同的是,網絡學習中學生表現的交互行為多為主動發生,而并非由學習資源開發者所設置的學習內容所控制。學生在網絡學習時的自由性更大,他們可以根據自己的情況自定步調進行學習。學生利用互聯網通訊軟件進行提問、討論,利用email向教師提問等行為,都是由學生主動發起。網絡學習中交互行為多數都是由學生自發產生的,當教學內容發生改變,甚至整個教學系統發生更換時,學生依然會表現出這些交互行為。

3.不同學業水平學生交互行為的差異性

在面授學習方面,A、B、C三個班級學生表現出的交互行為存在差異性,A班學生更主動參與到教學活動中,態度更為積極,交互行為的發生頻率最高,他們在教學性交互行為上的表現很積極,與教學相關的交互行為的發生頻率都明顯高于其他兩個班級的學生。B班學生在交互行為的發生頻率上低于A班學生,但其表現出的交互行為多與教學相關。C班學生表現出的“學生討論”、“舉手示意參加游戲”等行為的發生頻率高,他們除了在游戲環節中頻繁表現出預設的交互行為,其他環節中表現出交互行為的頻率都明顯低于其他兩個班的學生,并且他們表現出的交互行為與教學的相關性明顯低于A、B兩班學生。

在網絡學習方面,A班學生更容易與陪同學習的家長們發生交互,而C班學生更容易與其他網絡資源發生交互,并且C班學生使用email和網絡通信軟件進行交互的頻率明顯高于其他兩個班的學生。而在利用“樂博英語”學習時,B班和C班學生比A班學生,更加注意查看系統給出的學習反饋。

4.不同學業水平學生交互行為的共性

首先,面授學習時學生所表現出的交互行為是受到教學環節的設置的影響。雖然三個班級的學生在交互行為發生的頻率方面有所差異,但在面授學習的特定課堂教學環節下,三個班級的學生一般都會表現出具體的交互行為。

其次,在網絡學習時,學生所表現出交互行為的頻率的總體趨勢相同,并且三個班的學生都會使用email以及網絡通信軟件來與教師或者其他學生進行交互。對于三個班的學生來說,網絡學習作為一種新的學習方式,他們在使用時所表現的交互行為基本相同。

最后,對于12歲年齡段的學生來說,網絡學習一定會產生與教學沒有直接關聯的交互行為。雖然三個班學生的英語成績存在差異,但他們都會表現出這種與教學沒有直接關聯的交互行為,即這種交互行為是客觀存在的。

作者簡介:繆蓉,北京大學教育學院教育技術系,副教授、博士。研究方向:學習科學、網絡教育等。

收稿日期:2011年11月25日

編輯:李原