中國音樂的美學特征在傳統箏樂演奏中的體現

王錦

摘要:中國音樂的美學特征在傳統流派箏曲中的表現和中國其它藝術的美學觀相輔相成、相互滲透,相互影響,它們之間有著密切的關聯性。傳統箏樂的音韻在表現中所追求的線條、虛實、意境等,在中國繪畫、書法、戲劇等藝術中同樣可以見到。無論是音樂、美術書法、戲劇等藝術的美學表現,都是含于內,里于外,由客觀條件的吸收形成到主觀意向的表現。

關鍵詞:中國音樂 美學特征 古箏藝術 傳統流派 審美

中國傳統音樂的旋律線性思維模式與西方音樂和聲縱向發展的概念是截然不同的,在單一流動的曲線中,透過音色變化所呈現的氣韻生動,成為中國音樂審美的主要特質。中國樂器在音色上的強烈表現特質,在歷史上建立了不可動搖的地位。如笛聲的清晰嘹亮,又如中國打擊樂的豐富聲響,都直接與樂器的銀色特質有關,在音色審美上的訴求,也都反映在樂器材質的種類、演奏方式與表現風格上。所以,體悟中國自古以來的音色觀成為了解中國音樂不可不研究的一項課題。

一、線性思維

中國音樂在線條美的追求上是以單音音樂為主的,這與西方音樂多強調和音或對位有所不同。對線條美的追求是中國藝術上一種以簡御繁的表現手法。中國音樂在單旋律的運行中極其注重種種不同的變化,如音色上的改變,力度上的輕重、節奏上的抑揚頓挫、旋律的起伏等,因此豐富了單音的內涵,也同時將平面的旋律轉化為立體。所以傳統中國線性音樂是橫向的、單一的,雖是單音但卻并不單調,追求線條起伏,韻味意境的變化。

(一)單一線條的舒展

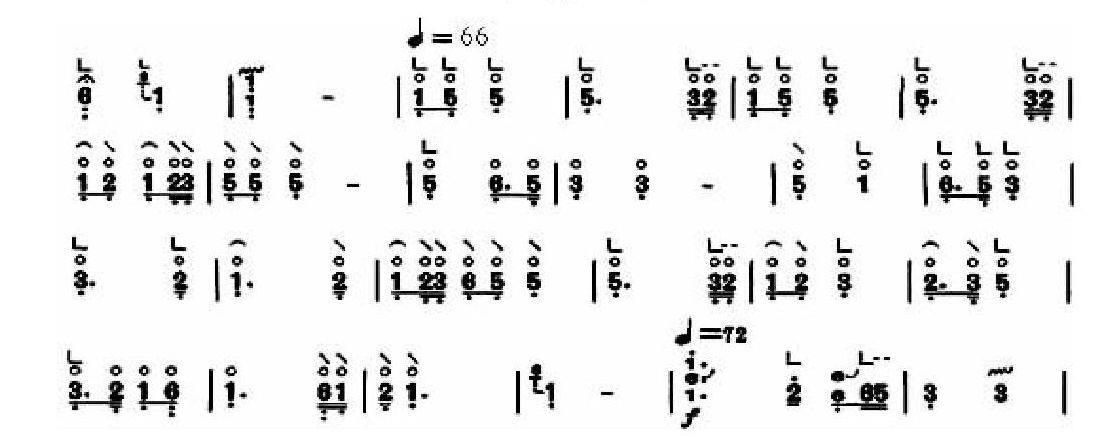

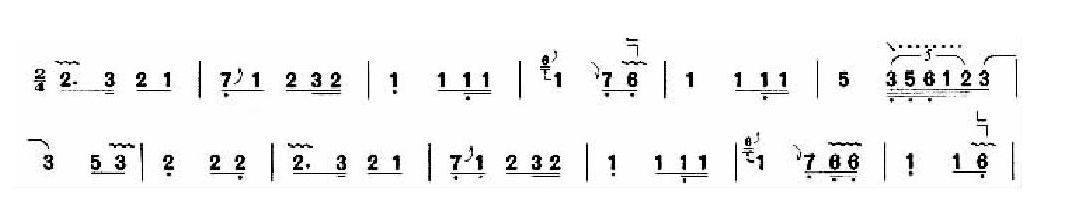

傳統箏曲在樂曲結構上以旋律為主,沒有縱向的和音手法,卻是形成橫向的線性流動,這和民間音樂有著很大的關系。各流派箏曲大多來源于民間的地方音樂唱腔,從最初為演唱的伴奏樂器,透過演奏者加工轉化逐漸演變為獨奏曲,如山東琴書、河南曲子等。以模擬其唱腔趣味使之器樂化,在模擬唱腔的過程中除了右手彈奏旋律之外,加上左手的演奏,表達演唱者的唱腔。地方音樂的唱腔對箏樂風格形成起到一定的作用,因此,對于聲和韻的表現也都相當重視,也就是說,每個流派在演奏的過程當中對于右手撥弦的聲音,及左手余韻的變化都有其匠心獨到之處,輕、重、緩、急的不同,使之產生的音腔效果不同,從而透過不同的音韻表現呈現不同的線條變化。如山東箏曲《鳳翔歌》取材于山東琴書曲牌《鳳陽歌》。樂曲結構方整,通過左手上滑、小顫等手法,表現了濃郁的地方特色。(見譜例1)

(二)多向曲線的律動

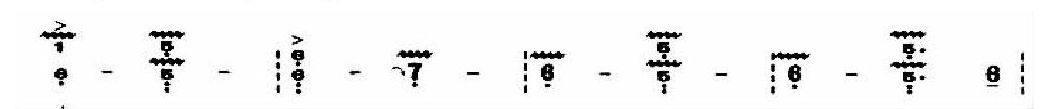

左手在彈奏滑、顫、按等技法時,由于力度與速度對琴弦張力的不同運用,在過程中使音高與聲音曲線產生多種變化。如回滑音:這種表韻技法使樂曲形成先向上后向下的曲線運動形式,這種曲線運動的效果使樂曲層次分明,富有含蓄、深沉的古樸韻味。(見譜例2)

二、虛實相生

在中國樂器中,“韻”是在中國彈弦器樂特有的聲學現象,具體指是在“主音”之后共鳴體繼續振動所產生的聲音,而此“韻”的變化是在其音高上的變化,即右手彈完一音之后,左手利用弦長短的滑動及拉緊放松來做出不同的效果,使曲調產生更多的曲線變化,稱之為“韻”。“音”與“韻”呈現的是虛實相生的音色之美,在中國樂器中大部分的樂器都能展現此特點,如古琴的吟、揉、綽、注;琵琶的推、拉、吟、揉、綽、注;二胡的吟、揉、按、顫、滑等手法皆能展現中國音樂“韻”的特點。

在箏樂演奏中,左手的吟、揉、連音等技法多表現虛實交替的含義。“吟”是許多流派的箏樂作品中常見的左手表韻技法,多出現在樂句的長音處,或樂句、樂段甚至整部樂曲的結尾處,使樂曲充滿余韻,從而給聽者留下無限的遐想,如箏曲《思凡》,樂曲一開始就運用慢吟的手法,而且每個音的時值都是延長一拍,表達一種安靜、思念的情緒。(見譜例3)

三、神形兼備

“形神兼備”作為傳統箏樂的音樂審美范疇,其中形處于表層,神則處于深層,神必借形才能外現,形必含神才有生氣。在傳統箏樂演奏的審美創作中,“形”是指演奏者外在的形象、體態,“神”是指內在的精神與心靈。由形入神是由表及里的深化過程。表演者不僅是音響的創造者,還要與之配合凝神聚形的形體有機結合,蘊含著表演者體能語言和面部表情的豐富變化。演奏者傾注于音樂之中的體態,往往包含著內心情感的滲入。演奏者把形體動作和音響創作的情感體現融合成了有機的整體,給人以視覺上形神兼備的美感,從而加深了音響創造的聽覺效果,使視聽的時空感得到了嶄新的開拓性創造。

四、意境的表達

“意境”是中國古典美學中一個令人矚目的范疇。它超越了現實中具體體現的景象,如情境與事件等,創造出的是一種無限的空間或時間,使人得到“胸懷宇宙,思接千載”的一種審美領悟與意蘊。傳統箏樂的意境表達與自然物象也有著直接的關系。從欣賞自然到回歸自然,一方面在自然中折射人情,另一方面又往內心里移入自然,形成一種物我如一,這樣的物象既可以是一種景象,也可以是一種情緒。同時,在演奏技法上透過“左手表韻,以韻輔聲”的詮釋,使“情”與“景”的意境更加鮮明。

根據古琴曲改編的同名古箏曲《梅花三弄》,作品借以對梅花的氣味撲鼻的芳香、傲霜斗雪的高貴形象,深情的謳歌梅花品性高潔的人格特征,并借此抒發一種堅貞不屈的高尚情操。“弄”,具有抒情、寫意的含意。“三弄”在樂曲中具體指表現梅花主題的曲調以泛音形式連續穿插出現三次,曲調旋律優美,音色清亮,節奏活潑,形象描繪了梅花不畏嚴寒,迎風傲雪的精神境界。(見譜例4)

總之,我們可以把這種由于古箏的音樂審美而得到的心理狀態,稱之為從“意境”中所能獲得的審美心境。意境,應該是所有藝術作品都可能創造的審美效果。然而惟獨音樂所創造的意境,則具有永恒的魅力。其他的藝術作品有可能在審美過程中,從新穎感到親和感,再到隨意的疏遠感,或厭倦感。然而傳統箏樂藝術所表現的音響魅力卻能在“百聽不厭”中不斷獲得審美的愉悅。有審美創作經驗的演奏者,不僅在反復不斷的再創造中演奏出新的“意境”,而且使聽者在反復的旋律、節奏的“刺激”下,還可能聆聽和領悟到新的意蘊。這里所談及到的“意境美感的有機創造”不僅說明古箏的音樂表演創造的至高審美標準,也為古箏的整體完美藝術創造,提出了新的自我審美心境的藝術追求。

參考文獻:

[1]王耀華,喬建中.音樂學概論[M].北京:高等教育出版社,2005.

[2]楊易禾.音樂表演藝術中的形與神[J].南京藝術學院學報,1991,(01).

[3]張弓.古箏曲演奏指南[M].揚州:揚州藝術出版社,19865.

[4]閻黎雯.中國古箏名曲薈萃[M].上海:上海音樂出版社,2000.

[5]郭雪君.古箏考級曲集[M].上海:上海音樂出版社,1997.