高中物理教學中的媒體支架搭建及應用探析

孫高潮

摘 要: 在高中物理教學中,教師利用豐富的媒體資源,搭建媒體支架,開展支架式教學(Scaffolding Instruction),是一種有效的教學策略。如何搭建媒體支架,凸顯支架的引導作用,并為課堂中的教與學提供有效的框架支撐,增強教學的目的性和實效性,更好地促進學生的自主學習和合作探究,促進學生能力和素質的發展,是物理教學中應予以重視的重要問題。

關鍵詞: 高中物理 支架式教學 媒體支架 應用

一、引言

北京時間2013年6月20日上午10點,我國首次開展了“The Space Lesson”——“太空授課”活動。神舟十號航天員王亞平在“天宮一號”實驗艙內,以“天地互動”形式與地面上的師生進行雙向互動交流,并進行在線講解和實驗演示,給全國中小學生上了一節別開生面的物理課。通過“太空授課”,使學生增進了對基本物理概念的理解,激發了他們對宇宙空間的向往,對學習科技知識的熱情,在快樂學習中獲取知識。“太空授課”是通過天鏈數據“中轉站”傳送地面和太空的雙向實時授課畫面,實現“天地對話”式的科普教育活動,有效利用了電視、互聯網絡、手機網絡、廣播、通信等媒體條件,成功實現了全程直播活動。

“太空授課”給高中物理教學帶來一個啟示,即課堂教學通過電視、網絡、廣播、通信及多媒體等有效媒體的展示和支持,可以促進教學的順利進行,達到真實有效的課堂教學效果。特別是隨著現代社會日新月異的變化發展,出現了集聲音、圖像、動畫于一體的現代多媒體技術,以及日益發達的互聯網絡、手機網絡、觸摸媒體等數字化媒體工具的興起,為學生的學習活動提供了嶄新的學習環境,更是極大拓展了物理學科開展形式多樣、豐富多彩的課堂教學的新時空。下面以必修一《勻變速直線運動實例——自由落體運動》一節教學為例,談談物理教學中媒體支架的具體架設和實施過程。

二、媒體支架的搭建及應用

教學中的支架,實質是通過建立概念框架,為學生的學習搭建一個平臺或支架,并引導他們在支架的支持和導引下沿著“支架”不斷攀升、不斷學習,從而形成自主學習、合作學習的能力和素質,實現學習目標的意義建構。媒體支架就是其中的有效形式之一。在物理教學中主張利用媒體支架,主要是圍繞教學中的問題巧妙架設媒體工具支架,在媒體支架的輔助和支持下,讓學生的學習進入更高水平,促進他們更有效地理解、應用知識。

1.立足學情,搭建支架。

搭建支架是支架式教學的前提和首要環節。在本節教學中,教師必須從學生的現有發展水平出發,靠近他們的“最近發展區”,圍繞“自由落體運動”這一學習主題,有針對性地搭建支架。通過前一節的學習,學生已經掌握了勻加速直線運動的知識,能初步使用打點計時器研究勻加速直線運動,以及用控制變量法探究物理量之間的關系。但高一學段的學生在思維上具有明顯的單一性,感性認識較多,理性認識不足,推導能力不強,他們在學習“高處下落的物體快慢”問題時,容易受自己已有的生活經驗的影響,認為重的物體肯定下落得快,等等。學生的學情及感性化的認知情況,讓教師明確了一個道理,經驗的東西未必可靠,只有經過科學驗證或實踐才能獲得真知。所以,在本節教學中架設媒體支架,應注重能有效關聯學生的現有認知水平和學習主題,能在臨近學生“最近發展區”中巧設媒體支架,引發學生的參與興趣和經驗認知沖突,使他們在“步步為營”的學習環節中“步步高”。

2.巧借媒體,導入情境。

導入情境是支架教學的第二環節,即教師在搭建支架的前提下,將學生引入特定的探究情境,讓學生在支架的烘托下參與觀察、思考、討論、探究。如在本節教學一開始,教師圍繞探究主題“什么是自由落體運動”,設置問題:“同學們,我們都知道物體下落是因為重力的原因。但不同重量的物體,下落的快慢是不是一樣呢?下面我們先來看看一段視頻。”于是播放著名的“比薩斜塔實驗”,引導學生帶著問題認真觀看,但并未直接解釋視頻中的實驗現象。

在此,教師利用視頻資料這一媒體形式,作為支架導入新課,讓學生在形象的媒體情境中激發參與課堂活動的興趣,在音、視頻的感染中初步了解伽利略的驗證實驗,同時挑戰學生的已有生活經驗,因為他們總以為重的物體比輕的物體下落得快。

3.演示實驗,指引探索。

學生在觀看了視頻之后,心中的疑惑更多了:“為什么重的物體和輕的物體下落得一樣快呢?”教師適時指引:“現在我們也來做個‘比薩斜塔實驗,不過要讓兩位同學上臺來幫助一下老師,好嗎?”一向調皮的張曉鵬來了,同桌劉明也上來了。“在座的同學們也要細心觀察思考啊。”演示實驗主要是用一張紙片和一個硬幣,通過比較二者的下落情況,引導學生參與觀察和探究;同時提示學生:“大家在觀察的過程中,要注意紙片和硬幣同時從一樣高度往下落,哪個先落地?”要求張曉鵬一手拿紙片,一手拿硬幣,聽到劉明的指令同時放下。隨著劉明一聲“放手”令下,學生看到的是硬幣先落地的實驗現象。這時,學生從實驗觀察中初步得出了硬幣要比紙片落得快。“同學們,之前我們看了視頻,重物和輕物下落的速度不因為它們受到的重力大小而影響,那又為什么紙片下落得比硬幣慢呢?”“那是因為紙片受到了空氣阻力大!”學生大聲回答道。“很好,下面我們繼續做演示實驗。”教師緊接著把紙片揉成團,再由張曉鵬和劉明兩位同學做演示實驗。這次,學生觀察到紙團和硬幣幾乎是同時下落的。此時,教師適時啟發學生:“正因為空氣的阻力,物體的下落才有快有慢。如果在真空的環境中,物體只受重力,而沒有空氣的阻力時,那又會是什么情況呢?”于是,播放“牛頓管實驗”教學視頻,引導學生了解在牛頓管中類似真空環境下物體下落的狀態,讓他們越來越清晰地感受到“輕重不同的物體從靜止開始下落的快慢是相同的”。繼而,提醒學生:“牛頓管中的環境只能是近似真空的,那最理想的真空實驗環境應該是在月球上,下面讓我們看一看美國宇航員在月球上做自由落體實驗的視頻吧。”

獨立探索是支架式教學的主要環節。在這一教學環節,教師注重在師生互動的活動中,通過媒體素材的支架鋪設,在演示實驗過程中巧妙穿插“牛頓管實驗”教學視頻和“月球上的自由落體實驗”視頻資料,讓學生在參與活動中積極探索,發揮了獨立觀察、學習的積極性和主動性,初步獲得了實驗成果,從而得出自由落體運動的兩個特點,一是只受到重力作用,二是從靜止開始下落。

4.互動討論,合作學習。

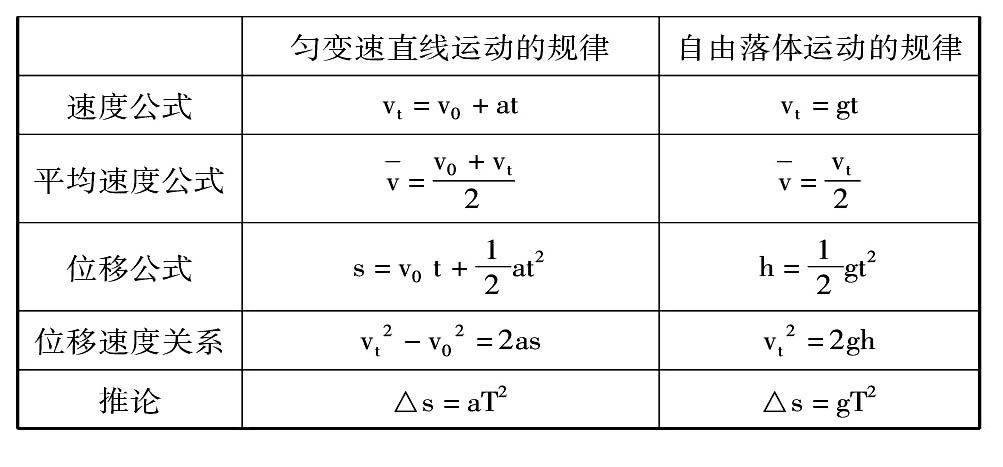

互動和討論是合作學習的重要環節,也是支架式教學的關鍵環節。教師在引導學生得出“自由落體運動的兩個特點”之后,展示介紹“頻閃照相法”課件,引入“自由落體運動的規律”探究環節,要求學生相互合作,結合已學的勻變速直線運動的規律,聯系教材中相關的信息窗內容,展開討論和分析,進而推導出自由落體運動的規律。經過教師點撥,學生總結出了“勻變速直線運動的規律”與“自由落體運動的規律”之間的關系及自由落體的加速度等知識。教師以多媒體形式展示(如下圖):

在合作學習這一環節中,教師利用“教材信息窗”和“多媒體課件”的展示方式,指引學生參與合作學習,讓學生在相互討論中產生新的認知沖突,獲取新的探究成果。

5.回顧與評價。

回顧和評價是支架式教學的最后環節,也是不可或缺的重要環節。在這一環節中,教師又一次展示“比薩斜塔實驗”視頻資料,并指引學生閱讀教材第49—51頁內容。在重溫媒體情境和教材信息中深化學生的探究思維,進一步體驗伽利略的“假設—推理—驗證—外推”的科學研究方法,體味科學家的探究精神。

回顧之后還未完,教師還應開展效果評價,如學習個體的自評和學習小組中對個人的評價。如針對學生個體在兩次“紙片和硬幣下落哪個快”演示實驗中的觀察和分析能力表現如何,對學生的學習能力作適當評價;如針對學習小組圍繞“勻變速直線運動的規律”與“自由落體運動的規律”之間關系的探究環節,學習小組中的學生個體是否認真參與,能否與其他同學開展協作學習,是否對學習團隊起到應有的作用,等等,都是評價中不可忽視的問題。

三、媒體支架教學后的反思

1.要善設媒體支架。

在物理教學中,教師可利用的媒體資源是非常豐富的,采用的媒體工具支架是多種多樣的,主要有兩大類,一是如教學用書、字詞典工具書、幻燈片等較為傳統的媒體工具,二是以現代社會中日益發展起來的數字化媒體信息和工具,如集聲音、圖像、動畫于一體的多媒體課件、海量的互聯網地址、以電子觸屏等為代表的現代媒體工具。這些都為有效開展物理學科教學提供了良好的技術和工具環境。但是,媒體支架是為學生的學習而架設的支持框架,支架本身并非教學的組成部分,而只是學習過程的支撐體系或組織架構。所以,教師不能把物理課堂演變成媒體信息和資料的“展播課”,不能把任意的不加“修飾”的媒體工具一股腦兒地搬進課堂,而應在課堂中的關鍵環節巧妙搭建媒體支架,如在課前導入中以視頻媒體為支架形式,可以有效激起學生參與課堂的興趣;在具體探究過程中設置媒體支架,可以為師生、生生之間的互動探究提供形象的情境和氛圍。

2.要善用媒體支架。

在物理教學中,教師應善于選取有效媒體形式,緊密聯系物理學科特點,搭建媒體支架,與課堂教學有機整合在一起,目的就是實現學生在教師撤離支架之后仍能獨立探索、協作研究,培養起學生自主學習、合作學習的能力和素質。所以,應用媒體支架并不是網羅所有的媒體形式充塞課堂,而應根據學生的“最近發展區”,有舍取、有重點、有組織地架設媒體支架,讓學生都能在媒體支架的支撐下“夠得著”、“吃得著”。

四、結語

在高中物理教學中實施支架式教學,注重媒體支架的搭建和應用,主要目的在于發揮媒體支架的導引作用,為倡導和鼓勵學生的自主、合作學習提供有益幫助和支持,有效促進學生的科學探究和思維能力發展。當然,僅以一節課教學還難以全面把握課堂實際,課堂中不斷呈現的新問題要求教師不斷探索更為有效的教學策略和方法,促進學生有效學習。

參考文獻:

[1]紀榮耀.設計課堂問題 構建學習支架——以中學物理教學為例[J].上海師范大學學報(基礎教育版),2007(01).

[2]栗曉光.支架式教學模式在高中物理概念教學中的應用研究[D].西北師范大學, 2013.

[3]侯辰虎.和諧高效思維對話——新課堂教學的實踐探索[M].教育科學出版社,2011.7.

[4]李娟.素質教育背景下高中物理有效教學探究[J].新課程導學,2012(32).