工業設計專題研究課程的教學改革

岑 華,母洪都

(四川師范大學 工學院,四川 成都 610101)

工業設計專業在我國高校目前的教學模式大致為三段式:造型基礎→設計基礎→專業設計,而專題研究課程則是專業設計階段的核心課程。它主要面向的對象為工業設計專業大學四年級的學生,是對于大學四年所學知識進行的一次綜合性的理論與實踐結合的模擬訓練,也為之后的畢業設計打下基礎。該課程將專題設計的理論研究與設計實踐相結合,亦是學生提升創新概念設計的一個重要途徑和有效方向。

一、當前教學中普遍存在的問題

基于專題研究課程的性質和教學目的,決定了該課程在教學對象、知識能力方面具有高度的針對性和綜合性。首先,該課程目標群體針對的是高年級學生,這一時期很多同學都在思考畢業去向問題了,因而他們對學習的認知、對未來的期待有了更高、更迫切的愿望:畢業后究竟從事哪類產品的設計?或許還得改行?或許繼續深造?為此,我們的專題研究課程從某種意義上說不僅是對大學四年學習的總結課,更是特色課程的代表,它或許就是很多同學今后從事的設計領域。從這個意義上說,當前很多高校開設的專題研究課程更多考慮的是教師目前所具備的授課能力,并未有針對性兼顧當地的發展趨勢,從而造成大部分高校該課程的高度雷同。其次,專題研究課程的高度綜合性體現在知識結構和個人能力兩個方面:知識結構的廣度涉及專業設計常識、人文科學、自然科學;個人能力集中表現在日常生活閱歷、協作性、社會認知能力等。而我們當前的設計教學模式基本程序為:該門課授課教師講授理論(大致4~8課時),然后學生調研、完成作業,教師給出成績,中途教師會檢查中期作業情況。這樣的授課模式在教與學兩方面都存在弊端:理論教學與實踐教學環節脫節、教師的知識局限不利于學生知識面有針對性地拓展,單一的授課方式也不能帶動學生更高的學習熱情;同時,教學評價由于評價主體的單一性也會有失公平。

二、教學改革的思路與實踐

針對工業設計專題設計課程存在的不足,本文作者在教學內容和方式上進行了以下改革探索。

1.開放式教學。①空間開放。專題研究課程作為特色課程應該具備相應的開課條件。全國開設有工業設計專業的各校大四學生根據個人發展意愿可以進行一學期以內的互換(畢業文憑不涉及變動)式學習。本門課開設場地可以是學校和實訓基地相結合的方式,這種方式給學生創造了積累人生閱歷的條件。四川旅游資源豐富,成都地區的家居業和汽車業都發展迅猛,因此相應的專題研究課程實訓基地容易解決。而鞋業雖然在成都地區也有很大的生產基地,但相比較其他同類生產城市的規模,成都優勢并不突出。江浙沿海一帶開設鞋類、眼鏡類等專題研究課程應該具備更多優勢。有的放矢地創造學習環境利于全國工業設計教育的協調性、深入性,也是因材施教的一種方式吧。正是有以上認識,在倡導跨校互換式教學模式的設想方面,本文作者根據學生意愿選送大四同學去了具有陶藝專業性很強的四川美術學院深度研習創作陶藝旅游產品。該生在陶藝旅游產品設計方面的才能得到了很好發揮,不僅獲得四川大學生藝術節二等獎,并且目前也在從事相關工作。②時間開放。時間開放是相對而言的,針對大四學生開設的專業研究課程在教學過程的時間安排上可以靈活處理,但階段性的教學完成質量應該嚴謹,教學進度檢查這個環節是對學生自我完成學習過程的監督。任課教師可以根據教學特點安排教學時間,學生也可以在一定范圍內合理調整自己的時間,這是學習計劃的一部分,是學習能力培養的重要方式,也是養成終生學習習慣的重要階段。自覺、自愿、自由的學習狀態是大學生活的魅力所在。③學術開放。工業設計專業具有融科技與藝術于一體的綜合性特點。專題研究課程不僅要對過去所學知識技能進行一個模擬總結,還需進行特定專業方向性的研究。筆者認為針對工業設計理工科生的特點,很多人文素質教育課程可以靈活穿插于專題研究課程里講解。如:進行旅游產品設計課程時,我們主講教師可以安排適當的課時邀請歷史旅游專業、商學院或文學院的教師開設主題講座。這不僅是知識體系的拓展,更是創意思維的啟發,學生能從源遠流長的人文歷史長河里運用文化基因,挖掘開發旅游產品的潛在市場,針對我國特色文化還能做系列的中國文化產品,實現十八大提出的文化再創造活動。如圖1、圖2的學生作品:

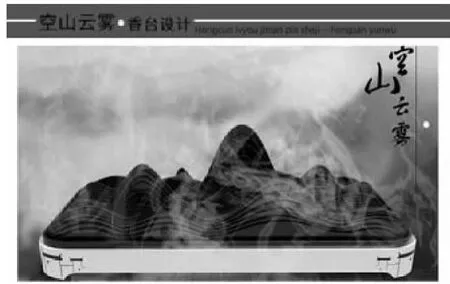

空山云霧——香臺設計從水墨宏村得到的設計靈感,描繪了安徽宏村黑白建筑、山水起伏的水墨畫面。它的形態特征不僅符合當地人文特色,而且兼具熏香與裝飾擺件的功能,是實用性與藝術性相結合的旅游產品。

圖1 設計者:蘇東林

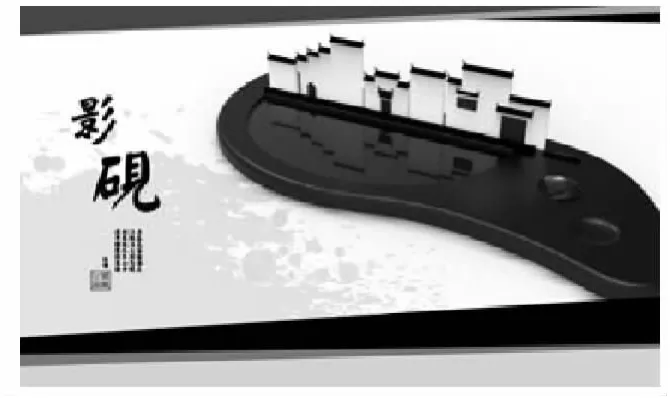

圖2 設計者:宋淑寧

影硯是針對中國宏村設計的一款旅游產品,它是利用宏村建筑特色與當地文化象征的墨硯相結合而設計的,墨汁倒影著白墻黑瓦,給書寫者一份相映成趣的意境。又如:家居產品設計主講教師也可以請實訓基地的資深設計師、工程師等開設一定比例的課程,實現零距離的實踐教學。交通機具或產品開發設計課程等,主講教師同樣可以充分利用本校的教學資源。擴展學生知識面是表層,打開學生的創新視野才是目的。學生可以通過生物科學的研究領域看到未來人類、自然發展的軌跡或是了解生物構造的特征來啟發我們產品結構、功能的創新。地理與資源科學的知識體系也是工業設計學生開啟生態設計創新思路的源泉。諸如此類的多學科交互式教學內容與方式的探索,不僅使專業課程做到有的放矢地教學,實現技術與藝術高度的融合,而且是培養學生問題意識的方式,是一種有效、有趣的開啟創新思維的教學模式。創新思維的培養不可能像技術性知識那樣傳授,它更多是對學生問題意識的引導,是一種多方向、發射式的問題思維模式的培養。另外,合作學習模式的建立有助于專題研究課程的學術交流。教的過程教師起著主導作用,但同學之間的互助學習不可小視,比如,專題研究課里會涉及很多現實的生活常識,這些課外常識在同學之間是可以輕松交流、互相取長補短的。并且,專題研究課程不可能在教室完成,所以制作階段,計算機操作熟練的同學也可以方便帶動別的同學。本文作者在旅游產品設計及家居產品設計的教學過程中安排了幾場同學分組討論的時間,如圖3家居產品設計課堂分組討論。

學生在這一過程中不僅展現了各自的優勢,而且率直表達個人意見的精神值得推廣,因為學術爭論是不需要偽裝的。

2.教學評價。教學評價是依據教學目標對教學過程及結果進行價值判斷并為教學決策服務的活動,其目的是促進教學的改進。它一般包含教評學和學評教兩個核心環節,前者主要指對學生學習效果的評價,后者主要指對教師教學質量的評價。專題研究課程的教學評價體系存在評價主體單一、內容單一、形式單一的問題。以旅游產品設計和家居產品設計為例,我們提出如下建議。①教評學。目前專題研究課程的教學模式導致了教評學的評價主體就是任課教師的終結式過程。我們以旅游產品設計教評學為例來探討改進方案:從本文論述的前面部分可以認識到教學過程應該是有多個有目的、有聯系的教學環節的有機組合,因而對教學不同階段的考核應該由不同評價主體依據不同考量標準來判斷。旅游產品設計教評學可以參考以下三個方面。首先,評價主體由主講教師、輔助教學教師(歷史旅游學院的教師等)、同學三方組成,比值為5:3:2。其次,評價內容,主講教師以設計技能的綜合考核、考勤情況為主,輔助教學教師以旅游開發的宏觀視角評判為主,互評同學以同學的協作性、集體意識、創新意識為主。最后,評價形式,過程式評價結論由主講教師綜合以上評價主體的考核結果得出最終分值或等級。經過以上多方的考量,學生在學習中過程表現出來的知識性掌握、能力培養、品行都能得到較全面、客觀的促進和評定。②學評教。對教師的學術水平和教學能力進行評判的評價主體主要包括學生、教學督導、同行教師。針對家居產品設計專題研究課程的學評教我們做了如下調整。首先,教師學術水平主要通過科研考評的方式,而對于設計類教師的科研考評途徑,筆者認為應該更多從應用型的設計實踐來看待。在德國、英國等國家對于工業設計教師的準入要求很明確的一條就是具備一定年限的設計實踐工作經歷。從實踐中提升的學術觀點有利于課堂教學、有利于社會需求。家居產品設計任課教師應該具備相應的課題研究項目。實踐出真知,在實踐中不斷更新發展的學術觀點更能活躍課堂,帶動學生的學習熱情。其次,教師教學能力的考評可以通過教學督導、同行老師的隨堂聽課以及學生對于教師的教學準備、授課方式、教學輔導、教學效果來評判。值得關注的是,在我們家居產品設計課程結束后,大部分同學在對該課程的評價時都特別強調和肯定了授課方式這項評價內容,這說明一個問題:培養學生主動學習的關鍵是教學的方式方法,即“以學生為中心,百家爭鳴”。講臺專屬教師的傳統教學模式并不適合所有科目的教學規律。另外,我們應評價透明,特別是教學督導可以在聽完課后跟教師進行溝通,以促進教師的發展。若任課教師對評價結果有異議,可以在教研室會議提出自己的觀點,這樣也便于同行教師的交流學習。

通過工業設計專題研究課程的教學改革,探索多學科交互式教學的內容與方式,使工業設計真正體現“藝術工學化、工程藝術化”的專業特點,促進多學科師生間的學術互動交流;同時通過建立多元化的教學評價體系,調動學生學習的積極性,使學生的成績更能體現其客觀公平性,也不斷完善教師的教學理念和方法。

[1]張凌浩.下一個產品專題設計研究[M].江蘇:美術出版社,2008.

[2]加涅R.M.教學設計原理(第五版)[M].上海:華東師范大學出版社,2007.

[3]陳衛東.教育技術學視野下的未來課堂研究[M].上海:華東師范大學(網絡出版),2012.

[4]於建明,林潔.高校小班化教學模式下教學評價機制研究[J].杭州:浙江工業大學學報(社會科學版),2012,(4).

[5]李懷強.完善課堂教學評價體系[J].教育研究,2005,(1).