傷口床準備理論在壓瘡護理中的應用

戴愛蘭,陳 瑩,黃以羚,李 娜

Effect of wound bed preparation theory in treatment of patients eith pressure sores

Dai Ailan,Chen Ying,Huang Yiling,et al

Branch Hospital of First People’s Hospital of Shanghai City,Shanghai 200081 China

傷口床準備理論在壓瘡護理中的應用

戴愛蘭,陳瑩,黃以羚,李娜

Effect of wound bed preparation theory in treatment of patients eith pressure sores

Dai Ailan,Chen Ying,Huang Yiling,et al

Branch Hospital of First People’s Hospital of Shanghai City,Shanghai 200081 China

摘要:[目的]探討傷口床準備理論在壓瘡護理中的應用效果。[方法]選擇我院呼吸內科2012年1月—2012年 12月住院壓瘡病人37例為對照組,2014年1月—2014年12月住院壓瘡病人31例為試驗組。比較兩組病人壓瘡的換藥次數、愈合時間及療效。[結果]試驗組換藥次數、愈合時間明顯少于對照組(P<0.05)。[結論]按照傷口床準備理論指導壓瘡換藥,能明顯減少換藥次數,縮短愈合時間。

關鍵詞:傷口床準備理論;壓瘡護理;作用

壓瘡也稱壓力性潰瘍,是指局部組織長期受壓,血液循環障礙,組織營養缺乏,致使皮膚失去正常功能,從而引起組織破損和壞死[1]。壓瘡不僅給病人帶來了痛苦,且常因久治不愈,給醫療護理帶來巨大壓力[2]。濕性療法是20世紀80年代興起的一種傷口處理療法,其濕潤和低氧環境可刺激毛細血管生長旺盛,促進成纖維細胞和內皮細胞生長[3]。現代敷料作為傷口濕性治療的新科學技術產物在臨床壓瘡治療中取得了矚目的療效。選用合理的敷料治療壓瘡已成為臨床共識,但傷口的形式復雜多樣,傷口的愈合更是一個多變過程,因此,為換藥提供良好的傷口床必不可少,它可使治療效果最大化。而傳統的濕性療法未重視傷口床的處理[4,5],僅在換藥方面執行了濕性愈合理論,故如何規范臨床壓瘡護理流程,為臨床提供有據可依可循的治療方案顯得至關重要。現將傷口床準備理論在壓瘡治療中的應用體會報告如下。

1資料與方法

1.1一般資料

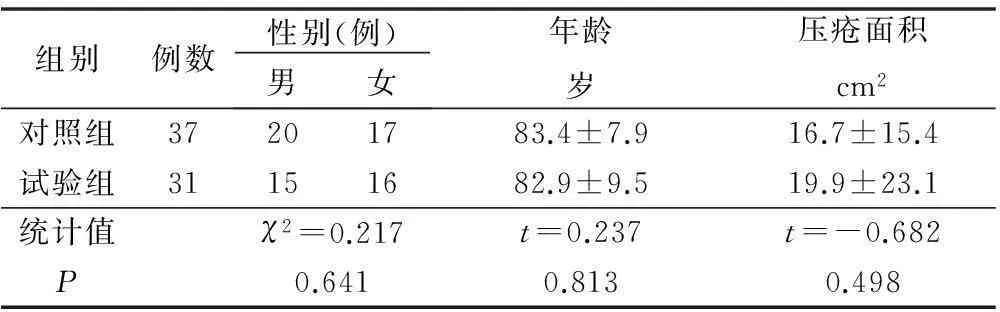

選擇2012年1月—2012年12月我院呼吸內科住院壓瘡病人37例為對照組,2014年1月—2014年12月我院呼吸內科住院壓瘡病人31例為試驗組。壓瘡分期根據2007年美國國家壓瘡咨詢工作組(NPUAP)的壓瘡分期標準[6]。納入標準:帶入或在院

發生的Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅳ期和無法分期壓瘡,壓瘡面積≥4 cm2,住院時間≥5 d。排除標準:①病人有糖尿病病史合并血糖控制不佳者(糖化血紅蛋白≥7%),低蛋白血癥(清蛋白≤25 g/L),臟器衰竭等并發癥。②因病情不能翻身或搬動者。③死亡病例。對照組壓瘡分期:Ⅱ期20例,Ⅲ期12例,Ⅳ期5例;試驗組壓瘡分期:Ⅱ期16例,Ⅲ期14例,Ⅳ期1例。對兩組病人的性別、年齡、壓瘡面積等進行統計學分析,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。兩組病人基本資料見表1。

表1 兩組病人基本資料比較

1.2方法

1.2.1護理方法

對照組采用傳統濕性療法,壓瘡局部用生理鹽水清潔傷口后根據壓瘡不同分期使用不同濕性敷料。試驗組遵循傷口床準備理論,在創面不同時期采用不同的護理方法。①創面評估與記錄。創面處理前評估創面的面積、組織顏色、滲液量及周圍皮膚情況,拍攝創面照片,根據創面評估情況選擇合適的處理方法。②創面處理。壞死組織(黑期)(tissue nonviable,T):清創(水凝膠或水膠體應用自體清創、酶學清創、機械清創、外科手術清創等)。感染或炎癥(黃期)(infection,I):清創、控制感染。局部應用含碘或含銀敷料,必要時全身應用敏感抗生素或提高機體免疫力治療。濕性平衡(紅期)(moisture imbalance,M):控制滲液、濕性愈合、促進肉芽生長。滲液較少,應用水膠體敷料和各種生物敷料包括含生長因子的生物敷料。滲液較多時,可應用藻酸鹽、泡沫敷料或負壓輔助治療。創面邊緣(粉期)(edge of wound,E):促進上皮愈合,如濕性愈合、植皮等。③飲食護理。創面愈合過程中必要的營養素有蛋白質、足夠的熱量、維生素、鐵、鋅等。應根據病人全身狀況制定合理的飲食計劃。④病人全身管理。對病人進行全面的、系統的全身評估,了解病人的原發疾病、有無并發癥、用藥情況等,對原發疾病和并發癥進行相應的治療、護理,改善病人的全身狀況。加強病人和家屬的健康教育和心理護理,增強其戰勝疾病的信心。

1.2.2療效評定標準[7]

①愈合: 傷口閉合,上皮覆蓋。②有效:傷口縮小率≥40%,肉芽健康、周圍皮膚正常。③無效:傷口較初診時無改變。④惡化:傷口范圍擴大、加深或繼發感染,或周圍皮膚潰爛。傷口縮小率(%)=[原傷口面積(cm2)-治療后傷口面積(cm2)]/原傷口面積(cm2)×100%。愈合加有效視為總有效。

1.2.3統計學方法

采用SPSS 17.0統計學軟件進行數據錄入和數據分析,計量資料采用t檢驗,計數資料采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

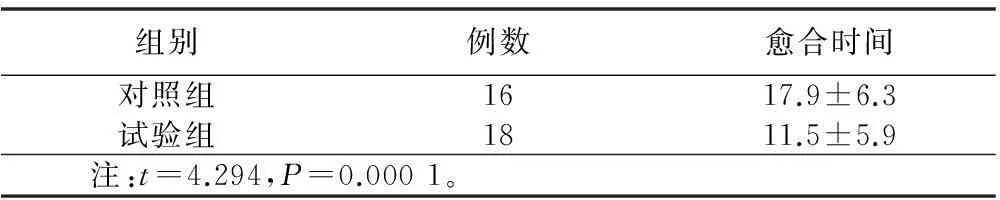

2結果(見表2~表4)

表4 兩組病人治愈時間比較 d

3討論

傷口床準備原則理論是近年來傷口處理的新進展,其概念是去除影響傷口愈合的局部障礙因素,加速自體愈合或增強其他手段療法而進行的傷口管理[4]。Sehultz等[5]指出,傷口床準備的概念已經成為傷口處理的一種系列方法,包括:清除壞死組織,控制感染或炎癥反應,維持濕度平衡和促進傷口邊緣收縮和上皮形成。運用傷口床準備原則,在全面評估的基礎上,對不同分期的壓瘡采用不同治療手段,并持續進行局部和全身評估,有效去除影響傷口愈合的局部因素,且通過全身營養支持等整體干預,減輕病人的痛苦,促進傷口的愈合。傷口床準備理論重視換藥前傷口創基的建立,但目前多用于重度、疑難傷口,作為傷口處理的一種有效方法,納入壓瘡護理常規中勢在必行。

我院傳統上對壓瘡的處理,可以歸納為早期和及時清創、預防、治療感染及應用濕性敷料,但這些治療措施較為孤立,且無個體針對性,也未形成系統、規范的創面管理方案。通過組織全院進行傷口床準備原則在壓瘡中應用的學習和理念推廣,臨床護士掌握了根據壓瘡分期、顏色和實際狀況不斷調整護理措施,形成了一個系統、全面、動態變化的壓瘡管理過程。本研究結果顯示,和對照組相比,試驗組應用傷口床準備原則治療壓瘡后,壓瘡換藥次數減少,壓瘡愈合時間縮短。頻繁的更換敷料會增加病人痛苦,增加護理成本,壓瘡愈合時間的延長也是病人住院時間延長的重要因素。

壓瘡的預防和護理作為護理部管理的重點受到更多重視。專科護士的培養和應用使造口治療師在壓瘡管理中發揮了更大作用[8]。及時將新技術新項目(傷口床準備理論)在院內培訓推廣并應用是專科護士的職責和角色所在,也讓專科護士的工作積極性、主動性和創造性得到提高。

4小結

單獨的新型敷料或壓瘡治療新技術的應用并不能顯著改善壓瘡愈合的效果,輔以基于循證醫學理念的、系統的壓瘡管理方式,可達到更優化的壓瘡愈合效果。按照傷口床準備理論指導壓瘡換藥,能明顯減少換藥次數,降低護理成本;縮短壓瘡愈合時間,從而降低住院時間。

參考文獻:

[1]殷蕾.護理學基礎[M].北京:人民衛生出版社,2002:216-217.

[2]Burdette TSR,Kass J.Heel ulcers in critical care unit:A major pressure problem[J].Crit Care Nurs,2002,25(2):41-53.

[3]王震云.醫用傷口敷料的研制與臨床應用[J].中華護理雜志,2006,41(1):87-88.

[4]Fletch J.Wound bed preparation and the TIME principles[J].Nurs Stand,2005,20(12):57-65.

[5]Schultz GS,Sibbald RG,Falanga V,etal.Wound bed preparation:A systematic approach to wound management[J].Wound Repair Regen,2003,11(Suppl 1):S1-28.

[6]EPUAP,NPUAP.Treatment of Pressure Ulcers:Quick Reference Guide[EB/OL].[2009]http://www.npuap.org.

[7]蔣琪霞,申萍,劉云,等.改良式濕性療法治療老年壓瘡的臨床研究[J].醫學研究生學報,2007,11(20):1183-1185.

[8]戴愛蘭,陳瑩,劉怡,等.造口治療師在壓瘡管理中的作用[J].護理研究,2014,28(479):3432-3433.

(本文編輯王麗)

(收稿日期:2015-06-10)

作者簡介戴愛蘭,主管護師,本科,單位:200081,上海市第一人民醫院分院;陳瑩(通訊作者)、黃以羚、李娜單位:200081,上海市第一人民醫院分院。

基金項目為上海市虹口區專項課題項目。

中圖分類號:R471

文獻標識碼:A

doi:10.3969/j.issn.2095-8668.2015.02.011

文章編號:2095-8668(2015)02-0092-03