企業清潔生產技術創新路徑的驅動因素分析

周艷 童勛

摘要:文章在回顧技術創新相關理論的基礎上,對技術創新與清潔生產的關系進行梳理,基于目前我國企業在清潔生產實施方面所遇到的阻力,著重分析環境規制、市場機會、效率驅動以及企業社會責任對清潔生產技術創新路徑的驅動作用,并分別提出強化建議。

關鍵詞:清潔生產;技術創新;驅動因素

一、 引言

近年來,連續發生的霧霾天氣引發了廣泛的社會關注,大氣中顆粒污染物對人體健康的負面影響也已經得到大量研究證明,可見空氣污染已經成為我國在經濟發展中無法回避的迫切問題。除了要采取各種措施對已經造成的污染進行治理,更為重要的是阻止事態的進一步惡化,從源頭上減少甚至消除新的污染及廢棄物的產生。2003年,我國開始實行《中華人民共和國清潔生產促進法》,將清潔生產界定為“不斷采取改進設計、使用清潔的能源和原料、采用先進的工藝技術與設備、改善管理、綜合利用等措施,從源頭削減污染,提高資源利用率,減少或者避免生產、服務和產品使用過程中污染物的產生和排放,以減輕或者消除對人類健康和環境的危害”。該法實施至今,已經取得一定成效,但是與環境惡化的速度與幅度相比,我國企業推行清潔生產的力度明顯不足。2012年3月,工信部、科技部和財政部聯合發布《工業清潔生產推行“十二五”規劃》,其中明確提出我國清潔生產工作領域目前總體上仍處于起步階段,主要問題表現為:(1)企業尚未全面開展清潔生產,重末端治理而輕視源頭預防;(2)清潔生產技術方面的研發投入不足;(3)相關政策機制不夠健全。

可見,探討企業推行清潔生產技術創新的動力機制具有重要的研究價值。值得關注的問題是,哪些因素構成了對企業清潔生產技術創新路徑的驅動,而這一創新的阻力又表現在哪些方面,進而通過權衡比較,提出推動我國企業實行清潔生產技術創新的策略建議。

二、 清潔生產與技術創新

自熊彼特(Schumpeter,1912)提出創新理論以來,創新與技術進步在經濟發展中的核心作用已得到了廣泛認可,從誘發性創新、演化理論到路徑依賴,人們關于技術創新動力機制的研究不斷深化。誘發性創新理論強調市場需求的變化以及相對要素價格波動對技術創新的方向和發展速度具有重要影響,雜交玉米的發明及傳播揭示了市場需求在科技發明的發生時間以及地域分布方面起到的推動作用(Griliches,1957),施穆克勒(Schmookler,1962)針對鐵路、農業設備、造紙以及石油等行業中的發明專利數據進行調研,得出結論認為市場需求比知識進步本身更能夠激發新的發明創造。演化理論則將研究視角從外部環境拓展到企業自身,強調組織對更佳技術的搜尋以及市場對技術創新的優勝劣汰過程(Nelson & Winter,1973)。針對打印機鍵盤、電力照明以及能源供應等行業進行的縱向研究則對路徑依賴理論提供了有力論證,技術發展是"路徑依賴"的,今天的技術變化來自于過去的知識和技術積累,因此雖然人們力圖用更有效的PSK排列鍵盤代替效率不高的傳統QWERTY鍵盤,但是始終遭遇失敗(David,1985)。

可見技術創新并不僅僅是與“技術”相關,外部環境、企業對外部環境的理解以及企業戰略思維模式都會影響企業的技術創新決策。在平穩環境下,企業原有技術發展路徑是技術創新的主導力量,主要體現為漸進性創新或滲透性創新。而當前快速變化環境中,企業應該采用熊彼特的“創造性毀滅”(Schumpeter,1942)觀點來培育競爭優勢 (Teece & Pisano,1997)。此時所要求的突破性創新意味外部環境提供的各種驅動因素使得企業對未來的認識發生變化,進而使得原有技術發展路徑發生偏離,企業因此能更好地適應競爭性環境變化。

聯合國環境項目小組(UNEP,1990)將清潔生產定義為一種新的、創造性的思想,該思想將整體預防的環境戰略持續應用于生產過程、產品和服務中,以增加生態效率并減少對人類及環境造成的風險。清潔技術創新意味著企業在技術創新路徑中更多地考慮環保內涵,通過技術創新來保障企業整體預防環境戰略的順利實施。這一環保內涵對于企業技術發展而言并不是全新的命題,質量與安全始終是消費者在進行商品選擇時的重要影響因素,這里的“安全”既包括使用過程的安全(當前的個體安全),也包括對生產過程可能發生的外部環境破壞性進行限制(未來的大眾安全)。然而從演化理論(Nelson & Winter,1973)的觀點來看,導致技術變革的活動包括:(1)對技術創新的本地搜尋;(2)對其他優秀企業行為的模仿;(3)令人滿意的經濟表現。最有可能發生的創新是那些能夠滿足潛在使用者目前的質量安全需要并且和現有產品工藝相適應的滲透性創新。因此制造商們往往更喜歡一步步對現有生產工藝進行改造,全新的產品及其技術革新則很難順利實施。

目前我國企業在進行清潔生產技術創新方面所遇到的阻力主要體現在三個方面:成本、風險及系統集成障礙。以光伏行業為例,在多晶硅提純環節中用冷氫化技術替代熱氫化技術,可以降低反應溫度,提高三氯氫硅轉化率,但是我國冷氰化設備的運行率遠遠低于國際水平,主要原因在于企業工藝落后,如果要引進冷氫化設備需要大筆資金投入,而新技術的投入總是伴隨以較大風險,即使是國際上領先的清潔生產技術,其商業成熟度及變革方向依然是未知數。而與新設備相配套的基礎設施改造、人員調整與培訓等活動也提高了系統集成的風險與難度。以產能2萬噸左右的企業為例,冷氫化技改項目的總投資在8億元左右。因此,企業在進行技術創新之前,必然會對創新的制約因素與驅動因素進行權衡比較,當清潔生產技術創新的驅動因素提供了足夠的吸引力時,企業的創新動力才有可能超越阻力,促使企業展開清潔生產技術創新實踐。

三、 清潔生產技術創新路徑的驅動因素

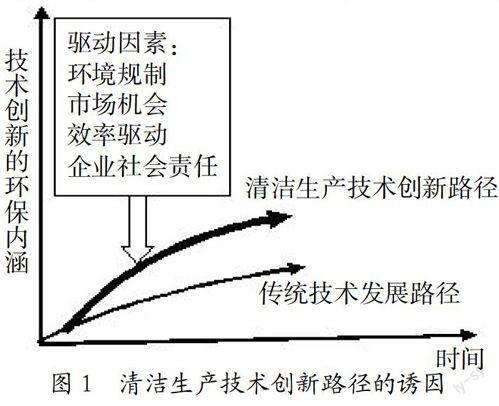

清潔生產意味著對企業原有技術發展路徑的偏離,要求企業在技術發展路徑中更多地考慮其環保內涵,導致這種偏離的驅動因素往往來自于四個方面:環境規制、市場機會、效率驅動以及企業社會責任(見圖1所示)。

1. 環境規制。由于環境問題具有“公共產品”的性質,環境污染所帶來的危害并不僅僅由單個企業承擔,環保治理帶來的好處也不僅僅由單個企業享有,因此單靠市場的價格——成本機制很難完全解決環境問題,相關環境規制政策一定程度上能夠彌補這方面的“市場失靈”。雖然早先的新古典經濟學理論普遍認為環境規制會增加廠商的生產成本,擠占企業財務資源從而對技術創新產生負面影響。但是波特(Porter et al.,1995)提出設計合理的環境規制可以激勵被規制企業進行創新,這種創新所帶來的收益可以部分甚至全部抵消規制給企業帶來的額外成本。我國十二五規劃中對工業清潔生產主要目標從人員培訓、主要污染物排放指標以及先進企業比例等方面進行了明確規定,這也代表了我國未來環境規制在影響企業清潔生產方面的政策導向。

2. 市場機會。隨著環境問題的日益惡化,公眾對于企業的環保訴求日益強烈,清潔生產因而成為企業塑造良好形象,培養品牌美譽度的一個有力手段。公眾對于環保愈是重視,清潔生產所帶來的市場機會就愈是能夠為企業創造價值。例如,在近期一則關于Levis牛仔褲的報道中強調了Levis對于生產原料及水資源的節約,這種節約包括了企業供應鏈的全部過程,在上游幫助棉花種植者實施節水工程,在牛仔褲的生產過程中使用回收資源,乃至在使用過程中呼吁改變洗滌習慣,清潔生產成為企業塑造“綠色環保形象”的重要手段,這種良好形象對于促進消費者購買乃至提高顧客忠誠度都大有好處。另一方面,這種綠色形象也可以作為企業實施“差異化”戰略的手段,可以為企業帶來綠色“溢價”,例如通過綠色認證的產品與未通過綠色認證的產品相比,往往在提高價格上更有優勢。反過來說,在高漲的公眾環保意識下,一旦企業在生產過程中導致污染問題而被媒體曝光,對于企業形象與績效的影響也往往是致命的,因此對環境問題的負面報道的畏懼,也成為企業推行清潔生產技術創新的動力之一。

3. 效率驅動。效率和成本是企業技術創新的重要推動力。陳詩一(2010)對以節能減排為代表的清潔生產行為與績效的關系進行實證研究,結果表明節能減排在初期會造成較大的潛在生產損失,但隨著時間推演,損失會逐漸下降,最終低于潛在產出增長。這說明清潔生產所帶來的資源節約與浪費減少,從長期而言會帶來企業的效率增長,但是在實施初期則伴隨著較大的創新成本。這也說明了為什么大企業相對于中小企業更有實施清潔生產的動力,因為企業規模帶來了更大的抗風險能力以及資本實力。因此,從短期財務績效角度考慮,許多企業寧愿維持原有的高能耗、低產出經營模式。然而,從長期盈利能力考慮,清潔生產是企業不可回避的發展道路。

我國制造業目前正面臨著巨大的國際競爭壓力,人口老齡化以及資源過度消耗所帶來的成本上漲壓力使得中國制造所具有的國際競爭力逐漸減弱。一方面,低端制造業開始向印度、越南等勞動力成本更低的國家分流,另一方面,高端制造業開始回歸美國及歐洲本土。在這種國際競爭壓力下,清潔生產技術創新不僅有利于節約能源,降低成本,而且有益于企業產業升級,規避國際貿易中的綠色壁壘。例如,法國要求在其國內銷售的所有產品都必須出具環境影響以及能耗指數認證,歐盟地區也開始將碳排放要求加入到國際貿易準入條件中,企業推行清潔生產技術創新是提高國際競爭力的必要條件。

4. 企業社會責任。根據利益相關者理論,企業應履行社會責任。而環境的持續惡化以及環境污染所帶來的外部危害性,說明了企業社會責任中必然包含著環境保護責任,這種環保責任主要體現為企業的綠色生態價值觀。只有當企業將保護環境,履行環境社會責任當作自身的行為規范與行為準則,企業才會真正地主動實施清潔生產技術創新。

這種綠色生態價值觀主要體現在三個層面:(1)個人層面,少數具有生態價值觀的關鍵員工在企業中傳播環保理念并促進群體環保意識形成;(2)組織層面,組織作為整體將環保意識納入到組織行為規范中,并體現為公司承諾,通過清潔生產技術創新等相應實踐來兌現這一承諾;(3)社會層面,通過組織之間的理念傳播以及環保表現優秀企業的示范效應促使地區或國家層面上的環保社會規范形成。這種個人理念到群體意識乃至社會規范的形成,反映了環境壓力下,個人學習、組織學習乃至社會學習的邏輯演變過程,企業因而從保守應對環境變化、被動響應政府要求逐漸向積極預測、主動應對環境變化轉變。

四、 結論及建議

本文主要從技術創新的角度分析當前環境壓力下,企業推行清潔生產模式的主要動機。結合誘發性創新理論、演化理論以及路徑依賴理論對技術發展路徑以及技術創新驅動因素的分析可知清潔生產技術創新具有突破性創新的特點,代表著企業對傳統技術發展路徑的偏離,而環境規制、市場機會、效率驅動以及企業社會責任構成了這種偏離的主要誘因。由于成本、風險以及系統整合方面的約束,目前我國企業在推行清潔生產技術創新方面存在諸多不足,而強化驅動因素是推動企業清潔生產的重要手段。

1. 強化環境規制。政府與市場的替代關系一直是一個充滿爭議的話題,與強制性規制相比,自愿性規制與激勵性機制也許更能起到引導企業自主創新的目的,其次,并不是所有環境規制都能夠取得預期效果,尤其是當相關政府監督機構流于形式走過場,或者監管頻率過低時,企業往往會陽奉陰違。因此,針對清潔生產執行狀況的監管,必須做到相關部門責任明確,監管措施到位,并輔之以必要配套資金。

2. 強化市場機會。消費者越是具有綠色生態理念,企業推行清潔生產技術創新越是能夠吸引消費者關注。但是信息不對稱卻導致消費者對清潔生產技術的實際執行狀況缺乏了解。如果企業推行清潔生產技術創新的動力僅僅出自于營銷方面的商業化思維,這種清潔生產的營銷宣傳很有可能會僅僅流于形式或者僅作出環保承諾而并不實際執行(楊波,2012)。因此有必要對企業實施清潔生產技術創新的狀況進行審核并及時公布審核結果,加強公眾對清潔生產技術的了解,提高對清潔技術創新承諾的公眾監督。

3. 強化效率驅動。清潔生產技術創新對企業運作效率的影響呈現U字型,其成本、風險以及集成障礙主要體現在項目初期階段,具體體現為執行能力不足,例如缺乏資金、缺乏技術、缺乏專業人才等。因此,提高企業清潔生產技術創新的執行能力是強化效率驅動的主要手段,具體的措施包括對企業清潔生產技術創新項目提供財務支持、引導科研機構進行清潔生產技術基礎研究并與企業進行合作開發、建立清潔生產專業人才培訓機制等。

4. 強化企業社會責任。在同樣外部情境下,具有高度環境社會責任感的企業將有更有動力進行清潔生產技術創新,而提高企業環境社會責任意識是一個需要各方面長期努力的過程。從個人層面上來,高層管理者是企業中具有領袖效應的關鍵員工,對高管進行培訓,增強其環保意識,對企業環境社會責任具有奠定基礎的作用,從組織層面而言,將環境責任加入企業戰略規劃體系,并在組織內成立環境評估與監管部門,有助于群體社會責任的構建與履行,而社會責任上來說,建立社會責任報告機制,要求相關企業定期披露環境責任履行情況,并引起社會關注,有利于形成環保導向的社會規范。

參考文獻:

1. J.A Schumpeter.The theory of economic d- evelopment.Cambridge, MA: Harvard University Press,1912.

2.Zvi Griliches.Hybrid corn: an exploration in the economics of technological change.econ- ometrica,1957,(25):501-522.

3.Jacob Schmookler. Invention and economic growth.Cambridge, MA: Harvard University Press,1966.

4.Richard R.Nelson, Richard R., Sidney Winter.Toward an evolutionary theory of economic capabilities.American Economic Review,1973,(85):440-449.

5.Paul A.David.Clio and the economics of QWERTY.American Economics Review,1985,(76):332- 337.

6.J.A.Schumpeter.Capitalism,socialism and Democracy.New York: Harper and Row,1942.

7.David J.Teece, Gary Pisano,Amy Shuen. Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal,1997,18(8):509-530.

8. 陳詩一.節能減排與中國工業的雙贏發展:2009-2049.經濟研究,2010,(3):129-143.

9.楊波.環境承諾為什么演變為漂綠:基于企業綠色過程模型的解釋.管理現代化,2012,(4):37-41.

10.王燦,陳吉寧,鄒驥.基于CGE模型的CO_2減排對中國經濟的影響.清華大學學報(自然科學版),2005,(12).

11.陳文穎,高鵬飛,何建坤.二氧化碳減排對中國未來GDP增長的影響.清華大學學報(自然科學版).2004,(6).

12.谷志紅.促進節能和可再生能源電力發展的綠色電價研究.華北電力大學(北京)學位論文,2009.

13.安偉.河南省節能減排政策研究.華中科技大學學位論文,2008.

基金項目:國家自然科學基金項目(項目號:71072039);國家自然科學基金青年項目(項目號:71302177);江蘇高校優勢學科建設工程資助項目(審計科學與技術)。

作者簡介:周艷(1977-),女,漢族,江西省九江市人,南京審計學院工商管理學院講師,南京大學管理學博士,研究方向為戰略管理,組織理論;童勛(1972-),男,漢族,安徽省無為縣人,南京審計學院工商管理學院講師,研究方向為人力資源管理。

收稿日期:2014-12-16。