中國生態文明發展水平的空間差異與趨同性

成金華等

摘要

從國土空間優化布局、資源能源節約集約利用、生態環境保護、生態文明制度建設四方面構建了生態文明評價指標體系,運用動態因子分析法計算得出了我國31個省份2003-2012年的靜態得分和動態綜合得分,以各省份生態文明發展水平的測算結果作為面板數據,運用空間自相關方法對我國生態文明發展水平空間分布及演化格局進行了分析。生態文明發展指數測算結果顯示,各省份得分在-0.36-0.84之間,以廣東省最優,西藏最差;東部地區、中部地區和西部地區的動態綜合得分分別為0.43,0.03和-0.18,生態文明發展水平呈現由沿海向內陸逐步遞減的基本格局。全局空間自相關分析顯示,2003-2012年全局Morans I值顯著為正(取值范圍在0.234-0.276之間),表明生態文明發展水平呈現明顯的空間集聚特征,局域空間自相關顯示,超過80%的省份呈現顯著的空間正相關,其中“HH”集聚區主要分布于東部的京津和長三角地區,“LL”集聚區主要分布于中部和西部地區,且生態文明發展水平具有明顯的空間溢出效應,原有的極化區域正在逐步削弱,地區間的差距正在不斷減小。通過各地區生態文明發展趨勢的收斂性分析可以看出,全國呈現平穩收斂的發展趨勢,中部地區和西部地區收斂較為顯著。在今后的發展過程中,應不斷完善生態環境保護制度、提高管理水平,同時加強中西部地區與東部地區的交流合作,強化區域協同發展,保證東部地區生態文明發展水平持續穩定提升,以發揮其輻射作用,帶動中部地區和西部地區生態文明發展水平的不斷提高。

關鍵詞生態文明;發展水平;動態因子分析;空間自相關;收斂性分析

中圖分類號F205 文獻標識碼A文章編號1002-2104(2015)05-0001-09doi:103969/jissn1002-2104201505001

改革開放以來,中國以30多年的高速經濟增長而舉世矚目,但與此同時,經濟發展愈加呈現出粗放型增長的態勢,資源粗放式利用、污染物肆意排放與生態環境問題日益突出,并且在地區間呈現出不同的表現形式。黨的十八大將生態文明建設放在突出位置,納入了社會主義現代化建設的總體布局,進一步強調了生態文明建設的地位和作用,構建科學合理的生態文明評價指標體系,考察中國各地區生態文明發展水平狀況,準確把握區域資源環境問題的區域差異,是我國生態文明建設的重要工作內容。從研究歷史出發,我們發現新古典資源配置理論、科斯經濟學等資源環境經濟學理論更多關注的是稀缺資源的有效配置和如何避免資源、環境遭受更為嚴重的損害。而如果從“地理學第一定律”出發便可以發現,在地理空間上共同運行的經濟活動、資源系統、生態環境系統一直以來都在不斷地演變并相互影響,因此資源環境問題與生態文明建設不能忽視其空間要素的分析。在區域經濟學現有相關文獻的研究中,學者們分析了邊緣地帶相對落后以及中心地帶同邊緣地帶離散狀況的原因,并且運用了大量的理論與實證研究驗證了邊緣地區與中心地區發展趨同的演進過程。此外,國內學者的相關研究也進一步證實了區域發展水平與資源、生態、環境的高度相關性,他們認為粗放式的區域經濟增長加大了地區自然生態系統的壓力,并且發展水平的差異也導致了區域間自然資源消耗的不均等性,出現了不同發展水平地區間生態“掠奪”效應和資源環境承載壓力的“空間溢出”效應。而現有生態文明發展水平的相關研究,更多的是單方面側重評價體系的構建和相關理論政策的制定,并未將空間因素和地理關聯屬性考慮在內。由于不同地區間具有顯著的經濟地理關聯屬性,在生態文明建設的進程中就必須探尋生態文明發展水平的空間差異與動態演化特征,這是促進生態文明發展水平在各區域間協調統一發展的理論支撐和有效手段,也是現階段中國生態文明科學發展關鍵而急需解決的問題之一。

1研究方法與數據來源

從省級層面看,在2003-2012年間,各省份的生態文明發展水平均具有一定的波動性,其中整體水平呈現下降趨勢的省份分別為上海、北京、天津、遼寧、湖南、湖北、四川、吉林、黑龍江、貴州、新疆、甘肅、青海、西藏,其中東部地區省份4個,中部地區省份4個,西部地區省份6個,以北京的下降幅度最大;整體水平呈現上升趨勢的省份分別是江蘇、浙江、山東、福建、廣西、河南、河北、安徽、海南、江西、重慶、陜西、云南、山西、內蒙古、寧夏,其中東部地區省份6個,中部地區省份4個,西部地區省份6個,以山東的上升幅度最大。2003-2013年生態文明發展水平平均得分位居前10位的分別是廣州、江蘇、上海、浙江、北京、山東、福建、天津、廣西、遼寧,除廣西外全部位于東部沿海地區;平均得分排11-20位的省份分別是湖南、河南、湖北、河北、安徽、四川、海南、江西、重慶、吉林,其中中部地區省份6個,東部地區省份2個,西部地區省份2個;平均得分排21-31位的省份分別是黑龍江、陜西、云南、山西、內蒙古、貴州、新疆、寧夏、甘肅、青海、西藏,其中中部地區省份2個,西部地區省份9個。可以發現,全國生態文明發展水平相對較高的省份全部集中于東部地區,而發展水平相對較低的省份主要分布于西部地區。

從區域層面看,東部地區、中部地區和西部地區2003-2012年生態文明發展為東部地區高于中部地區高于西部地區,東部“低消耗、低污染、高效率”的集約型經濟增長方式及其在空間地理上區位優勢與技術、資金、政策支撐優勢在生態文明建設過程中起到了決定性的帶動作用,這也和多數學者[8,14] “東部最優、中部次之、西部較差”的研究結論基本一致。可以說,伴隨經濟的不斷增長,地區將不斷的著手產業升級與技術進步,消費偏好也將更加趨向于服務性產品,這樣對資源的依賴和環境的污染將不斷降低,從而實現生態文明發展水平的不斷提升,此外,資源環境庫茲涅茨曲線(EKC)指出,資源的開發利用與生態環境的質量將隨著經濟的增長呈現倒“U”型的發展趨勢都較好的解釋了現階段我國各區域生態文明發展水平的總體協同趨勢。

綜合區域與省級層面可以發現,我國生態文明發展的總體水平類似于經濟發展水平的梯度分布,呈現出由東部地區向中部地區向西部地區逐步遞減的總體發展格局,并在各區域內部呈現趨同現象,在各區域間呈現出邊緣化的特征。東部地區各省份總體水平呈現一定下降趨勢,但相對優勢明顯,中西部地區總體水平基本保持平穩,西部地區上升趨勢明顯,潛力巨大。同時我們可以發現,各區域生態文明發展狀態在空間分布上表現出明顯的空間集聚特征,科學認識生態文明發展水平的集聚狀態與空間差異特征,正確認識各地理單元在空間上的演化規律,是促進生態文明建設協調發展的重要理論支撐。endprint

2.2生態文明發展水平空間自相關分析

2.2.1全局空間自相關測度

本文運用GEODA空間數據分析軟件計算我國各年份各地區生態文明發展指數的全局Morans I指數,空間權重矩陣的確定選擇了rook一階鄰接矩陣,并對全部的Morans I 指數進行了顯著性檢驗。從所得到的結果(見表3)可以看出,所有樣本年份的Morans I 值全部為正(指數分布區間為0.234 2-0.276 0),并且全部通過P值小于0.01的顯著性水平檢驗,說明中國生態文明發展水平存在有顯著的全局空間集聚效應。通過進一步的研究可以發現,集聚的程度隨時間的推進呈現波動變化態勢,這表示中國生態文明發展水平相似的區域在空間上呈現出具有變動狀態的集聚現象。

2.2.2局域空間自相關聚類

圖1為2003年、2005年、2007年、2010年、2012年和綜合得分5個典型年份和綜合水平中國區域生態文明發展狀態的局域Morans I散點圖,據此進一步分析中國各區域生態文明發展水平的空間關聯模式。各地理區域被分布在Morans I散點圖的四個象限內,第I象限為高高

聚集區,表示本區域和相鄰區域生態文明發展水平均相對較高,其空間關聯表現為擴散效應;第II象限為低高(LH)聚集區,表示本區域生態文明發展水平低而相鄰區域發展水平高,其空間關聯表現為過渡區域;第III象限為低低(LL)聚集區,表示本區域和相鄰區域的生態文明發展水平均相對較低,其空間關聯表現為低速增長區;第IV象限為高低(HL)聚集區,表明本區域生態文明發展水平高而相鄰區域發展水平低,其空間關聯表現為極化效應。

將我國31個省、自治區、直轄市劃分成4類集聚區,再結合Morans I 散點圖,就能更直觀地反映出中國生態文明發展水平的空間關聯特征。從圖1和表格4可以看出,我國大多數省份分布于HH和LL兩組中,文中展示的6個時期中30個省份分別有83.4%、80.6%、83.4%、87.1%、83.9%、80.6%的區域顯示正向空間關聯,在地理空間上存在明顯的正相關性,即生態文明發展水平相對較高的地區在地理空間上分布相對集中,發展水平低的省份亦然,在空間地理上表現出HH組與LL組的趨同現象。空間集聚的顯著性表現為先不斷擴大后維持穩定的態勢,說明中國生態文明發展存在較顯著的空間溢出效應。

(1)高高集聚區(HH)。

HH集聚區主要集中于以京津地區、長江三角洲為代表的東部沿海地區,該地區擁有較高的經濟發展水平和高層級的產業結構、先進技術支撐下的資源能源節約集約利用、高標準嚴要求的生態環境管理、大力度資金支撐和較高的人口素質等因素都在不斷推進高高聚集區的生態文明發展狀況的良性發展,并在自身發展的同時表現出良好的擴散趨勢,擴散效應的顯現正在不斷帶動周邊地區生態文明發展水平的提升,小片區內的差距正在不斷縮小。

(2)低高集聚區(LH)。

LH集聚區主要集中于河北、安徽、江西三個省份,首先低高集聚區的省份全部與生態文明發展水平較高的北京、上海、廣州等省市相鄰,相對發展程度發展質量較低。二是,這些省份在周邊大型城市群發展過程中承擔了大量的資源與環境代價,例如河北省在承接北京市大規模鋼鐵、化工企業轉移的過程中,并未得到更多的環境與生態補償。那么,如有效利用臨近省份的輻射與擴散效應,是此類型地區的生態文明發展水平不斷上升的有效解決手段,并且提升空間與潛力巨大。

(3)低低集聚區(LL)。

LL集聚區主要分布于我國中、西部地區的大部分省份,總體數量超過了全國一半以上的省份。其中大部分西部地區省份自身先天區位具有明顯劣勢,使其在外部資源獲取過程中缺乏相對的優越性,在資金政策的扶持上也明顯乏力,并且自身基本以傳統的資源型產業為主,技術水平相對落后、產業結構低下直接導致資源利用效率低下、素質效益不高和生態環境破壞的問題。此外,部分中西部地區省份雖然自身資源稟賦具有明顯優勢,雖然地方經濟得到了短時間快速的發展,但資源的傳統開發模式使得資源在開采消耗過程中所伴隨的生態環境破壞對生態文明發展造成了較大的影響,但是由粗放型向集約型經濟增長方式的轉變刻不容緩。中西部地區并未出現具有明顯優勢的高水平省份,“涓滴效應”并沒有得到有效實現,這就使得生態文明發展水平相對較低的省份大量集中于中西部地區,當東部的輻射的作用已開始逐步作用于中部和部分西部省份,LL集聚區的省份數量正在不斷降低。

(4)高低集聚區(HL)。

HL集聚區主要包括湖北省和遼寧省,河南省在2012年后從LL組躍遷至HL組生態文明建設成效凸顯。首先湖北省、遼寧省先天具有明顯的地理區位優勢和良好的生態資源本地,此外作為中國經濟發展的先驅省份和工業大省,其經濟發展成就對生態文明建設也做出了巨大的貢獻,同時兩省份在高新技術產業的投入和扶持方面做出了巨大的努力,這樣在帶動經濟發展的同時降低了資源的消耗與環境的破壞。同時我們應該看到,HL集聚區的省份往往也會伴隨著極化現象的發生,通常情況下,這些省份與周邊地區的合作機制并不完善,產業鏈的延伸與總體布局也缺乏合理性,照此發展并不利于全國生態文明發展水平的總體提升。

3生態文明發展水平收斂性分析

生態文明發展水平在區域間表現出較大的差異性,而這種差異的存在勢必影響生態文明在全國的協調平穩推進,對現階段的發展趨勢做出客觀科學的評價,并加以政策措施的引導,縮短地區間的相對差距水平,是一項必要的基礎工作。在區域經濟學中的研究領域中,對經濟增長趨同現象的研究一直以來是相關研究的熱點問題[14-15]。依據新古典經濟增長理論,資本邊際報酬遞減的思想、國民經濟發展與區域差異倒“U”型理論,我們認為趨同現象同樣會出現于區域生態文明建設的長期過程中,與經濟增長趨同需要建立在一定假設之上一樣,區域生態文明發展水平的趨同需要建立如下假設:①各區域生態文明發展水平存在一定差異;②地區經濟結構大致相似、擁有類似的生產技術和生產活動;③要素(包括生產力要素、技術、制度等)流動通暢。經濟趨同主要研究不同地域間經濟水平變化的規律,而生態文明發展水平的趨同研究將針對不同區域間生態文明發展水平差異變化的發展趨勢做出分析。本文采用絕對β收斂分析和條件β收斂分析對生態文明發展水平的收斂性進行檢驗。endprint

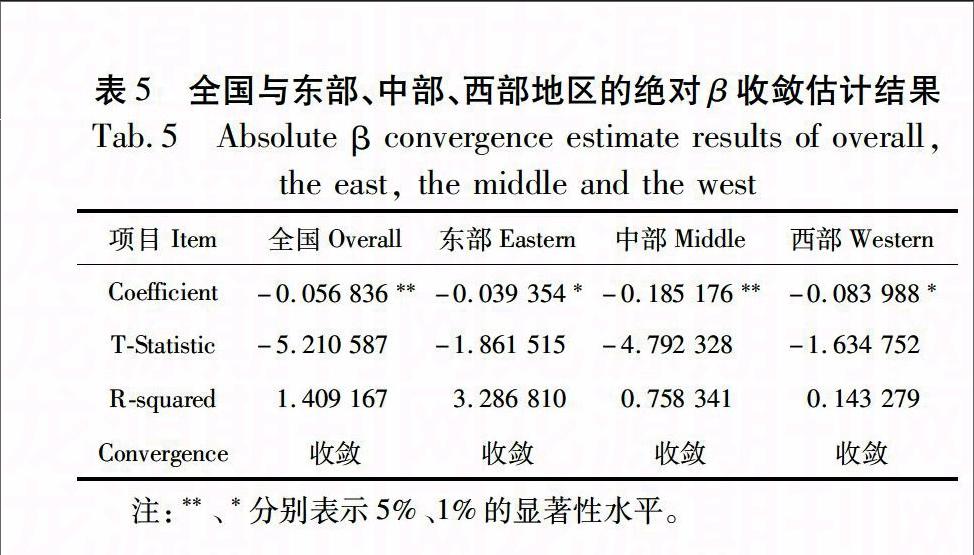

絕對β收斂分析采用 Miller 和 Upadhyay的β收斂檢驗方法進行檢驗,使用生態文明發展水平得分作為橫截面數據,回歸等式為:

(SCt-SCt-1)/7=a+βSCt-1+ε (7)

其中,SCt為2010-2012年的平均值,SCt-1為2003-2005年的平均值,兩個時間段之間的間距為7年,因此末期與初期的差除以7,估計結果見表5。

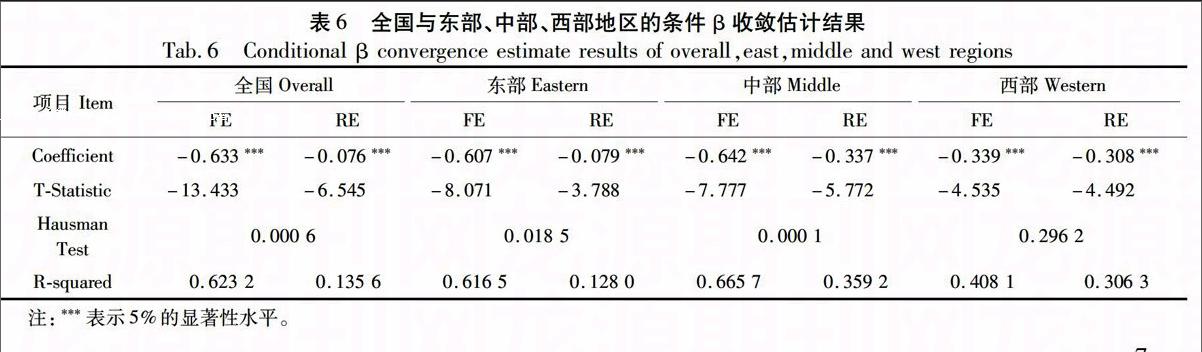

條件β收斂分析運用模型 (8)[16-17]進行分析,使用生態文明發展水平得分作為橫截面數據,回歸等式為:

(SCt-SCt-1)/2=a+βSCt-1+ε(8)

其中SCt為末期綜合得分,SCt-1為初期綜合得分,為消除因周期性因素所產生的影響,將樣本的時間周期分為

9個時間段,2年為一個時間段。同時運用面板數據的固

定效應模型和隨機效應模型[18-20]計算了全國、東部、中部、西部條件收斂等式的回歸結果,在隨機效應模型與固定效益模型的選擇是采用了Hausman檢驗。除西部地區以外, hausman檢驗的結果都拒絕了原假設,因此西部地區選用隨機效應模型的估計結果,而全國與東部地區、中部地區則采用固定效應模型的估計結果,結果見表6。

從全國層面看,生態文明發展水平存在有共同的收斂特征,這說明全國總體的生態文明發展發展水平正在趨向于相似的水平。中部地區西部地區表現出較為明顯的收斂特征,可以表明中部地區和西部地區內部生態文明發展水平差距縮小趨勢更為明顯,中西部地區經濟水平較為接近、產業結構較為相似,加之政府資金投入的不斷加強、科技應用水平的不斷提升以及高強度的資源環境政策壓力是區域內部差距不斷縮小的主要原因。東部地區內部部分片區極化效應明顯,在片區間表現出經濟水平差距相對較大,生產效率、科技水平不均衡等特征均,并且在片區內并未表現出較強的擴散效應。加之部分省份人口密度大、重化工企業分部多,資源能源壓力巨大,使得東部的收斂趨勢較中部地區與西部地區稍顯緩慢。

4結論與政策建議

本文從國土空間優化布局、資源能源節約集約利用、生態環境保護、生態文明制度建設四方面構建了生態文明評價指標體系,運用2003-2012年我國各省份面板數據,對各地區的生態文明發展水平進行測度,在此基礎上運用空間自相關方法分析了我國生態文明發展水平的空間分布及演化特征,結果顯示存在明顯的空間自相關及空間異質性。研究結果表明:我國生態文明發展水平在區域間存在明顯的差異,呈現東中西部逐漸遞減的態勢,具有明顯的“俱樂部收斂”特征。全局Morans I 結果表明,區域生態文明發展存在較為顯著的空間依賴性,說明我國生態文明發展狀況具有較明顯的聚集特征。同樣局部 Morans I

和散點圖的LISA的分析結果進一步說明了我國區域間生態文明發展溢出效應明顯,綜合水平的提升使得原有的極化區域正在逐步削弱,區域間的差距正在不斷減小。最后,本文對我國生態文明發展水平的趨同性進行了檢驗,結果具有明顯的收斂特征。基于上述研究結果,本文提出的政策建議如下:

第一,發揮東部地區輻射作用,保證各地區水平持續增長。由于東部地區在我國生態文明發展水平的提升過程中具有明顯的引導和輻射作用,要確保全國及各區域生態文明發展水平的持續穩步提升,必須保證東部地區生態文明發展水平的持續穩定提升,使其產生的輻射作用和先進經驗水平有效帶動中部地區和西部地區生態文明發展水平的不斷提高。

第二,強化區域協作,促進協調穩定發展。生態文明發展水平相對較好的東部地區較之中、西部地區,在人力資本、基礎設施、生產要素、產業結構方面具有明顯的優勢,此外良好的政策環境與教育科技水平都是導致生態文明發展水平產生區域差異的主要原因。因此,需要合理引導東部地區資金、技術與勞動力向中、西部地區逐步溢出與轉移,帶動中西部地區生態文明發展提升的步伐。此外,中西部地區也應加強與東部地區的交流與合作,積極引進人才與先進技術經驗,緊抓國家扶持中西部地區發展機遇,發展集約型經濟,走可持續發展的生態文明之路。

第三,提高制度管理水平,加強生態環境保護。將經濟社會與生態環境保護并重發展,將資源的利用方式得到根本性的轉變,實現資源能源節約集約利用。有效發揮政府綜合管理與決策的決定性作用,不斷完善生態環境、水資源、耕地資源、森林資源的管理與保護制度,健全國土資源空間開發保護機制,以降低土地資源、水資源、森林資源、礦產資源的消耗強度,并合理利用市場機制,穩步推進水權、碳排放權與排污權等的交易試點,以降低環保與減排的相關成本,在源頭控制生態的破壞和環境的污染。

(編輯:李琪)

參考文獻(References)

[1]馮之浚.科學發展與生態文明[J].中國軟科學,2008,(8):1-10. [Feng Zhijun. Scientific Development and Conservation Culture [J]. China Soft Science, 2008, (8): 1-10.]

[2]谷樹忠,胡詠君,周洪.生態文明建設的科學內涵與基本路徑[J].資源科學,2013,35(1): 2-13. [Gu Shuzhong, Hu Yongjun, Zhou Hong. Ecological Civilization Construction:Scientific Connotation and Basic Paths [J]. Resources Science, 2013,35(1): 2-13.]

[3]成金華.自然資源管理:建設生態文明的基本任務[N].光明日報,2011-08-20(005). [Cheng Jinhua. Management of Natural Resource: The Basic Task of Ecological Civilization Construction [N]. Guangming Daily, 2011-08-20(005).]endprint

[4]Hirschman A O. The Strategy of Economic Development [M]. New Haven: Yale University Press, 1958.

[5]謝高地,魯春霞,成升魁,等.中國的生態空間占用研究[J].資源科學, 2001,23(6):20-23. [Xie Gaodi, Lu Chunxia, Cheng Shengkui, et al. Evaluation of Natural Capital Utilization with Ecological Footprint in China [J]. Resources Science, 2001,23(6): 20-23.]

[6]劉建興,顧曉薇,李廣軍,等.中國經濟發展與生態足跡的關系研究[J].資源科學, 2005,25(5):33-39. [Liu Jianxing, Gu Xiaowei, Li Guangjun, et al. Economic Development and Ecological Footprint in China [J]. Resources Science, 2005,25(5):33-39.]

[7]譚秋成. 關于生態補償標準和機制[J].中國人口·資源與環境, 2009,19(6):1-6. [Tan Qiucheng. Ecocompensation Standard and Mechanism [J]. China Population Resources and Environment, 2009,19(6):1-6.]

[8]楊開忠.哪個省的生態更文明?:中國各省區市生態文明水平大排名[J].中國經濟周刊,2011,12:34-39. [Yang Kaizhong. Which Province More Civilized? :Chinese Each Provincial Ecological Civilization Level Ranking [J]. China Economic Weekly, 2011,12: 34-39.]

[9]白楊,黃宇馳,王敏,等.我國生態文明建設及其評估體系研究進展[J].生態學報,2011,31(20): 6295-6304. [Bai Yang, Huang Yuchi, Wang Min, et al. The Progress of Ecological Civilization and Its Indicator System in China [J]. Acta Ecologica Sinica, 2011,31(20):6295-6304.]

[10]劉某承,蘇寧,倫飛,等.區域生態文明建設水平綜合評估指標[J].生態學報,2014,34(1):97-104. [Liu Moucheng, Su Ning, Lun Fei, et al. An Integrated Indicator on Regional Ecological Civilization Construction [J]. Acta. Ecological Sinica, 2014,34(1):97-104.]

[11]Sokal R R, Thomson J D. Applications of Spatial Autocorrelation in Ecology [J]. Developments in Numerical Ecology, 1987,14:431-466.

[12]Sokal R R, Oden N L. Spatial Autocorrelation in Biology: Methodology [J]. Biological Journal of the Linnean Society, 1978,10(2):199-228.

[13]鄒艷芬,陸宇海.基于空間自回歸模型的中國能源利用效率區域特征分析[J].統計研究,2005,(10):67-71. [Zou Yanfen, Lu Yuhai. Chinese Energy Spatial Autoregressive Models Using Efficiency Analysis Based on Regional Characteristics [J]. Statistical Research, 2005,(10):67-71.]

[14]成金華,陳軍,李悅.中國生態文明發展水平測度與分析[J].數量經濟技術經濟研究,2013,30(7):36-50. [Cheng Jinhua, Chen Jun, Li Yue. Research on the Measurement of Chinas Ecological Civilization Development Level [J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2013,30(7):36-50.]

[15]Beekerman. Economic Growth and the Environment: Whose Growth? Whose Environment? [J]. World Development, Elsevier, 1992,(4):481-496.

[16]張曉旭,馮宗憲.中國人均GDP的空間相關與地區收斂:1978-2003[J].經濟學(季刊),2008,7(2):399-414. [Zhang Xiaoxu, Feng Zongxian. Spatial Correlation and Regional Convergence in Percapita GDP in China: 1978-2003 [J]. China Economic (Quarterly), 2008,7(2):399-414.]

[17]林毅夫,劉明興.中國的經濟增長收斂與收入分配[J].世界經濟,2003,(8):3-14,80. [Lin Yifu, Liu Mingxing. Growth Convergence and Income Distribution in China [J]. World Economy, 2003,(8):3-14,80.]

[18]吳玉鳴.中國省域經濟增長趨同的空間計量經濟分析[J].數量經濟技術經濟研究,2006,(12):101-108. [Wu Yuming. A Spatial Econometric Analysis of China′s Provincial Economic Growth Convergence [J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2006,(12):101-108.]

[19]李國璋,霍宗杰.我國全要素能源效率及其收斂性[J].中國人口·資源與環境,2010,20(1):11-16. [Li Guozhang, Huo Zongjie. Total Factor Energy Efficiency of China and Its Convergence[J]. China Population Resources and Environment, 2010,20(1):11-16.]

[20]潘文卿.中國區域經濟差異與收斂[J].中國社會科學,2010,(1):72-84,222-223. [Pan Wenqing. The Differences and Convergence of Regional Economic in China [J]. Social Sciences in China, 2010,(1):72-84,222-223.]endprint