農(nóng)民發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的意愿及影響因素研究

凡蘭興 樊卓思

摘 要:生態(tài)農(nóng)業(yè)是未來農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向。文章基于廣西366農(nóng)戶的問卷調(diào)查,應用回歸模型對農(nóng)民發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的意愿及影響因素進行分析。結(jié)果表明,有81%以上的農(nóng)民愿意發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)。農(nóng)民的文化程度、生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品價格高、少用農(nóng)藥化肥、國家政策支持、鄰居生產(chǎn)行為對農(nóng)民發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的意愿影響顯著。應采取加強農(nóng)民教育、加快生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品市場建設、完善激勵政策、樹立生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)典型等多種措施促進生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。

關鍵詞:農(nóng)民;生態(tài)農(nóng)業(yè);意愿;影響因素

中圖分類號:F323.22 文獻標識碼 A文章編號:1004-1494(2015)02-

生態(tài)農(nóng)業(yè)不但可以維持農(nóng)業(yè)生態(tài)的可持續(xù)發(fā)展,而且有助于我國糧食安全長期目標的實現(xiàn)[1]。同時,發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)是建設“美麗鄉(xiāng)村”的基礎保障。因此,生態(tài)農(nóng)業(yè)是未來農(nóng)業(yè)發(fā)展的趨勢。然而,農(nóng)民是生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主體,農(nóng)民發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的積極性如何,對生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展至關重要。為此,本課題組于2014年7-8月對廣西3縣1郊區(qū)366農(nóng)戶(民)進行問卷調(diào)查,目的是了解農(nóng)民發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的意愿及影響因素,為政府職能部門制定相關農(nóng)業(yè)政策提供參考。

一、調(diào)查內(nèi)容及數(shù)據(jù)特征分析

1975年美國學者菲什拜因(Fishbein)和阿耶茲(Ajzen)提出的“理性行為理論”(Theory of Reasoned Action,TRA)認為,人是理性的,在做出某一行為之前,會綜合自身的價值判斷,考慮別人可能會產(chǎn)生的看法及社會規(guī)范。1985年由“理性行為理論”與“多屬性態(tài)度理論”結(jié)合發(fā)展而來的“計劃行為理論”認為,通過“個人態(tài)度”、“知覺行為控制”、“主觀規(guī)范”三個變量可以測量人的行為意向。一般來說,個人態(tài)度越積極、知覺行為控制越強、別人越支持,行為意向就越大,反之就越小。根據(jù)這一理論,結(jié)合發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的基本特征,本次調(diào)查主要是考察不同個體特征的農(nóng)民,發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)受“資金不足”、“經(jīng)營規(guī)模小”、“勞動強度大”、“產(chǎn)品產(chǎn)量低”、“少用化肥農(nóng)藥”、“產(chǎn)品售價高”、“減少環(huán)境污染”、“技術水平低”、“國家政策支持”、“鄰居生產(chǎn)行為” 10個因素影響的認可程度。調(diào)查問卷中,將農(nóng)民發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的意愿分為愿意和不愿意2種程度,將農(nóng)民對“資金不足”等10個影響因素的認可程度分為非常認可、比較認可、一般、不太認可、很不認可5種情況。

本次調(diào)查的3縣1郊區(qū),每個縣(郊區(qū))發(fā)放問卷100份,共發(fā)放問卷400份,收回有效答卷366份。接受調(diào)查的農(nóng)民女性占62%,男性占38%;年齡45歲(含)以上的占71%,45歲以下的占29%;小學及以下文化程度的占24%,初中文化程度的占48%,高中(中專)文化程度的占23%,大專及以上文化程度的占5%;家庭常年勞動力1人的占51%,2人的占40%,3人及以上的占9%。

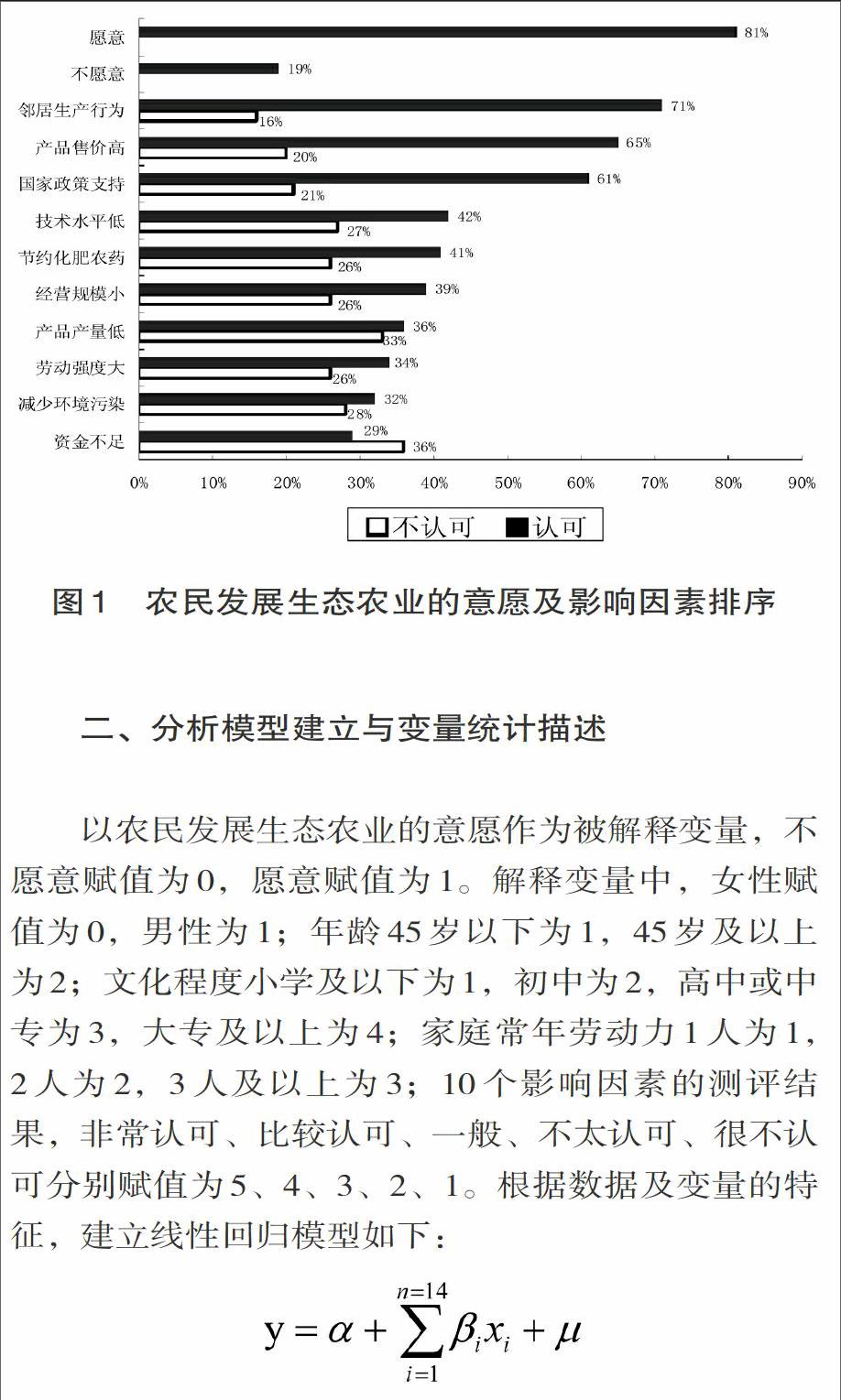

調(diào)查結(jié)果顯示:共有297位農(nóng)民愿意發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè),占接受調(diào)查農(nóng)民人數(shù)的81%。農(nóng)民對“資金不足”等10個影響因素的認可(非常認可和比較認可)情況是:農(nóng)民對“鄰居生態(tài)種養(yǎng)”的影響認可人數(shù)最多,達260人,占接受調(diào)查人數(shù)的71%,然后依次是產(chǎn)品售價高(237人,占65%)、國家政策支持(223人,61%)、技術水平低(153人,42%)、少用化肥農(nóng)藥(150人,41%)、經(jīng)營規(guī)模小(143人,39%)、產(chǎn)品產(chǎn)量低(132人,36%)、勞動強度大(125人,34%)、減少環(huán)境污染(117人,32%),認可人數(shù)最少的是資金不足的影響,只有106人,占接受調(diào)查人數(shù)的29%。農(nóng)民對10個影響因素的不認可(很不認可和不太認可)情況是:農(nóng)民對“資金不足”的影響不認可人數(shù)最多,達130人,占接受調(diào)查人數(shù)的36%,然后依次是產(chǎn)品產(chǎn)量低(121人,33%)、減少環(huán)境污染(102人,28%)、技術水平低(99人,27%)、勞動強度大(95人,26%)、經(jīng)營規(guī)模小(95人,26%)、少用化肥農(nóng)藥(95人,26%)、國家政策支持(77人,21%)、產(chǎn)品售價高(72人,20%),不認可人數(shù)最少的是鄰居生產(chǎn)行為的影響,只有59人,占接受調(diào)查人數(shù)的16%。見圖1。

二、分析模型建立與變量統(tǒng)計描述

農(nóng)民發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的意愿作為被解釋變量,不愿意賦值為0,愿意賦值為1。解釋變量中,女性賦值為0,男性為1;年齡45歲以下為1,45歲及以上為2;文化程度小學及以下為1,初中為2,高中或中專為3,大專及以上為4;家庭常年勞動力1人為1,2人為2,3人及以上為3;10個影響因素的測評結(jié)果,非常認可、比較認可、一般、不太認可、很不認可分別賦值為5、4、3、2、1。根據(jù)數(shù)據(jù)及變量的特征,建立線性回歸模型如下:

式中y為農(nóng)民發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的意愿,α為回歸截距,βi為解釋變量的回歸系數(shù),xi為解釋變量,u為誤差項。模型變量統(tǒng)計學描述見表1。

由表1可看出,農(nóng)民發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的意愿平均值為0.8115,這表明,總體上農(nóng)民是愿意發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的。農(nóng)民對影響因素認可度較高的是鄰居生產(chǎn)行為、產(chǎn)品售價高、國家政策支持,認可度均值分別為3.6757、3.5135、3.4595;然后依次是技術水平低、少用化肥農(nóng)藥、勞動強度大、經(jīng)營規(guī)模小、減少環(huán)境污染、產(chǎn)品產(chǎn)量低、資金不足。這與前述的農(nóng)民認可率與不認可率高低的排序基本一致。

三、模型運行結(jié)果與影響因素討論

運用 SPSS21. 0 軟件對數(shù)據(jù)進行回歸分析,結(jié)果見表2。

由表2可知,在模型中有5個因素對被解釋變量影響顯著。其影響的方向、具體影響程度及顯著性分析如下:

(1)農(nóng)民文化程度。農(nóng)民文化程度對農(nóng)民發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)有正向影響,非標準化系數(shù)為0.641,顯著性為0.012。即農(nóng)民文化程度每提高1單位,農(nóng)民發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的概率增加0.641單位。農(nóng)民的文化水平屬于農(nóng)民自身的條件,屬于知覺行為控制內(nèi)在控制因素。文化水平通過影響農(nóng)民的行為信念從而間接影響農(nóng)民的行為態(tài)度、主觀規(guī)范和知覺行為控制,并最終影響農(nóng)民發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的行為意向和行動。所以,農(nóng)民受教育程度越高,越可能發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)。endprint

(2) 產(chǎn)品售價高。對農(nóng)民發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)有正向影響,非標準化系數(shù)為0.596,顯著性為0.013。這表明,在市場經(jīng)濟條件下,農(nóng)民發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)首先考慮的是經(jīng)濟利益問題。目前農(nóng)民生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品商品率不斷提高,發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)好,得到商販的青睞和廣大消費者的喜愛,農(nóng)產(chǎn)品價格高,有經(jīng)濟利益。所以,生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品價格越高,農(nóng)民越愿意發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)。

(3)少用農(nóng)藥化肥。對農(nóng)民發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)有正向影響,非標準化系數(shù)為0.459,顯著性為0.063。發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)一般不用或少用化肥農(nóng)藥,不僅可以減少農(nóng)民購買化肥和農(nóng)藥的支出,提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量,而且還可以減少環(huán)境污染,有利于人與生態(tài)環(huán)境和諧相處,進而提高農(nóng)民生產(chǎn)和生活環(huán)境質(zhì)量。這表明,發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)農(nóng)民不僅關注自身經(jīng)濟利益,而且與農(nóng)民環(huán)境意識不斷增強相關。

(4)國家政策支持。對農(nóng)民發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)有正向影響,非標準化系數(shù)為0.250,顯著性為0.097。國家政策是農(nóng)民發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)主觀規(guī)范參考的重要對象。國家約束性政策工具的應用,有利于提高農(nóng)民的環(huán)保意識和規(guī)范農(nóng)民的生產(chǎn)行為;國家激勵性政策和基礎服務性政策的應用,有利于提高農(nóng)民發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的積極性。國家政策支持對農(nóng)民發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的影響較大,表明了目前農(nóng)民的政策意識增強,只要有國家政策的支持和鼓勵,農(nóng)民就愿意發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)。

(5)鄰居生產(chǎn)行為。對農(nóng)民發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)有正向影響,非標準化系數(shù)為0.204,顯著性為0.074。一個人的意愿和行為既與他的態(tài)度和價值觀念相關,又容易受社會環(huán)境尤其是周圍人的觀點和行動影響。與城鎮(zhèn)居民相比,農(nóng)民的文化水平較低,視野不夠開闊,所以在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中從眾心理比較重。一般來說,周圍的人種什么,如何種,很多人就會跟風效仿。

四、結(jié)論與政策建議

(一)結(jié)論

生態(tài)農(nóng)業(yè)是未來農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向。通過對廣西366農(nóng)戶的調(diào)查及運用回歸模型進行分析,本研究發(fā)現(xiàn):有81%的農(nóng)民愿意發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)。農(nóng)民發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的影響因素有多種,但影響顯著的,主要是農(nóng)民的文化程度、生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品價格高、少用化肥農(nóng)藥、國家政策支持、鄰居生產(chǎn)行為。要提高農(nóng)民發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的積極性,應高度重視這些影響因素,采取積極有效的應對措施。

(二)政策建議

1.加強農(nóng)民教育,提高農(nóng)民文化和農(nóng)技水平。生態(tài)農(nóng)業(yè)是在生態(tài)生產(chǎn)力觀指導下,運用生態(tài)工程技術武裝的優(yōu)質(zhì)、高效、集約農(nóng)業(yè)[2]。目前農(nóng)戶要保持一個相對穩(wěn)定的生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量,要生產(chǎn)出衛(wèi)生安全、質(zhì)量達標的綠色農(nóng)產(chǎn)品,需要農(nóng)民具有較高的科學文化素質(zhì)。農(nóng)民科學文化素質(zhì)越高,視野越開闊,越容易掌握生態(tài)農(nóng)業(yè)知識,越能發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)。因此,要進一步抓好農(nóng)村教育,加強農(nóng)村義務教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)教育;舉辦各種農(nóng)技培訓班,如“生態(tài)農(nóng)業(yè)科技示范戶班”、“村支書大專班”、“生態(tài)農(nóng)業(yè)建設帶頭人班”等指導廣大農(nóng)民,充分吸收傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)精華,用生態(tài)農(nóng)業(yè)理念武裝頭腦[3]。

2. 加快市場建設,擴大生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品有效需求。隨著人民生活水平不斷提高,以及食品安全意識不斷增強,生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品需求不斷增加,市場價格不斷提高。但目前生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品市場的建設仍滯后,生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品的流通不順暢。在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),一些地區(qū)農(nóng)民生態(tài)種養(yǎng),然而當把產(chǎn)品拿到集市上去賣的時候,很多消費者不會辨別什么是生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品,產(chǎn)品的真正價值還無法通過現(xiàn)有的市場體系得以實現(xiàn),農(nóng)民沒有獲得相應的利益。加快生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品市場建設,首先是要完善生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品認證制度,讓消費者放心購買和食用。其次是完善國家糧食最低收購價差價體系,對同一品種不同品質(zhì)的糧食設定差價,以普通品種糧食為基礎制定最低收購價格,然后對優(yōu)質(zhì)品種及生態(tài)糧食給予適當加價[4],合理拉開不同品質(zhì)糧食差價。再次是理順生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品的中間物流環(huán)節(jié),協(xié)助生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品進入大型超市、形成品牌效應。同時,要求農(nóng)民合作社嚴格按照生態(tài)農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)標準和企業(yè)訂單,為農(nóng)戶提供合格的生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)原材料,并組織農(nóng)戶認真負責地生產(chǎn),為市場提供合格的生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品。

3.創(chuàng)新激勵政策,增強農(nóng)民發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)動力。發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)承擔著較大的機會成本,如使用環(huán)境友好型的投入品和操作規(guī)程勞動強度較大、時間較長、產(chǎn)量偏低,而且風險加大。這會使一些農(nóng)民對生態(tài)農(nóng)業(yè)持懷疑和恐慌態(tài)度,農(nóng)民缺少發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的熱情。然而,發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)具有較強的外部性,受益的是整個社會,因此,采取相應的補償措施促使農(nóng)戶進行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)是合理與必要的[5]。政府應出臺農(nóng)業(yè)生態(tài)投資補償、生態(tài)農(nóng)業(yè)優(yōu)先貸款、優(yōu)惠銷售生物性肥料等一系列激勵政策,引導農(nóng)戶、企業(yè)及社會各界向生態(tài)農(nóng)業(yè)投資;財政投入適當向生態(tài)農(nóng)業(yè)傾斜,并把生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標準、生態(tài)農(nóng)業(yè)科技推廣等體系建設納入財政預算;建立區(qū)域性、公益性的生態(tài)農(nóng)業(yè)建設科技服務網(wǎng)絡,切實加強公益性循環(huán)經(jīng)濟型生態(tài)農(nóng)業(yè)建設農(nóng)技服務[6]。

4.樹立先行典范,引領農(nóng)民共同發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)。有學者認為,在我國一些地區(qū),農(nóng)民不愿接受生態(tài)農(nóng)業(yè)并不是反對生態(tài)農(nóng)業(yè),而是有其他社會需求的考慮,如嫌農(nóng)家肥臟、臭、不衛(wèi)生,使用農(nóng)家肥怕人瞧不起,靠人工防蟲太耽誤時間等[7]。所以,要發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè),應鼓勵一些農(nóng)戶發(fā)展生態(tài)種養(yǎng),為其他農(nóng)戶樹立榜樣,消除眾多農(nóng)戶的種種懷疑和顧慮,增強其發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的信心。根據(jù)各地的資源稟賦,結(jié)合市場需求,開展生態(tài)農(nóng)業(yè)試驗區(qū),建立一些操作性強、效益顯著、輻射性強的“樣板性示范工程”[8]。同時,大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織,支持和引導更多農(nóng)戶發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)。

參考文獻:

[1]付恭華,王 瑩,鄢幫有.生態(tài)農(nóng)業(yè)與中國未來的糧食安全[J].江西農(nóng)業(yè)大學學 報:社會科學版, 2013(3):289-294.

[2]羅賢宇,俞白樺,曾麗萍.鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展策略研究[J].福建農(nóng)林大學學報:哲學社會科學版,2014 (1):22-26.

[3]黃 璜. 湖南生態(tài)農(nóng)業(yè)建設的難點與對策[J].湖南農(nóng)業(yè)大學學報:社會科學版,2010 (2):10-11.

[4]蘭錄平.我國糧食最低收購價政策的效應和問題及完善建議[J].農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化研究,2013(05):513-517.

[5]陳洪昭.生態(tài)農(nóng)業(yè)建設中的農(nóng)戶行為探討[J].當代經(jīng)濟管理, 2010(5):40-42.

[6]董友濤.循環(huán)經(jīng)濟型生態(tài)農(nóng)業(yè)建設研究——以桂北經(jīng)濟區(qū)為例[J].桂海論叢,2010(6):83-86.

[7]崔海洋.試論發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)中思想的轉(zhuǎn)變——韓國與中國西南少數(shù)民族地區(qū)比較[J].當代韓國,2008(4):30-34.

[8]肖清清,周炫.重慶市循環(huán)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展模式初探[J].重慶科技學院學報:社會科學版,2012(3):83-85.

責任編輯 莫仲寧

通訊地址:廣西南寧市大學路188號 廣西民族大學5坡27棟2102號

郵編 530006 凡蘭興 收

電 話:13878816596 E: fanlanxing@163.comendprint