人力資源評估,該動用“關系”了

全巍

通常來說,企業人力資源評估大致分為三個層次,分別是人力資源業務評估、人力資源內部關系評估、企業人力資源戰略定位評估。目前,大多數企業的人力資源評估工作集中在業務評估層面,如:招聘渠道選取是否合理,人員測評手段是否得當,薪酬政策的激勵導向是否正確,勞動用工政策是否存在風險等。由此帶來的問題是工作中往往是“頭痛醫頭、腳痛醫腳”,缺乏從人力資源組織的角色分工及作用機制這一基礎性要素出發,來深入開展優化工作。

目前,國內外許多大型企業的人力資源部門均在向人力資源三支柱模型的組織架構轉型。由于企業發展階段和管控模式等因素的差異,其中既有轉型較為成功的華為、騰訊、美的等企業,也有在實施過程中選擇回退到傳統人力資源管理模式的海爾。借助三支柱模型進行企業人力資源評估不僅適用于轉型為三支柱架構的企業,也同樣適用于傳統人力資源部門,因為其梳理了人力資源內部各種角色的“關系”。

“三支柱模型”評估核心:

三種角色、六種關系

三支柱模型由政策專家、服務中心、業務伙伴三種角色組成,且相互之間存在作用關系。根據三支柱模型,三種角色分別為:

政策專家:負責制定政策、優化流程、確定標準、文化培養等,是人力資源工作的風向標;

服務中心:負責各項日常事務的處理,注重服務的標準化和效率,需要依托強大的信息系統;

業務伙伴:負責落實政策、分析需求、反饋問題、員工溝通,為人力資源和業務單元搭建橋梁。

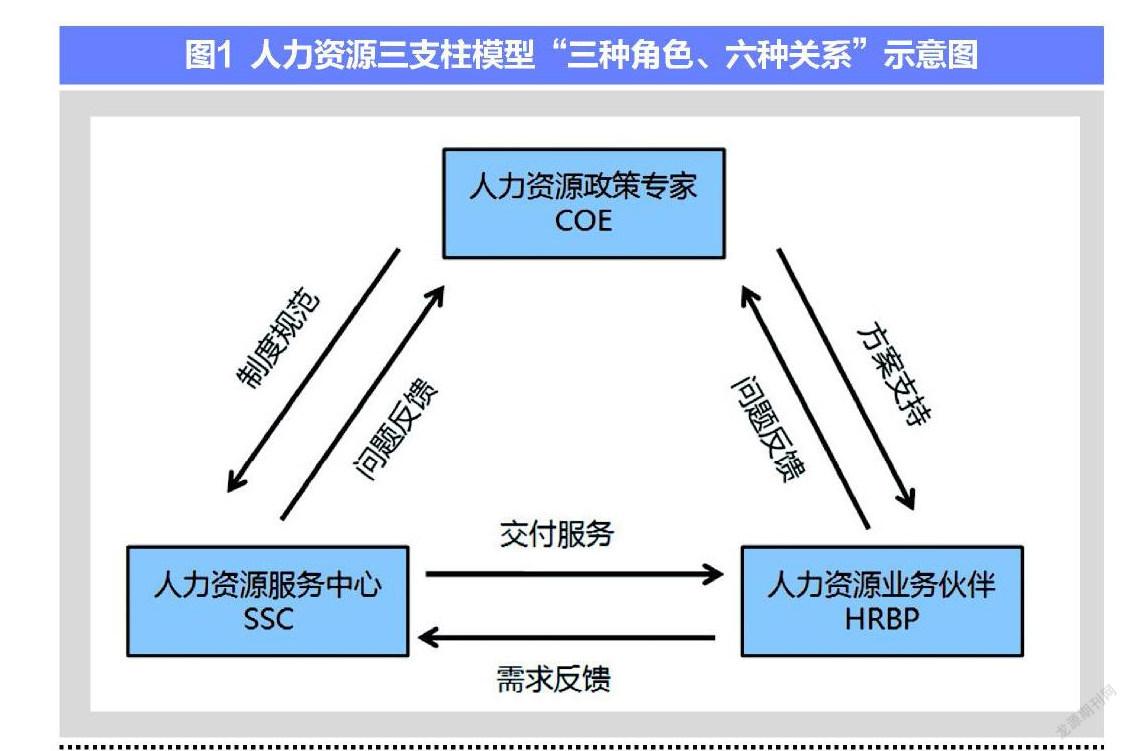

三種角色之間存在六種關系(見圖1),分別為:

人力資源政策專家為業務伙伴提供方案支持;

人力資源政策專家為人力資源服務中心建立制度規范;

人力資源服務中心向人力資源專家進行問題反饋;

人力資源業務伙伴向人力資源專家進行問題反饋;

人力資源服務中心為人力資源業務伙伴提供交付服務;

人力資源業務伙伴對人力資源服務中心進行需求反饋。

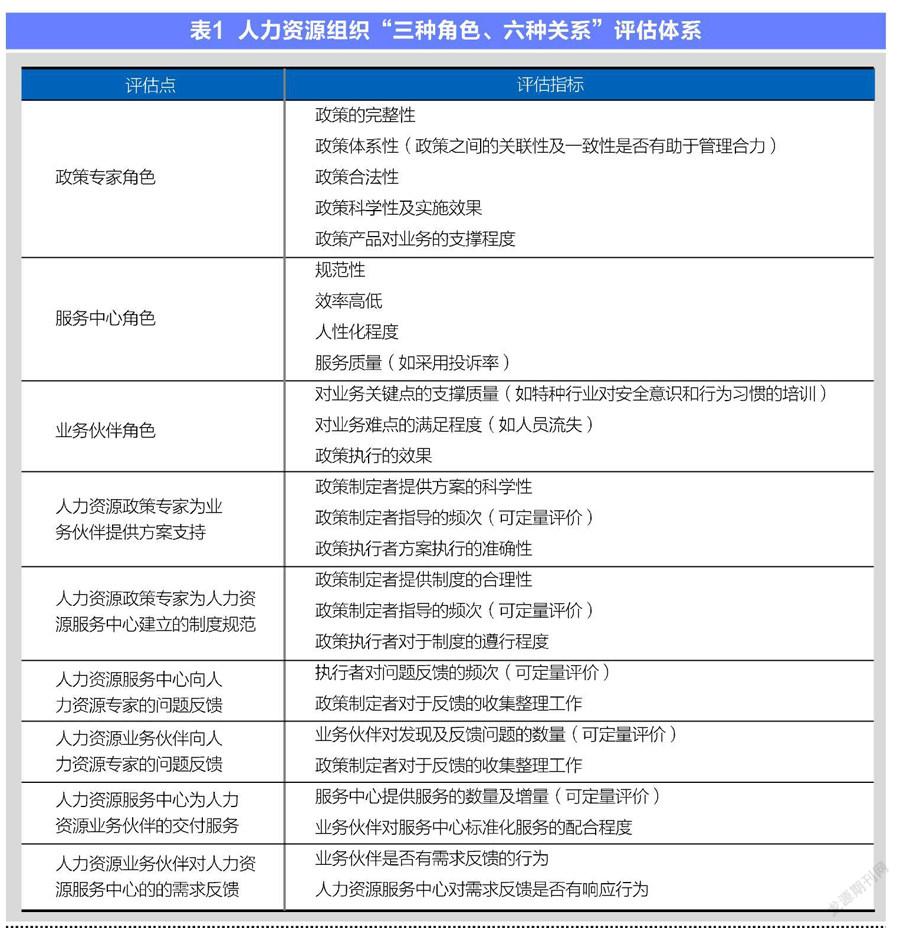

三支柱模型對應的三種角色、六種關系為人力資源工作者(以下簡稱“HR”)提供了關注的要點,據此,人力資源部門可以制訂出完善的評估體系(見表1)。該評估體系下的評估工具既有定量指標,也有定性指標,其中更多的是在一定的數量統計和行為觀察基礎上給出的客觀評價。人力資源部門也可以根據上述評估指標再設計出具體的評估量表。通過整體評估,企業可以發現當前組織中存在的突出問題,并有針對性地予以解決。需要指出的是,該評估體系不僅適合傳統人力資源部門,也適用于在三支柱模型下建立的新型人力資源組織。

評估中不可忽視的關鍵問題

通過表1所述指標對傳統人力資源部門進行評估時可以發現,傳統的人力資源部門在三種角色、六種關系中往往存在以下幾方面問題,也是HR在評估及完善階段需要格外關注的:

職責劃分混亂,部分角色或缺失或過分側重

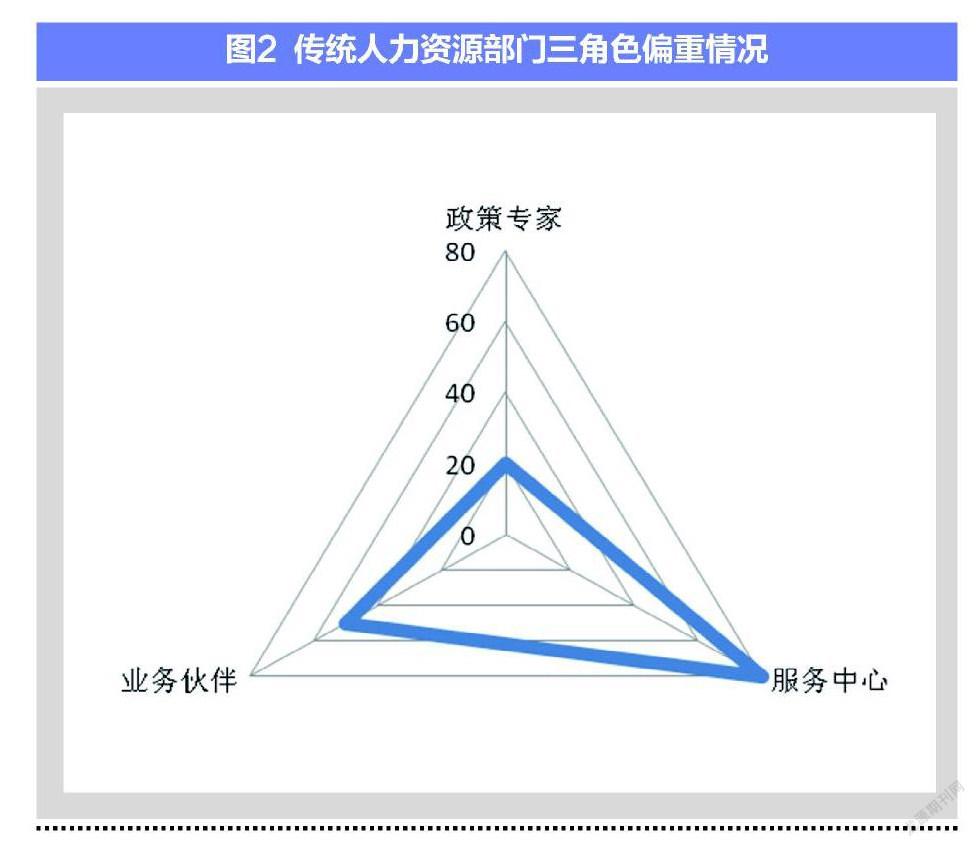

通常,由于骨干人才的缺失及分工不清,傳統人力資源部門往往側重于服務中心和業務伙伴的日常執行性工作。更有甚者,日常工作占用了較多的人力、物力,甚至分工存在重復疊加,而政策性工作則缺乏相關的責任人,工作長期處于勉力維持的狀態(見圖2)。

各角色工作不夠深入,無法有效地支持業務發展和文化營造

工作開展側重于執行,缺乏相關的反饋、討論和改進等管理優化活動。以考核工作為例:

服務中心角色精力集中在表單處理、結果匯總等日常工作上,工作量大但處理效率低,針對考核過程

中存在的考評時間拖沓、表單混亂等現象未能通過流程優化予以解決;業務伙伴工作主要集中在日常考核的執行上,對評分標準不一致現象未能通過制度解釋來予以解決,對績效的導向未能通過制度宣貫來進行引導,對業務單元考評過程中出現的評分指標不合理不能及時反饋修訂需求,導致績效考核不能有效促進業務單元的發展;績效政策與企業文化割裂,績效政策的制定缺乏明確的導向性,無法促進企業氛圍的營造;對執行過程中出現的問題不能及時的收集、歸納并提出改進性意見,致使績效體系流于形式。

執行者(業務伙伴、服務中心)面向政策制定者的反饋較少,或意見反饋不被重視

通常,由于政策制定往往在工作中處于更高層次,因此作為被指導的服務中心及業務伙伴往往側重于具體業務的操作,無法思考提煉操作過程中存在的問題,沒有將問題反饋至政策制定者。另外一種情況是,即便有相關的問題反饋,但由于缺乏重視或者缺乏相關的匯總、整理和再指導機制,導致問題反饋流于形式。這一問題在跨產業及跨區域的大型集團當中尤為突出。

政策制定者對執行者(業務伙伴、服務中心)的指導傾向于一次性而非持續性

在政策制定之初,政策制定者對人力資源業務伙伴和服務中心進行宣貫及工作指導,但是后期缺乏持續的指導、檢查及優化改進,導致其對政策的理解及執行出現偏差。

服務中心職能與業務伙伴職能之間職責劃分不清或互動較差

服務中心側重于標準化業務的批量操作,業務伙伴側重于個性化的執行及需求收集。企業的信息化程度、標準化程度直接關系到二者工作量的大小,導致未能在統一管理及個性化服務之間取得較好的平衡。

因此,人力資源部門在借助“三支柱”模型進行評估時,應重視以下問題:

需要認識到三種角色、六種關系中必然存在的沖突

人力資源體系中,部分沖突是無法被完全消滅的,如政策專家制定政策的統一性與各業務伙伴需求的差異性之間必然存在沖突。對人力資源部門開展評估,目的在于減少沖突,優化組織管理,而不是徹底消滅沖突。企業更多的是認識到這種沖突的客觀存在,通過相對靈活的政策和管理方式進行優化,而不是通過鐵腕管理去挑戰高度統一政策下的沖突。

評估過程中需要平衡好定性評估與定量評估的關系

評估工作必然涉及評估方法的使用,大致來說,就是定性評估和定量評估。諸如反饋頻次、反饋數量、服務質量等指標,可以定量統計;對于政策的合理性等內容,可以結合政策執行過程中反映出來的問題給出定性評價。由于傳統人力資源部門三角色的高度復雜性,同時也缺乏相關的統計數據來源,因此定性評估的可操作性更強、效果更好。

針對問題建立相應的機制是人力資源管理優化落地的保障

評估的落腳點在于優化工作的落地,這就需要企業制訂出切實有效的措施。比如普遍存在的執行者與政策制定者之間溝通不暢問題。如果建立諸如例會反饋、定期的制度梳理等專門機制,并進行有效的統計、整理,就能有針對性地解決問題。若只是為了評估而評估,沒有手段的持續跟進,評估工作必然流于形式。 責編/張曉莉