西部地區新型城鎮化問題研究

張丹丹 陳坤

摘 要:近年來,隨著西部大開發戰略的實施,我國西部地區新型城鎮化發展呈現出加速的態勢,但是與東部地區和全國城鎮化發展相比,西部地區新型城鎮化的發展仍然滯后。本文指出西部地區新型城鎮化過程中存在的城鎮化總體發展水平滯后、城鎮化發展結構不合理、城鄉居民生活水平差距大的突出問題,并提出一系列的對策建議:合理規劃城鎮布局,注重中小城市作用;優化產業結構,著重發展第三產業;發揮政府的職能,以推進西部地區新型城鎮化發展。

關鍵詞:西部地區;新型城鎮化;問題;對策

1 引言

對于城鎮化建設,十六大提出了“走中國特色的城鎮化道路”,十七大的進一步補充是,“按照統籌城鄉、布局合理、節約土地、功能完善、以大帶小的原則,促進大中小城市和小城鎮協調發展”[1],黨的十八大明確提出了“新型城鎮化”概念,中央經濟工作會議進一步把“加快城鎮化建設速度”列為2013年經濟工作六大任務之一。我國目前在大力推進新型城鎮化建設,我國西部地區土地遼闊、人口和民族眾多,各類資源豐富,是我國經濟社會發展和現代化進程的一個重要組成部分,所以研究西部地區新型城鎮化對我國現代化建設有著重要意義。

2 國內外研究綜述及評價

(一)國外研究綜述

國外關于城鎮化的研究較早,城鎮化也叫城市化,西班牙的工程師A.Serda于1867年在其著作《城鎮化的基本理論》中最早提出城市化這個概念[2]。國外的發達國家和發展中國家由于經濟發展水平的差異城鎮化發展模式也大不相同,因此國外關于城鎮化的研究主要集中于城鎮化發展模式。

一是政府調控下的市場主導型城鎮化。西歐等市場經濟發達的國家,市場機制在其城市化進程中發揮著主導作用,政府通過法律、行政和經濟手段,引導城鎮化的健康發展[3],城鎮化與工業化、市場化協同發展。在城鎮化初期,西歐各國存在著公共基礎設施薄弱、環境污染嚴重、重大疾病流行等問題,于是國家從宏觀層面進行了干預和調控:英國頒布了《公共衛生法》和《環境衛生法》,對城鎮化帶來的公共衛生問題進行管制;德國也頒布了《聯邦建設法》、《聯邦建設促進法》等一系列法規,規范市政府基礎設施建設,發揮城鎮對區域經濟社會發展的輻射帶動作用。

二是以美國為首的自由放任式城鎮化。市場在美國城鎮化發展的過程中發揮著十分重要的作用。聯邦政府由于調控手段薄弱而無法對以資本為導向的城鎮化發展進行有效的引導,從而導致城鎮化發展的自由放任,其突出表現為過度郊區化,20世紀90年代以來美國意識到過度郊區化所帶來的土地資源浪費嚴重、經濟成本居高不下、生態環境破壞愈演愈烈和貧富差距加大等一系列社會問題,提出了“精明增長”的理念,倡導合理利用土地,鼓勵公共參與,保護社會公平。

三是以拉美為代表的受殖民地制約的發展中國家城鎮化。由于拉美和非洲大部分國家屬于西方列強的殖民地,其經濟發展長期受到制約,所以與其他歐美國家的城鎮化發展模式不同,表現為外來資本主導下的工業化與自身落后的傳統農業經濟并存,工業發展落后于城鎮化,政府調控不力,最終導致其過度城市化。產生眾多社會問題,人口過度集中、交通阻塞、住宅擁擠和犯罪率上升等問題。

(二)國內研究綜述

目前,我國正在積極推進新型城鎮化建設,國內學者獻關于西部地區新型城鎮化道路的研究主要集中在以下幾方面:

一是對西部地區新型城鎮化動力機制的研究。張沛、吳瀟(2012)構建了西部地區城鎮化發展的“四力”驅動動力系統,即外部力量的拉動力、區域市場環境的內聚力、農村內部的擴張力和產業結構調整的吸引力[4]。劉世薇(2013)等人從動力因子視角對黑龍江墾區的動力機制進行了研究,得出其城鎮化動力表現為典型的“內生性增長”[5]。李曉曼(2014)認為制度創新和技術創新是西部地區新型城鎮化的動力引擎,政府行為和外資是輔助動力[6]。

二是對西部地區新型城鎮化發展模式的研究。黃海(2005)等人從西部地區自身的經濟社會客觀條件出發,選取以小城鎮為重點,大中小城市和小城鎮協調發展的城鎮化發展模式[7]。曹宗平(2011)認為西部地區應把新型城鎮化重點放在科學有序的縣城建設上,來解決西部地區面臨的農村剩余勞動力轉移、生態環境保護和社會發展等問題[8]。具體分析川西民族地區,高輝(2013)等人認為川西民族地區應該用消費拉動經濟發展模式發展新型城鎮化[9]。

三是對西部地區新型城鎮化路徑的研究。吳江(2010)通過對重慶的分析,提出了“市場導向與政府推動“的多元化新型城鎮化發展路徑[10]。鄧祥征(2013)等人提出西部地區城鎮化可持續發展的路徑:“二元”城鎮化發展路徑、進一步完善西部城鎮基礎設施水平的路徑、構建長期穩定的綠色城鎮發展路徑、立足功能分區并結合城鎮化戰略格局優化城鎮化發展路徑[11]。何熊浪、畢佳麗(2014)從人口轉移、產業發展、社會建設和生態文明等方面分析,提出了走具有西部地區特色的城鎮化發展路徑[12]。

3 西部新型城鎮化存在的問題

西部大開發以來的十幾年,西部地區新型城鎮化發展過程中的經濟、基礎設施、公共服務等都得到了快速發展,但同時西部地區新型城鎮化發展過程中也存在著許多問題。

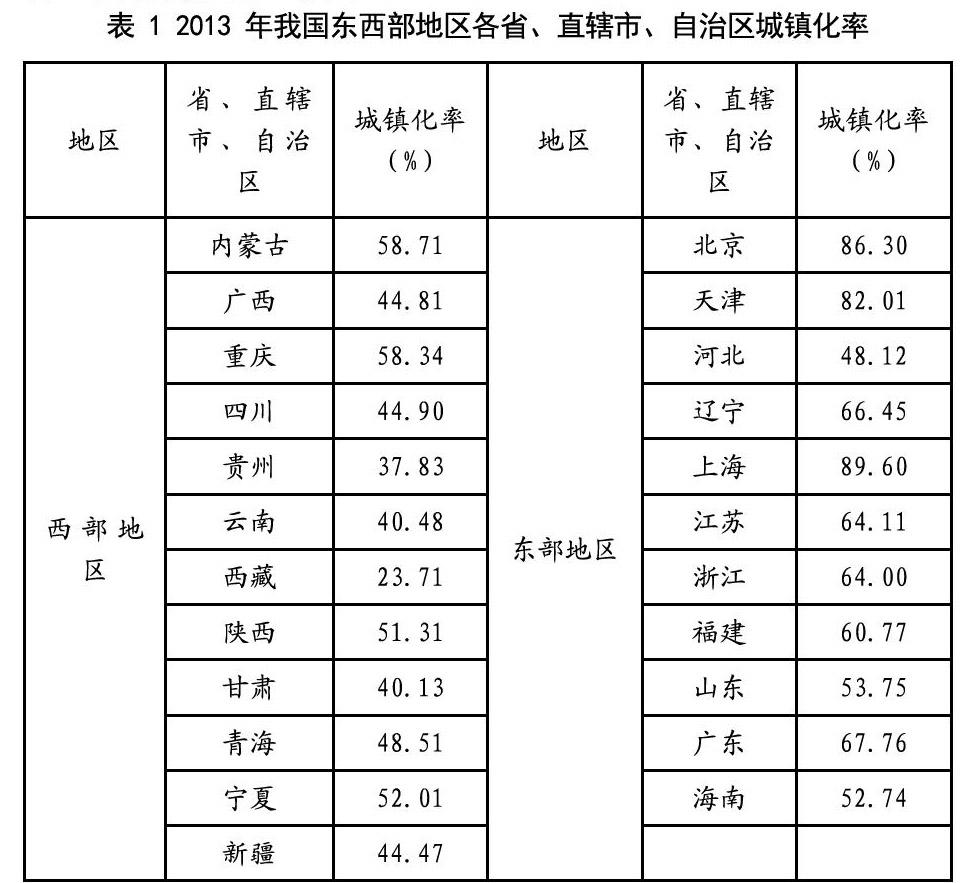

1.城鎮化總體發展水平滯后,內部發展不均衡

由于受大型山系、長期邊緣經濟及西部邊陲地理區位的影響,西部地區多屬集少數民族、貧困及脆弱生態環境于一體的老少邊窮地區[13],城鎮化發展水平極為滯后。2013年,全國城鎮化率為 53.7%,西部地區與全國相差近9個百分點,僅為45%左右。隨著西部大開發戰略的實施,近年來西部地區新型城鎮化發展呈現出加速的態勢,2005年至2013年,西部地區城鎮化率增加近10個百分點。但從表1看,西部地區城鎮化總體發展水平仍相對滯后,與東部地區存在較大的差距。2013年西部地區中除了內蒙古、重慶城鎮化率高于全國平均水平外,其他省(區)均低于全國平均水平,其中貴州、西藏的城鎮化率還不足40%,可見,西部地區的城鎮化整體水平較低且內部各省發展極不平衡,不同省份間差距很大。

2.城鎮化發展結構不合理

西部地區新型城鎮化發展結構不合理主要表現在產業結構、城鎮空間布局方面。

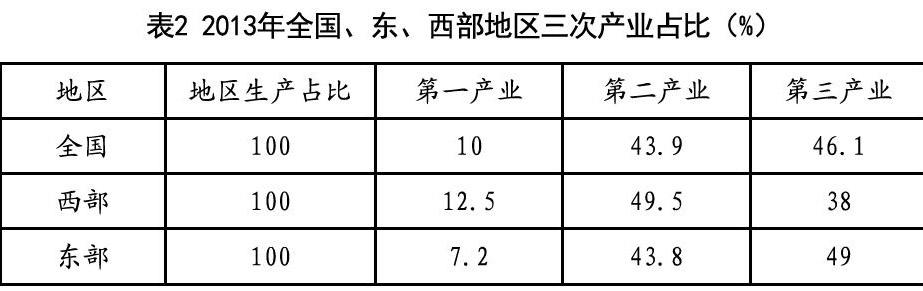

(一)產業結構不合理。

由表2得,2013年,西部的產業結構中,三次產業增加值占西部地區生產總值的比重分別是12.5%,49.5%,38%,呈現“二三一”的產業結構特征。同期,全國平均為10%,43.9%,46.1%;東部為7.2%,43.8%,49%。由此可得,西部地區存在著產業結構不合理的現象,其中第一產業和第二產業占比偏高,而以服務業為主的第三產業占比過低,發展嚴重滯后。由于地理位置的限制,西部地區主要靠礦產初級開發、石油化工業、裝備制造業及化學工業等來發展,形成了以重工業為主的產業特征。“二三一”的發展模式嚴重影響了西部地區的新型城鎮化。

(二)城鎮空間布局不合理

雖然近年來西部地區新型城鎮化水平在不斷提高,但同時存在城鎮空間布局不合理的現象。第一,我國西部地區各省( 市、自治區)的城鎮化水平差異較大,整體城鎮分布不均衡。由表1知,2013年內蒙古、重慶、陜西、寧夏的城鎮化率均在50%以上,有六個省的城鎮化率在40%—50%,西藏城鎮化水平竟低至23.71%,與城鎮化率最高的內蒙古相差35個百分點,說明西部地區各省份間城鎮化發展極不協調。第二,西部地區的城市體系等級結構比例不合理,大城市較少,中小城市偏多。2012 年底,西部地區中小城市占西部城市總數的61%,且中小城市呈現出數量多、質量低、高分散的特點,無法形成集聚效應因而難以起到帶動周圍農村經濟發展的作用。大城市因數量少且缺少中小城市的支撐形成了孤立發展的局面,導致城市規模效應無法充分地發揮,從而西部地區新型城鎮化無法順利推進。

3.城鄉居民生活水平差距大

新型城鎮化應是城鄉融合的城鎮化,從城鄉關系來看西部新型城鎮化的城鄉發展失調,主要表現為居民生活水平方面。由于地理位置、政策等因素的影響,西部地區城鎮化過程中城市對農村的帶動作用不強,導致西部城鄉居民發展差距較大。一方面,2012年,我國西部地區城鎮居民人均可支配收入達到20600元,農村居民人均可支配收入達到6027元,城鄉居民收入比(以農村居民收入為1)為3.42,可見,農村居民相比城鎮居民人均可支配收入低的多。另一方面,2012年,我國西部地區城鎮居民恩格爾系數達到38.2%,農村居民恩格爾系數達到40.1%,農村居民恩格爾系數大于城鎮居民。

4 對策建議

1.合理規劃城鎮布局,全面提升西部城鎮化發展

城鎮空間結構優化對西部新型城鎮化的推進有著重要的作用。首先是要城鎮空間協調。西部城鎮沿主要交通線路分布,呈現為城鎮群或城鎮帶,各城鎮帶的功能整體來看趨同且彼此在空間上相互獨立,導致城鎮間的關聯帶動效應不強和內部各省發展不均衡,因而無法提升西部地區整體城鎮化發展水平。因此,在西部地區新型城鎮化過程中,要根據各城鎮的特點實現城鎮的差異化發展與周邊城鎮協調發展。并且通過擴大規模、優化內部結構和加強基礎設施來加快成渝、關中平原、滇中、呼包等區域城市的發展,充分發揮這些城市的增長極作用,最終

形成一個開放協調的城鎮空間系統。其次,要實現大、中、小城市和小城鎮的空間及比例的協調[14]。西部地區突出特點是大城市較少,中小城市偏多,且中小城市呈現出數量多、質量低、高分散的特點,較少的大城市孤立發展。要壯大省會等大城市的規模并圍繞孤立的大城市建立一些中小城鎮,充分發揮大城市的輻射帶動作用并形成城市規模聚集效應,同時重視具有區位優勢的中小城市的發展,通過土地制度、戶籍制度、社會保障制度的改革,使其功能日益完善,提高其吸納農村人口的能力,帶動周邊小城鎮的發展。最終形成以城市群為主體形態( 魏后凱,2014) ,大中小城市及小城鎮協調發展的“多中心網絡化”城鎮空間格局[15],全面提升西部城鎮化發展水平。

2.注重發揮地方政府的職能

西部地區作為國家重點扶貧地區、少數民族集中區,經濟增長動力極為不足,需要政府通過相關政策進行扶持以消除其經濟增長的外部瓶頸性障礙,實現西部地區的跨越式發展。在西部地區新型城鎮化過程中地方政府應發揮能動性作用,地方政府應致力于解決區域發展不均衡的問題,打破城鄉二元經濟結構,通過城鎮化使老百姓收入增加。在新型城鎮化過程中,西部地區地方政府要改變傳統發展道路,充分利用其豐富的資源并引進先進的科技將傳統的粗放型發展轉變為循環發展模式,走出一條科技含量高、經濟效益好、資源消耗少、環境污染少、人力資源得到充分發揮的新型工業發展道路,進而以工業化帶動城鎮化發展。由于西部地區社會生產力水平的落后,公共基礎設施的不完善制約了西部新型城鎮化的發展。因此,西部地區地方政府應加強公共基礎設施的建設,建立起完善的社會保障體系,加大醫療、教育、養老等的投入進而促進新型城鎮化的發展。同時西部地方政府應該利用積極引進外資和吸引民間資本等方式擴寬融資渠道,解決資金短缺的問題,

3.優化產業結構,大力發展第三產業

西部地區產業結構的不合理嚴重制約了其新型城鎮化進程,因此要不斷優化產業結構加快經濟發展,進而推動西部地區城鎮化發展。一方面,轉變農業增長方式,發展現代農業。西部地區第一產業占比偏高,但質量低,而農業是西部地區的基礎產業,因此西部地區應充分利用其優勢資源,引進先進技術并通過股份合作、家庭農場、專業合作等多種形式發展現代農業。現代農業的發展會提高土地、勞動力效率,因而西部地區可以減少第一產業的比重從而優化產業結構,對新型城鎮化形成有力支撐。另一方面,發展第三產業,促進城鎮化發展。西部地區以服務業為主的第三產業占比過低,發展嚴重滯后。對于生態環境資源、民俗資源和文化歷史資源豐富的城鎮,要根據當地自然資源特色發展旅游事業。充分利用西部地區獨特的自然景觀、民族風情和文化積淀, 大力發展旅游產業和文化創意產業[16],積極推進第三產業的發展并提高其在三次產業結構中的比重,努力實現三次產業協調發展。

5 結論

西部地區屬于我國的欠發達地區,西部地區新型城鎮化有利于促進西部地區經濟的發展,十分有利于解決我國東、西部地區越來越突出的發展不平衡以及差距拉大等問題,對有效的解決我國貧困問題和實現我國現代化建設有著重要意義。新型城鎮化有利于西部地區的發展,因此對西部地區新型城鎮化道路的研究,有著十分重要的理論和實踐意義。

參考文獻

[1]陳華新,宋斌. 城鎮化建設中的人民文化生活的建設與研究[J]. 中華民居(下旬刊),2014,10:217-218.

[2]繆細英,廖福霖,祁新華. 生態文明視野下中國城鎮化問題研究[J]. 福建師范大學學報(哲學社會科學版),2011,01:22-27.

[3]王秀玲. 對國外城鎮化發展的思考[J]. 河北師范大學學報(哲學社會科學版),2006,04:42-45.

[4]吳瀟、張沛《西部地區城鎮化的影響機制及動力系統研究》[J] 安徽農業科學,2012,40(3):1802-1805,1833

[5]劉世薇、張平宇、李靜《黑龍江墾區城鎮化動力機制分析》 地理研究 2013年11月

[6]李曉曼 《中國西部新型城鎮化動力若干問題研究》 改革與戰略 2014年第三期

[7]黃海、李炎諦《西部地區城鎮化模式選擇》,《商場現代化》2005年12月(下)總第453期

[8]曹宗平《西部地區既有城鎮化模式的弊端與現實選擇偏好》,《當代經濟研究》2011年第2期

[9]高輝、陳波、舒慶亞《川西民族地區新型城鎮化發展模式研究》2013年8月

[10]吳江 《重慶新型城鎮化推進路徑研究》[D] 西南大學,2010,4:129-134

[11]鄧祥征、鐘海玥、白雪梅、趙濤、李勇、王苗 《中國西部城鎮化可持續路徑的探索》 中國人口·資源與環境 2013年10月;

[12]何熊浪、畢佳麗 《我國西部地區新型城鎮化發展路徑探索》 中國井岡山干部學院學報 2014年1月 ;

[13]黃亞平 . 欠發達山區縣域新型城鎮化動力機制探討—以湖北省為例 [J]. 城市規劃學刊:2012(4):45-49.

[14]吳福象,沈浩平.新型城鎮化、創新要素空間集聚與城市產業發展[J].中南財經政法大學學報,2013,(4):36-43.

[15]魏后凱. 中國城鎮化進程中的兩極化傾向與規模格局重構[J]. 中國工業經濟,2014( 3)

[16]周英. 西部地區城鎮化中存在的主要問題及對策研究[J]. 未來與發展,2014,01:97-101.

[17]陳坤. 四川省消費需求對經濟增長影響的研究[J]. 成都行政學院學報,2015,01:51-55.

[18]陳坤. 基于外部性視角的巨災保險供求失衡分析[J]. 吉林工商學院學報,2015,01:89-91.

[19]曹東亞,陳坤. 博弈視角下我國證券投資基金道德風險防范研究[J]. 浙江萬里學院學報,2015,02:5-9.

[20]陳坤,楊立生. 基于經濟學視角的巨災保險供求失衡分析[J]. 安徽行政學院學報,2015,03:46-52.

作者簡介

張丹丹(1990-),女,河南新鄉人,云南民族大學經濟學院碩士研究生,研究方向:國民經濟學;

陳坤(1989-),男,安徽合肥人,云南民族大學經濟學院碩士研究生,研究方向:金融學。