中職學校實習護生職業倦怠狀況的調查

林春梅,古源

(湛江衛生學校,廣東湛江524037)

中職學校實習護生職業倦怠狀況的調查

林春梅,古源

(湛江衛生學校,廣東湛江524037)

目的了解中職學校實習護生職業倦怠的狀況。方法采用職業倦怠正式調查問卷(MBI-GS國內版)對在本地區3家“三甲”醫院實習的5所中職學校護生進行職業倦怠問卷調查。結果被調查的中職護生中,50.9%出現輕度職業倦怠,4.2%出現中度職業倦怠。不同性別護生、是否為獨生子女護生職業倦怠各維度得分比較,差異有統計學意義(P<0.05)。結論中職護生在臨床實習過程中會出現職業倦怠,學校、醫院及臨床帶教教師應采取措施幫助實習護生消除職業倦怠,增強實習護生的職業認同感,減少護理人才流失。

職業倦怠;實習護生;中職學校

我國的護理教育包括學校期間的理論學習和醫院的臨床實習,其中護生的臨床實習是護理教育中尤為重要的環節,是護生向護士角色轉換的主要階段,是護生從學校向社會的過渡,是護生將課堂所學的理論知識和操作技能應用于臨床護理工作中的必要環節[1]。臨床實習質量的高低關系到護理人才的素質和護理教育的整體質量。護生在臨床實習的中后期,由于各種原因導致其出現職業倦怠情緒,嚴重影響著他們的實習質量[2]。所以,了解護生實習過程中的倦怠情況十分必要。為了解中職學校護生在實習過程中的職業倦怠情況,筆者于2013年4月對在本地區3家“三甲”醫院實習的5所中職學校護生采用中文版MBI-GS量表進行職業倦怠問卷調查,現報告如下。

1 資料與方法

1.1對象

選取在本地區3家“三甲”醫院實習的5所中職學校實習護生為調查對象,其學歷均為中專,年齡18~21歲,均已實習6~8個月。

1.2方法

1.2.1問卷調查法采用職業倦怠正式調查問卷(MBI-GS國內版)進行不記名問卷調查,使用統一指導用語。發放問卷600份,一周后回收有效問卷503份,有效問卷回收率83.8%。其中男護生37人,獨生子女護生156人。

1.2.2調查工具采用由Michael Leiter教授開發、李超平教授修訂的職業倦怠正式調查問卷(MBI-GS國內版)。該量表包括情緒衰竭(第1~5題)、去人格化傾向(第6~9題)、個人成就感(第10~15題)3個維度。采用Likert 7級評分法,0代表“從不”,6代表“十分頻繁”。其中個人成就感(10~15題)維度反向計分。各維度得分=該維度的得分相加/條目數。3個維度得分相加<5分為零倦怠,5~8分為輕度倦怠,8~12分為中度倦怠,>12分為重度倦怠[3]。該量表內容效度指數CVI為0.813,檢測該量表內部一致性Cronbach'α系數為0.767,情緒衰竭、去人格化傾向和個人成就感3個維度的內部一致性系數分別為0.701、0.734及0.676。

1.3數據處理

采用Excel錄入數據,應用SPSS16.0統計軟件進行分析,計量資料采用t檢驗,計數資料采用χ2檢驗。

2 結果

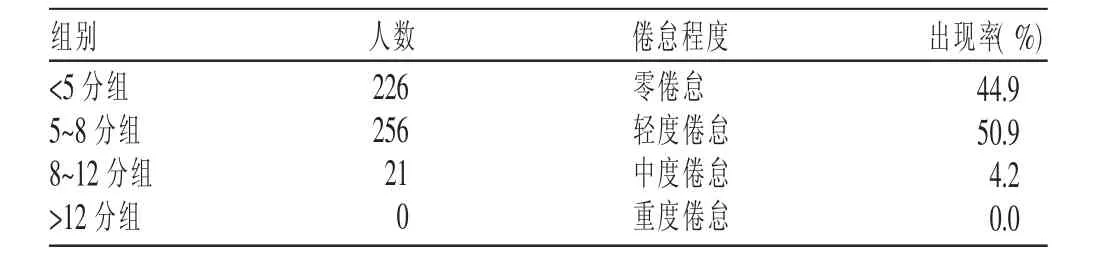

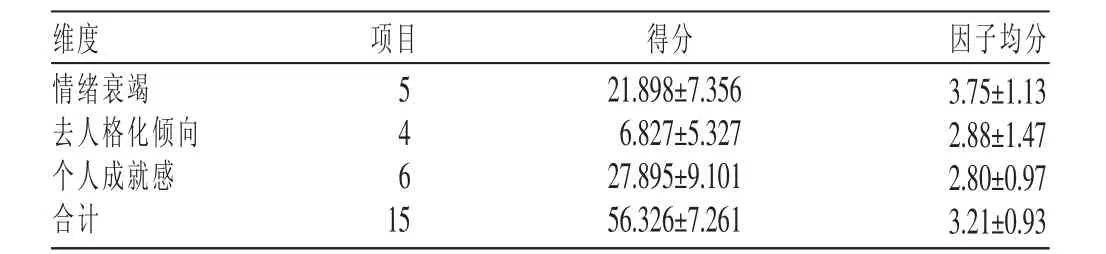

2.1中職護生職業倦怠狀況(見表1~2)

表1 中職護生職業倦怠不同程度分布

表2 中職護生職業倦怠各維度得分情況(x±s,分)

2.2中職男女護生職業倦怠比較(見表3)

表3 中職男女護生職業倦怠比較(x±s,分)

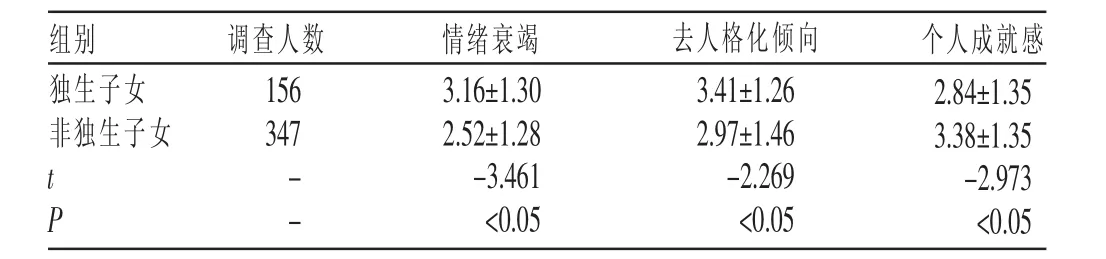

2.3獨生子女與非獨生子女中職護生職業倦怠狀況(見表4)

表4 獨生子女與非獨生子女中職護生職業倦怠比較(x±s,分)

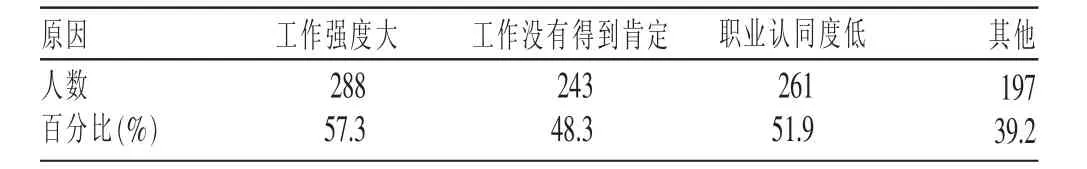

2.4中職護生職業倦怠原因(見表5)

表5 中職護生職業倦怠原因

3 討論

職業倦怠是在從事連續、緊張、大量的工作而又無法獲得預期目標時產生的一種對工作的厭惡和冷淡,對服務對象的退縮和不負責任及由此所導致的身心耗竭狀態[4]。Maslach等[5]認為職業倦怠是個體在工作中長期產生的不良情緒和人際關系壓力的延遲反應。在被調查的503名中職護生中,50.9%出現輕度職業倦怠,4.2%出現中度職業倦怠。

3.1中職實習護生職業倦怠原因分析

3.1.1工作強度大臨床護理工作量大,實習護生跟著帶教教師完成工作,由學校進入三班倒的工作狀態,對體力和精力都是巨大的挑戰,時間一長,護生就吃不消,從而造成身體疲憊,進而產生工作倦怠。本調查中有57.3%的中職護生認為護理工作強度大是產生職業倦怠的原因。

3.1.2工作沒有得到肯定在實習中,雖然護生和實習醫生都接受了專業教育,但患者和其家屬卻對他們區別看待,都認為護士不需要受到重視和尊敬,而對醫生卻很尊重,且把疾病的好轉和痊愈只看成是醫生的功勞,對護士的辛勤付出視而不見。護生會覺得辛苦的護理工作得不到應有的肯定,且社會地位低,因而產生職業倦怠。本調查中有48.3%的中職護生認為工作沒有得到肯定是產生職業倦怠的原因。

3.1.3職業認同度低由于中職實習生的身份,護生在實習過程中較難取得患者及其家屬的信任,很多操作都得不到患者及其家屬的配合,患者及其家屬甚至拒絕護生為他們操作,導致護生自卑和沮喪。加之護理工作繁重、壓力大、風險高、收入低,致使護生對護士職業認同度低,萌發轉行念頭。本調查中有51.9%的中職護生認為職業認同度低是產生職業倦怠的原因。

3.1.4其他因素護生年齡小且多是獨生子女,實習中出現的很多問題不能獨立應對,容易產生挫敗感,且工作環境差、工作單調重復、溝通能力弱、缺乏工作靈活性等都使得護生容易產生職業倦怠。本調查中有39.2%的中職護生認為這些因素是產生職業倦怠的原因。

3.2中職實習護生職業倦怠的性別差異

由表3可見,女護生較男護生更容易產生職業倦怠(P<0.05)。筆者認為這與專業思想穩定性和心理素質有關。男護生在選擇報讀護理專業時,已經對就業前景、工作性質、社會對其的看法等深思熟慮;而女護生有部分是聽家長話而報讀護理專業的,并非自己的意愿,一旦受到挫折就容易產生職業倦怠情緒。而且女護生心理素質比男護生差,不善于排解不良情緒和緩解工作壓力,所以更容易產生職業倦怠。

3.3中職實習護生職業倦怠的獨生子女與否差異

由表4可見,獨生子女護生較非獨生子女護生更容易產生職業倦怠(P<0.05)。筆者認為這與獨生子女依賴性強、自理能力差、不善于處理人際關系、缺乏吃苦耐勞的工作精神及心理素質差有關。據石彩秋等[6]研究表明,獨生子女心理健康水平低于非獨生子女護士(P<0.05),獨生子女護士較非獨生子女護士存在更多的心理問題(P<0.05)。

3.4中職護生職業倦怠對策

3.4.1注重護生專業思想穩定性教育,樹立崇高的專業理想學校在進行護理專業知識和技能教育的同時,要強化護生職業認同感和護理理念的教育,提高護生對護理工作的認識。讓護生明白,護理是一門藝術、一種理念甚至是一種生活方式[7];讓護生懂得和認同護理工作的崇高,使護生熱愛護理事業、堅定護理信念,樹立崇高的專業理想,從而降低護生職業倦怠。

3.4.2加強護生溝通能力培訓,提升護生溝通技巧周菊珍等[8]認為,溝通不暢,即使工作很努力,也很難滿足患者多方面的要求,導致提供的護理服務與服務對象的期望值有一定的差距,容易造成護患糾紛,加重心理壓力,促使產生工作倦怠。良好的溝通能力有利于建立融洽的護患關系和保持良好的同學及師生互動關系,從而形成良好的工作氛圍,這使護生感到愉快,可減少職業倦怠情緒。而且運用良好的溝通技巧與患者交流,使患者對其更滿意,自己也更有成就感,因此有良好溝通技巧的護生更滿意自己的工作[9],同時有利于提升職業認同感。護理教育中對護生溝通能力的培訓,可運用Peplau人際關系理論提高其溝通交流能力[10]。

3.4.3運用護生社會支持系統,為護生倦怠情緒筑一堵“防火墻”學校、教師、實習單位、家庭、同學和朋友是構成護生社會支持系統的主要因素。社會支持系統是護生出現倦怠情緒最好的“防火墻”,學校的關懷鼓勵、實習單位及帶教教師的關愛重視、家人的體貼照顧、朋友的理解愛護、同學的幫助都可以及時消除護生產生的職業倦怠情緒,使其以良好的心態完成臨床實習,降低護生職業倦怠的發生率。

3.4.4注重護生思維能力培訓,增強護生工作靈活性工作靈活性是指一個人對工作變化的適應能力。護理工作不是簡單機械地執行醫囑,而是運用自己獨立思維的能力及時處理變化,這種思維能力需要有靈活的思維方式及豐富的理論知識。護理教育者在教學過程中,注重護生思維能力的培訓,可增強護生工作靈活性,降低護生職業倦怠。

[1]穆欣,邊祥博.護理學生畢業實習倦怠量表的初步研制[J].醫學前沿,2013(1):112-113.

[2]孫榮.本科護生實習期的職業倦怠及對策[J].齊齊哈爾醫學院學報,2008,29(2):194-196.

[3]馬國平.應對措施培訓對專科護生職業倦怠感的影響[D].濟南:山東大學,2012.

[4]Kitaoka Higashiguchik,MonikawaY,Miurak,et al.Burnout and risk factors for arteriosclerotic disease:follow-up study[J].J Occup Health,2009,51(2):123-131.

[5]Maslach C,Schaufeli W B,Leiter M P.Job Burnout[J].Annu Rev Psychol,2001(52):397-422.

[6]石彩秋,于靜蕊.獨生子女護士工作壓力與心理健康水平相關性研究[J].中國健康心理學雜志,2005,13(2):155-157.

[7]高文.在本科教育中增加職業認同教育[J].護理實踐與研究,2009,6(13):81-83.

[8]周菊珍,李宏,陳丕績,等.低年資護士職業倦怠與工作壓力源的相關性分析[J].中國實用護理雜志,2011,27(5):71-72.

[9]Grove S.Shaping effective communication skills and therapeutie relationships at work:the foundation of collaboration[J].AAOHNJ,2005,53(4):177-182.

[10]袁媛,方仕婷,周紅娣,等.Peplau人際關系理論在護士溝通能力訓練中應用的效果評價[J].中國實用護理雜志,2013,29(26):54-56.

G526.5

B

1671-1246(2015)22-0121-02