大學外語教師職業認同的個案研究

溫劍波

(北京大學 教育學院,北京 100871)

1.研究背景

全球化和國際化帶來了知識在國際系統中的傳播,這對我國大學外語教學既是機遇也是挑戰。知識和人才的循環給外語教學注入了活力和動力但也使大學外語教師處在國際人才競爭和國際知識系統的雙重壓力下。目前中國大學外語教學的主體還是本土外語教師,即那些由國內院校外語學院或機構培養的,未在海外獲得學位的教師為主。他們所面臨的迫切需求和挑戰是使自己的學識跟上全球化和國際化發展的步伐,以勝任專業角色日益復雜和充滿沖突的要求。由于大學外語教師在我國是一個龐大的群體,他們在入職資格、教育背景、教學對象、學術環境、科研經歷等方面不僅與其他類大學教師存在很大不同,即便是與同類院校的英語專業教師也存在一定的差異。對大學外語教師職業認同的研究,有助于我們理解和認識在今天急劇變化的學校中,什么樣的感覺像一名大學外語教師,以及他們是如何應對這些變化的。

2.問題的提出

新世紀以來,中國大學英語經歷了較大規模的課程改革和教師聘用改革,伴隨著全球化、國際化進程的速度加快,大學外語教師面臨著更多的困惑和掙扎,因此了解大學外語教師的內心世界,尤其是他們的職業認同已成為了促進其職業發展的一個主要課題,也是提高大學外語教學質量的一個重要途徑。教師職業認同感為教師專業化發展奠定了良好的心理基礎,教師的專業成長和發展是教師職業認同導向和定位的結果(張敏,2006:28-33)。大學教師職業身份認同在教師專業發展和教學中的作用至關重要。帕爾默(1998)認為教學的本質不是某種特定教學方法的運用,而是教師在何種程度上將身份認同融入教學當中,因為教師的教學是基于“我是誰”的認知基礎之上。因此,如果大學教師認為“我”是一個“教書匠”,那么他就會用工匠的方式行事。如果“我”是一個“孔夫子”,他就會在智慧中行走。大學教師的職業認同感直接影響到教學和學習的效果。

已有的研究缺乏對大學外語教師專業認同的復雜性和多樣性的關注,基于實證資料開展的認同研究也很少,而專門針對本土大學外語教師這一特殊類別的研究更少。本研究以北京某高校大學外語教師為例,對處在國際化和國際知識系統中的大學外語教師具有怎樣的職業認同這一問題進行探討,旨在通過他們的內心世界揭示出他們的職業認同觀。

3.研究概念與框架

3.1 職業認同

學者對職業認同的界定,大多采用特征說,即把職業認同界定為一系列表征教師的職業特征。因此職業認同是動態的,隨著時間的發展,通過相關的他人、事件和經驗而改變,可以通過職業的相關特征來表征。職業認同與特定的職業相關,教師職業認同則與教師這個職業特征相關。職業認同是多維的,包括一系列子認同(Beijaard,1995:281-294)。職業認同不是固定的、預設的,而是在各種社會情境和環境中解釋行為、語言、日常實踐,或從為它們賦予意義的人與人之間的關系中發展而來(Dillabough,1999:373-394)。職業認同并不是一個穩定的實體,它不能被解釋為固定的或單一的,它是有一個聯合體或動態的平衡,即職業自我形象與一系列教師認為他應該扮演的角色之間保持平衡(Volkmann,1999:293-310)。Beijaard(2004:107-128)等認為教師職業認同的構建不僅需要一定的個體情景因素,而且依托一定的組織因素。他歸納了教師職業認同的幾個特征:首先,職業認同是一個對經驗的詮釋和再詮釋的持續過程,不僅要回答“現在的我是誰?”這個問題,還要回答“我要成為怎樣的‘我’?”其次,教師職業認同包括很多子認同,這些子認同在不同的社會情境和社會關系中是不同的;再次,教師職業認同不是獨立存在的,還包括個人因素和情境因素,職業認同需要在一定的情境中構建;最后,機構或組織在教師職業認同中扮演著重要的角色。

筆者認為教師職業認同有以下幾個特征:(1)教師的職業認同是動態的、變化的;(2)教師的職業認同是復雜且非單一的,需要一定的情景構建;(3)教師的職業認同是多樣的,包含很多子認同;(4)教師的職業認同受學校組織和機構的影響但同時具有能動性。

3.2 大學外語教師職業認同

國內對大學外語教師職業認同的研究很少,只有少數間接與英語教師職業認同相關的文獻。高一虹等(2000:89-98)的研究采用訪談法探討了中國大學英語教師在科研方面對自我的看法,并總結了四種不同的認同分類:理論專職研究者、教師研究者、做研究的教師和單純教書的教師。劉熠(2010:35-39)收集了來自國內10所大學共31名公共英語教師關于教學隱喻的反饋,通過對隱喻的構成、隱喻所蘊含的教學理念以及未來對隱喻的可能修改等內容的分析,探討了中國大學公共英語教師的教學隱喻中所蘊含的教師職業認同。郝彩虹(2010:84-90)基于擁有職后讀博經歷的大學英語教師的深度訪談,探究了這些教師專業認同的變化及傾向,她將教師的職前職后認同分為生產性、附加性、削減性、分裂性以及零變化等五種認同變化。

泰勒(1999)提出了大學教師學術認同的概念,認為學術認同是社會生活的必要條件,能給人一種歸屬感、一種個人意義感、一種連續性和一致性。大學教師的學術認同至少可分為三個層次:第一層次的學術認同與教師的工作場所有關,包含教師與雇主、工作的關系。教師的自我標識是通過他所在工作機構、所從事工作的類型來表征的。第二層次的學術認同是對學科的認同。在這一層面上,教師的認同通過指向學科來表征,如我是一個生物學家。第三層次的認同是教師對自己作為大學教師/學術界人士(academic)的認同。這些研究為我們深入理解大學外語教師專業認同的復雜性提供了很好的視角和啟示。

本研究對大學教師職業認同定義為:大學教師對教職、教學、研究具有意義的整體理解和建構的過程和狀態,在這個過程中逐漸發展,確認自己的教師角色和教師職業的認同程度。具體而言本文的大學外語教師職業身份認同主要是指大學外語教師在全球化、國際化的國際知識系統中對自身位置與角色的確認與追求。

3.3 研究框架

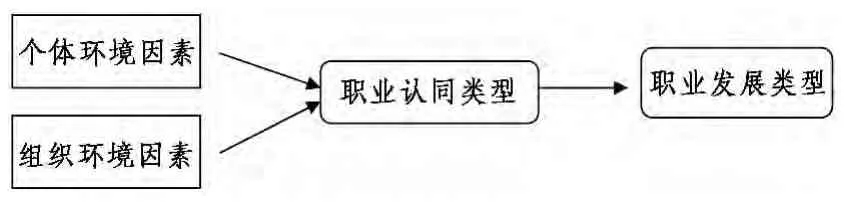

本文更多集中于某類特定對象特定時期的研究,盡管教師的職業認同在一定程度上存在交叉狀況,但本研究中外語教師職業認同趨向較為單一、明確,專業認同缺少變化。基于研究內容,本文的分析框架如下:

表1 研究框架圖

4.研究方法

4.1 數據收集方法

本文選用深度訪談法進行數據收集。訪談不僅能夠了解受訪者的所思所想(包括價值觀念、情感感受和行為規范)、生活經歷以及耳聞目睹的事件,并且能夠了解他們對這些事件的意義解釋,具有較大的靈活性和對意義進行解釋的空間。同時,訪談能夠提供比較廣闊、整體性的視野,從多重角度進行比較深入、細致的描述(陳向明,2000:169)。

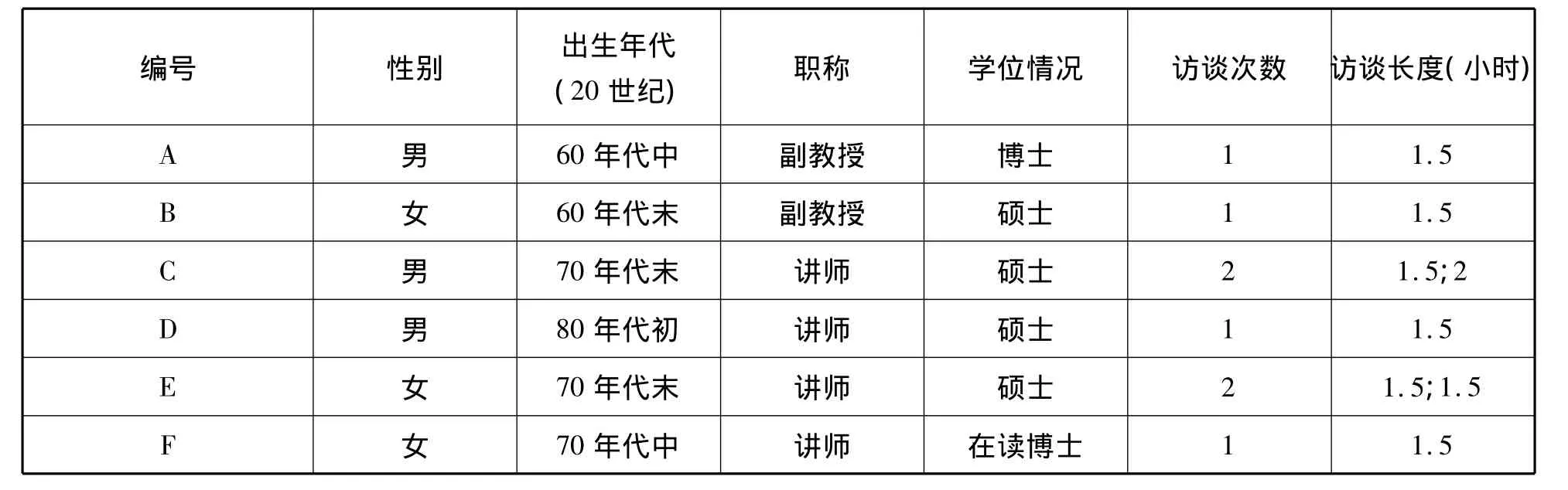

表2 受訪者的基本情況

本文采用目的性抽樣原則,所選取的受訪者均為沒有留學經歷的外語教師,受訪者中四人為講師,兩人為副教授;有三位女性,三位男性;四位講師的年齡在30-35歲;兩位副教授的年齡在40歲左右。為了研究的方便,六位受訪者分別被標記為A、B、C、D、E、F。針對受訪者,作者先后進行了 10次訪談,每次訪談的時間大約1.5個小時,在征得受訪者的同意后,進行了錄音。需要說明的是,受訪者的抽樣中主要考慮的是符合本土條件的方便抽樣的策略,對性別、年齡、職稱、行政職務等并無刻意的挑選,也不存在希望通過質的研究方法得出明顯具有推廣性的亞群體特征的“前設”。

4.2 數據分析方法

本研究中,在對材料進行三級編碼整理和初步分析的基礎上又深入了分析——以類屬分析為主,兼有情景分析,從而能夠使兩種方法取長補短。情境分析可以為類屬分析補充血肉,而類屬分析可以幫助情境分析理清意義層次和結構。結合兩者可以達到共時性與歷時性的統一,不僅可以在敘述一個完整歷時性故事的同時進行共時性的概念類別分析,而且可以在共時性的概念類別框架內敘述歷時性的故事。這樣做可以比較完整的保存當事人實際生活經歷的原貌,而不是人為地將其進行概念上的切割與情節上的拼湊(陳向明,2000:297)。

具體來說,在本研究中,研究者將收集到的數據歸為三大類五個小類:(1)教師職業認同的迷失:曲線型認同和原點型認同;(2)教師職業認同的愿景:直線型認同;(3)教師職業認同的影響因素:個人環境和組織環境。

5.資料分析與討論

5.1 曲線認同與原點認同——大學外語教師職業認同的迷失

教師不認同大學外語學科共同體和外語教師的身份,對其他專業的認同以及對個人興趣與第二職業的發展取代了對英語學科的認同,但教師并沒有脫離教學這一行業,其職業發展軌跡為曲線波動型。持有原點型認同的教師對其職業發展持折中態度,既缺乏職業發展的愿景與動力,但又接受目前所處的職業地位與角色,我們稱之為石化狀態(fossilization)。這兩種類型的教師把自己的職業角色描述為“文化民工”、“教書匠”。教師C說:“大學外語是一門基礎性學科,重復性的東西比較多;然而上課的時候卻感覺自己缺乏內在的知識儲備,知識都掏空了。教課很多,也沒有時間去做科研,學校的評價體系還是以科研為主,所以教好教壞也沒有太多關系,而科研又不是我的強項……我覺得自己就是一個‘教書匠’。“教書匠”就是一個工匠,像工人一樣,只有工具性了,相當于“文化民工”……同時,這類教師常常把目前出現的問題歸因于現有體制或管理層,把現有體制或管理層當成“扼殺”其上進心和工作熱情的罪魁禍首。比如談到教師個人發展問題時,教師D談道:“你要出國進修,但學校提供的機會有限,只靠上面這種行政的安排不太現實。像咱們這種大學外語老師,你不可能舍下這個工作到國外游歷幾年,這個不太現實。誰給我資金啊?除非學校給我足夠的資金。我要養家,養孩子,我還要還房貸。在北京,教師工資本來就不高,我還要上很多課,即沒有時間也沒有錢……”對于個人發展,教師C有自己的想法,他談道:“很多老師心思不在單位所從事的職業上,他有自己的興趣,有自己的第二職業,有趣,還可以有收入。我覺得這是很好的選擇,有時候很羨慕他們,就是把自己的教學工作完成,然后做自己喜歡的事情。我現在正準備著手自己的事情,不過目前不能說,還是秘密……”

伴隨大學外語教師長時間失衡心理體驗下情感、態度和行為表現出消極的狀態,最終導致教師產生負面的職業認同,從而導致大學外語教師尋求其他出路或者停滯不前。教師B比較有典型性,她說:“我教書都好幾十年了,其實剛開始那會也雄心勃勃。后來有了家,有了孩子,要照顧家,要照顧孩子,重點就在家庭上了。女同志可能不像男老師壓力那么大,不用想著怎么養家、努力掙錢。教書就那么回事,教了幾十年,經驗也夠了,反正覺得自己沒有太多前進的動力,我肯定也不會再去考博士,評教授也沒有想過。這樣很好……尤其是前幾年評上了職稱(副教授),感覺完成了最后一件大事,所以也沒有什么其他計劃。”

推薦理由:《水土保持設計手冊》是我國首次出版的水土保持設計方面的工具書,獲得了國家出版基金的資助并被列為“十三五”國家重點圖書出版規劃項目。手冊概括了我國水土保持規劃設計的發展水平及發展趨勢,是一部合理收集新中國成立以來水土保持規劃設計經驗,符合新時期水土保持工作需要的綜合性手冊。手冊共分三卷,包括專業基礎卷、規劃與綜合治理卷和生產建設項目卷,內容豐富、資料翔實,編入了大量數據、圖表和新資料、標準,并附上了典型案例,具有科學性、實用性、綜合性、協調性的突出特點。

教師E也談道:“如果現在出國讀個洋學位,可能會不現實。我覺得想換一換,但是還要依托大環境,選一些相關的專業,比如教育、文化、法律還可以讀個經濟。反正是不想讀語言專業的博士了,覺得沒啥意思,也沒有太多發展前途。個人的發展不一定完全和職業相關,對吧?比如有的人對自己從事的這個行業不怎么上心,但卻對自己的業余愛好非常看重。”我們可以把教師的這些體驗感受歸結為職業的負面認同,“沒有意思,沒有動力,沒啥計劃,想換一下等”,對專業長時間的心里負面體驗感受,最終會導致老師尋求其他發展,抑或不去發展。

5.2 直線型認同——大學外語教師職業認同的愿景構建

大學外語教師在職業上的成長與他們作為社會人、外語教師與研究者在工作中獲得的經驗和能力彼此促進、相得益彰。教師感到與自己的力量融為一體,認可自身和所從事工作的價值和意義,他們把自己的職業角色定義為“大學教師”、“教育家”,并尋求在本學科領域中的職業發展。教師A和教師F比較有典型性,教師A談到了自己對教學的看法,這也從側面說明他比較認同自己所從事的職業,他說,“……外語教學不同于其他教學,非常有個性化,有教學規律可循,多發揮學生的自主性。語言嘛,還是要學生自己開口,自己多說、多聽,教師做好引導者,我覺得這些應該就是教學規律。這樣教學也輕松,學生快樂,教師也快樂……”。在談到當前國際化和個人發展時,他談道:“其實現在國際交流越來越多,知識的流動也變得簡單和快捷,獲取知識的途徑也很方便,有時候也不應非得要在國外學習一段時間,指望學校把每一位老師都送出去學習一年半年的不是很現實,完全可以利用好國際化的機會,比如我現在會參加一些國際會議,一般費用都是對方提供,出去就變得簡單了,還有國內也時常有一些國際會議,我一般都申請參加。這樣的收獲很有針對性,對自己的職業發展很有幫助,這還可以了解本行業的最新動態……我覺得作為年輕教師一定要利用好網絡資源和學校的圖書館資源,很多年輕老師都忽視了,現在有些浮躁。”他繼續講道:“……我讀了一個應用語言學的博士學位,這個對我幫助很大,除了學習一些基本的東西外,最重要的是我融入了這個圈子,因為畢竟你從事外語這個行業,所以本專業的學位對個人發展很重要,我出版了博士論文,發表了文章,這樣職稱也就解決了,這是個相輔相成的事情。很多人不喜歡語言研究,可能是因為還沒有融入進來……有時候看起來也沒有那么復雜。”從他的談話中我們看到良好的職業認同感來源于大學外語教師對自己職業的熱愛,而職業熱情來源于個人需求的滿足以及個體對組織期望的實現。

教師F比較看重大學教師的社會地位、受到的尊重和對時間相對自由的支配,她說道:“我覺得大學老師有地位、受尊重,也有很多自己的時間,尤其適合我們女老師,……自己教了那么多的學生,感覺很自豪,學生也很尊重你,對你評價很好,很有成就感”。談到個人的發展問題,她說:“我目前正在讀語言和文學的博士學位,在高校工作博士學歷還是很重要的,學校的評價不也是基本只看重科研嗎。就目前的制度而言,大家還是很認學位的。尤其是擁有了國外的博士學位,在職稱晉升,工資待遇方面都會有優勢。最重要的我覺得還是要自己喜歡,我比較享受作為研究者的快樂,覺得研究會帶來一種自我精神的滿足吧”。不論是來自學生的良好評價以及她作為研究者所獲得的滿足,這些內心體驗增強了她對大學外語學科、作為英語教師的認同感,也使她對自己能兼顧優秀學者和優秀教師這兩種身份充滿自信。“對學生、對自己應該要有一種責任感,這也堅定了我在教學和科研方面做更多貢獻的決心”。在談到自己的個人理想職業狀態時,她說:“我自己想做一名合格的大學老師。大學老師就是很有思想,有自己想法,他最終是個教育家。大學能夠給我提供給這樣的平臺。”弗洛姆(1987)曾說,責任感并不是從外部強加給人的職責,而是對我所關切的懇求的反應。責任感與反應從根本上說是一致的,反應即回答,承擔責任亦即準備反應。

從大學教師內心主動生長出來的對學科、教學和研究的熱愛和責任感,無疑是大學教師學習和發展最理想的結果。大學教師的直線型專業認同的產生就是教師因其在專業生活中的積極體驗而對學科、知識、工作本身所產生的熱愛、責任和承諾。因此當職業理想和興趣期望在同一軌跡時,大學外語教師才會實踐真正意義上的教師角色,提高職業認同感。

5.3 影響因素——個體環境因素與組織環境因素的相互張力

個人環境因素與組織環境因素是影響大學外語教師職業認同的兩個關鍵因素。Sleegers和Kelchtermans(1999)認為教師的職業認同是教師通過與他們的環境的互動來建構。組織環境的改變從不同方面影響教師的職業認同。組織環境的變化帶來了個體角色期待與人文環境的變化,進而使個體面臨新的挑戰和壓力。當組織環境與個人環境發展相一致時,教師大都具有一種直線型認同;而當組織環境與個人環境呈現消極因素的時候,教師大都具有曲線型或者原點型職業認同。教師C在談到自己的職業發展時說:“具有博士學位的海歸越來越多,他們起點比我們高;再加上現在學生的外語水平也越來越強……并不是對自己沒有信心,實在是覺得再過幾年或者十幾年,估計我們都被淘汰了。所以,我對自己本專業的發展確實缺乏信心,趁著自己還年輕,所以要選一個其他的專業來發展,比如依托自己的學校,選一個經濟或者法律或者管理。”從教師C,我們看到他的個人生存的壓力比較大,因此單靠這個組織系統本身還無法滿足他這類教師的生存要求,而他們所具備的個體環境也不能創造一種積極的因素。而教師A和教師F,并沒有受到過多個人消極因素的影響,他們本身已經具備博士學位或者正在讀博士學位.教師A已經有副教授職稱,并且在自己職業發展的路上取得了一定的成績,他們也并不存在太多生存的壓力。另外,他們也比較認可組織系統內的安排或者組織系統內所能提供的各種機會。

6.結論

高等教育組織是一個復雜的場域,在這個場域中大學外語教師的身份認同不但涉及自身身份的主體性,受個體環境的影響,還面臨著外部環境的沖擊與挑戰,加之這種沖擊一定程度上是顯性與隱形并存,因此,大學外語教師的身份認同還有很長的路要走。但大學外語教師專業發展呈現出發展狀態的非終結性,他們的專業發展要貫穿他們整個職業生涯。教師的職業認同感取決于自我發展情況,那些很注重主動發展自己,具有自我專業發展意識,注重內在專業特性提升的教師構成了大學外語教師專業發展的核心特征。可以確定的是大學外語教師需要直面個體因素與組織因素的張力,在主體間的互動、交流中走出一條職業身份認同之路。

[1]Beijaard,D.Teachers’Prior Experiences and Actual Perceptions of Professional Identity[J].Teachers and Teaching:Theory and Practice,1995,1.

[2]Beijaard,D.,Paulien,C.M.& N.Verloop.Reconsidering Research on Teachers’Professional Identity[J].The Teaching and Teacher Education,2004,20.

[3]Dillabough,Jo-Anne.Gender Politics and Conceptions of the Modern Teacher:Women,Identity and Professionalism[J].British Journal of Sociology of Education,1999,20.

[4]Parker,J.Palmer.The Courage to Teach:Exploring the Inner Landscape of a Teacher’s Life[M].San Francisco,Calif.:Jossey - Bass Publishers,1998.

[5]Taylor,P.G.Making Sense of Academic Life[M].Buckingham:SRHE & Open University Press,1999.

[6]van Dick,R.,Wagner,U.,Stellmacher,J.& O.Christ.The Utility of a Broader Conceptualization of Organizational Identification:Which Aspects Really Matter[J].Journal of Occupational and Organizational Psychology,2004(77).

[7]Volkmann,M.J.& M.A.Anderson.Creating Professional Identify:Dilemmas and Metaphors of a First Year Chemistry Teacher[J].Science Education,1998,82(3).

[8]陳向明.質的研究方法與社會科學研究[M].北京:教育科學出版社,2000.

[9]弗洛姆.劉小楓,譯.生產性的愛和生產性的思維[M]//馬斯洛,等著.林方主編.人的潛能和價值.北京:華夏出版社,1987.

[10]郝彩虹.大學英語教師職后學歷學習與專業認同變化研究[J].外語界,2010(4).

[11]高一虹,等.研究和研究方法對英語教師的意義:4例個案[J].現代外語,2000(1).

[12]劉熠.隱喻中的大學公共英語教師職業認同[J].外語與外語教學,2010(3).

[13]梁芹生.教師職業倦怠心理之探析[J].教育評論,2003(4).

[14]張敏.國外教師職業認同與專業發展研究述評[J].比較教育研究,2006(2).