中職學(xué)生就業(yè)不穩(wěn)定誘因及應(yīng)對(duì)策略研究

李啟芳 藍(lán)淇超 李春梅

摘 要:本文以成都市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校為例。首先,對(duì)該校中職學(xué)生就業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查。其次,根據(jù)調(diào)查結(jié)果,分析中職學(xué)生就業(yè)不穩(wěn)定誘因,得出影響中職學(xué)生就業(yè)不穩(wěn)定的因素體系。最后,從學(xué)生、家庭、企業(yè)、學(xué)校四個(gè)角度,提出解決中職學(xué)生就業(yè)不穩(wěn)定問(wèn)題的可行性策略。

關(guān)鍵詞:中職學(xué)生;就業(yè);不穩(wěn)定

一、中職學(xué)生就業(yè)現(xiàn)狀

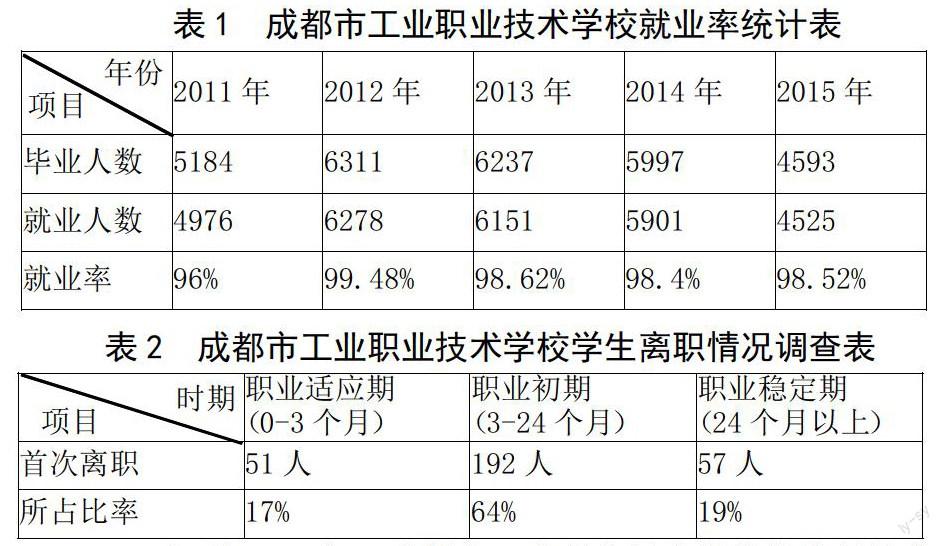

學(xué)生就業(yè)分為三個(gè)階段,第一個(gè)階段是學(xué)生就業(yè)之后的前3個(gè)月,為職業(yè)適應(yīng)期。第二個(gè)階段是學(xué)生就業(yè)之后的6到24個(gè)月,為職業(yè)初期。第三個(gè)階段是學(xué)生就業(yè)24個(gè)月之后的職業(yè)穩(wěn)定期。針對(duì)中職學(xué)生就業(yè)不穩(wěn)定的現(xiàn)象,對(duì)成都市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校的就業(yè)率和300名學(xué)生的就業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行了調(diào)研。

2011年到2015年,成都市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校學(xué)生保持著較高的就業(yè)率。但是,學(xué)生在就業(yè)之后的穩(wěn)定性較差,職業(yè)適應(yīng)期和職業(yè)初期離職的學(xué)生,占總?cè)藬?shù)的81%。中職學(xué)生就業(yè)呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)。第一,就業(yè)率高。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)表明,2011年至2013年,中職學(xué)生的就業(yè)率都在90%以上。而成都市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校學(xué)生2011年至2015年的就業(yè)率都保持在98%左右。第二,離職率高。調(diào)查表明,職業(yè)適應(yīng)期和職業(yè)初期離職人數(shù)分別為51人和192人,占總?cè)藬?shù)的17%和64%,充分表明中職學(xué)生在職業(yè)適應(yīng)期和職業(yè)初期離職率高的特點(diǎn)。第三,穩(wěn)定性差。中職學(xué)生在職業(yè)適應(yīng)期和職業(yè)初期不僅離職率高,而且在這兩個(gè)階段,學(xué)生頻繁更換工作,沒(méi)有穩(wěn)定的工作。調(diào)查中發(fā)現(xiàn),38%的中職學(xué)生在職業(yè)適應(yīng)期和職業(yè)初期更換了2次工作或2次工作以上。能在第一份工作崗位上工作2年及以上的中職學(xué)生僅為19%,也充分暴露出中職學(xué)生就業(yè)穩(wěn)定性差的特點(diǎn)。

二、中職學(xué)生就業(yè)不穩(wěn)定誘因分析

來(lái)自學(xué)生、家庭、企業(yè)和學(xué)校的因素影響著中職學(xué)生就業(yè)的穩(wěn)定性,這四個(gè)方面的因素組成了影響中職學(xué)生就業(yè)不穩(wěn)定的因素體系。

(一)學(xué)生因素。學(xué)生身心、期望過(guò)高、擇業(yè)觀念和職業(yè)規(guī)劃是影響中職學(xué)生就業(yè)不穩(wěn)定的重要因素。中職學(xué)生參加工作時(shí)的年齡大約在18歲至20歲之間。處于身體和心理的成長(zhǎng)期,尚未形成成熟的思維能力,在面臨就業(yè)選擇時(shí),易受到外界因素影響。學(xué)生自我定位不清晰,期望過(guò)高,忽視自身能力實(shí)際,會(huì)影響學(xué)生對(duì)企業(yè)回報(bào)的滿(mǎn)意度,從而影響就業(yè)穩(wěn)定性。中職學(xué)生遵循“先就業(yè),后擇業(yè)”的就業(yè)觀念,再加上較大的就業(yè)壓力,草率地選擇第一份工作,以至于后期對(duì)工作的滿(mǎn)意度下降。調(diào)查數(shù)據(jù)表明,86%的中職學(xué)生缺乏明確的職業(yè)目標(biāo),缺乏清晰的職業(yè)規(guī)劃,這也是導(dǎo)致中職學(xué)生就業(yè)不穩(wěn)定的重要因素。

(二)家庭因素。家長(zhǎng)態(tài)度、家庭經(jīng)濟(jì)和對(duì)家人的依賴(lài)影響著中職學(xué)生的就業(yè)穩(wěn)定性。調(diào)查表明57%的中職學(xué)生在就業(yè)上聽(tīng)從家長(zhǎng)的意見(jiàn)和建議。然而,部分家長(zhǎng)文化程度較低,思想觀念陳舊,缺乏對(duì)當(dāng)下就業(yè)形式的正確認(rèn)識(shí),在指導(dǎo)學(xué)生就業(yè)時(shí),出現(xiàn)較多問(wèn)題,從而使中職學(xué)生就業(yè)不穩(wěn)定。另一方面,家庭經(jīng)濟(jì)的好壞,決定了家庭對(duì)學(xué)生就業(yè)幫助的大小,決定了學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)的輕重,從而影響學(xué)生更換工作的心態(tài)。中職學(xué)生就業(yè)時(shí),年齡偏小,對(duì)家人的依賴(lài)相對(duì)較大,35%的學(xué)生會(huì)選擇離家較近的地方就業(yè),工作地離家的遠(yuǎn)近與學(xué)生就業(yè)不穩(wěn)定有著一定的關(guān)聯(lián)。因此,家庭因素也是影響中職學(xué)生就業(yè)不穩(wěn)定的重要因素。

(三)企業(yè)因素。薪酬福利、晉升機(jī)會(huì)、培養(yǎng)機(jī)制和企業(yè)文化都會(huì)影響學(xué)生就業(yè)穩(wěn)定性。其中,薪酬福利是影響中職學(xué)生就業(yè)不穩(wěn)定的核心因素。78%的中職學(xué)生認(rèn)為企業(yè)給予的薪酬福利沒(méi)有達(dá)到預(yù)期,導(dǎo)致中職學(xué)生對(duì)工作的滿(mǎn)意度大大降低,產(chǎn)生離職的想法。29%的學(xué)生因?yàn)閷W(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格證、專(zhuān)業(yè)技能等因素的不能得到提升,因而,尋求其他發(fā)展機(jī)會(huì)。企業(yè)缺乏完善的培養(yǎng)機(jī)制,缺乏對(duì)員工的長(zhǎng)期培養(yǎng)計(jì)劃,也使得學(xué)生的業(yè)務(wù)能力在入職后難以得到提升,影響學(xué)生的工作效率和工作業(yè)績(jī),從而影響公司對(duì)他們的考核,影響學(xué)生的薪酬福利。也有27%的學(xué)生認(rèn)為,對(duì)企業(yè)管理制度、企業(yè)價(jià)值、企業(yè)精神等企業(yè)文化不認(rèn)可是離職的重要原因。14%的學(xué)生認(rèn)為,缺乏與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層便捷的溝通渠道,是他們選擇離職的重要因素。

(四)學(xué)校因素。學(xué)校專(zhuān)業(yè)課程結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)需求匹配度不高、缺乏系統(tǒng)的就業(yè)指導(dǎo)和實(shí)習(xí)制度不完善是影響就業(yè)的重要因素。在對(duì)成都市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校學(xué)生進(jìn)行調(diào)查的過(guò)程中32%的學(xué)生認(rèn)為,學(xué)校學(xué)習(xí)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)在工作中用不上或者用得比較少。43%的企業(yè)認(rèn)為學(xué)校專(zhuān)業(yè)課的內(nèi)容過(guò)于理論化,與實(shí)際生產(chǎn)結(jié)合不夠緊密。此外,缺乏系統(tǒng)的就業(yè)指導(dǎo)也會(huì)影響學(xué)生就業(yè)穩(wěn)定性。成都市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校開(kāi)設(shè)有職業(yè)生涯規(guī)劃、職業(yè)道德與法律、職業(yè)禮儀等課程。所有學(xué)生都制定過(guò)職業(yè)生涯規(guī)劃。但是,其中92%的學(xué)生執(zhí)行職業(yè)生涯規(guī)劃一段時(shí)間后就放棄了。各門(mén)就業(yè)指導(dǎo)課程教師頻繁變更,職業(yè)生涯規(guī)劃的執(zhí)行缺乏專(zhuān)門(mén)的監(jiān)督者,加上學(xué)生自身自覺(jué)性不強(qiáng),使得學(xué)生職業(yè)規(guī)劃難以實(shí)現(xiàn),從而影響學(xué)生就業(yè)穩(wěn)定性。最后,學(xué)校實(shí)習(xí)制度的不完善使得學(xué)生缺乏必要的專(zhuān)業(yè)實(shí)踐,成都市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校的40余個(gè)專(zhuān)業(yè)中,只有不到15個(gè)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生在校期間參加過(guò)專(zhuān)業(yè)對(duì)口的工學(xué)交替。這也使得許多學(xué)生缺乏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),最終影響學(xué)生的就業(yè)穩(wěn)定性。

四、中職學(xué)生就業(yè)不穩(wěn)定應(yīng)對(duì)策略

中職學(xué)生就業(yè)不穩(wěn)定,是因?yàn)閷W(xué)生、家庭、學(xué)校、企業(yè)等四個(gè)主要因素共同作用的結(jié)果。解決中職學(xué)生就業(yè)不穩(wěn)定的問(wèn)題,有利于個(gè)人職業(yè)生涯的發(fā)展,有利于增加家庭經(jīng)濟(jì),有利于降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本,有利于學(xué)校招生就業(yè)良性循環(huán),最終實(shí)現(xiàn)家庭、企業(yè)、學(xué)校互利共贏。

(一)學(xué)生應(yīng)對(duì)就業(yè)不穩(wěn)定的可行策略。學(xué)生應(yīng)對(duì)就業(yè)不穩(wěn)定的可行策略。第一,學(xué)生應(yīng)該認(rèn)識(shí)到第一次就業(yè)的重要性,逐步樹(shù)立“擇好業(yè),慎離崗”的新就業(yè)觀,避免頻繁更換工作導(dǎo)致時(shí)間和金錢(qián)的浪費(fèi)。第二,學(xué)生正視自身實(shí)際能力,正確定位,降低對(duì)薪酬福利的預(yù)期,增強(qiáng)對(duì)工作的認(rèn)可度,實(shí)現(xiàn)立足崗位成才的目標(biāo)。第三,學(xué)生在老師指導(dǎo)下,樹(shù)立崇高的職業(yè)理想,設(shè)定切實(shí)可行的職業(yè)目標(biāo),制定階段性的職業(yè)規(guī)劃,為職業(yè)生涯的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。第四,學(xué)生應(yīng)該積極參與周末和寒暑假的社會(huì)實(shí)踐活動(dòng),在實(shí)踐中歷練自己,在工作中提升自己的能力。

(二)家庭應(yīng)對(duì)就業(yè)不穩(wěn)定的可行策略。家庭應(yīng)對(duì)就業(yè)不穩(wěn)定的可行策略。第一,家長(zhǎng)應(yīng)努力提高自身文化素質(zhì)修養(yǎng),加強(qiáng)就業(yè)政策法規(guī)的學(xué)習(xí),加強(qiáng)對(duì)學(xué)生吃苦耐勞的磨礪教育,給予學(xué)生正確的就業(yè)指導(dǎo)。同時(shí),家長(zhǎng)應(yīng)調(diào)整心態(tài),避免將自身對(duì)工作的喜好強(qiáng)加給學(xué)生,使得學(xué)生對(duì)從事的工作不感興趣,影響就業(yè)穩(wěn)定性。第二,保持家庭結(jié)構(gòu)完整,營(yíng)造和諧家庭關(guān)系,增加對(duì)學(xué)生的關(guān)懷,使學(xué)生沒(méi)有后顧之憂(yōu),全身心投入工作之中,促進(jìn)就業(yè)穩(wěn)定。第三,家長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)主動(dòng)與學(xué)校的加強(qiáng)溝通,了解并熟悉學(xué)校的實(shí)習(xí)管理制度,配合學(xué)校正確引導(dǎo)學(xué)生就業(yè)。

(三)企業(yè)應(yīng)對(duì)就業(yè)不穩(wěn)定的可行策略。企業(yè)應(yīng)對(duì)就業(yè)不穩(wěn)定的可行策略。第一,企業(yè)設(shè)立合理的薪酬制度。提高新入職學(xué)生的工資待遇,建立基本工資與績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)合的體系。根據(jù)學(xué)生工作業(yè)績(jī)、能力水平和工作年限,調(diào)整員工薪酬。第二,企業(yè)建立以工作業(yè)績(jī)?yōu)楹诵牡臅x升機(jī)制,營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的氛圍,為新進(jìn)員工提供更多的晉升渠道和機(jī)會(huì)。第三,企業(yè)為新進(jìn)員工制定長(zhǎng)期的個(gè)人培養(yǎng)計(jì)劃,為學(xué)生熟悉企業(yè)業(yè)務(wù)和提升職業(yè)技能奠定基礎(chǔ)。第四,企業(yè)加強(qiáng)品牌建設(shè),強(qiáng)化企業(yè)核心精神,優(yōu)化企業(yè)工作環(huán)境,完善管理制度,使員工認(rèn)同企業(yè)文化,增強(qiáng)員工的主人翁意識(shí)。

(四)學(xué)校應(yīng)對(duì)就業(yè)不穩(wěn)定的可行策略。學(xué)校應(yīng)對(duì)就業(yè)不穩(wěn)定的可行策略。第一,深化課程改革,調(diào)整專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置。組建專(zhuān)業(yè)建設(shè)委員會(huì),聘請(qǐng)行業(yè)專(zhuān)家、企業(yè)技術(shù)骨干共同開(kāi)發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求,與生產(chǎn)實(shí)際相匹配的課程體系,強(qiáng)化學(xué)生的專(zhuān)業(yè)能力培養(yǎng)。第二,優(yōu)化職業(yè)指導(dǎo)課程的師資隊(duì)伍,建立培養(yǎng)、考核機(jī)制。選派優(yōu)秀的、有企業(yè)合作經(jīng)驗(yàn)的教師從事職業(yè)指導(dǎo)課程的教學(xué);其次,給予職業(yè)指導(dǎo)課程教師更多的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),如定期到企業(yè)掛職鍛煉,了解企業(yè)的精神、企業(yè)制度、企業(yè)管理等企業(yè)文化,增強(qiáng)教師對(duì)行業(yè)、企業(yè)的認(rèn)識(shí),以便于日后有針對(duì)性的指導(dǎo)學(xué)生的職業(yè)規(guī)劃。第三,充分發(fā)揮班主任作用,建立長(zhǎng)期有效的就業(yè)指導(dǎo)體系和畢業(yè)生跟綜體系。以開(kāi)設(shè)的職業(yè)生涯規(guī)劃、職業(yè)道德與法律、職業(yè)禮儀課程為基礎(chǔ),在學(xué)生入學(xué)初期,任課教師與班主任聯(lián)動(dòng),指導(dǎo)學(xué)生設(shè)定符合實(shí)際的學(xué)習(xí)生涯計(jì)劃和職業(yè)初期規(guī)劃,班主任實(shí)時(shí)跟進(jìn),對(duì)學(xué)生學(xué)習(xí)生涯計(jì)劃和職業(yè)初期規(guī)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督,并指導(dǎo)學(xué)生實(shí)施調(diào)整不當(dāng)?shù)囊?guī)劃。第四,校企合作深度融合,一方面學(xué)校要優(yōu)化校企合作,與優(yōu)質(zhì)企業(yè)建立長(zhǎng)期合作,淘汰信用度差、待遇差的合作企業(yè),增加專(zhuān)業(yè)對(duì)口企業(yè)在校企合作中的比重;另一方面聘請(qǐng)企業(yè)的專(zhuān)家、技術(shù)骨干到學(xué)校任教或開(kāi)講座,與學(xué)校教育教學(xué)相得益彰,保障就業(yè)的質(zhì)量。第五,加強(qiáng)學(xué)生實(shí)習(xí)基地建設(shè),完善實(shí)習(xí)制度。加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合,增加學(xué)生“工學(xué)交替”的機(jī)會(huì)。設(shè)立學(xué)生實(shí)習(xí)長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)學(xué)生實(shí)習(xí)的考核,將學(xué)業(yè)目標(biāo)和實(shí)習(xí)目標(biāo)結(jié)合起來(lái),促進(jìn)學(xué)生穩(wěn)定就業(yè)。第六,搭建家長(zhǎng)、企業(yè)、學(xué)校三方互動(dòng)平臺(tái),保障溝通渠道的暢通,使學(xué)生從實(shí)習(xí)到正式就業(yè)的具體情況呈現(xiàn)在家長(zhǎng)、學(xué)校、企業(yè)面前,便于家長(zhǎng)、學(xué)校、企業(yè)共同認(rèn)識(shí)和解決學(xué)生就業(yè)中遇到的問(wèn)題,最終實(shí)現(xiàn)學(xué)生、家庭、企業(yè)、學(xué)校互利共贏。

參考文獻(xiàn):

[1] 李丹,王娟.影響我國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)就業(yè)穩(wěn)定性的宏觀因素及政策啟示[J].勞動(dòng)保障世界,2010(08):17~20

[2] 高飛. 大學(xué)生職業(yè)生涯初期就業(yè)不穩(wěn)定性影響因素及預(yù)警研究[D].天津大學(xué).2013

[3] 羅楚亮.就業(yè)穩(wěn)定性與工資收入差距研究[J].中國(guó)人口科學(xué),2008(4)

[4] 張琦.對(duì)農(nóng)民就業(yè)穩(wěn)定性與波動(dòng)性的理論探討[J].中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院學(xué)報(bào),1993(1)?

[5] 李原.員工心理默契的結(jié)構(gòu)及相關(guān)因素研究[J].北京:首都師范大學(xué)學(xué)報(bào),2002(6)

[6]熊明良, 孫健敏, 顧良智. 工作滿(mǎn)意感, 組織認(rèn)同與離職傾向關(guān)系實(shí)證研究[J]. 商業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理, 1994 (6): 34-40