中國人口紅利問題的若干思考

范嬌月

摘 要:本文旨在強化對中國人口紅利的分析與思考,充分發揮人口紅利在中國社會及經濟發展的重要作用。

關鍵詞:中國;人口紅利;問題;思考

毋容置疑,體制紅利、全球化紅利和人口紅利是中國經濟快速發展的“三大紅利”,而人口紅利對我國經濟增長的推動作用尤為顯著。我國是發展中的人口大國,人口紅利的實現是國家戰略性發展的必然需求,也是面對多元化的內外環境,構建可持續發展的重要基礎。

人口紅利的理解,應置于二元經濟發展的框架之內,劉易斯“轉折點”的到來,是我國人口紅利問題探討的重點。在工業快速發展、城市化進程加快的大背景之下,我國人口的年齡結構、文化教育記憶城鄉轉移都發生了本質性變化。中國人口紅利的“拐點”在在諸多現實的元素之下,已經基本確定。我國人口紅利問題也日益凸顯,并集中體現在以下幾個方面:

一、人口老齡化日益明顯,人口紅利的“拐點”提前而至

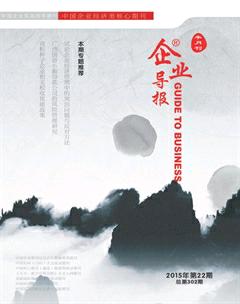

“計劃生育”是我國的基本國策,對于控制人口快速增長,起到至關重要的作用。但是,在幾十年的“計劃生育之下”,我國人口結構已逐步發生改變。如下圖1所示,是2010年——2014年,我國勞動適齡人口占總人口的比重情況。因此,我們可以把

2011年看作是我國人口紅利的“轉折元年”。這與預期的2015年提前了4年,人口紅利“拐點”提前而至。

近年來,人口老齡化成為社會關注的焦點,也是我國轉型發展進程中,不可回避的現實問題。我國人口老齡化日益明顯,截止到2014年,我國60歲以上老年人口20243萬人,占總人口的14.9%。其中,65歲及以上人口為13161萬人,“失能老人”超過3700萬人。老齡化時代的到來,讓“后人口紅利”的經濟推動力日顯疲軟,“人口紅利”的枯竭期不利于經濟的可持續發展。在人口老齡化的現實背景之下,人口紅利拐點的出現,一方面讓中國發展面臨新的挑戰;另一方面,老齡化將導致若干年后,中國的“人口紅利”的窗口關閉,這就強調,我國應著力于產業結構調整、轉變經濟增長模式,進而抵消和彌補人口紅利“窗口”關閉對我國經濟及社會發展的影響。

圖1:2010年-2014年,人口總量中勞動適齡人口的比重情況

二、城鄉勞動力轉移放緩,人口紅利“拐點”漸行漸近

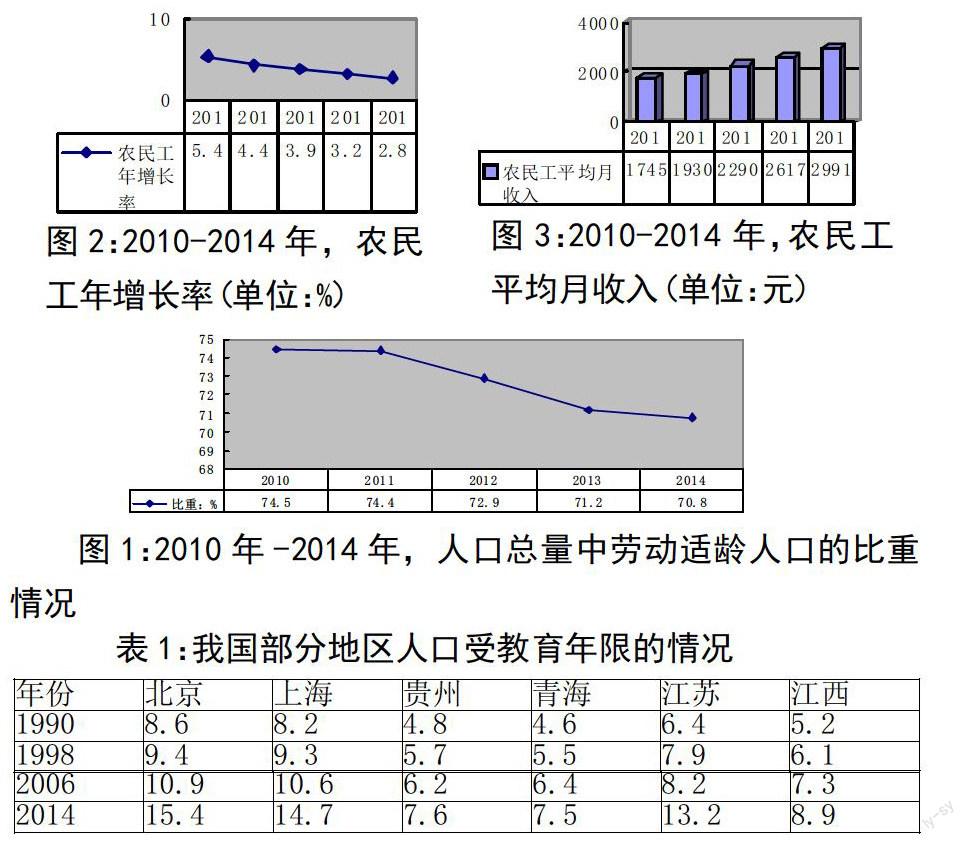

在新的歷史時期,我國城鄉一體化發展進程加快,城鄉勞動力轉移也逐步放緩,農村剩余勞動力轉移出現較大變化。于是,大城市招工難、用工貴等問題日益普遍。農村剩余勞動力轉移作為我國經濟發展的重要推動力,轉移步伐逐步放緩,既是我國社會發展的必然趨勢,也是我國“人口紅利”逐步衰減的重要體現。如下圖2、3所示,分別是2010年-2014年,我國農民工年增長率及月收入的變化情況。從中圖2.3所示的數據,我們可以知道,我國農村剩余勞動力轉移逐年下降,對于農村剩余勞動力無限供給的假設顯然不成立。

三、人均受教育年限較低,人口紅利的作用受制約

“百年大計,教育為本”。教育是一個國家可持續發展的源動力,也是確保“人口紅利”作用充分發揮的有力保障。如下表1所示,是我國部分地區人口受教育年限的情況。從表的數據可知,(1)我國人口受教育年限存在顯著的地域差異;(2)隨著社會的不斷發展,我國人口受教育年限正逐年增加。但是,相比于發達國家,我國人口受教育年限明顯較短,在一定程度上制約了人口紅利作用的充分體現。首先,人力資源欠開發,勞動生產效率低等問題,不利于社會經濟的發展;其次,教育發達程度與社會進步有直接關系,我國人口受教育程度不足,說明社會進步緩慢,這不利于人口紅利的作用發揮;再次,人力資本投入的逐步增加,提高了勞動生產效率。

表1:我國部分地區人口受教育年限的情況

總而言之,處于轉型發展的中國,正面諸多發展的機遇與挑戰。人口紅利是我國社會及經濟發展的助推力,但人口紅利的漸行漸近,提前而至的現實窘境,也讓我們不得不思考,人口紅利問題中,我國社會及經濟發展的新方向。雖然,我國人口紅利的作用逐步衰減,但人口紅利仍是我國經濟發展的重要支撐。在筆者看來,當前為延緩我國人口紅利衰減,關鍵在于人力資本投資,通過加大教育投資,推進體制改革等方式,狠抓落實人口紅利問題的研究。

參考文獻:

[1] 蔡昉.人口轉變、人口紅利與劉易斯轉折點[J].經濟研究,2010(04)

[2] 王偉同.中國人口紅利的經濟增長“尾效”研究——兼論劉易斯拐點后的中國經濟[J].財貿經濟,2012(11)