構建立體化初中物理課程群

李曉東

摘 要:初中物理教學只依附“課堂教學”這一單一教學資源的優化很難全面提升初中物理教學質量。為尋求突破,可以構建立體化初中物理課程群,這是基于對“人的培養”“學生學習方式”和“學科立體化課程群”等三個方面的認識,具體可圍繞“立體化初中物理課程群”概念圖加以建構。

關鍵詞:初中物理;立體化;課程群;概念圖

中圖分類號:G633.7 文獻標識碼:A 文章編號:1003-6148(2015)11-0068-3

1 提高初中物理教學質量所面臨的困境

課堂是教學質量的生命線,是提高教學質量的主陣地。教師將目光聚焦到課堂,將行動指向對傳統課堂教學行為的突破,毫無疑問是正確的選擇。

然而多年一線教學的經歷讓筆者深切地感受到初中物理教學如果只依附“課堂教學”這一單一教學資源的優化,雖然也能給學生帶來生動活潑的體驗,但仍不能完全消解學生中“我們為什么要學這些內容”,“我們所學的內容與我們的實際生活有什么關系”等疑惑。究其根源,主要是因為在課堂教學中始終存在以下兩個矛盾:一是課堂教學的“時空區間”相對封閉,不夠開放,不能完全擺脫學生在課堂中所學到的內容與他們的生活世界相脫離的矛盾;二是課堂教學所能提供的學習需求不夠廣泛,不能很好地解決學生豐富多彩的個性化需求與面向全體學生的集體授課形式之間的矛盾。

為尋求突破,筆者以為可以構建立體化初中物理課程群,使學生置身于多維的學習環境中。這主要是基于以下三個方面的認識:

1.1 對“人”的培養的認識

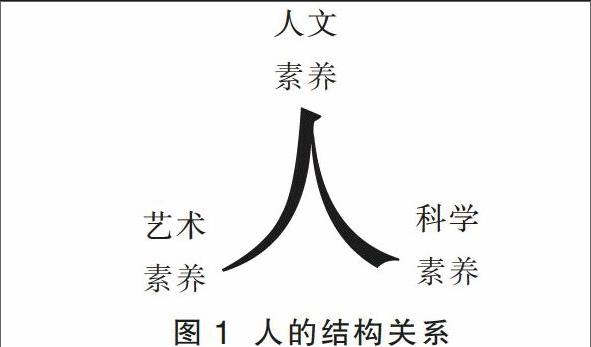

人的精神世界有三大支柱,即:科學、人文與藝術。科學追求的是真,給人以理性,使人理智;人文追求的是善,給人以悟性,使人虔誠;藝術追求的是美,給人以感性,讓人富有激情。一個人的精神世界不能沒有科學,不能沒有人文,也不能沒有藝術。換言之,是科學、人文和藝術共同把人從精神層面上拉扯成人,任何一方不給力或者少給力,都會使人的精神世界存在殘缺。

一個精神世界健康的人其科學素養、人文素養和藝術素養給他提供的張力應該是平衡的,其結構關系如圖1所示。從圖中不難看出,物理教學對學生科學素養的養成有著重大的影響。然而現實情況是物理課堂教學總是過度關注科學知識的傳授,很少也很難關注學生科學素養的培養。那什么是科學素養呢?科學素養指的是一種長期沉淀下來的習慣,是一種內在的品質,其重點在于對科學的態度、觀察和思考問題的科學性以及批判精神。因此,對學生科學素養的培養不應該也不可能僅來自“課堂”這個一維空間,她需要長期滋養和逐步滲透。

■

圖1 人的結構關系

1.2 對學生學習方式的認識

學生的學習方式分為三個維度,其立體化結構如圖2所示。任何學習方式都包含圖中這三個維度,只不過偏向于兩極的程度不同而已。就宏觀而言,應當選擇三維空間中合適的平衡點;就微觀而言,應當綜合考慮影響學習方式的多種因素,選擇合適的學習方式,以達到最優化組合的效果。

■

圖2 學習方式的立體化結構

在過程感受和體驗上,在對科學探究的理解上,在對探究能力的培養上,探究式學習優于接受式學習;而在對知識結構的理解上,在課堂獲得知識的效率上,接受式學習優于探究式學習。

科學探究的過程離不開基礎知識和基本技能,所以科學探究需要接受學習;同樣,教師講授過程如能滲透探究的思想,就能喚起學生的學習動機,并為學生已有的經驗和認識建立非人為的、實質性的、有機的聯系,從而實現意義建構,所以接受式學習也需要探究學習的影響。然而,當前物理教學中存在的問題是跑極端:說自主就不要指導,說合作就不要獨立,說探究就不要接受,或者反之。

1.3 對學科立體化課程群的認識

中、小學學校教育一般選擇“必修—選修、學科—活動、分科—綜合”這三個維度來構建課程體系,結構關系如圖3所示。其中“必修—選修”維度,反映的是學生選擇課程的自由程度;“學科—活動”維度,反映的是課程的價值取向;“分科—綜合”維度,反映的是課程內容的橫向結構。

一門學科要想達到理想的教學效果,不能單靠一門課程,而應該從整體上設計一組課程,從而形成這門學科的課程群,課程群中的課程同樣應該在“必修—選修、學科—活動、分科—綜合”三個維度中找到自己的位置。當這些課程能形成一個穩定、和諧的結構時,它們就能有效地形成課程合力,從而提高課程的教學效果。

2 如何構建立體化初中物理課程群

基于上述三點認識,筆者對“立體化初中物理課程群”給出圖4所示的概念圖。

■

圖4 立體化課程群

具體實施有以下幾個維度:

2.1 編制符合新課程理念和價值取向的課堂作業

作業是課程的組成部分之一,它必須反映新課程的理念和價值取向,但在傳統教學中,作業一般被視為“課堂教學的延伸和補充”,因此教師在設計作業時,總是過于強調作業的認知功能和評鑒功能,嚴重忽視作業的發展功能和育人功能。這樣做顯然違背了新課程理念,怎么辦?筆者以為可以從以下幾個方面加以突破:

在作業內容的設置上,給不同層次的學生留有自我選擇的空間,以保護和激發全體同學的學習熱情。

在作業形式的設置上,采用書面練習和活動練習相結合的方式,以促進學生能力的全面發展。

在作業情感的設置上,或提供相關的知識鏈接,以擴大學生知識面,激發學生學習興趣;或提供相關物理史實,以啟迪學生科學探究的思路;或提供方法點撥,以提高學生學習的效率。

2.2 開發旨在豐富學生知識面、激發學生物理興趣的校本選修課程——《初中物理補充閱讀》

蘇霍姆林斯基在他的《給教師的建議》一書中建議用“兩套教學大綱”發展學生的思維。第一套大綱是指學生必須熟記和保持在記憶里的材料;第二套大綱是指課外閱讀和其他的資料來源。他認為:“學生要能牢固地識記公式、規則、結論及其他概括,他就必須閱讀和思考過許多并不需要識記的材料。閱讀應當跟學習緊密地聯系起來。如果通過閱讀能深入思考各種事實、現象和事物,它們又是應當保持在記憶里的那些概括的基礎,那么這種閱讀就有助于識記。這種閱讀就可以稱之為給學習和識記創造必要的智力背景的閱讀。學生從對材料本身的興趣出發,從求知、思考和理解的愿望出發而閱讀的東西越多,他再去識記那些必須記熟和保持在記憶里的材料就越容易。”

《初中物理補充閱讀》就是很好的“第二套大綱”。這門選修課對學生的識記要求不高,學生只要和老師一起學習、思考、討論就可以了,其內容與課本知識聯系緊密,具有很強的趣味性。

2.3 開發旨在培養學生動手和創新能力的校本活動課程——《初中物理趣味實驗》《初中物理課外綜合實踐活動》

《物理課程標準》指出,為提高教學效果,教師還應盡量創造條件做一些其他的物理實驗,有條件的學校應根據具體情況增設一些學生實驗,增加學生的動手機會。另外,教師還可以結合當地條件和學生情況設計一些課題,讓學生自己提出課題進行探究。教師可引導學生利用課余時間對這些課題進行探究,這樣能使探究環境更加開放,時間也比較機動,為培養學生的科學探究能力提供更有利的條件。

開設校本活動課程,主要是為了讓學生的學習扎根于自己的生活。對其定位是:不僅要體現對問題結論的追求,而且還要體現對探究過程的體驗,體現對學生毅力的培養,體現對學生人文的關懷和合作精神的關注。

2.4 開設旨在滿足學生不同學習需求,為學生提供多樣化學習方式的校本輔導課程——《初高中物理銜接課程》《初中物理個性化輔導課程》

著名心理學家維果茨基提出的“最近發展區”理論指出,良好的教學不能只看到學生現有的水平,而應當立足于長遠的發展,看到學生的明天。高中物理較之初中物理,無論在學習內容上,還是在學習方式上都存在著較大的跨度,甚至會出現斷層,教師可以而且應該利用輔導課程為學生在初、高中物理學習中搭起一座橋梁,以幫助學生在物理學習過程中實現自然的過渡和順利的銜接。

開設校本輔導課程主要是基于兩點原因:一是學生在國家必修課程的學習中,有的同學學有余力,潛力得不到發揮,有的則暫時還存在一些困難,而這些困難又很難在必修課堂中得到滿意的解決;二是學生在不同時段、不同領域的學習方式應該是不一樣的,有效的學習需要依靠多樣化的學習方式,而這一點也很難在有限的必修課堂中得到發展。

3 構建立體化初中物理課程群應注意的問題

構建立體化初中物理課程群主要是為了引導學生學會學習,學會合作,學會做人,張揚學生個性,促進學生全面發展,因此在構建中應注意:

第一、在課程內容的選擇上,立足《課標》,不能加重學生的學習負擔。

第二、在課程的實施過程中,應充分發展學生的物理思維方法與能力,激發學生學習物理的興趣,同時還應高度關注“特需生”的發展。

第三、在課程的評價過程中,建議采用“個體發展狀況縱向比較”的方法,不宜采取“個體能力橫向評比”。評價應堅持“以人為本”,重在激勵,突出人文關懷。具體地說,即以明確個體在發展過程中的每一個“亮點”取代傳統的“百分制”。

只有這樣,構建立體化初中物理課程群才有意義。

參考文獻:

[1]教育部.義務教育物理課程標準[S].北京:北京師范大學出版社,2012.

[2]劉炳昇.對技術設計活動的發展性評價[J].物理教學探討,2013,31(10):1—3,7.

[3]楊旭.談物理閱讀能力培養[J].物理教學探討,2008,27(2):3.

(欄目編輯 鄧 磊)

物理教學探討2015年11期