勤思考 善總結 得巧記

吉玲利

摘 要:創新能力源于創新思維,而創新思維源于創新思考。勤于思考、善于總結才能不斷掌握知識,并不斷加以應用,從而提升地理學習效率。

關鍵詞:思考;總結;方法

一、奇特聯想,創設情境

通過聯想,創設出記憶者最熟悉的情境,可以幫助學生記憶。如:(1)在學習“宇宙中的地球”太陽系八大行星時,從課本圖1.4太陽系模式圖中可以看到小行星帶的位置位于火星和木星之間。但是學生在闡述時常會出錯,不少學生就分不清楚到底是在哪兩個行星之間。因此,我就讓學生觀察圖聯想它們是“火燒木濺出的點點火花”,這樣學生一下子就記住了且印象深刻。(2)在講到地球的內部圈層結構時,可把地球聯想成一個煮的半熟的雞蛋,蛋殼比作地殼,蛋白可認為是地幔,而蛋黃可想成是地核。觀察課本圖1.25可知,橫波不能通過外核,所以推斷外核成液態。而煮的半熟的雞蛋蛋黃正是成微微的液態,形象又生動,這樣學生在吃雞蛋的時候就會自然地聯想到地球的內部圈層結構了。(3)在講到冷鋒、暖鋒帶來的天氣時,可把冷暖氣團比作交戰的兩支軍隊,當雙方交戰時(冷暖鋒相遇時),天下不穩定(天氣多變),誰的實力強誰就能占領一座城市,即受單一氣團控制時天氣就穩定,就晴朗。(4)從地質構造來看,常能在背斜處找到天然氣,這就有不少學生會混淆,記不清到底是背斜還是向斜。那我們就可以把背斜向上拱起的構造聯想成一口倒扣的大鍋,把氣罩在里面,如果把鍋口朝上,即巖層向下彎曲的向斜構造,那么氣就會跑掉。因此找天然氣應在背斜處找。

二、直觀演示,精彩紛呈

此法比較符合人對事物的認識過程:從感性認識上升到理性認識,同時能夠使學生通過對事物的感性認識上升到理性記憶。例如,講到地球的自轉時,學生都知道是自西向東,如果問他從北極點看是順時針還是逆時針轉時,不少學生就犯迷糊了。我們這個時候可以運用地球儀對自轉演示,即自西向東轉時,讓地球儀的南北極點分別對著學生,從而讓學生得出從北極點看地球是逆時針轉,從南極點看是順時針轉的理性認識和記憶。又如,《洋流對地理環境的影響》這節課涉及洋流對世界漁場分布的影響,我在講這節課時,考慮到好多學生對世界地圖不是很熟悉,所以我就用了地圖與動畫相結合的方法,在世界四大漁場的分布區設計了四只動態的魚,學生看了以后很感興趣,印象也非常深刻,收到了很好的課堂效果。

三、板書板圖,發現規律

通過對知識整理歸納,不斷地進行提煉濃縮,得出比較精華的知識規律,通過記住規律,在面對具體的運用時,能再演繹出來。這種記憶即“歸納知識→提煉規律→演繹知識”的過程。例如,判斷經度(東經E與西經W)、緯度(北緯N與南緯S)的規律是:南大S(緯度數向南變大就是南緯),北大N(緯度數向北變大就是北緯),西大W(經度數向西變大就是西經),東大E(經度數向東變大就是東經)。此規律的條件是上為北。

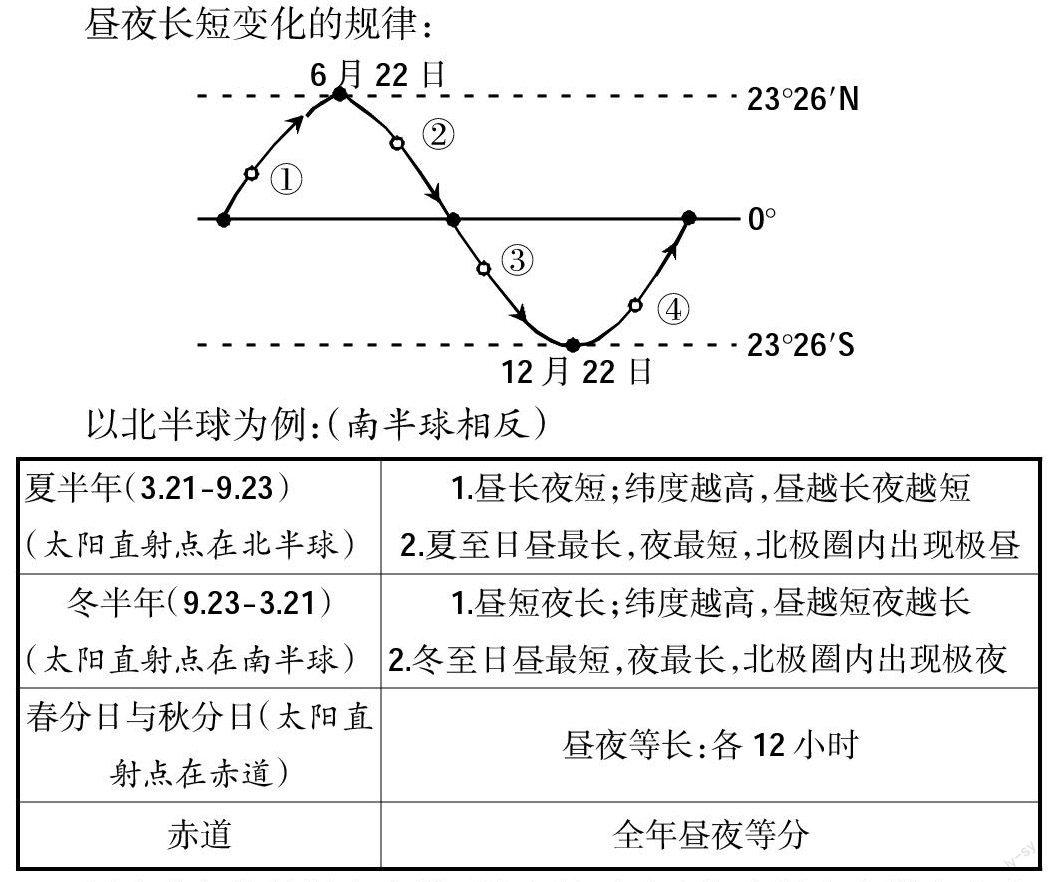

又如,在總結晝夜長短的變化時,可結合太陽直射點的移動軌跡圖來分析。

因此我們能夠得出這樣兩個規律:(1)太陽直射點在哪個半球,哪個半球就晝長夜短,且緯度越高,晝越長,極圈或極圈內有極晝現象。(2)太陽直射點向哪個方向移,哪個半球的晝就漸長。這樣我們只要會畫太陽直射點的移動軌跡圖,那么我們就會判斷一個地方的晝夜長短情況了。

四、圖文轉換,化難為易

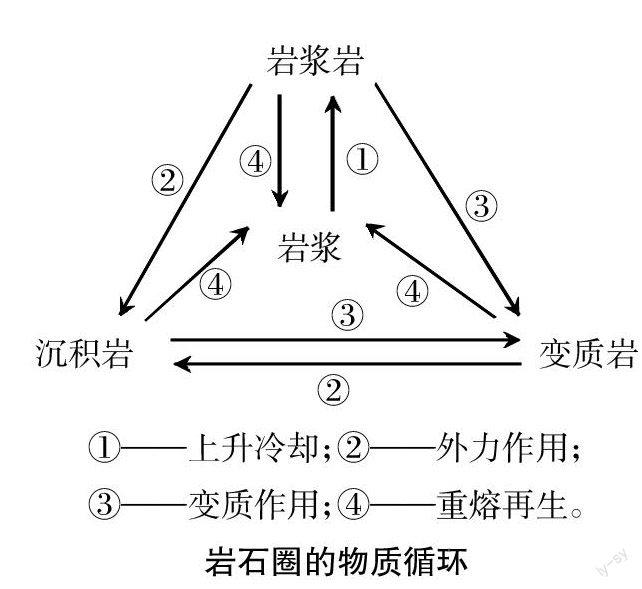

地圖是理解、分析和認識地理事物和現象的依托,文字是思想意識的反映。只有圖文并茂、圖文結合,才能使地圖變得易懂,文字變得有所依托,才能更好地拓展創造性思維,培養地理學科能力。人教版必修1講到關于“巖石圈物質循環”時,課本第72頁給了我們一大段文字和比較復雜的圖4.8,很多學生不能夠歸納三大類巖石之間的相互轉化關系,具體講解時,就可以轉化為下面的簡圖:

通過這幅圖我們就能清楚地看出巖石圈之間的物質循環過程,就能知道三大類巖石之間的相互轉化關系,從圖中我們可以看出,在一定條件下巖漿能直接轉化為巖漿巖,但是不能直接轉化為沉積巖和變質巖,巖漿巖能夠直接轉化為沉積巖和變質巖,但是反過來卻不能,沉積巖和變質巖之間能夠相互轉化,三大類巖石在巖石圈深處或巖石圈以下發生重熔再生作用,又形成新的巖漿。

以上只是我在教學過程中的一點體會與總結,除了上述記憶方法外,還有許多好的、巧妙的記憶方法,在具體應用中應根據具體知識選擇不同的記憶方法,一定能事半功倍。再巧妙、再有趣的方法也是建立在勤于思考的基礎上的,這就要求我們不論是教還是學都要做到勤于思考、善于總結,只有這樣我們才能有更多的發現、更多的積累,才能讓教學之路更寬、更有趣。